📊 传统用户需求分析的死穴在哪里?

做运营的都知道,过去想搞清楚用户想要什么,无非就是发问卷、开座谈会,最多加个埋点统计。但这些方法的问题太明显了。问卷回收率能到 30% 就算烧高香,填问卷的人还未必说真话 —— 谁会承认自己其实是因为 “懒得动” 才不用某个功能?

座谈会更尴尬,请过来的用户要么全程附和,要么盯着礼品说话。等到把这些数据整理完,市场可能已经变了。上个月刚分析出 “用户喜欢简约界面”,这个月竞品靠花哨特效抢了一半流量。

更头疼的是数据碎片化。APP 里的点击记录、公众号的阅读时长、客服收到的投诉,这些信息散在不同系统里,想拼出完整的用户画像,得跨部门协调 N 次,最后出来的东西还可能互相矛盾。

这就是为什么现在大家都在喊 “用 AI 做用户需求分析”。不是跟风,是真的被传统方法折磨怕了。

🔍 AI 是怎么 “读透” 用户行为数据的?

AI 的厉害之处,首先在于它能处理的数据源比人多得多。用户在 APP 里的每一次滑动、停留超过 3 秒的区域、甚至退出去前的犹豫动作,这些人眼会忽略的细节,AI 都能记下来。

举个例子,某电商平台用 AI 分析用户的退货数据,发现有个规律:周五晚上 8 点下单、地址是写字楼的用户,退货率比平均值高 47%。进一步分析才发现,这些人是下班前冲动消费,周末冷静后就后悔了。后来平台在这个时段给这类用户推送 “24 小时冷静期” 的提示,退货率直接降了 23%。

AI 还能捕捉 “隐性需求”。用户嘴上说 “想要便宜货”,但行为数据显示他每次都过滤掉最低价商品,专门点进有 “品质保证” 标签的页面。这时候 AI 就会判断:他真正在意的是 “性价比” 而非单纯的低价。这种洞察,靠人工翻日志翻到天亮也未必能发现。

更重要的是实时性。传统分析可能要等一周才能出报告,AI 能做到 “边产生数据边分析”。用户刚在搜索框输入一半关键词,系统就知道他可能在找什么,甚至能预判他接下来会点击哪个分类 —— 这在直播带货场景里太重要了,主播还没说完,推荐商品就已经更新了。

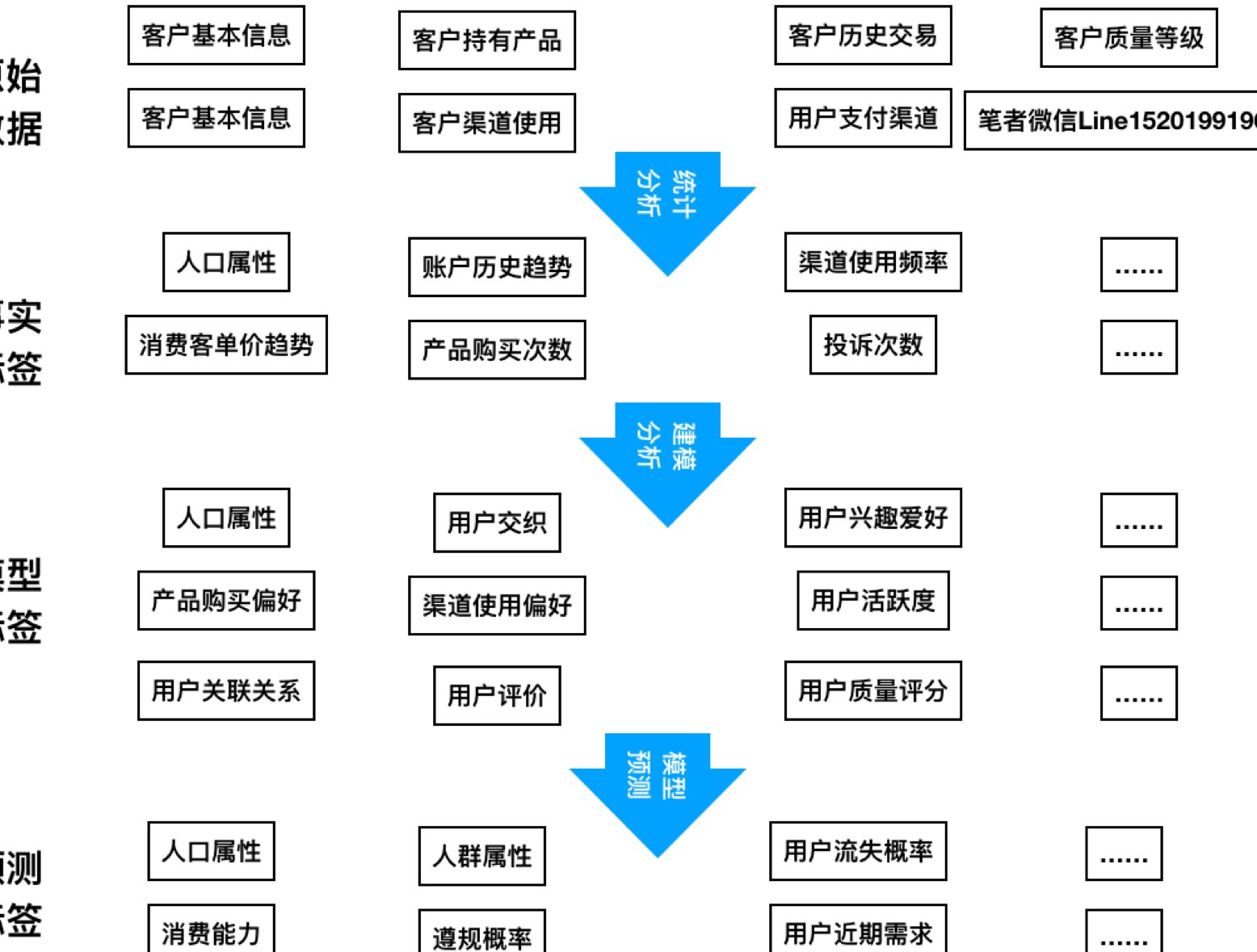

👤 从数据到人格:AI 用户画像的核心价值

很多人以为用户画像是一堆标签的集合,比如 “25-30 岁女性、白领、喜欢美妆”。但 AI 做的画像根本不是这样。它能算出 “这个用户表面喜欢美妆,其实是为了给女友挑礼物,真实需求是‘怕选错丢面子’”。

某教育 APP 的 AI 系统曾发现一个有趣的现象:有群用户白天看考研课程,晚上却在刷职场技能视频。进一步分析他们的社交数据,发现这些人是在职备考,既怕考不上又怕工作被顶替。后来平台针对这类用户推出 “白天刷题 + 晚上 30 分钟职场课” 的组合套餐,转化率比普通课程高 3 倍。

AI 画像的另一个优势是动态更新。用户上个月还在看母婴用品,这个月突然开始搜 “中老年体检”,AI 会立刻意识到他可能刚晋升为 “照顾两代人” 的角色,推荐内容随之调整。这种敏感度,人工维护的标签库根本跟不上。

最关键的是 “预测性”。不是说 “用户过去买过什么”,而是算 “他接下来可能需要什么”。某外卖平台通过 AI 分析,发现用户连续三天点同一家麻辣烫后,第四天大概率会换轻食。提前推送轻食优惠券,核销率能提升 60%。

🎯 内容定制:AI 如何让每个用户看到 “专属内容”?

有了精准的用户画像,内容定制就不是喊口号了。现在的 AI 能做到 “千人千面” 的精细化程度,可能超出很多人的想象。

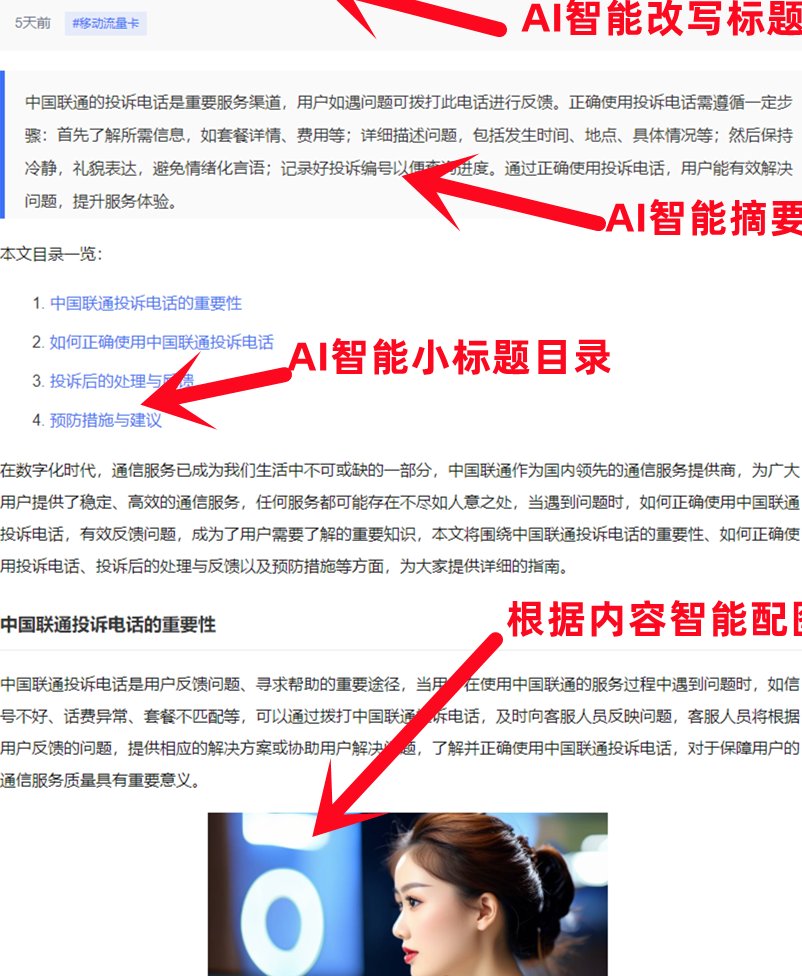

某资讯 APP 用 AI 做内容分发,给每个用户建了 “内容敏感度模型”。比如同样是报道房价,对年轻人推 “首付新政解读”,对中年人推 “学区房保值分析”,对老年人推 “以房养老案例”。结果是,不同年龄段用户的日均阅读时长都涨了 20 分钟以上。

更绝的是内容形式的自动适配。同一个产品卖点,AI 会给喜欢看文字的用户推长文解析,给爱刷视频的用户推 30 秒演示,给习惯听播客的用户生成音频版。去年双 11,某品牌用这套逻辑做推广,素材制作成本降了 40%,转化率反而提高了 15%。

甚至连文案语气都能定制。AI 能判断出某个用户更吃 “亲切口语风” 还是 “专业严谨风”。给宝妈群体讲育儿知识,用 “宝宝辅食别瞎加!” 比 “婴幼儿辅食添加注意事项” 打开率高 3 倍;但给医生群体推医疗设备,后者的专业表述效果更好。

这里要提醒一句,AI 不是直接写内容,而是给创作者当 “导航”。它会告诉文案:“针对这批用户,用‘省钱’比‘划算’更能打动他们,最好在开头加个具体数字”。人类负责创意,AI 负责精准定位,这才是正确的配合方式。

⚠️ 实际应用中绕不开的三个坑

说 AI 好,不代表它没毛病。这几年帮不少企业做 AI 用户分析项目,踩过的坑能写本书。

第一个坑是 “数据垃圾进,AI 垃圾出”。有个社区 APP,埋点时没规划好,把 “用户误触” 当成 “有效点击”,结果 AI 分析出一堆莫名其妙的结论。后来花了三个月清洗数据,才让模型恢复正常。所以用 AI 前,先把数据采集的标准定清楚,比急着上系统重要。

第二个坑是 “过度依赖标签”。某电商平台给用户贴了 “高端消费者” 标签,就只推贵的商品,结果发现这些用户偶尔也想买平价好物。AI 不是判官,它的分析结果得结合场景看。最好的做法是:AI 给建议,运营做验证,两者形成闭环。

第三个坑是忽略 “情感需求”。AI 能算出用户点击了 “投诉” 按钮,但算不出他当时有多生气。有次某 APP 用 AI 处理差评,自动回复模板化的道歉,反而让用户更火。后来加上人工审核环节,对情绪激烈的投诉优先响应,满意度立刻上来了。

🎢 从 “猜需求” 到 “算需求”:AI 带来的运营逻辑变革

以前做运营,靠的是经验和直觉。老员工拍脑袋说 “这个活动能火”,大家就跟着干。现在不行了,AI 把 “拍脑袋” 变成了 “算概率”。

某奶茶品牌用 AI 分析用户评论,发现 “太甜” 的抱怨里,有 60% 来自北方城市。他们立刻在北方门店推出 “半糖默认” 选项,客诉降了一半,复购率涨了 17%。这种决策不是靠 “感觉”,是靠数据算出来的。

更重要的是运营效率的提升。过去要花一周整理的用户反馈,现在 AI 两小时就能出报告,还能自动标出 “紧急需求”。运营人员不用再埋首数据堆里,能腾出时间做更有创造性的事 —— 比如设计更有趣的互动玩法。

但别以为有了 AI 就能高枕无忧。上周看到个案例,某 APP 完全靠 AI 推荐内容,结果用户发现 “永远刷到差不多的东西”,三个月流失了 20% 用户。这说明 AI 再厉害,也得有人的判断在里面。毕竟用户需求里,总有那么点 “不按常理出牌” 的部分。