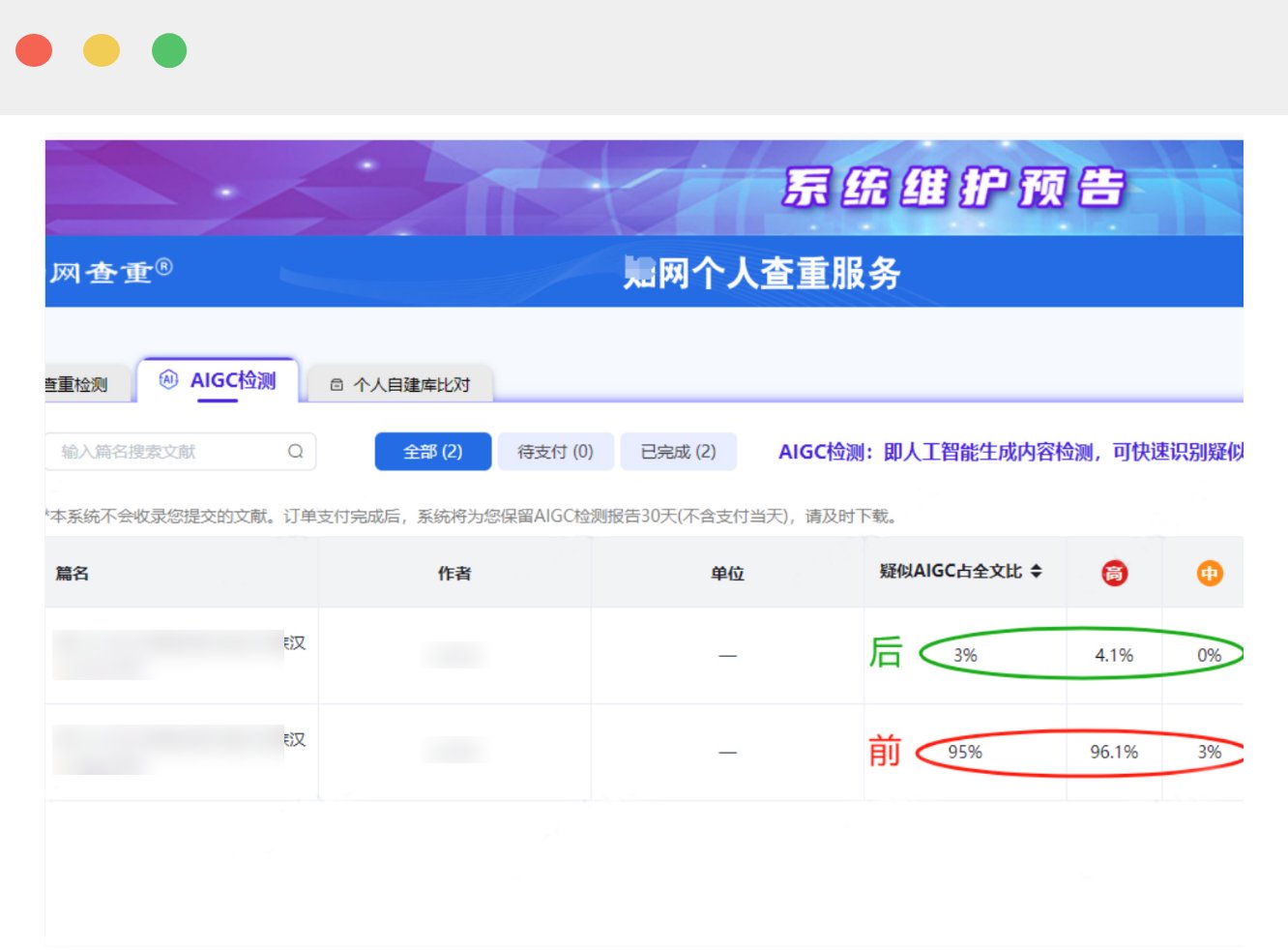

📊 先搞懂 AI 检测的底层逻辑

现在的 AI 原创检测工具,不管是知网、万方还是自媒体平台自带的,核心逻辑都是比对文本的「语义模式」。人类写东西的时候,会有突然的转折、口语化的插入、甚至偶尔的重复,这些「不完美」恰恰是真人写作的特征。AI 生成的内容呢?句子结构往往过于规整,逻辑链条太顺畅,反而显得不自然。

你可能遇到过这种情况:明明是自己写的内容,因为用词太书面化、结构太严谨,被误判成 AI 生成。这就是因为你的写作风格碰巧和 AI 的输出模式重合了。反过来,有些经过处理的 AI 内容,因为加入了足够的「人类特征」,反而能顺利通过检测。

检测工具还有个特点,对不同领域的敏感度不一样。比如科技类文章,因为术语固定、逻辑要求高,AI 生成的痕迹更容易被识别;而情感类、生活类文章,本身就允许更多口语化表达,检测门槛相对低一些。

🔍 5 个零成本降重操作技巧

同义词替换不是简单替换,得注意语境。比如「提升」这个词,在不同场景下可以换成「拔高」「强化」「加码」「提上去」。你写职场文时说「提升业绩」,换成「给业绩加码」就更口语化;写教育类内容时「提升成绩」,改成「把成绩提上去」会更像真人表达。

但要记住,不要所有词都换,那样会显得生硬。重点替换那些 AI 高频使用的词,比如「因此」换成「这么一来」,「综上所述」换成「说白了」,「然而」换成「不过呢」。这些口语化的衔接词,能瞬间打破 AI 的规整感。

主动加入「冗余信息」是个反常识但有效的办法。人类说话不会字字珠玑,总会有补充说明、举例解释。比如写「AI 写作需要降重」,可以扩展成「AI 写作啊,尤其是用来发公众号或者投稿的,必须得做降重处理,不然很容易被平台打回来」。多出来的这些细节,就是典型的人类表达特征。

这种冗余不是随便加的,得加得自然。可以在关键观点后加个具体例子,或者插入一句个人感受。比如讲「降重很重要」,接着加一句「我上个月就吃过亏,一篇好好的稿子因为没处理,直接被判定为 AI,白忙活了」。这样既增加了真实感,又打破了 AI 的紧凑逻辑。

调整句式结构要下点功夫。AI 喜欢用长句、复合句,你就多拆成短句。比如「由于 AI 生成的内容在句式上具有高度的规律性,因此容易被检测工具识别出来」,可以改成「AI 写的东西,句式太有规律了。这样一来,检测工具很容易就认出来」。

还可以故意用一些「不标准」的句式。比如把「这本书让我明白了很多道理」换成「这本书啊,真的,让我懂了不少事儿」。加入语气词、调整语序,这些小改动积累起来,就能明显降低 AI 特征。

段落重组也很关键。AI 生成的内容,段落间的逻辑衔接往往太紧密,人类写作则经常有跳跃性。你可以把原来的第二段内容拆一部分到第一段末尾,再把第四段的某个观点提前到第三段开头。

比如原来的结构是「介绍问题→分析原因→给出方法→总结」,可以改成「介绍问题→插入一个相关案例→分析原因→回到案例继续说→给出方法→突然想到另一个小技巧→总结」。这种略带随性的结构,更符合人类的思考习惯。

加入个人经历或观点是最有效的办法。哪怕是虚构的,只要看起来真实就行。比如写降重方法时,可以加一句「我之前试过把一段 AI 内容翻译成法语再译回来,效果确实有,但有时候会出语法错误,还得自己再改改」。

这种个人化的表达,检测工具很难识别成 AI。你甚至可以加入一些主观判断,比如「我觉得这个方法更适合短文本,长文章用起来太费时间」。这些带有个人色彩的评价,能大大提升内容的「人类属性」。

✏️ 润色指令怎么写才管用

给 AI 写润色指令,不能只说「帮我降重」,得告诉它具体要模仿哪种人类特征。有效的指令应该包含这几个要素:目标受众(比如「写给刚入门的自媒体新人看的」)、语气风格(比如「像朋友聊天一样,多用短句,偶尔带点口头禅」)、特殊要求(比如「每段末尾加一个反问句」)。

比如你可以这样写:「把这段内容改成宝妈之间聊天的语气,多用点生活里的例子,时不时加个‘你知道吗’‘对吧’,句子别太长,就像平时说话一样自然,别用那些文绉绉的词。」这样的指令,AI 输出的内容会更贴近人类口语。

分阶段润色比一次性处理效果好。第一次让 AI 把长句拆成短句,第二次让它加入口语化词汇,第三次让它随机插入一些个人感受。每次只专注一个方向,比同时提一堆要求更有效。

你可以先让 AI「把这段内容里的书面语改成口语,比如‘进行’换成‘做’,‘获取’换成‘拿到’」,完成后再发指令:「在每段里加一个你自己的小建议,用‘我觉得’开头」。逐步调整,更容易控制最终的风格。

给 AI 喂「人类样本」是个进阶技巧。你可以找一篇已经通过原创检测的优质文章,告诉 AI「按照这篇的风格改写我的内容,注意模仿它的段落长度、语气词使用频率和句式特点」。AI 会学习样本中的人类特征,输出更接近真人的内容。

选样本的时候有讲究,最好选和你内容主题相近的。比如你要改写科技类文章,就找一篇口语化的科技测评当样本;要写情感文,就找一篇个人随笔作参考。样本的质量直接影响 AI 改写的效果。

🚫 避开审核不通过的雷区

很多人降重只盯着「文字表面」,忽略了内容逻辑的合理性。就算你把句子改得再像人类写的,如果整体逻辑出现明显漏洞,或者观点前后矛盾,照样会被打回。审核人员不只是看原创度,更看内容质量。

比如你写「AI 降重的 5 个方法」,结果里面有两个方法本质上是一回事,只是换了说法。这种内容就算通过了 AI 检测,也可能因为「内容注水」被审核拒绝。降重的同时,一定要确保信息的有效性。

不同平台的审核标准天差地别。公众号对 AI 内容的容忍度相对高一些,只要不是完全照搬,稍微处理一下就能通过。小红书就严格得多,尤其是美妆、穿搭类内容,几乎零容忍 AI 生成。学术平台更是,知网的检测标准比自媒体平台高好几个等级。

你得根据目标平台调整降重策略。发公众号的内容,加几句个人感受可能就够了;发小红书的,最好大幅度改写,加入具体的场景描述;学术论文的话,必须逐句人工修改,确保专业术语的正确使用和逻辑的严谨性。

别过度依赖单一降重方法。很多人觉得用「翻译法」(中译英再译中)很方便,确实能改变句式,但用多了会导致语句不通顺。机器翻译总会有误差,多次翻译后的内容可能变得晦涩难懂。

混合使用多种方法效果更好。比如先用人机协作改一遍,再手动调整关键段落,最后加入个人案例。单一方法的特征很容易被检测工具捕捉到,组合策略才能提高通过率。

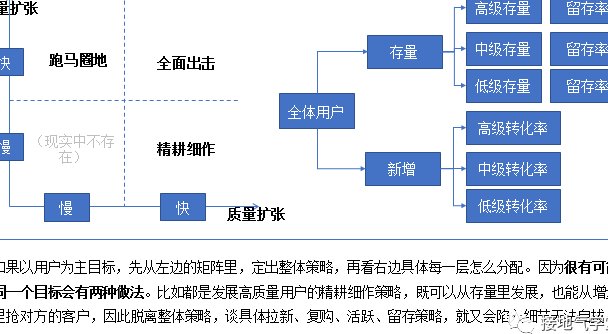

📈 进阶版:人机协作降重技巧

先用 AI 生成初稿,然后手动添加「个人标记」。比如在开头加一句「写这篇之前,我特意查了三个检测平台的报告」,在结尾加一句「下次打算试试结合语音转文字,看看效果会不会更好」。这些带有个人行为轨迹的句子,能大大降低 AI 嫌疑。

还可以在文中加入时效性内容,比如「就在上周,某平台刚更新了检测算法」,这种具有时间标记的信息,AI 一般不会主动生成,能增加真实感。

利用语音转文字工具辅助降重。先把 AI 生成的内容读一遍,用手机录音,再转换成文字。这个过程中,你的语气、停顿、重复都会被记录下来,生成的文字会带有明显的人类口语特征。

转换完成后再手动修改一遍,去掉明显的口误,但保留一些自然的重复和语气词。比如「这个方法啊,我觉得 —— 嗯,确实挺管用的」,这种带停顿的表达,比完美的句子更像真人写作。

分段处理比整篇修改效率高。把内容分成 200 字左右的小段,逐段处理完再拼接起来。每段用不同的降重方法,有的用同义词替换,有的调整句式,有的加入案例。这样处理后的内容,风格更多样,不容易被识别出规律。

拼接的时候注意段落之间的衔接,故意留一些不那么顺畅的过渡。比如上一段讲完 A 方法,下一段开头可以说「对了,说到降重,还有个方法忘了提」,这种略显随意的过渡,反而更自然。

📌 实用工具推荐(免费为主)

「秘塔写作猫」的免费版就能满足基础的降重需求,它的「风格改写」功能可以把 AI 文风转换成更口语化的表达。特别好用的是它的「同义词库」,会根据语境推荐合适的替换词,不是简单的近义词堆砌。

「Grammarly」的免费版虽然主要是语法检查,但它的「简洁度」评分功能很有用。AI 生成的内容往往简洁度过高,你可以根据提示,故意增加一些修饰语,降低简洁度,让内容更像人类写的。

「DeepL 翻译」用来做中译英再译中很合适,翻译质量比谷歌翻译高,生成的句式变化更大。不过要注意,翻译后一定要手动检查,修正那些不通顺的地方,不能直接用。

「微信读书」里的读书笔记功能可以用来收集人类风格的表达。看到好的句子可以标记下来,积累成自己的「口语化素材库」,降重时直接借鉴这些表达的句式和用词。

最后想提醒一句,降重的核心不是对抗检测工具,而是让内容更贴近人类的真实表达。好的降重处理,不仅能通过审核,还能提升阅读体验。毕竟,读者最终看的是内容本身,不是它是不是 AI 写的。把 AI 当成工具,用人类的智慧去驾驭它,才是最有效的策略。