🧠 从 “抄袭检测” 到 “智能改写”:AI 降重到底在解决什么问题?

接触过内容创作的人多少都遇到过重复率问题。学生写论文要过知网查重,自媒体发文章怕被判 “洗稿”,企业做文案要避开版权雷区。早期的降重全靠人工,把 “我认为” 改成 “笔者觉得”,把长句拆成短句,本质上是玩文字游戏。

但 AI 降重完全不同。它不是简单替换词语,而是像人类重写文章那样,先理解原文意思,再用全新的表达方式重新组织语言。比如 “人工智能技术正在改变世界”,人工降重可能改成 “AI 技术正在改变着全球”,但 AI 降重能写出 “世界正被人工智能的发展所重塑”—— 意思没变,表达方式却彻底翻新。

这背后的核心逻辑,是让机器同时具备 “读懂” 和 “写好” 的能力。就像翻译软件能把中文转成英文,AI 降重是把 “重复的中文” 转成 “原创的中文”,难度其实更高。毕竟翻译有固定语法规则可依,而降重既要保意思,又要改结构,还要让文字通顺自然。

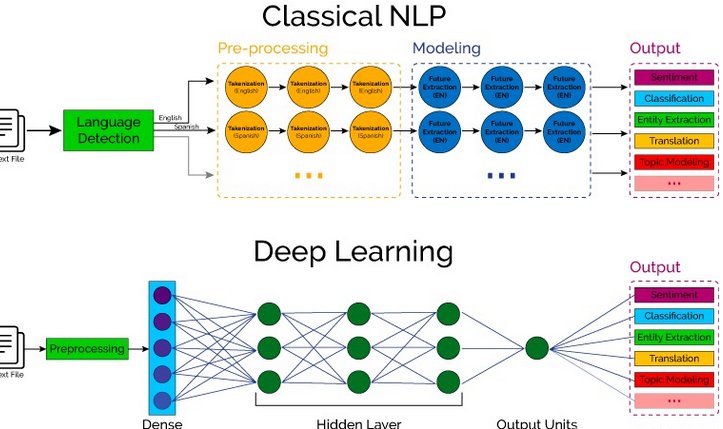

现在主流的 AI 降重工具,比如知网的智能降重系统、自媒体常用的 “原创度提升工具”,本质上都是基于 NLP(自然语言处理)技术的应用。它们解决的痛点很明确:在保持语义不变的前提下,最大化降低文本与已有内容的相似度。

🔍 NLP 技术是 AI 降重的 “大脑”:从词向量到语法分析的底层逻辑

要理解 AI 降重原理,得先搞懂 NLP 到底在做什么。自然语言处理,简单说就是让机器 “理解” 人类语言的技术。它就像给计算机装了一套语言解码器,能把文字转换成机器能处理的数学信号。

词向量(Word Embedding)是第一步。机器没法直接理解 “苹果” 这个词,NLP 会把它转换成一串数字。有趣的是,语义相近的词,数字串也会更接近。比如 “苹果” 和 “梨子” 的向量距离,比 “苹果” 和 “汽车” 更近。这就是为什么 AI 能精准替换同义词 —— 它不是靠固定词库,而是靠计算词语的相似度。

但光替换词语远远不够。有些句子换了同义词反而别扭,比如 “他吃了一个苹果” 改成 “他食用了一颗苹果”,虽然意思对,但读起来很奇怪。这时候就需要语法分析技术出场了。NLP 会解析句子的主谓宾结构,判断哪些词是核心(比如 “吃” 和 “苹果”),哪些是修饰成分(比如 “一个”)。在降重时,核心词尽量保留或用高相似度词替换,修饰成分则可以大胆改写。

还有个关键技术叫 “依存句法分析”。它能识别出句子中词语的逻辑关系,比如 “因为下雨,所以我带伞”,机器能分析出 “下雨” 是 “带伞” 的原因。AI 降重时会利用这种逻辑关系,调整句式结构,比如改成 “我带伞的原因是下雨了”,逻辑不变,表达却完全不同。

现在的 NLP 模型还能处理更复杂的语境。比如 “他举起右手”,在篮球比赛场景可能是 “请求暂停”,在课堂上可能是 “想要发言”。AI 降重时会结合上下文,确保改写后的句子符合特定场景的语义,这比早期只看单个词语的技术进步太多了。

✍️ 文本生成技术:AI 如何写出 “既像又不像” 的新内容?

如果说 NLP 是 “理解系统”,那文本生成就是 AI 降重的 “创作系统”。它的任务是基于理解的语义,生成全新的文本。这两年大火的 GPT 模型,核心能力就是文本生成,而 AI 降重本质上是文本生成的一个细分场景。

早期的文本生成靠 “模板匹配”。比如把 “今天天气很好” 对应成 “今日天气不错”“今天天气很棒” 等固定模板,这种方式生成的内容很生硬,而且容易重复。现在的技术用的是Transformer 架构,这是一种能捕捉长距离语义关系的模型。

举个例子,“人工智能的发展让很多传统行业面临转型,制造业的自动化程度越来越高,服务业也开始引入智能客服”。Transformer 能理解 “人工智能的发展” 是后面两个分句的原因,降重时可能会写成 “传统行业正因为人工智能的进步而被迫改变,制造领域自动化持续提升,服务行业也在普及智能客服系统”。你看,不仅词语换了,句子结构也调整了,但因果关系和核心信息都保留了。

生成过程中有两个关键指标:一是 “语义一致性”,不能改得意思都变了;二是 “原创性”,要和原文有足够差异。为了平衡这两点,AI 会先计算原文每个句子的 “重要性分数”,核心信息保留度高,次要信息则可以更自由地改写。

比如学术论文里的公式、数据是核心信息,AI 会尽量保留,只改写解释性的文字;而散文里的情感表达是核心,AI 会确保改写后的文字同样能传递出喜怒哀乐,至于具体用什么词,反而可以灵活调整。

🌐 语义理解技术:让 AI 不只 “认字”,更能 “懂意”

很多人好奇,AI 怎么知道两句话是不是一个意思?这就要靠语义理解技术了。它解决的是 “同义异构” 的问题 —— 不同的句子可能表达同一个意思,相同的句子在不同语境下也可能有不同意思。

词袋模型(Bag of Words)是早期的语义理解方法,简单说就是把句子拆成一个个词语,通过比较词语重合度来判断相似度。但这种方法很笨,“他打了篮球” 和 “篮球被他打了” 明明是一个意思,词袋模型会认为它们的相似度不高,因为词语顺序不一样。

现在的语义理解用的是 “上下文感知模型”,最典型的就是 BERT。这种模型能根据上下文判断词语的具体含义。比如 “苹果” 在 “我吃了个苹果” 里是水果,在 “苹果发布了新手机” 里是品牌,BERT 能区分这两种情况。

应用到降重上,AI 会先给原文的每个段落生成一个 “语义向量”,这是一串能代表段落意思的数字。然后在生成新文本时,会不断计算新文本的语义向量和原文的相似度,确保两者足够接近。这个过程就像人在重写文章时,会不断回头看原文,生怕漏了关键信息。

深层语义理解还能处理更复杂的情况。比如 “他差点摔倒” 和 “他险些摔倒” 是同义词,AI 能识别;“这个问题有点棘手” 和 “解决这个问题有难度” 也是一个意思,AI 也能看出来。甚至一些隐含的语义,比如 “今天的温度是 38 度” 暗示 “天气很热”,高级的 AI 降重工具也能捕捉到这种隐含信息,在改写时适当体现出来。

这就是为什么现在的 AI 降重能做到 “神似而形不似”—— 它抓住的是文字背后的意义,而不是表面的词语和句式。

📊 AI 降重的 “三板斧”:替换、重组、创新

具体到操作层面,AI 降重主要靠三种手段,这三种手段会根据文本类型自动切换比例。

第一种是 “词汇级替换”,但不是简单的同义词替换。AI 会先分析词语在句子中的 “词性” 和 “搭配习惯”。比如 “提高效率” 不能随便换成 “增强效率”,因为 “增强” 和 “效率” 搭配不常见,AI 会选择 “提升效率”“提高效能” 这类更自然的表达。现在的模型还会考虑 “语体风格”,学术论文里用 “进行研究”,自媒体文章里可能就换成 “做了个研究”。

第二种是 “句式重组”。这包括主动句改被动句、长句拆短句、短句合并成长句等。比如 “在过去的十年里,随着互联网技术的飞速发展,人们的生活方式发生了巨大的变化”,可以改成 “互联网技术十年间飞速进步,这极大地改变了人们的生活”。不仅句子结构变了,时间状语的位置也调整了,但信息没丢。

第三种是 “逻辑重构”。对于有复杂逻辑关系的文本,比如议论文、说明书,AI 会先梳理出 “论点 - 论据 - 结论”“步骤 1 - 步骤 2 - 步骤 3” 这样的逻辑链,然后用全新的顺序和连接词重新组织。比如 “要想学好英语,首先要背单词,其次要多听多说,最后还要多写,这样才能提高综合能力”,降重后可能变成 “提高英语综合能力需要三个步骤:积累词汇、加强听说练习、坚持写作,按这个顺序进行效果最好”。逻辑没变,但表达方式更清晰了。

这三种手段不是孤立的,AI 会根据文本的 “重复类型” 灵活组合。如果是词语重复多,就多用词性替换;如果是句子结构重复,就侧重句式重组;如果是整体逻辑框架重复,就会进行逻辑重构。

🚫 为什么有时候 AI 降重会 “翻车”?技术瓶颈在哪里?

虽然 AI 降重越来越厉害,但也不是万能的。用过的人可能遇到过这种情况:改完之后读起来怪怪的,甚至有点不通顺;或者意思稍微有点偏差,没完全表达原文的意思。

第一个瓶颈是 “歧义处理”。人类语言里有很多歧义句,要结合上下文甚至常识才能理解。比如 “他走了一个小时”,可能是 “走路走了一小时”,也可能是 “离开后过了一小时”。AI 如果没完全理解上下文,就可能选错意思,导致降重后的句子出现偏差。

第二个瓶颈是 “专业领域壁垒”。每个行业都有术语体系,比如医学里的 “心肌梗死” 不能随便改成 “心脏肌肉堵塞”,法律里的 “连带责任” 有特定含义,不能乱换词。虽然现在的 AI 模型会针对不同领域进行 “微调”,但面对太专业的内容,还是可能出现术语使用不当的问题。

第三个瓶颈是 “创造性局限”。AI 降重本质上是 “重述”,而不是 “创造”。它能把一篇文章改得更原创,但没法像人类那样,基于一个观点延伸出全新的内容。比如一篇讲 “环保重要性” 的文章,AI 能改写表达方式,但提不出新的环保方案。

不过这些问题都在慢慢改善。现在有些 AI 工具会让用户选择 “专业领域”,比如 “学术论文”“自媒体文案”“法律文书”,针对性优化术语使用;还有的工具会提供 “改写强度” 选项,用户可以选择 “轻度改写”(只改重复词)或 “深度改写”(大幅调整结构),灵活度越来越高。

🚀 未来的 AI 降重:从 “降重” 到 “赋能创作”

AI 降重技术还在快速进化。现在已经能看到一些新趋势,可能会彻底改变内容创作的方式。

一个方向是 “个性化降重”。每个人的写作风格不一样,有人喜欢简洁,有人喜欢华丽。未来的 AI 可能会学习用户的写作习惯,降重后的文字不仅原创,还带着用户自己的风格。比如学生用 AI 改论文,出来的文字会符合学术写作的严谨性;博主用 AI 改文案,会保持轻松活泼的语气。

另一个方向是 “多模态降重”。现在的降重只处理文字,未来可能结合图片、视频一起。比如一篇带图表的报告,AI 不仅改写文字说明,还能自动调整图表的呈现方式,从整体上降低重复率。

最有意思的是 “预判式降重”。现在是写完之后再降重,未来可能在写作过程中就实时提示:“这句话和某篇文章重复度高,要不要换种说法?” 就像现在的拼写检查一样,实时辅助创作,从源头减少重复问题。

说到底,AI 降重的终极目标不是 “应付查重”,而是让创作者把精力放在内容本身。不用再为了降重绞尽脑汁换词,而是专注于表达自己的观点和想法,让技术来解决 “形式” 问题。这可能才是这项技术真正的价值所在。