🔍 句子结构改写:避开 AI 检测的 “雷区”

很多人降重只知道替换同义词,这其实是最基础的操作。知网的 AI 检测系统现在越来越智能,单纯替换几个词根本躲不过去。比如原句 “人工智能技术在医疗领域的应用越来越广泛”,改成 “AI 技术在医疗行业的运用愈发普遍”,看起来换了不少词,但句子结构没变,检测时还是会被标红。

真正有效的做法是打乱句子成分。还是上面那句,试着改成 “医疗领域正越来越多地接纳人工智能技术,其应用场景也在不断拓展”。这样一来,主语从 “人工智能技术” 变成了 “医疗领域”,谓语和宾语的顺序也做了调整,AI 就很难识别出相似性了。

长句拆分成短句也是个好办法。学术写作里经常出现一长串修饰语的句子,比如 “基于深度学习的图像识别算法在肿瘤早期筛查中展现出的高精度和高效率使其成为近年来医学影像分析领域的研究热点”。可以拆成 “深度学习推动了图像识别算法的发展。这种算法用于肿瘤早期筛查时,精度和效率都很高。因此,它成了医学影像分析领域的研究热点”。拆分后逻辑更清晰,还能降低重复率。

主动句和被动句互换要灵活运用。不是所有句子都适合互换,要结合语境。比如 “研究人员开发了新的检测模型” 改成 “新的检测模型由研究人员开发完成”,虽然句式变了,但如果上下文都是主动语态,突然出现被动句会很突兀。这时候可以加个前提,变成 “为解决现有技术的不足,新的检测模型由研究人员开发完成”,这样就自然多了。

🔄 逻辑重述:换种思路表达相同意思

段落内部的论证顺序调整是降重的关键。很多人写论文时习惯按 “提出问题 - 分析原因 - 给出对策” 的顺序,但其实可以换成 “对策先行 - 问题印证 - 原因补充”。比如原段落先讲 “大学生就业难的现状”,再分析 “经济环境、专业设置等原因”,最后说 “政府和学校应采取的措施”。调整后可以先讲 “政府和学校已采取多项措施解决大学生就业问题”,再举例说明 “这些措施针对的是经济环境变化、专业设置与市场脱节等现实问题”,最后用数据证明 “当前大学生就业仍面临挑战”。

改变论据的呈现方式也很重要。同样一个案例,既能用具体数据说明,也能用过程描述体现。比如要证明 “新能源汽车销量增长迅速”,原来用 “2023 年新能源汽车销量达 1200 万辆,同比增长 30%”,可以改成 “从市场反馈来看,2023 年每个月的新能源汽车销量都在刷新纪录,年底统计时,全年销量比上一年多卖了 30%,总销量突破 1200 万辆”。两种说法都是一个意思,但表达形式完全不同。

正反论证互换是个冷门技巧。如果原文用正面论证,比如 “坚持运动能增强体质”,可以换成反面论证,“长期缺乏运动的人,体质普遍较差,这从反面说明运动对增强体质有重要作用”。这种方法适合理论性较强的内容,能在不改变核心观点的前提下,大幅改变表述方式。

因果关系的表述调整要注意逻辑链条。比如 “因为 A 所以 B,进而导致 C”,可以改成 “C 的出现与 B 密切相关,而 B 的形成又受到 A 的影响”。这种调整不是简单颠倒顺序,而是重新梳理因果链条的呈现方式,让 AI 难以捕捉到和原文的相似性。

📚 专业术语:既保准确性又降重复率

专业术语不能随便替换,但可以用解释性语言包装。比如 “区块链技术中的哈希算法”,直接用术语容易重复,可以改成 “区块链技术里有一种能将任意长度数据转化为固定长度哈希值的算法,业内称为哈希算法”。解释后既保留了术语,又增加了原创内容。

行业内的别称和全称交替使用也很有效。比如 “人工智能” 可以和 “AI” 交替,“大数据” 可以和 “海量数据集合” 交替。但要注意,第一次出现时最好用全称加别称,比如 “人工智能(简称 AI)”,后面再交替使用,避免读者混淆。

用具体案例解释抽象术语能一举两得。比如提到 “边缘计算” 时,不要只说定义,可以举例 “在智能家居系统中,边缘计算让数据在本地设备(如智能音箱)上直接处理,不用传到云端,这样响应速度更快”。案例既能解释术语,又能增加原创内容,降低重复率。

避免术语堆砌是很多人容易犯的错。有些论文里连续出现多个专业术语,比如 “机器学习、神经网络、自然语言处理、计算机视觉等人工智能技术”,可以改成 “人工智能包含多个技术分支,像机器学习负责数据训练,神经网络模拟人脑结构,自然语言处理专注语言交互,计算机视觉则处理图像信息”。拆分后每个术语都有简要说明,重复率自然就降下来了。

📝 格式与引用:规范中藏着降重技巧

参考文献的标注格式要严格按知网要求来。很多人不知道,正确的引用格式能减少重复率。比如引用期刊文章时,要包含作者、年份、文章名、期刊名、卷号、页码等信息。如果格式不规范,知网可能会把引用内容算入重复率。建议用知网自带的引文格式生成工具,直接导出规范的引用格式。

直接引用和间接引用结合使用。短句子适合直接引用,加引号并标注来源;长段落适合间接引用,用自己的话转述核心观点。比如原文 “知识图谱是一种揭示实体之间关系的语义网络”,直接引用就加引号,间接引用可以改成 “知识图谱的核心功能在于,它能把不同实体之间的关联以语义网络的形式呈现出来”。

图表的处理容易被忽视。知网现在也会检测图表内容,如果图表是直接复制的,很可能被标红。建议自己重新绘制图表,调整坐标轴、图例的位置,表格可以换一种排版方式,比如横版变竖版。图表下方的说明文字也要重新组织,不要照抄原文。

脚注和尾注的合理运用能分散重复内容。有些背景信息或补充说明,放在正文里会增加重复率,可以移到脚注里。比如 “该理论最早由 Smith(2010)提出”,可以改成 “该理论的提出者有明确记载 [详见脚注 1]”,然后在脚注里详细说明。这样既能保留信息,又能减少正文的重复内容。

🧐 检测后的针对性修改:根据报告调整策略

仔细看知网的检测报告,标红部分是重复率最高的,标黄部分是疑似重复。先改标红部分,再处理标黄部分。标红的句子如果是自己写的,但和别人重复了,说明表达方式太常见,可以换种更独特的说法。比如 “研究具有重要意义” 太普通,改成 “这项研究为相关领域的发展提供了新的视角,具有不可忽视的价值”。

相同内容多次出现的情况要重点处理。有些核心概念或研究方法会在论文中多次出现,每次表述都要略有不同。比如第一次说 “样本选取遵循随机抽样原则”,第二次可以说 “样本选择采用随机抽样的方式”,第三次改成 “选取样本时,严格按照随机抽样的要求进行”。微小的差异积累起来,能显著降低重复率。

结合上下文调整是降重的高阶技巧。单独改一句话可能没问题,但放到段落里可能和前后文不搭。比如改完的句子用词太口语化,和周围的学术表达不符,这时候就要再调整,让风格统一。可以先通读改完的段落,感受语气是否一致,再做微调。

检测次数不要太多,知网检测有记录,多次检测可能会影响最终结果。建议改完一版后,用其他检测工具先自查,比如 PaperPass、维普等,调整到重复率较低时再用知网检测。不同工具的算法不同,参考多个结果能让降重更精准。

🛡️ 避坑指南:这些做法会让重复率更高

不要直接删除标红内容,很多人觉得删了就能降重,其实会导致论文结构不完整,逻辑断裂。比如删掉 “研究方法的局限性” 部分,论文的严谨性会大打折扣。正确的做法是保留核心信息,用新的表达方式改写。

机器翻译降重风险很大。有些人用中文翻译成英文,再翻译回中文,觉得这样能降重。但翻译后的句子往往不通顺,比如 “本文研究了这个问题” 翻译成英文再译回可能变成 “本文对该问题进行了研究工作”,虽然重复率降了,但读起来很别扭,反而影响论文质量。

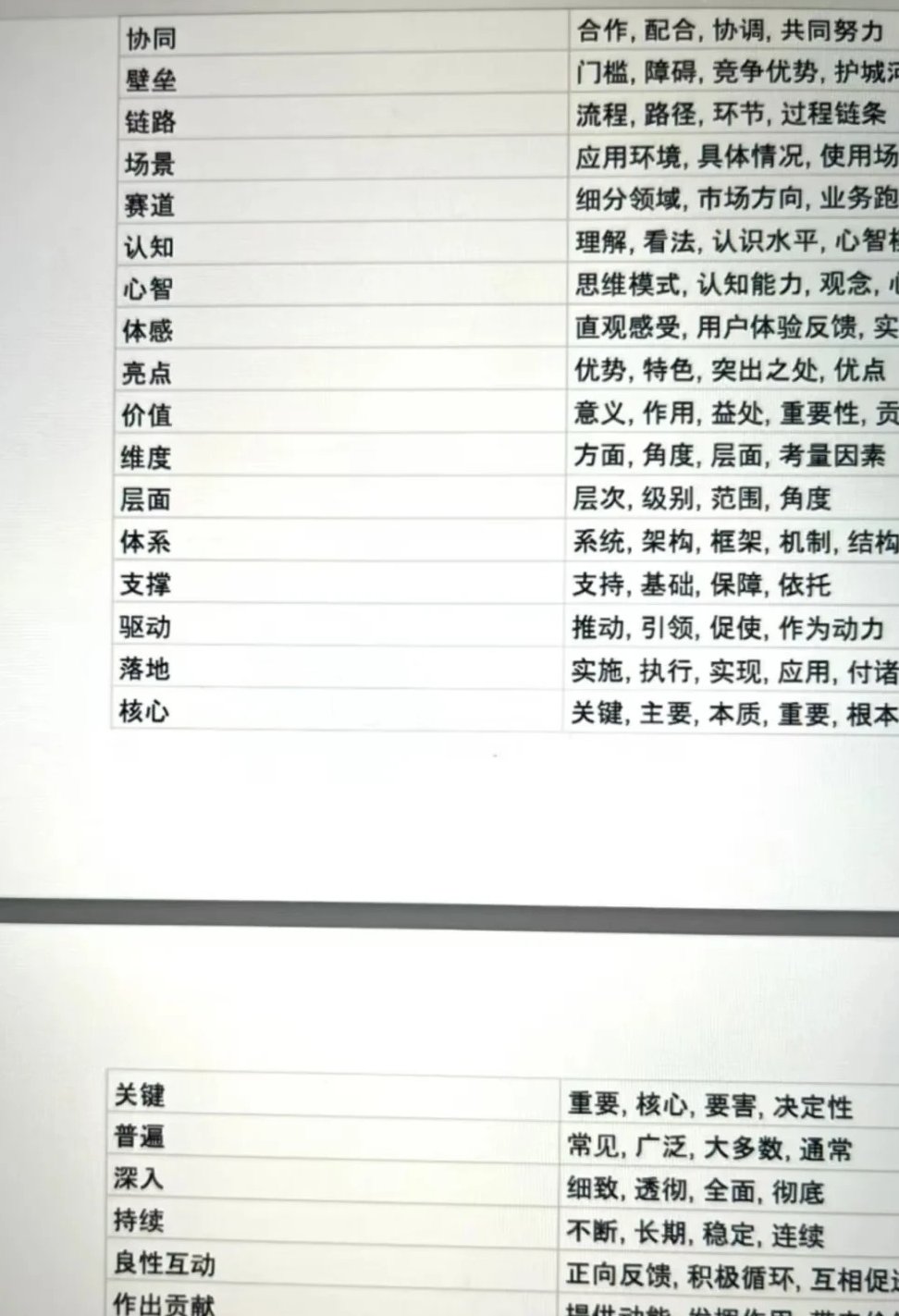

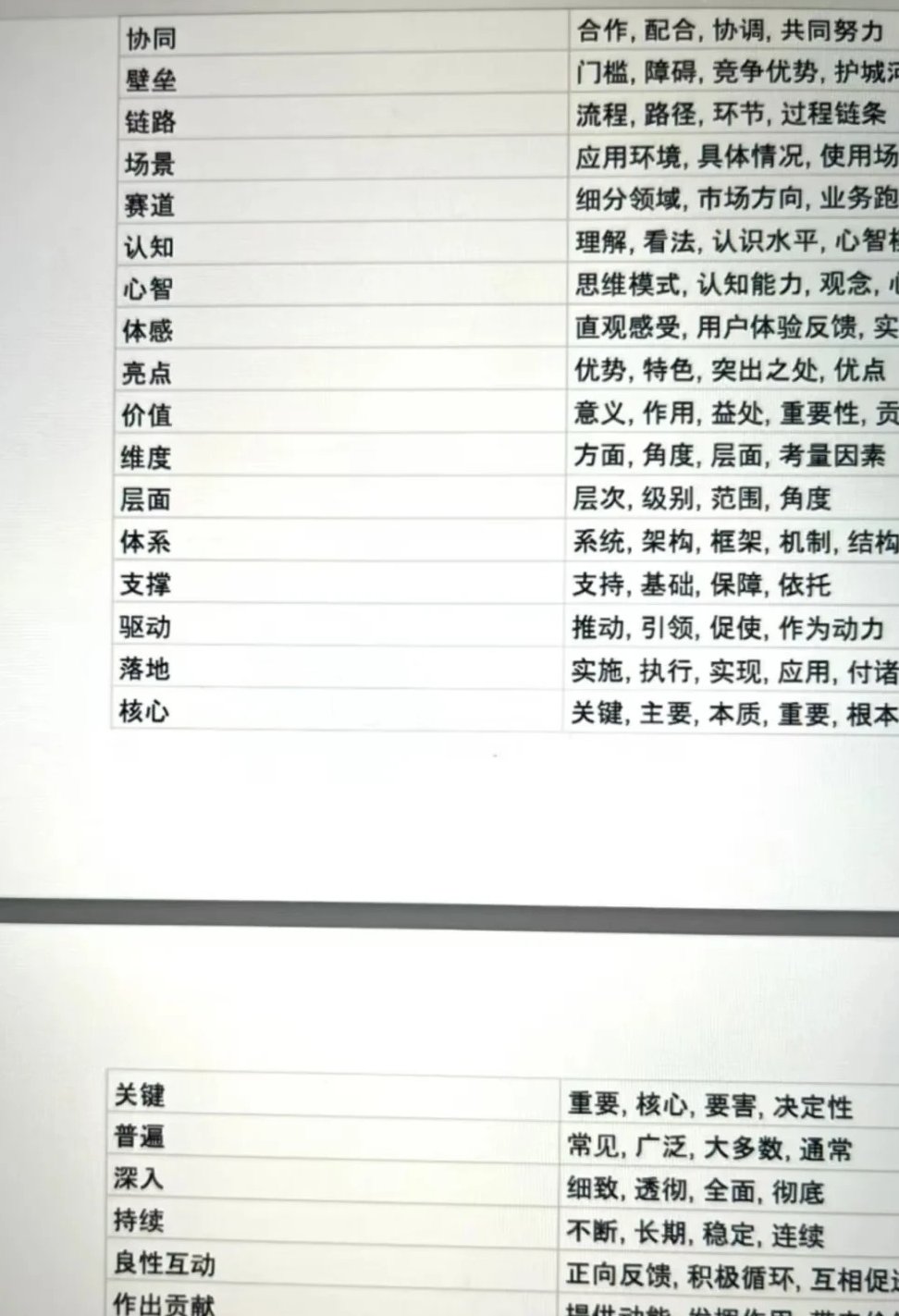

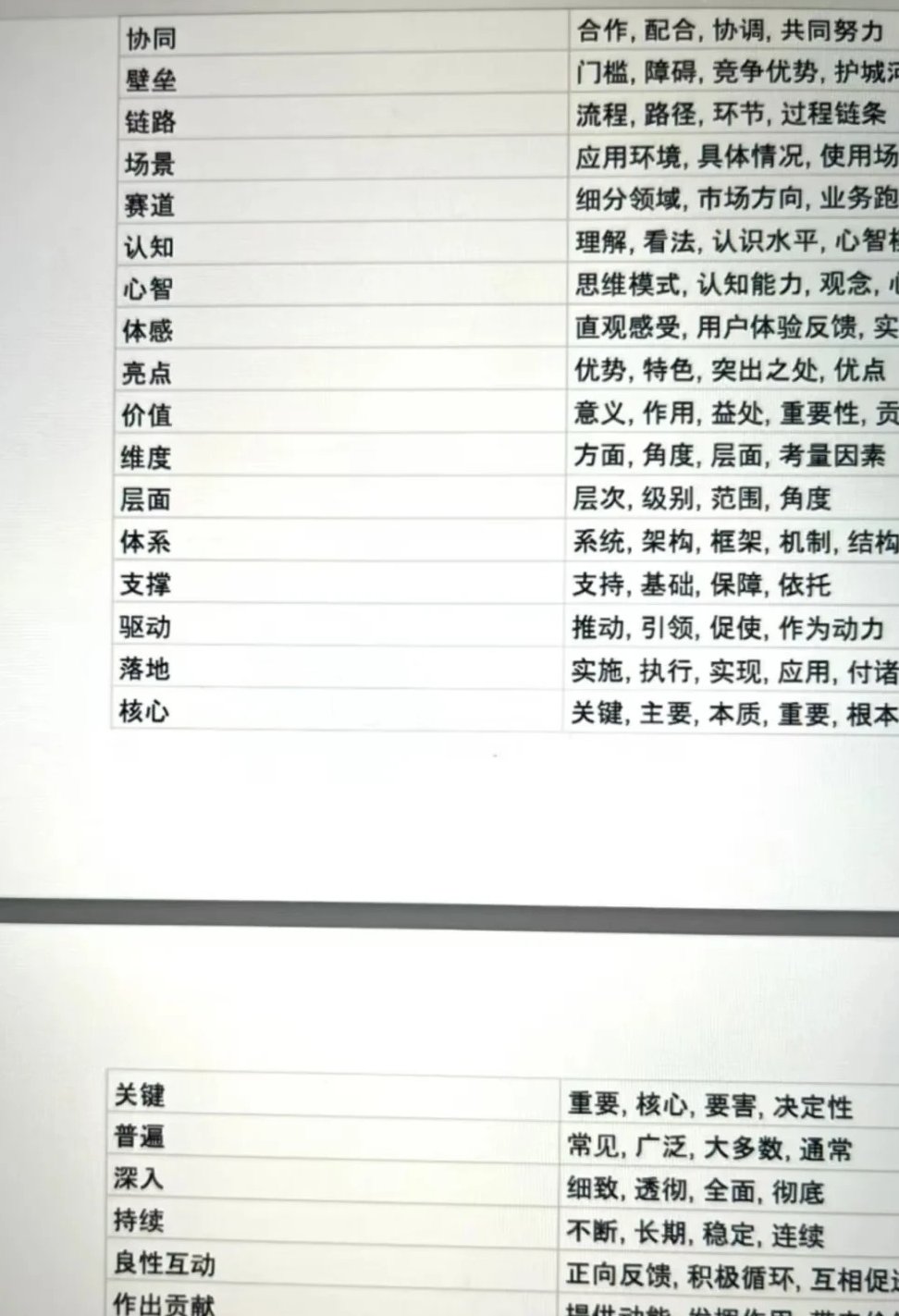

过度替换同义词会导致语义偏差。比如把 “影响” 换成 “作用”,“显著” 换成 “明显”,这些替换没问题。但把 “相关性分析” 换成 “关联性解析” 就不妥,“解析” 和 “分析” 在学术语境中的含义有差异。替换前一定要查词典,确保词义准确。

忽视专业领域的表达习惯会显得不专业。每个学科都有约定俗成的表达方式,比如医学论文里 “患者” 不能随便换成 “得病的人”,计算机论文里 “算法迭代” 不能改成 “算法更新”。降重时要守住专业底线,不能为了降重牺牲准确性。

降重没有捷径,需要耐心和细心。掌握这些技巧后,还要多练,慢慢就会形成自己的降重思路。记住,最好的降重是在写作时就注意表达的独特性,而不是写完后再大改。前期多花点时间打磨句子和逻辑,后期降重会轻松很多。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】