📌 从 "换说法" 到 "懂意思":AI 降重到底在做什么?

你肯定遇到过这种情况 —— 老师让写论文,网上找了些资料,直接抄上去查重率爆表;想转发一篇好文章,又怕被判定为抄袭。这时候要是有个工具能把文字改头换面,意思不变但表达方式全新,那就省事多了。AI 文本降重技术干的就是这个活儿。

但它可不是简单的 "同义词替换"。早几年的降重工具常闹笑话,把 "我爱吃苹果" 改成 "俺喜爱食用苹果果实",读起来别扭得很。现在的 AI 降重不一样,它能像人一样 "理解" 文字意思,再用全新的表达方式重写,既保证原创性又不丢原意。

举个例子,"人工智能正在改变世界" 这句话,初级工具可能改成 "人工智慧正在转变世界"。高级 AI 则会写成 "世界正因为人工智能技术发生着深刻变化"。后者不仅换了说法,还调整了句式结构,读起来更自然,这就是降重技术的进步。

现在的降重工具已经能处理几千字的文章,查重率从 80% 降到 15% 以下很常见。但你知道它背后是怎么运作的吗?其实核心就是让机器学会 "读懂" 文字,再用自己的话 "说" 出来。

🔍 NLP 基础:机器怎么 "看懂" 文字?

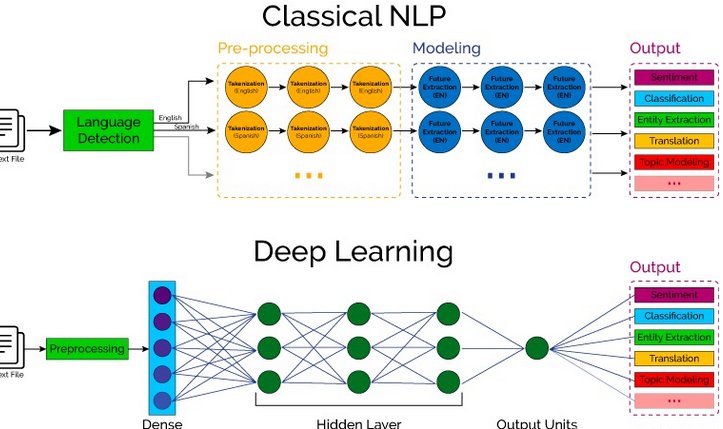

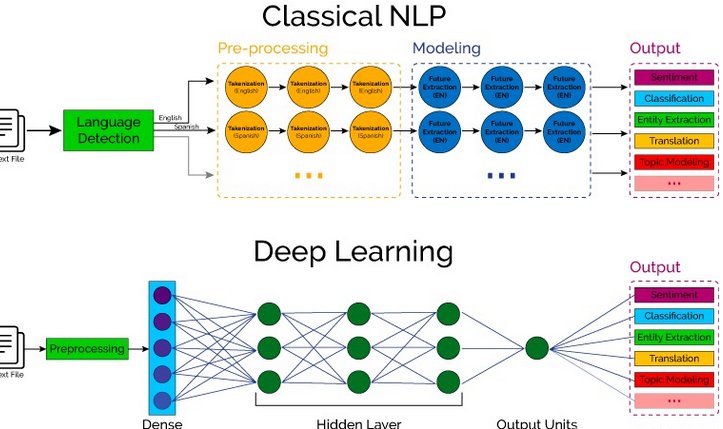

要理解 AI 降重,得先明白机器是怎么处理人类语言的。这就涉及到自然语言处理(NLP)技术,它是 AI 理解人类语言的基础。

机器看到的文字和我们不一样。我们看到 "猫" 会想到毛茸茸的小动物,机器看到的却是一串数字。NLP 做的第一件事,就是把文字转换成机器能理解的 "数字密码"。这个过程叫 "词向量转换",简单说就是给每个词分配一组数字,意思越接近的词,数字组合越相似。比如 "狗" 和 "犬" 的数字组合就很像,和 "汽车" 的就差很远。

接下来是分词。中文不像英文有空格分隔,"我爱中国" 要分成 "我 / 爱 / 中国" 三个词。机器需要先学会断句,才能进一步理解。早期的分词靠字典匹配,现在则用机器学习模型,能根据上下文判断歧义,比如 "苹果" 在 "我吃苹果" 和 "苹果手机" 里是两个意思,机器现在基本能分清。

最关键的是语义理解。机器要搞懂一句话的真正含义,而不只是表面文字。比如 "这个房间有点冷",可能不只是陈述事实,而是想让你关窗或开空调。这种语境理解能力,是高级降重技术的核心。

有了这些基础,AI 才能做到 "既懂意思又换说法"。降重不是简单替换词语,而是在理解整体含义的基础上,重新组织语言表达。

🛠️ 主流降重技术:从简单替换到深度改写

目前 AI 降重主要有三种技术路线,效果和复杂度天差地别。

最简单的是 "表层替换"。就是找同义词替换词语,调整语序。比如把 "今天天气很好" 改成 "今日气候不错"。这种方法速度快,但效果有限,遇到复杂句子就容易出错。很多免费工具还在用这种方式,降重后的文字常常不通顺。

进阶一点的是 "句式变换"。机器会改变句子结构,比如把主动句改成被动句,长句拆成短句,或者调整修饰词的位置。比如 "小明在公园开心地跑步" 可以变成 "在公园里,小明开心地跑着步"。这种方法能提高原创度,但前提是机器准确理解句子成分,不然容易改得乱七八糟。

最高级的是 "深度语义改写"。这就像让一个人读完一段文字,再用自己的话复述出来。机器会先吃透原文意思,再重新组织语言,可能用完全不同的词汇和句式,但核心意思不变。比如 "人工智能技术的发展速度超出了很多人的预期",可能被改写成 "不少人都没想到,AI 技术会进步得这么快"。这种方法效果最好,但对算力和模型能力要求很高。

现在的主流降重工具大多是混合使用这几种技术。简单句子用替换或变换,复杂段落就用深度改写。比如处理一篇论文,机器会先分析每个句子的难度,再决定用哪种方式处理,最后还要通读一遍,确保上下文连贯。

值得注意的是,好的降重不是追求 "改得越不像越好",而是在保证原创度的同时,尽量保留原文的风格和专业性。学术论文和小说的降重要求就完全不同,机器需要根据场景调整策略。

📊 降重效果怎么算?不只是 "查重率" 那么简单

判断降重好不好,不能只看查重软件的结果。真正的优质降重要满足三个条件:原创度达标、语义不变、读起来通顺。

原创度是最基本的。现在常用的查重工具比如知网、万方,原理是把文字和数据库里的文献比对,计算重复比例。AI 降重的目标就是把这个比例降到规定范围内,通常是 15% 以下。但这里有个误区,不是越低越好,有时候为了降到 0%,会把文字改得面目全非,反而失去了意义。

更重要的是语义一致性。改完之后意思变了,再低的查重率也没用。比如原文说 "吸烟有害健康",降重后变成 "吸烟对身体有好处",这就完全跑偏了。好的降重工具会先理解原文,改写后还要做语义校验,确保核心信息没丢。

通顺度也很关键。有些降重后的文字查重率很低,但读起来磕磕绊绊,甚至出现语法错误。这是因为机器只关注 "改得不一样",没考虑语言习惯。现在高级的降重模型会加入 "流畅度评分" 机制,改完后自己先 "读" 一遍,不通顺的地方再调整。

还有个容易被忽略的指标是风格一致性。如果原文是严肃的学术风格,降重后变成网络流行语,就算其他指标都达标也不行。好的工具会分析原文的语气、用词习惯,尽量在改写时保持一致。

实际使用中,这几个指标常常互相矛盾。比如想提高原创度,可能就要牺牲一点通顺度。这时候就需要根据具体需求平衡,学术场景可能更看重语义准确,而网络文章可能更看重通顺好读。

🚫 降重技术的坑:不是什么都能改

虽然 AI 降重越来越厉害,但现在还有不少搞不定的情况。知道这些局限,才能更好地使用工具。

专业术语多的文章就很难处理。比如医学论文里的 "心肌梗死"、"冠状动脉粥样硬化",这些词不能随便替换,一换就错。机器遇到专业词汇会很谨慎,要么不改,要么就可能闹笑话。这时候就需要人工检查,特别是专业领域的文章。

短句比长句难改。"北京是中国的首都" 这种简单句,能换的表达方式很少,很容易改得生硬。而长句结构复杂,有更多改写空间,机器反而能发挥得更好。

还有逻辑严密的论证过程,降重时容易出问题。比如数学证明、逻辑推理,一步扣一步,稍微改不好就会破坏逻辑链条。这时候机器通常会保守处理,只做轻微调整,保证逻辑不出错。

另外,诗歌、散文这类注重意境和韵律的文字,AI 降重基本无能为力。这些文字的价值在于表达方式本身,改了句式和词汇,可能就失去了美感。之前试过用降重工具处理李白的诗,结果改得惨不忍睹,完全没了原来的味道。

最麻烦的是跨语言降重。把英文文献翻译成中文再降重,很容易出现 "翻译腔",读起来特别别扭。这时候需要专门针对双语处理优化的模型,普通工具很难胜任。

了解这些局限后就知道,AI 降重更适合处理信息类、说明类的文字,比如新闻报道、普通说明文等。遇到上述特殊情况,最好是人机结合,机器改完后人工再检查调整。

🔮 未来会更好?降重技术的下一站

AI 降重技术还在快速进步,未来可能会有这些新变化:

更智能的场景自适应。现在用同一个工具处理小说和论文,效果差别很大。以后的工具可能会先问清楚 "你要处理什么类型的文字",然后自动调整策略。写公众号文章就用更活泼的风格,写报告就保持严谨,不用人工切换。

结合知识图谱的降重。现在的机器主要在文字层面做文章,未来可能会结合背景知识。比如提到 "故宫",机器不仅知道可以换成 "紫禁城",还知道它的历史背景,改写时能加入更丰富的表达,而不只是简单替换。

实时反馈机制。现在降重都是 "一次性" 的,改完才知道效果。未来可能像聊天一样,你可以告诉机器 "这里改得不好,再调整下",机器根据反馈实时优化,直到满意为止。

还有可能和创作过程结合,不只是 "改写完的文字",而是在你写作时就实时提示 "这段可能重复率高,可以这样表达",从源头减少重复问题。

但也要注意,技术再先进,也不能替代人的判断。降重本质上是 "重新表达",而不是 "创造内容"。真正有价值的还是原创思想,技术只是让表达更合规、更高效的工具。

随着 NLP 技术的发展,未来的降重可能会越来越 "隐形",改完后完全看不出被处理过,就像出自另一个人之手但表达同样的意思。这对内容创作来说,既是便利也是挑战 —— 如何在提高效率的同时,保持内容的独特性和价值。