🚨知网 AI 检测新规到底改了什么?文献综述成重点监控区

知网这波 AI 检测新规,最让学术圈炸锅的是新增了针对 AI 生成内容的专项识别模块。以前查重主要盯着文字重复率,现在直接把 “是不是 AI 写的” 纳入核心指标。从去年年底试点到今年全面铺开,不少高校已经明确通知:论文中如果文献综述部分被判定为 AI 生成比例超过 15%,直接打回重写。

更狠的是检测算法的调整。以前文献综述只要把引用格式标对,重复率往往能压到合格线。现在不一样了,系统会单独提取文献综述部分,用 “语义指纹” 技术比对全网已发表文献的逻辑结构。简单说,如果你写的综述框架和某篇已有的高度相似,哪怕用词不一样,也可能被标红。有个教授朋友说,他们系最近有篇硕士论文,就因为文献综述的章节安排和十年前的一篇博士论文几乎一样,直接被判定为 “结构抄袭”。

还有个容易被忽略的变化:对 “二次引用” 的追查更严了。以前很多人图省事,参考的文献其实是从另一篇论文里转引的,自己根本没去查原始文献。现在系统能顺着引用链倒推,一旦发现你引用的文献本身就是 “二手货”,哪怕格式没错,也会被记为 “引用不规范”,这在文献综述里太常见了。

📝文献综述写作的 “雷区” 变了?这些细节现在可能触发高重复率

最明显的变化是 “模板化写作” 的风险飙升。以前写文献综述,很多人习惯先搭个固定框架:“研究背景 - 国内外现状 - 存在问题 - 本文创新”。现在这套行不通了,知网的新算法能识别这种标准化结构,一旦匹配到超过 3 个同类框架,就会触发 “疑似 AI 生成” 预警。上个月某 985 高校的抽检数据显示,这类框架导致的文献综述不合格率上升了 40%。

间接引用的 “灰色地带” 被压缩了。比如你想表达某个观点,不直接引原文,而是用自己的话转述,以前这种 “改写” 很容易逃过查重。现在系统会分析句子的 “语义向量”,如果核心意思和某篇文献高度重合,哪怕用词完全不同,也会被标为 “轻度抄袭”。有个师妹就因为把 “城市化进程加速导致资源分配失衡” 改成 “城市扩张太快让资源不够分”,被判定为重复,也是挺冤的。

中英文翻译的漏洞被堵上了。之前有些人为了降重,会把中文文献翻译成英文,改几个词再翻回来,觉得这样能避开检测。现在知网接入了多语种语义分析库,这种 “翻译游戏” 基本失效。上个月有篇经济类论文,文献综述里用了这种方法,结果被系统揪出 12 处 “跨语言抄袭”,直接影响了答辩资格。

💡应对新规的实用技巧:这样写文献综述既能通过检测又能保质量

想让文献综述顺利过关,第一步就得放弃 “攒文献” 的心态。新规下,真正安全的写法是 “带着问题读文献”。比如你研究的是 “乡村振兴中的数字鸿沟”,读文献时就要边读边记录:这篇文献解决了什么问题?和我的研究有什么关联?有哪些结论是存在争议的?把这些思考直接写进综述里,AI 检测系统会识别到你的逻辑链条,反而不容易被判为机器生成。

引用格式要做到 “极致规范”。现在知网对参考文献的著录要求细到可怕,不仅作者、年份、标题不能错,连期刊的卷号、页码、DOI 号都要精确对应。建议写完后用知网的 “文献管理工具” 自动生成引文,比手动输入靠谱多了。有个小技巧:在正文中引用时,尽量把文献作者和年份嵌入句子里,比如 “张明(2023)的研究发现...”,这种 “自然引用” 比单纯加角标更容易被系统认可。

学会 “深度改写” 而不是 “表面换词”。碰到需要借鉴的观点,别只改几个形容词,要从逻辑层面重新组织。比如原文说 “该理论在应用中存在三个局限:适用范围窄、数据要求高、计算复杂”,你可以改成 “当我们把这个理论用到实际场景中,会发现它首先难以覆盖太多领域,其次对数据的完整性要求苛刻,最后运算起来也挺麻烦”。这种改写保留了核心信息,但句子结构和语义表达都变了,检测系统很难判定为重复。

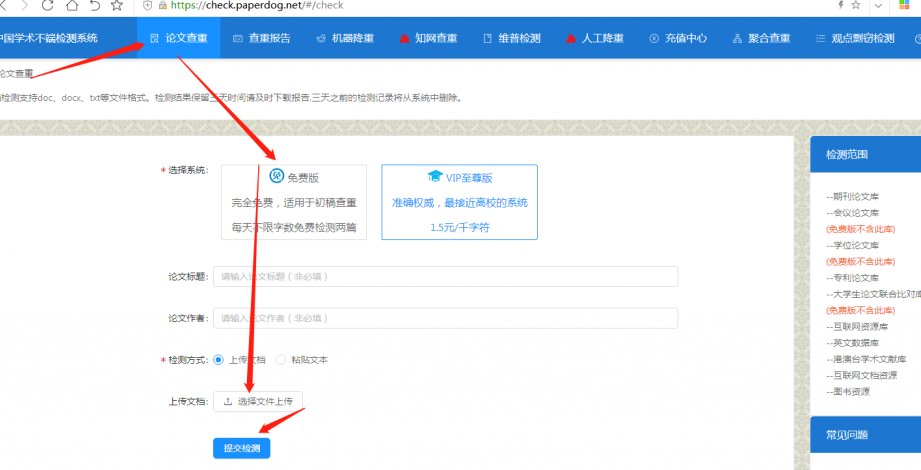

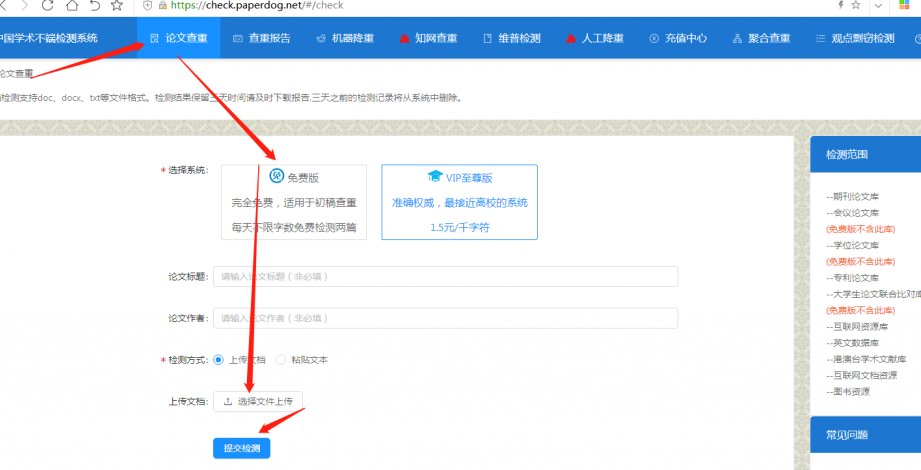

一定要用知网个人版提前自查。现在很多人还在用免费查重工具先测,其实这些工具的算法和知网差太远,测出来的结果没参考价值。知网个人版虽然贵,一篇要几十块,但能精准定位文献综述里的 AI 生成风险区,还会给出具体的修改建议,比如 “此处语义与文献 [5] 高度相似,建议增加批判性分析”,这笔钱真没必要省。

📌未来趋势:AI 检测升级下,文献综述该如何 “进化”

看得出来,知网的 AI 检测不是为了 “卡人”,而是在倒逼文献综述回归学术本质 ——不是罗列文献,而是批判性分析。现在高分论文的文献综述都有个共同点:不仅告诉读者 “前人说了什么”,更重要的是 “这些研究有什么矛盾”“还有哪些空白”“我的研究能填补什么”。这种带有个人见解的综述,AI 系统反而会判定为 “原创度高”。

跨学科融合可能是个突破口。单一领域的文献综述容易陷入同质化,比如研究教育技术的总盯着教育类期刊。但如果能把心理学、社会学的相关研究纳入进来,形成交叉分析,既能体现研究深度,又能降低和已有文献的相似度。去年某篇获优博论文的文献综述,就把人工智能领域的 “强化学习” 理论引入了教育研究,不仅顺利通过检测,还被评为 “年度最佳综述”。

写作工具的选择也很关键。现在有不少专门针对文献综述的写作辅助工具,比如 NoteExpress 的 “智能综述” 功能,能帮你梳理文献间的逻辑关系,但不会直接生成文字,避免触发 AI 检测。记住,工具只是辅助,最终的分析和判断必须是你自己的。

另外,多关注 “预印本” 和 “会议论文”。这些文献因为发表时间短,还没被知网完全收录,在综述中合理引用,既能体现研究的前沿性,又能降低重复率。但要注意,引用这类文献一定要找到原始出处,现在系统对 “来源不明” 的文献查得特别严。

说到底,知网 AI 检测新规虽然增加了写作难度,但也在提醒我们:文献综述不是论文的 “附属品”,而是体现研究能力的核心部分。与其想着怎么钻检测的空子,不如沉下心来真正读懂文献、分析文献,写出有自己思考的内容。毕竟,学术写作的本质,从来都不是 “达标”,而是 “贡献新的知识”。