拿到知网 AI 检测报告一脸懵?密密麻麻的数据和指标看得头晕?别慌,这篇文章带你从头到尾吃透报告里的每一项数据,教你怎么根据检测结果精准修改,实实在在把 AI 率降下来。

📊 先搞懂报告首页的 3 个核心指标

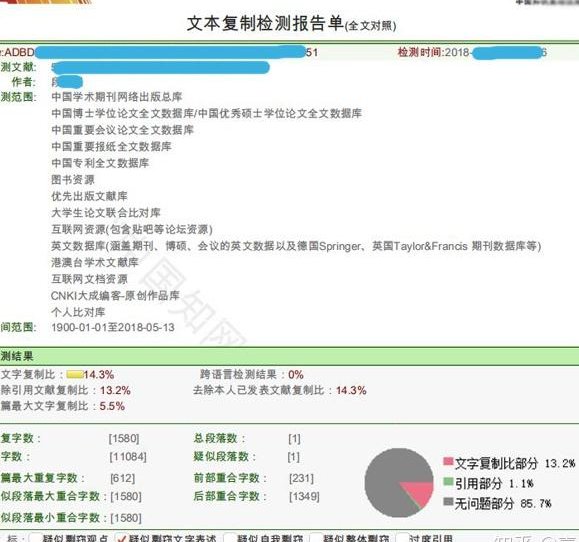

打开报告第一眼看到的那串数字,其实藏着最关键的信息。总 AI 生成概率是绕不开的第一个坎,这个数字直接决定了文章是否需要大改。比如某高校要求总 AI 率不能超过 15%,如果你的报告显示 28%,那肯定要重点打磨。

但别只盯着总概率不放,分段 AI 率才是改稿的指南针。报告里会按段落标注每部分的 AI 概率,那些标红或标黄的段落(通常超过 20% 就会标黄,35% 以上标红),就是你要优先处理的重灾区。比如第三章某段显示 42%,说明这段的表述方式太像 AI 生成,得彻底改写。

还有个容易被忽略的指标:语义一致性评分。这个数字低(比如低于 60 分),说明文章可能存在 AI 生成的片段和人工写作部分衔接生硬的问题。哪怕总 AI 率不高,这个分数低也可能被判定为 “混合生成”,同样需要调整。

📝 逐行分析数据背后的含义

句子级 AI 概率是藏得最深的细节。报告里会把每句话的 AI 概率标出来,有些句子明明是自己写的,却显示高概率,这时候要看看是不是用了太多模板化表达。比如 “综上所述”“由此可见” 这类套话,AI 生成时也爱用,很容易被误判。

词汇相似度分布图表能帮你找到问题根源。如果某类词汇(比如抽象名词、学术套话)的相似度特别高,说明你用词太单一,AI 很容易识别出规律。举个例子,反复用 “研究表明”“数据显示”,就会让这部分的 AI 概率飙升。

引用文献的 AI 概率计算方式很特殊。如果引用部分标红,不一定是引用本身有问题,可能是你对引用内容的转述太机械。比如直接把文献里的句子换几个词,这种 “伪原创” 在 AI 眼里和直接生成没区别。

🔍 不同指标的 “危险阈值” 要记牢

总 AI 率的安全线不是固定的,得看提交对象的要求。一般来说,学术期刊要求最严,很多核心期刊把红线划在 10% 以下;普通高校毕业论文大多允许 15%-20%;企业文案类可能放宽到 30%。一定要先确认目标机构的具体标准,别白忙活。

分段 AI 率超过 30% 就必须重写,低于 10% 的段落可以不用动。但有个例外,如果某段虽然 AI 率低,但连续出现 3 句以上高概率句子,也可能被整体判定为 AI 生成。这种情况就得打散句式,重新组织语言。

语义一致性评分低于 70 分,哪怕总 AI 率合格,也要回头检查文章逻辑。比如前面说 “某方法效率低”,后面却用 AI 生成的段落夸 “该方法优势明显”,这种矛盾会让一致性分数暴跌,必须调整表述保持逻辑连贯。

✍️ 针对性修改的 4 个实操技巧

改高概率段落不能只换同义词,得彻底打乱句式结构。比如把长句拆成短句,主动句改被动句,再加入具体案例。原句 “该技术在医疗领域应用广泛,能提高诊断效率”,改成 “在三甲医院的实际应用中,这个技术帮医生把诊断时间从 2 小时压缩到 40 分钟 —— 光是去年,就有 3000 多个病例靠它提速”,AI 概率能降一半以上。

加入个人化表达是降 AI 率的利器。在论述中插入具体的观察、经历或独特观点,比如 “我在实验室重复这个实验时,发现温度超过 38℃结果就会波动”,这种带有个人印记的表述,AI 很难模仿,能显著拉低整体概率。

调整段落顺序也有奇效。AI 生成内容通常遵循固定逻辑结构(比如 “定义 - 特点 - 应用”),把段落打乱重排,再用过渡句衔接,能打破这种模式化痕迹。比如把 “应用场景” 提前,再回头讲 “技术原理”,让结构更像自然思考的过程。

引用文献的处理要特别注意。不要直接摘抄后改几个词,应该用自己的话重新解释,再加上个人理解。比如原文献说 “A 方法准确率 90%”,你可以写成 “试过 A 方法的同行告诉我,他们在处理类似数据时,准确率大概在九成左右,不过前提是样本量要够大 —— 这点我在预实验里也验证过”。

🚫 改稿时最容易踩的 3 个坑

以为把长句拆短就能降 AI 率?其实未必。有些人为了降概率,把句子拆得支离破碎,结果语义不通,反而让 “人工改写痕迹” 评分变低。关键是保持自然流畅,长短句结合才是正道。

过度依赖同义词替换是典型误区。把 “重要” 换成 “关键”,“发现” 换成 “察觉”,这种小修小补对 AI 检测系统来说几乎无效。系统会分析整体语境和表达习惯,不是简单替换词汇就能蒙混过关的。

忽略格式和标点的影响也会吃亏。AI 生成内容的标点使用往往很规律,比如逗号和句号的比例固定。适当增加分号、破折号的使用,调整段落长度(别总是每段 3-4 句),能让文本更像人工写作。

📈 长期降低 AI 率的写作习惯培养

平时写作时,尽量避免一口气写完整段。可以先列几个关键词,再围绕关键词自由发挥,想到哪写到哪,写完再调整逻辑。这种 “碎片化生成 + 后期整合” 的方式,写出的内容 AI 识别率会低很多。

多积累 “个人化语料库” 也很有用。把自己常用的表达、独特的比喻、经历过的案例记下来,写作时有意识地用进去。比如你观察到的某个现象,实验室里发生的小插曲,这些都是 AI 无法复制的 “独家内容”。

写完后用 “朗读法” 自查。把文章大声读出来,卡壳的地方往往就是 AI 味重的地方。那些读起来不自然、拗口的句子,改得顺口了,AI 概率也会跟着降。

掌握这些方法,再看知网 AI 检测报告就不会一头雾水了。关键是要把数据当成改稿的向导,而不是压力来源。记住,检测的目的不是要完全杜绝 AI 辅助,而是要确保文章的核心观点和表达方式真正属于你自己。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】