🤖 知网 AI 检测系统的底层逻辑,你真的懂吗?

知网的 AI 检测系统不是简单的文字比对,它背后是基于深度学习的语义分析模型。系统会把你的文章拆成无数个语义单元,和它数据库里的文献、网络资源进行多维度比对。不只是看词语重复率,更会分析句子结构、论证逻辑甚至观点排布。

很多人拿到报告只看总相似比,这其实犯了方向性错误。系统标出的红色段落,可能是因为表述方式和已有文献高度相似,也可能是论证思路撞车。见过不少案例,明明是自己原创的观点,就因为用了行业通用的描述方式,结果标红率居高不下。

检测系统的算法每年都在迭代。2024 年更新后,对 “洗稿” 行为的识别能力明显提升。以前简单替换同义词、调整语序的降重方法,现在很容易被判定为 “语义相似”。这也是为什么有人觉得明明改了很多,重复率还是下不来。

要知道,系统也有它的盲区。对于最新的研究成果、小众领域的专业术语,数据库更新不及时,可能出现误判。见过一篇关于量子计算的论文,因为用到了几个前沿概念,被误判为 AI 生成内容,申诉后才得以纠正。

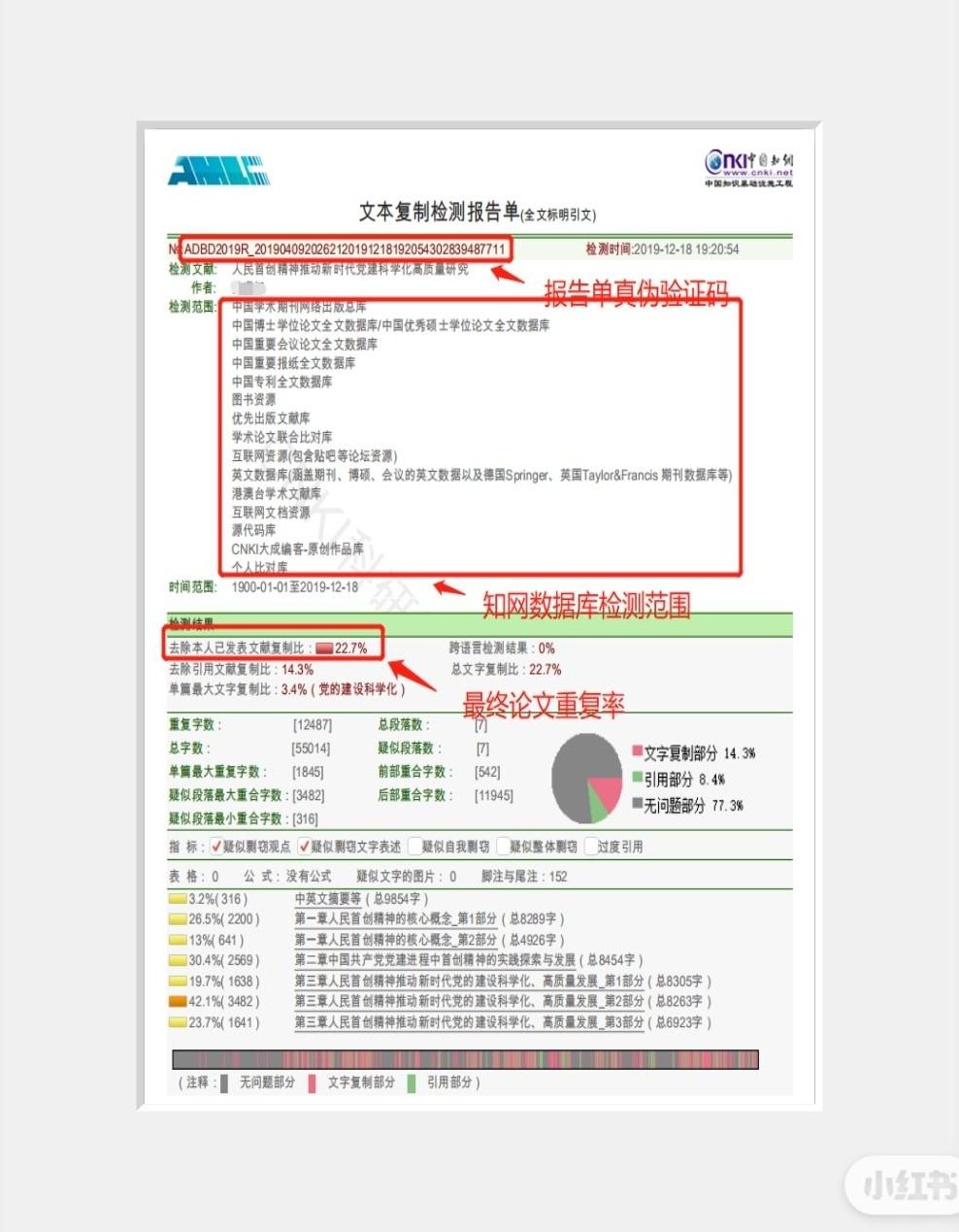

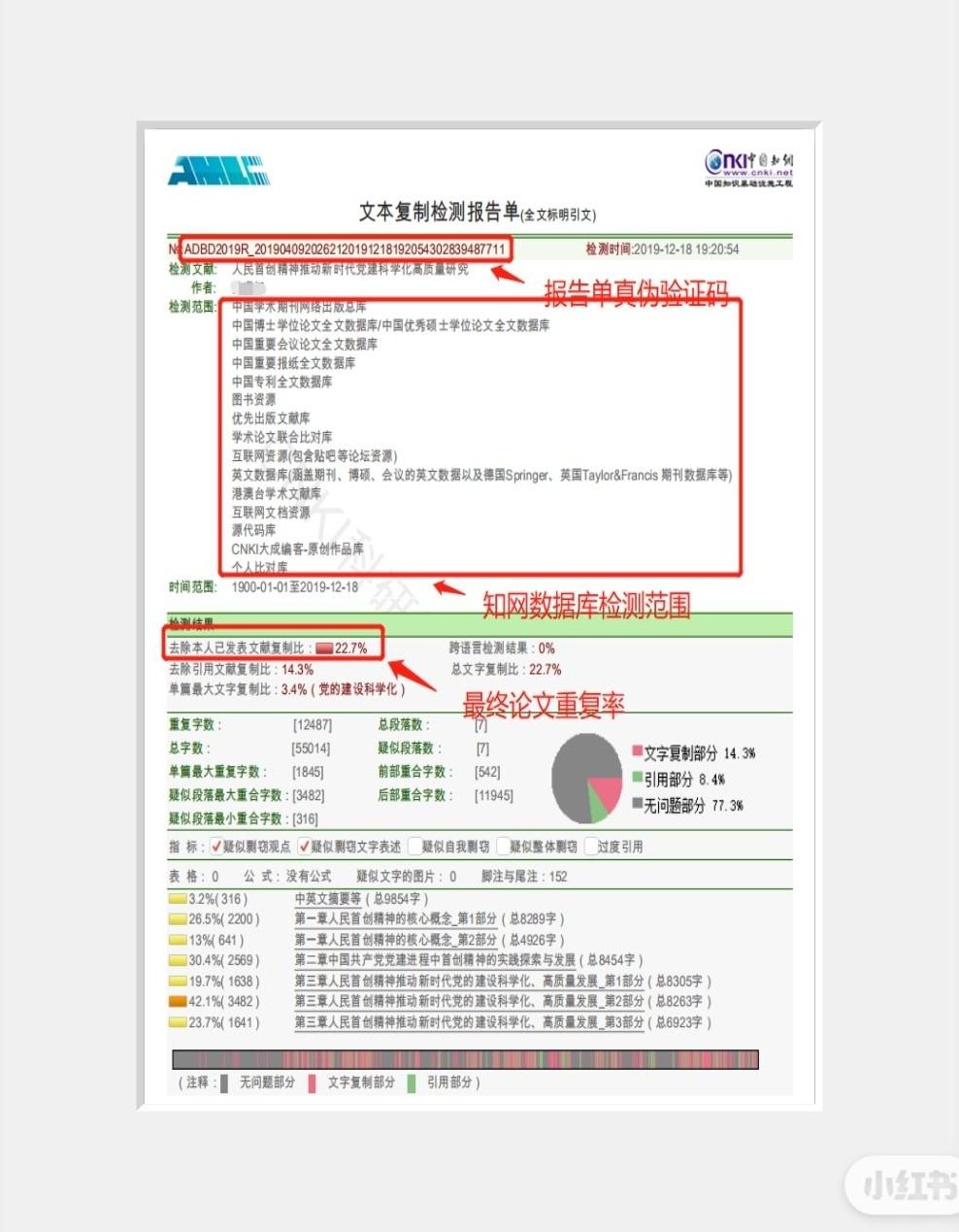

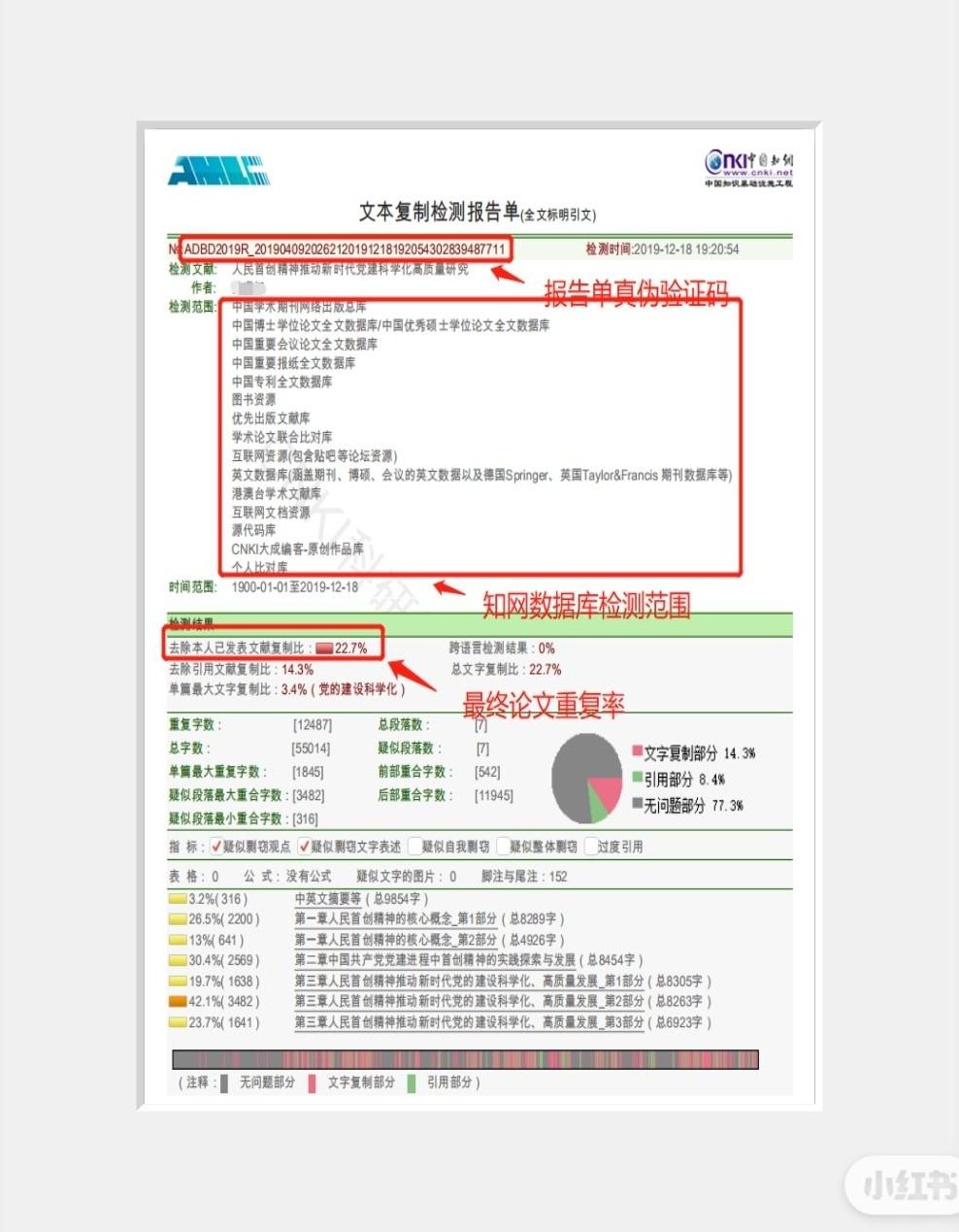

📊 怎么读查重报告?别被数字骗了

拿到查重报告先别急着改,得学会看细节。报告里的 “相似片段” 旁边会标注来源,这才是关键。如果标红部分来自核心期刊的经典论述,那大概率是真的重复;要是来自一些低质量的网络文章,可能只是表述巧合。

总相似比这个数字,不同学校、不同学科的要求天差地别。社科类论文通常要求在 15% 以下,理工科因为有大量公式图表,放宽到 20%-30% 也很常见。别看到 25% 就慌,先搞清楚自己所在领域的具体标准。

报告里的 “引用率” 和 “自引率” 要分开看。合理引用自己发表过的论文,很多学校是允许的,但如果自引比例过高(超过 10%),可能会被质疑研究缺乏新意。见过有人把自己的两篇旧文拼凑成新论文,结果自引率飙到 40%,直接被拒稿。

标黄部分比标红部分更值得关注。标黄通常意味着 “疑似相似”,可能是表述方式接近但不完全相同。这些地方往往是降重的突破口,处理好了能快速降低重复率。

✂️ 针对性降重第一步:拆解标红段落的 “重复基因”

先把标红段落复制到单独的文档里,逐句分析重复原因。是专业术语用得一样?还是论证结构高度重合?或者是案例引用撞车了?不同的重复类型,降重策略完全不同。

如果是专业术语导致的重复,别硬改。比如 “区块链技术” 不能换成 “分布式记账技术”,会影响学术严谨性。这种情况可以在术语前后补充解释,比如 “区块链技术 —— 一种通过分布式节点验证的去中心化记账技术 —— 在供应链管理中...”

论证结构重复是最麻烦的。比如都是 “提出问题 - 分析原因 - 给出对策” 的结构,很容易被判为相似。可以尝试打乱逻辑顺序,或者在每个环节增加独特的分析视角。见过一篇关于乡村振兴的论文,把 “政策分析” 和 “案例实证” 穿插进行,重复率直接降了 12%。

案例重复的话,换个案例是最直接的办法。如果找不到替代案例,就深化分析角度。比如大家都用 “浙江共同富裕示范区” 的案例,你可以聚焦其中某一个县的具体实践,或者从不同的理论框架去解读。

🔄 降重核心技巧:在 “变” 与 “不变” 之间找平衡

同义词替换要把握尺度。“提高” 换成 “提升” 意义不大,换成 “通过 XX 手段实现 XX 指标的正向增长” 效果更好。但别为了替换而替换,“人工智能” 换成 “机器智能” 就可能改变原意。

句式调整不是简单换语序。把主动句改成被动句作用有限,试试把长句拆成短句,或者把陈述句改成设问句。比如 “这种现象的产生有三个原因” 可以改成 “为什么会出现这种现象?从实践来看,主要源于三个方面:一是... 二是... 三是...”

段落重组要注意逻辑链条。可以把标红段落的论点保留,重新组织论据。比如原来先讲数据再分析原因,改成先分析原因再用数据佐证。中间穿插一两句自己的独特观察,效果会更好。

补充原创内容是降重的 “万能钥匙”。在标红段落前后增加自己的研究发现,比如 “值得注意的是,在本研究的调研中发现...” 或者 “与已有研究不同的是,本研究还发现了...” 这些内容系统很难判定为重复。

🚫 这些降重误区,正在让你的论文越改越糟

别相信 “降重软件” 的一键修改功能。用过几款主流的降重软件测试,改出来的句子要么逻辑混乱,要么专业术语错误。有篇论文用软件改完,把 “回归分析” 变成 “回到分析”,差点闹笑话。

不要盲目删除标红内容。有的人为了降重,把标红段落大段删掉,结果导致论文结构不完整。正确的做法是保留核心观点,用新的表达方式重新撰写。

别在参考文献上耍小聪明。把标红的参考文献换成外文文献,或者故意写错作者名字,这种做法风险极大。知网系统对参考文献有专门的识别机制,一旦被判定为 “学术不端”,后果比重复率高更严重。

降重不是一次性完成的。改完一遍后,最好隔一两天再检查。人的大脑有惯性,刚改完可能觉得没问题,过段时间再看,会发现很多可以优化的地方。

📈 长期主义:从写作源头减少重复率的 3 个好习惯

阅读文献时,不要直接复制粘贴。看到有用的观点,合上文献用自己的话写下来,再和原文比对。长期这样训练,能显著提高原创表达能力。

建立自己的 “案例库” 和 “数据池”。平时多积累一些小众的案例和最新的数据,写作时用这些独特的素材,自然能降低重复率。比如研究数字经济,别总用阿里、腾讯的案例,可以关注一些地方特色企业。

写作时保持 “批判性引用”。引用别人的观点时,不要只说 “某某认为...”,可以写成 “某某从 XX 角度提出了...,但本研究认为,还可以从 XX 视角进一步补充...” 这种带有自己判断的引用,重复率会低很多。

最后想说,查重报告只是辅助工具,真正的学术写作应该聚焦于观点的原创性和论证的严谨性。与其在降重上花太多精力,不如在研究设计阶段就做出真正有新意的成果。毕竟,好的研究本身,就自带 “低重复率” 属性。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库