很多同学拿到论文查重报告时都懵过。红色的标红区域像蜘蛛网一样铺开,相似率数字刺眼得很。可你有没有想过,这个决定论文生死的百分比,到底是怎么算出来的?那些整天催你改查重率的导师,其实藏了不少没说出口的门道。

🕵️♂️ 查重系统的 “潜规则”:不是字数比对那么简单

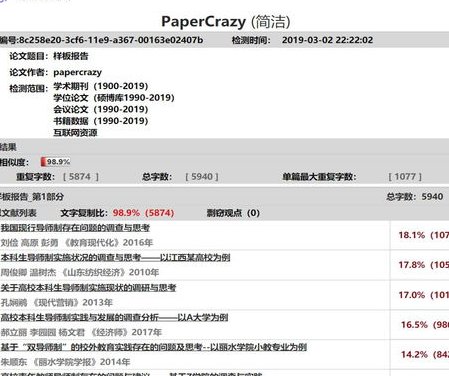

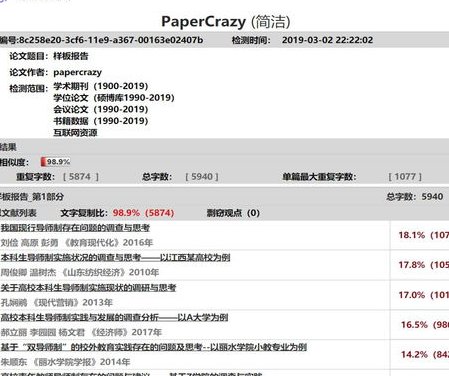

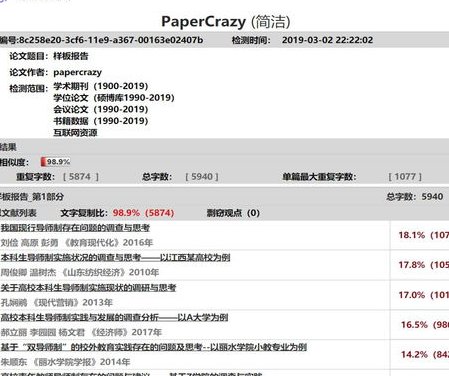

你以为查重就是把你的论文拆成一个个词,和数据库里的文献挨个比对?太天真了。现在的系统早就玩起了 “语义识别” 的把戏。知网的 VIP5.3 系统会把连续 13 个字相同判定为重复,可这只是基础操作。

真正坑人的是 “模糊匹配” 机制。有时候你把主动句改成被动句,系统照样能揪出来。它会分析句子结构、逻辑关系,甚至能识别同义词替换的小把戏。有个博士师兄试过把 “人工智能” 改成 “机器智能”,结果那段话还是标红了,系统备注里写着 “语义高度相似”。

不同系统的数据库天差地别。知网收录了几乎所有高校的硕博论文,万方则侧重期刊文献,维普的外文文献更全。这就是为什么同一篇论文在不同系统里查重率能差 10% 以上。导师们其实都知道,但很少明说 —— 他们自己当年说不定也利用过这个漏洞。

📊 百分比背后的猫腻:学校没告诉你的阈值游戏

大部分学校会说 “查重率不能超过 15%”,可没人告诉你这个数字是怎么来的。某 985 高校的内部文件显示,他们会根据学科调整标准:文科要求 10% 以下,理工科能放宽到 20%。原因很简单,理工科的公式、实验步骤很难改,总不能凭空造个新定理出来。

更狠的是 “分段查重”。有些学校会对摘要、引言、结论单独设限,这些部分的重复率不能超过 5%,正文反而放宽到 18%。不少同学整篇论文查着没问题,却栽在摘要上 —— 这里恰恰是最容易和前人研究重合的地方。

还有个公开的秘密:导师有权 “人工降重”。如果系统显示 16%,但导师觉得你的论文原创性够,他可以提交申请让学术委员会复议。去年就有个师姐,查重率 17% 超过了学校的 15% 线,导师拿着她的实验数据和创新点据理力争,最后照样答辩通过。

✍️ 改重的 “灰色技巧”:那些导师默许的操作

你熬夜把 “研究表明” 改成 “经研究发现” 时,导师其实在办公室偷着乐。他们年轻时早玩过这套了。真正有用的改重方法,他们从不明说,就看你会不会自己悟。

语序调整是入门级操作。把长句拆成短句,再用不同的连接词重组,比单纯替换同义词管用多了。有个硕士师姐分享过,她把一段 300 字的文献综述拆成 5 个短句,加了两个过渡句,查重率直接从 28% 降到 9%。

图表和公式是 “避风港”。知网对图片里的文字识别率不到 30%,把大段理论阐述转化成流程图,既能降低重复率,又显得专业。但别用截图,要用软件重新绘制 —— 系统能识别截图里的像素重复。

参考文献格式藏着玄机。正确标注的参考文献会被系统自动剔除,可要是格式错了一个标点,整段引用都会被标红。最保险的做法是用知网自带的引文导出功能,别自己手打。

🎭 导师的 “双标” 现场:他们真的在乎查重率吗?

上次开题答辩,有个同学查重率 8%,却被导师批得狗血淋头。原因是他为了降重,把核心理论都改得面目全非。这说明什么?查重率只是个数字游戏,导师真正看的是你的研究有没有干货。

他们更在意 “关键段落” 的原创性。实验设计、数据分析、研究结论这三块要是标红,神仙都救不了你。但文献综述部分重复率高一点,导师通常会睁一只眼闭一只眼 —— 毕竟前人的研究摆在那里,很难完全避开。

有些导师会故意说 “越低越好”,其实是在考验你的判断力。有个教授私下说过,他带的学生里,查重率 2% 的和 18% 的都毕不了业。前者是为了降重牺牲了学术严谨性,后者是明显抄袭。真正优秀的论文,大多在 8%-12% 之间徘徊。

🕰️ 查重时机的选择:什么时候查最准?

刚写完就去查,纯属浪费钱。知网的数据库不是实时更新的,最新的期刊论文要滞后 3-6 个月才会录入。如果你引用了近半年的文献,第一次查重可能显示没事,等学校查重时就飙红了。

最好的时机是提交前 2 周。这时候改重还有缓冲时间,而且数据库更新的影响最小。有个博士分享过他的经验:他在答辩前 10 天查了一次,12%;答辩前 3 天又查,涨到 15%—— 就是因为期间有一期期刊被录入了。

别迷信 “知网个人版”。那个系统和学校用的 VIP 版数据库差远了,特别是硕博论文库,个人版根本没权限访问。不少同学个人版查着 10%,学校查出来 25%,哭都来不及。

🚨 被忽略的 “隐性重复”:这些地方最容易翻车

定义性语句最容易中招。像 “区块链是一种分布式账本技术” 这种标准定义,不管怎么改都会有重复。这时候别硬杠,直接标注引用,导师反而会觉得你严谨。

中英文翻译的陷阱。把中文文献翻译成英文,再翻回来假装原创?现在的系统能识别这种操作。去年就有学校通报过,某学生用这种方法降重,被系统标记为 “恶意规避查重”,直接延期答辩。

附录里的问卷、访谈记录也算重复率。很多同学以为这些是 “边角料”,其实系统会全文扫描。最好的办法是把这些内容做成附件单独提交,别放进正文里。

改查重率就像走钢丝,既要懂系统的脾气,又得摸透导师的底线。那些看起来冷冰冰的百分比背后,藏着太多没人明说的规则。与其对着标红报告焦虑,不如花点时间研究这些 “潜规则”—— 有时候,知道游戏怎么玩,比盲目努力更重要。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】