📊 为啥自己查的和学校查的差那么多?先搞懂根源在哪

很多同学都遇到过这种情况:自己用免费查重软件查出来重复率 10%,信心满满提交给学校,结果学校查重直接飙到 30%,瞬间懵了。这差距到底从哪来?其实核心原因就藏在查重系统的 “数据库” 里。

不同系统的数据库根本不是一回事。就拿最常用的几个来说,知网有自己独有的 “大学生论文联合比对库”,里面全是近十年的本科毕业论文,这是其他系统没有的。万方呢,更侧重收录期刊文献,特别是医学和工程类的期刊特别全,但对互联网上的博客、论坛内容收录就很少。维普的数据库更新速度快得惊人,几乎每周都在新增内容,但它对一些冷门的外文文献收录又不如知网全面。

还有个容易被忽略的点是算法逻辑。有的系统是连续 13 个字相同就算重复,有的则是一句话里关键词重复率超过 50% 才标红。比如你写 “人工智能在医疗领域的应用”,在 A 系统里可能因为 “医疗领域的应用” 这几个字和某篇文献重复就标红了,在 B 系统里却可能因为整句话结构不同而判定为原创。算法的差异,直接导致了同一篇论文在不同系统里的重复率天差地别。

比对时间也是个隐形杀手。你自己查重的时候用的是当天的数据库,可学校查重可能是一周后。这期间数据库可能新增了几百篇文献,刚好有几篇和你论文里的段落撞车了,重复率自然就上去了。这种时间差造成的差异,虽然概率不高,但每年都有学生栽在这上面。

🔍 数据库里的 “猫腻”:哪些差异最容易坑到人

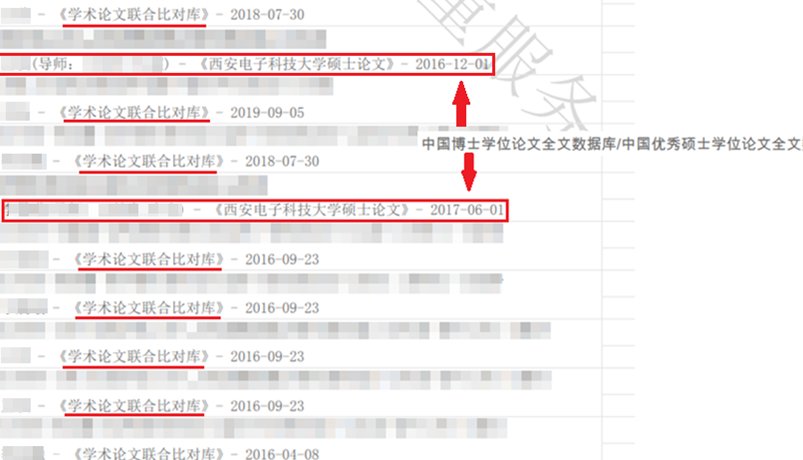

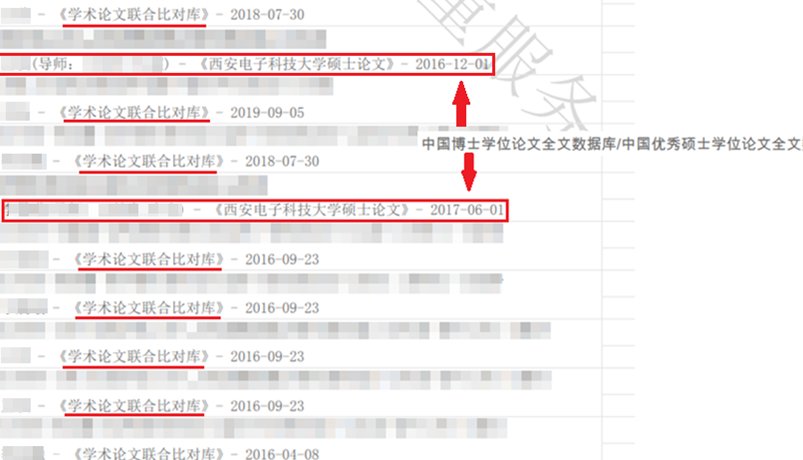

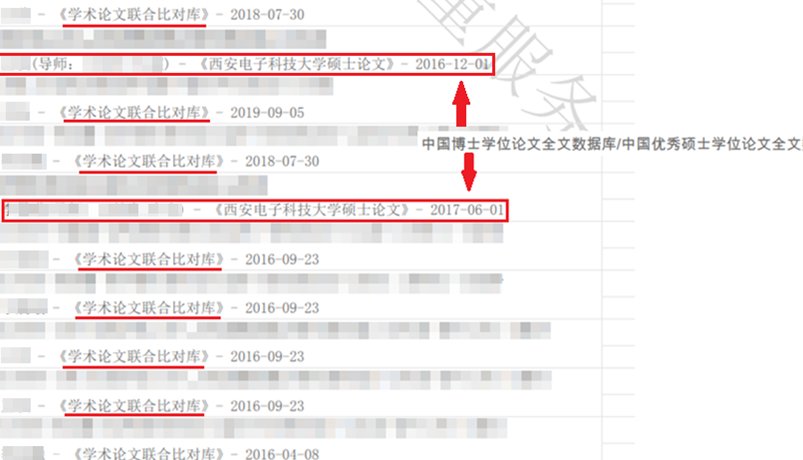

最让人头疼的就是专属数据库的存在。知网的 “学术论文联合比对库” 和 “大学生论文联合比对库” 是出了名的严格,很多同学不知道,自己参考的上届学长的优秀毕业论文,早就被收录在里面了。你辛辛苦苦改了半天,以为能躲过查重,结果在学校的知网系统里还是被判为重复,就是因为这个原因。

互联网资源的收录差异也特别坑人。有些同学喜欢从知乎、小红书上抄观点,自己用 paperpass 查重时发现重复率很低,就以为没事了。殊不知学校用的知网对这些平台的内容收录越来越全,特别是 2023 年之后,知网和多家社交平台达成合作,大量 UGC 内容被纳入数据库。你抄的那些 “小众观点”,可能早就被知网盯上了。

外文数据库的覆盖范围更是重灾区。写英文摘要或者引用外文文献时,这个问题特别明显。维普对日文、韩文文献的收录比较全,万方则更擅长收录英文文献,而知网在德文、法文文献方面更有优势。如果你参考的是一篇德文文献,用万方查重可能没事,到了知网就可能因为被收录而标红。

还有个细节是会议论文和学位论文的区分。有些系统只收录博士和硕士论文,对本科毕业论文不屑一顾;有些则专门盯着核心期刊的增刊、特刊内容。你参考的那篇国际会议论文,可能在 A 系统里查不到,到了学校用的 B 系统里却被完整收录,这种差异防不胜防。

🎯 针对性降重第一步:先摸透学校用的系统底细

想降重,先得搞清楚学校的 “裁判标准”。直接问辅导员或者教务处,他们一般会告诉你学校用的是知网、万方还是维普。要是他们含糊其辞,就去问上届的学长学姐,他们手里肯定有查重报告,一看报告抬头就知道了。

知道了系统名称,就得深挖这个系统的数据库特点。知网的话,重点关注 “大学生论文联合比对库” 和 “学术期刊网络出版总库”;万方要留意 “中国学位论文全文数据库” 和 “中国学术会议论文数据库”;维普则得盯着 “中文科技期刊数据库” 和 “外文科技期刊数据库”。这些信息在官网都能查到,花半小时研究一下,能少走很多弯路。

还要搞清楚学校的查重版本。知网有本科 PMLC 版、硕博 VIP 版、期刊 AMLC 版,不同版本的数据库范围不一样。本科用 PMLC 版,比硕博版多了 “大学生论文联合比对库”;而期刊版则没有学位论文库。要是你搞错了版本,就算用的是知网,查出来的结果也和学校的大相径庭。

最后别忘了看系统的更新时间。每个系统的数据库更新频率都不一样,知网是每月更新一次,万方是每两周,维普则是每周。你可以在官网查到最近一次更新的日期,尽量在更新之后再进行自查,这样结果会更接近学校的最终检测。

✍️ 利用数据库差异降重:实战技巧全在这里

对付知网的 “大学生论文联合比对库” 有个妙招。既然里面全是往届毕业论文,那你在写绪论和文献综述时,就别盯着本校的优秀毕业论文看了。换成近三年的核心期刊文献,知网对这些内容的收录虽然全,但因为是公开资源,大家都在用,反而更容易通过改写规避重复。实在要参考学长的论文,就把他的观点拆成几个部分,用自己的话重新组织,同时加入最新的案例数据,这样既能保留精华,又能避开数据库的雷区。

针对万方的期刊库,可以多引用会议论文和外文文献。万方的会议论文库更新比较慢,很多 2022 年之后的国际会议论文还没被收录。你从 IEEE、Springer 上找几篇相关的外文文献,翻译成中文后用在论文里,万方查重时很难检测出来。不过要注意,翻译的时候别用机器直译,自己调整一下语序和用词,不然可能会被判定为 “过度引用”。

维普的数据库更新快,那就反其道而行之,用旧一点但权威的文献。比如引用 2015 年之前的经典著作,这些内容虽然被收录,但因为时间久远,维普的算法会适当降低重复率权重。当然不是让你全用旧文献,而是新旧结合,在保证论文时效性的同时,减少和最新数据库的重复。

还有个通用技巧是打乱段落结构。不同系统对段落的比对逻辑不一样,有的是按顺序比对,有的是打乱顺序也能识别。你可以把原来的 “总 - 分 - 总” 结构改成 “分 - 总 - 分”,或者把几个短句合并成一个长句,再拆分长句为几个短句。这种结构上的调整,能有效降低在不同系统里的重复率。

📝 自查时如何模拟学校的查重结果?这几步不能少

选对查重系统是关键。如果学校用知网,你至少得用一次知网 PMLC 版自查,别心疼那几百块钱。要是觉得贵,先用万方或者维普初查,修改到重复率低于学校要求 5% 之后,再用知网查一次。这样既能节省成本,又能保证结果的准确性。

自查时间要卡准。最好在学校查重截止前一周进行,这时候数据库的更新情况和学校查重时最接近。别太早查,不然中间数据库更新新增的内容可能让你功亏一篑;也别太晚查,万一重复率太高,没时间修改就麻烦了。

提交格式要和学校要求一致。很多同学自查时用 Word 格式,提交学校时却转成 PDF,结果因为格式问题导致重复率差异。PDF 里的图片、公式可能会被识别为文本,而 Word 里的则不会。按学校要求的格式来,连页眉页脚、参考文献格式都要一模一样,这样查出来的结果才靠谱。

多找几个系统交叉验证。用知网查一次,再用万方查一次,对比两份报告里标红的部分。如果某个段落在两个系统里都标红了,那肯定是需要重点修改的;要是只在一个系统里标红,就可以根据学校用的系统来决定是否修改。这种交叉验证的方法,能帮你精准定位重复内容。

⚠️ 这些降重误区千万别踩,很多人都栽过

最傻的就是替换同义词和打乱语序。现在的查重系统早就不是以前的水平了,你把 “提高效率” 改成 “提升效能”,把 “首先、其次、最后” 改成 “第一、第二、第三”,根本没用。反而会因为语句不通顺,影响论文质量。还不如直接重写,用自己的话把观点表达出来,既安全又保险。

大量删除标红内容也是个坑。有些同学看到大片标红就慌了,直接删掉一大段,结果论文字数不够,逻辑也断了。其实标红不一定是重复,可能只是引用格式不对。先检查引用是否规范,把该标的脚注加上,很多标红就会消失。实在要删,也要补充新的内容,保证论文的完整性。

过度依赖免费查重软件更是大忌。那些宣称 “和知网结果一致” 的免费工具,数据库根本没法比。我见过有同学用免费软件查出来重复率 8%,学校知网查出来 35%,直接延毕。免费工具只能用来初稿筛查,千万别当真。

参考文献随便标也不行。有些同学不管三七二十一,把所有标红的地方都标为参考文献,以为能蒙混过关。其实查重系统会比对参考文献列表,如果标引的文献和内容对不上,反而会被判定为学术不端。参考文献要如实标注,并且格式要规范。

💡 终极降重思路:从写作源头避免重复

一开始就建立自己的素材库。看文献的时候,别直接复制粘贴,而是用自己的话记笔记。比如看到一个观点,先写下核心意思,再加上自己的理解和案例,这样用到论文里时,根本不用担心重复。素材库可以按主题分类,方便后面查找使用。

写作时多用原创案例和数据。学校的查重系统对公开数据的收录很全,但对企业内部数据、实地调研数据收录很少。你要是能做个小调研,用自己收集的数据来论证观点,不仅重复率低,还能体现论文的研究价值。比如写市场分析,别用统计局的公开数据,去查某个企业的年报,里面的数据既新又独特。

合理划分章节结构也很重要。很多同学写论文喜欢模仿别人的框架,第一章绪论,第二章理论基础,第三章现状分析…… 这样很容易和往届论文撞车。你可以根据自己的研究内容调整结构,比如在现状分析里加入一个 “案例对比” 小节,或者把理论基础拆成 “核心概念界定” 和 “相关理论综述” 两部分。结构上的创新,能从根本上降低重复率。

早点写完早点修改。别拖到最后一周才动笔,那时候只能抄抄抄,想不重复都难。给自己留出至少两周的修改时间,每天改一部分,逐字逐句打磨。改完放两天再看,你会发现很多之前没注意到的重复和不通顺的地方。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】