现在用 AI 写东西的人越来越多,但真正能把 AI 用明白的没几个。多数人卡在了 prompt 这一步 —— 明明想写篇爆款文,结果 AI 返回的内容要么干巴巴像说明书,要么跑题跑到十万八千里。不是 AI 不行,是你给的指令根本没说到点子上。今天就拆解几个最容易踩的坑,看完至少能让你的 AI 写作效率翻倍。

🚨 误区一:把 prompt 写成 "一句话标题",还怪 AI 不会联想

"写一篇关于夏季减肥的文章"

"分析下今年电商行业趋势"

是不是觉得这种 prompt 很正常?但在 AI 眼里,这就像你跟厨师说 "做个好吃的"—— 他哪知道你想吃川菜还是日料,要辣的还是甜的?

上次帮一个美妆号主改 prompt,她原来的指令是 "写篇口红推荐",AI 返回的内容从几十块的平价货到几千块的贵妇牌堆了一堆,毫无重点。我让她加上 "针对黄皮素颜党,预算 300 以内,强调显白不挑唇色",第二次生成的内容直接锁定了 5 个精准色号,还附带了试色场景描述。

核心问题:AI 本质是 "指令执行器",不是 "猜谜大师"。你给的信息越模糊,它越容易往安全但平庸的方向写。

改法参考:把标题式 prompt 扩展成 "目标 + 细节 + 限制" 三段式。比如 "帮美妆新手写一篇眼线笔选购指南(目标),要包含防水测试、笔尖粗细对比、新手常见晕妆问题解决(细节),避免使用专业术语,用闺蜜聊天的语气(限制)"。

🧐 误区二:不告诉 AI"你是谁",导致内容风格分裂

见过最离谱的案例是个律师朋友,让 AI 写一篇普法文章,结果生成的内容一半像学术论文,一半像段子手吐槽。问他 prompt 怎么写的,就四个字 "写民法典解读"。

这就好比你让演员拍戏,却不告诉他演的是喜剧还是悲剧。AI 默认的 "安全风格" 是中性客观,但你要是公众号小编,需要的是活泼跳脱;你要是企业官网,需要的是严谨权威。不把 "身份" 说清楚,内容肯定拧巴。

实测有效的做法:在 prompt 里加上 "你现在是 XX 领域的 XX 角色"。比如 "你是有 5 年经验的职场博主,用吐槽老板的语气写一篇加班文化的文章","你是三甲医院儿科医生,给焦虑的新手妈妈解释退烧药的正确用法"。

关键提醒:风格描述要具体到 "可感知"。别说 "写得生动点",要说 "每段加一个网络热梗";别说 "专业点",要说 "引用 3 个最新行业报告数据"。

📌 误区三:不给框架就想要成稿,逻辑混乱是必然

有个做教育的客户,让 AI 写 "幼小衔接家长该做什么",得到的内容东一榔头西一棒子,先说拼音学习,突然跳到作息调整,最后又扯到亲子沟通。他以为是 AI 逻辑差,其实是自己没给 "路线图"。

就像盖房子不画图纸,工人只能想到哪盖到哪。AI 生成内容的逻辑能力,90% 取决于你给的框架是否清晰。尤其是长文,比如万字干货指南、多章节课程脚本,没有框架约束,必然跑偏。

高效框架模板:

- 总分总结构:先列 3 个核心观点,比如 "幼小衔接要做好这三件事:习惯培养 / 知识储备 / 心理建设"

- 问题解决结构:"先分析家长最焦虑的 3 个问题(入学适应慢 / 学习跟不上 / 社交受挫),再分别给解决方案"

- 故事线结构:"用一个妈妈的真实经历串联:暑假准备→开学第一周→期中适应,每个阶段讲 1 个关键做法"

试过把框架拆成小标题给到 AI,生成速度至少快 40%,而且几乎不用大改逻辑。

📊 误区四:数据全靠 AI 瞎编,权威感瞬间崩塌

"据统计,80% 的人都不知道这个技巧"

"研究表明,每天喝 8 杯水能延长寿命"

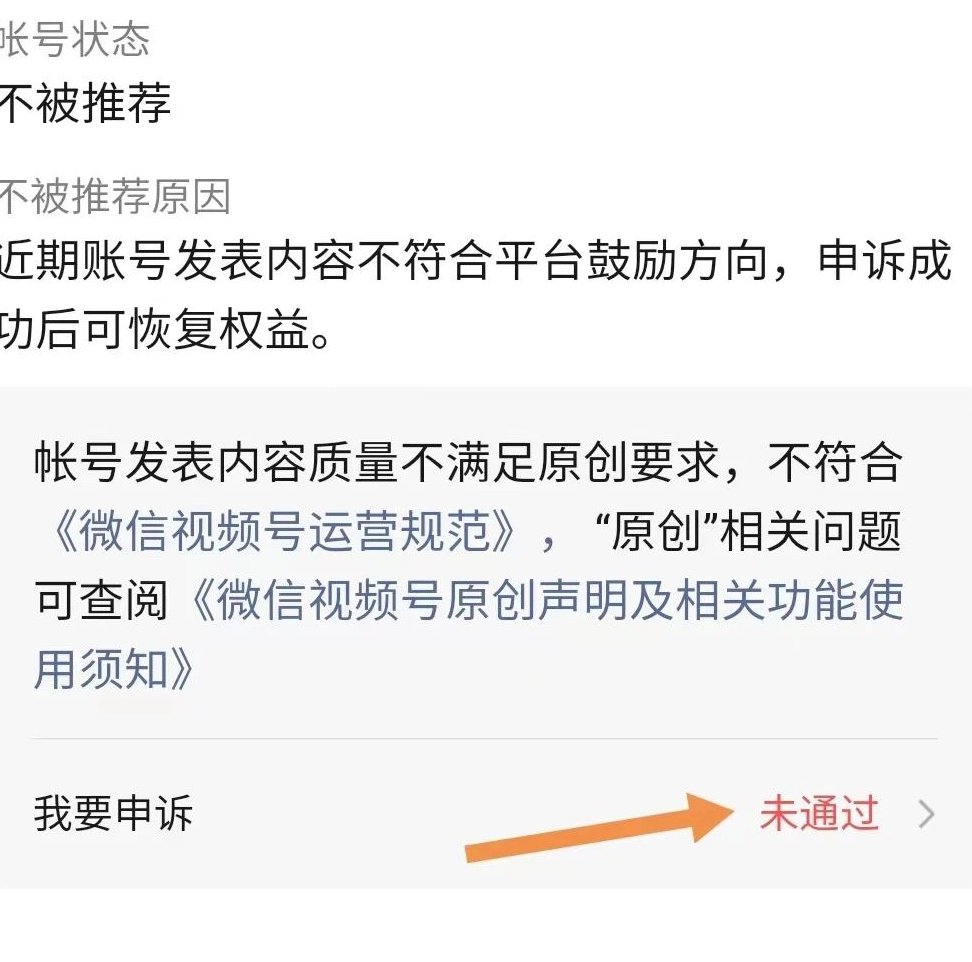

这种看起来很唬人的数据,AI 写起来得心应手,但你敢信吗?前阵子有个健康号因为用了 AI 编的 "临床数据",被读者举报到封号,就是吃了这个亏。

AI 的知识截止到 2023 年 10 月,而且对最新数据的准确性没概念。你让它写 2024 年的行业报告,它可能把 2021 年的数据改个年份就给你。更要命的是,它会编造 "某权威机构研究显示" 这种假来源,一眼看去特专业,实则埋了个雷。

正确做法:

- 关键数据自己提供,比如 "引用 2024 年 CNNIC 发布的第 55 次互联网报告,其中提到我国短视频用户规模达 11.7 亿"

- 让 AI 标注需要补充数据的位置:"在分析直播带货趋势时,这里需要插入 2024 年 Q1 的 GMV 数据,请用【】标记"

- 涉及专业领域必须加限定:"以下内容基于公开资料整理,具体用药请遵医嘱"

别指望 AI 帮你做事实核查,这一步省了,后面可能要花十倍精力道歉。

🔄 误区五:一次生成就定稿,错过 90% 的优化空间

见过太多人把 prompt 扔给 AI,生成后扫一眼就说 "不行,这 AI 真垃圾"。其实 AI 更像个实习生,第一次交的初稿大概率需要打磨。厉害的人都是用 "多轮对话" 调教出精品。

举个例子,我让 AI 写一篇 "咖啡新手入门" 的文章,第一轮生成的内容太基础,只讲了拿铁和美式的区别。我接着说 "补充 3 种适合夏天的冷萃做法,要包含具体比例和器具选择",第二轮就详细了很多。再追加 "加一段新手常犯的 3 个冲煮错误,用讲故事的方式说",最后出来的内容直接能用。

多轮优化技巧:

- 针对不满意的段落单独提修改要求,比如 "把第三段的案例换成 2024 年的新例子"

- 用对比法倒逼 AI 进步:"刚才写的职场沟通技巧太理论,能不能像说脱口秀一样,带点自嘲的幽默感"

记住,AI 的输出质量和你的追问能力成正比。你问得越具体,它进步得越快。

🎯 误区六:把 AI 当 "内容机器",忽略人类独特视角

最可惜的是那种完全依赖 AI,自己不做任何思考的人。他们以为把行业热词塞进 prompt,就能生成爆款,结果写出来的东西跟别人千篇一律。

AI 擅长处理信息,但缺乏真正的洞察。比如写 "中年危机",AI 能列举一堆症状,但只有你能写出 "凌晨三点看着孩子作业本发呆时的窒息感" 这种带个人温度的细节。这些东西才是读者真正能记住的。

平衡之道:

- 用 AI 做 "资料整理员":让它收集行业报告、整理案例数据,节省时间

- 自己做 "灵魂注入者":在 AI 初稿基础上,加入个人经历、独特观点、情绪化表达

- 最后用 AI 做 "校对员":检查逻辑漏洞、优化标题、调整段落节奏

现在平台算法越来越喜欢 "人味儿" 浓的内容,纯 AI 生成的东西很容易被判定为低质内容。与其让 AI 替你写,不如让它当你的 "高效助手"。

写了这么多,其实核心就一个:用好 AI 的关键不是学多少 prompt 技巧,而是明白 AI 和人的分工。AI 擅长处理规则内的事情,人负责提供创意、情感和独特视角。

下次再用 AI 写东西,先问自己三个问题:我到底想表达什么?读者真正需要什么?哪些内容只有我能写出来?想清楚这三个问题,再去打磨 prompt,效率和质量都会天差地别。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】