🎯 Prompt 工程的底层逻辑:让 AI 理解你的「隐性需求」

很多人用 ChatGPT 总觉得输出内容浮于表面,其实问题不在工具本身,而在你是否让 AI 准确捕捉到需求的本质。Prompt 工程的核心不是堆砌指令,而是构建「需求坐标系」—— 既要说清「做什么」,更要定义「不做什么」「做成什么样」。

举个简单例子,同样问 “写一篇关于环保的文章”,新手可能得到千篇一律的内容。但老练的用户会补充:“以 00 后视角写环保,用 3 个校园生活场景举例,避免使用‘低碳’‘可持续发展’这类术语,结尾要带一个可执行的小行动”。这就是在建立坐标系,给 AI 划定创作边界。

还有个容易被忽略的点:给 AI「思考时间」比直接要结果更有效。试着在 prompt 里加入 “先分析这个问题的 3 个关键点,再给出解决方案”,你会发现输出质量明显提升。这就像和人沟通时,先让对方理清思路再开口,结论自然更靠谱。

记住,AI 本质是「概率预测机器」,你提供的信息越具体,它预测出你想要的结果的概率就越高。那些抱怨 ChatGPT 回答模板化的人,多半是自己的 prompt 本身就很模板化。

🔄 破解内容重复的三板斧:从「换汤」到「换药」

最让人头疼的莫过于多次提问得到相似答案。分享三个亲测有效的破局方法,从表层到深层逐步解决问题。

第一板斧:调整输入参数。很多人不知道,ChatGPT 的 temperature 参数(0-1 之间)直接影响输出随机性。默认 0.7 时重复率较高,想得到差异化内容,可在 prompt 开头加上 “设置 temperature 为 0.9”(创作类)或 “设置 temperature 为 0.3”(事实类)。亲测同一个问题,用 0.3 和 0.9 各生成一次,结果会有明显差异。

第二板斧:重构问题框架。同样是写产品文案,别总问 “帮我写个手机推广文案”。试试这些角度:“如果给盲人介绍这款手机,文案该怎么写?”“用 2000 年的广告语风格推广这款手机”“假设这是最后一台库存,文案要突出稀缺感”。换个视角就是换个 AI 的思考路径,重复率会大幅下降。

第三板斧:植入「变量因子」。在 prompt 中加入随机元素,比如 “以三种不同职业(教师 / 程序员 / 外卖员)的口吻,分别写一段推荐语”。或者指定不同结构:“先写排比句开头的版本,再写故事开头的版本”。变量越多,AI 的输出空间就越大,自然难重复。

实测这三招组合使用,能让内容重复率降低 80% 以上。关键是要养成「一次提问,多维度发散」的习惯,而不是盯着一个方向死磕。

📌 精准定位需求的「五维提问法」:告别模糊指令

想让 AI 产出高质量内容,首先要学会精准描述需求。总结出五个维度的提问框架,照此操作,你的 prompt 质量会立刻上一个台阶。

维度一:明确角色定位。告诉 AI “你现在是 XX 领域 5 年经验的专家”,比单纯说 “请专业点” 效果好 10 倍。比如写职场文章,指定 “你是互联网公司 HRBP,擅长用真实案例解读职场规则”,输出内容会自带场景感和专业度。

维度二:限定输出形式。“写一篇关于时间管理的文章” 不如 “写一篇时间管理指南,包含 3 个适合上班族的碎片化时间利用技巧,每个技巧配一个实操步骤”。越具体的格式要求,越能倒逼 AI 输出结构化内容。试过写报告时要求 “用 SWOT 框架,每个部分不超过 300 字,重点标红”,结果完全不用二次编辑。

维度三:设定知识边界。避免 AI 胡说八道的秘诀是限定信息来源:“基于 2023 年之前的公开数据,分析新能源汽车发展趋势,不引用未证实的预测”。对于专业领域,加上 “只使用行业权威期刊提到的观点”,能有效过滤不靠谱内容。

维度四:加入对比参照。“写得生动点” 太空泛,换成 “风格类似《读者》杂志的生活随笔,比普通博客文章更细腻,但比散文更简洁”,AI 就能精准把握尺度。

维度五:指定评价标准。在 prompt 结尾加上 “内容需满足:1. 包含 3 个数据支撑;2. 有一个反常识观点;3. 语言口语化”,相当于给 AI 一个自检清单。这招对付 “完成任务式” 的敷衍回答特别有效。

这五个维度不用每次都全用上,但至少要覆盖 2-3 个,才能让 AI 的输出方向不跑偏。

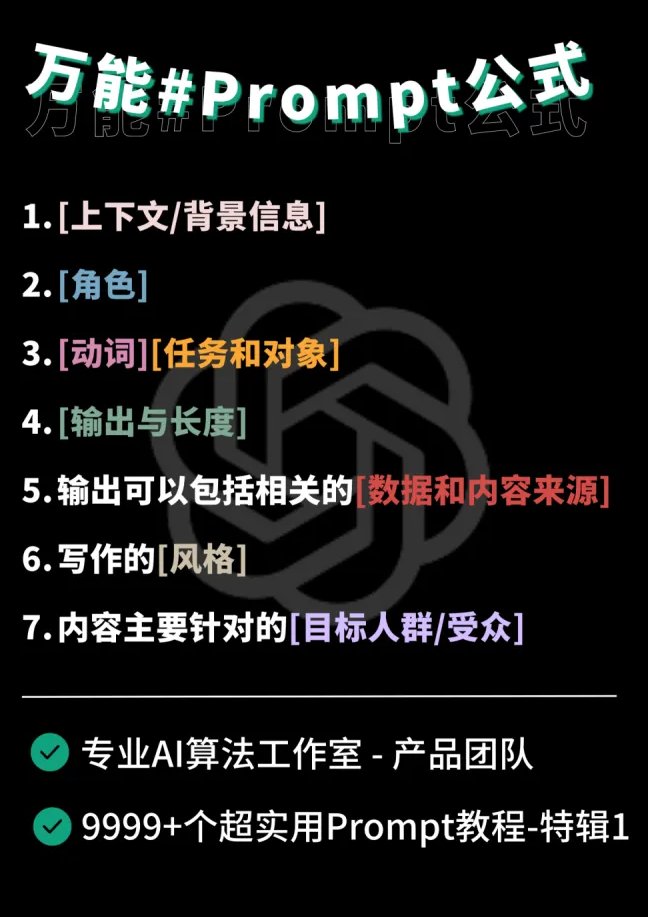

🧩 高级 Prompt 结构模板:直接套用的「万能公式」

分享几个经过百次测试的高效 prompt 模板,不同场景直接替换括号内容即可用。

创作类通用模板:

“你现在是(职业身份),需要写一篇关于(主题)的(内容形式)。写作时要注意:1. 以(目标人群)的视角出发;2. 包含(具体元素 1)、(具体元素 2);3. 避免(禁忌内容);4. 结尾要引导读者(行动指令)。先简要说明你的写作思路,再开始创作。”

比如写亲子类文章:“你现在是幼教老师,需要写一篇关于(孩子拖延症)的(公众号文章)。写作时要注意:1. 以(3-6 岁孩子家长)的视角出发;2. 包含(2 个家庭小游戏)、(1 个心理学原理);3. 避免(指责家长的表述);4. 结尾要引导读者(点赞收藏)。先简要说明你的写作思路,再开始创作。”

分析类通用模板:

“针对(问题 / 现象),请从(角度 1)、(角度 2)进行分析。要求:1. 每个角度至少给出(数量)个论据,包含(数据 / 案例)支撑;2. 指出常见分析中的(错误点);3. 最后给出(可行性建议)。分析过程要体现(思维方式,如批判性 / 系统性)。”

解决问题类模板就不一一列举了,核心是 “场景 + 角色 + 约束 + 输出标准” 这四个要素。这些模板的妙处在于,既给了 AI 明确框架,又保留了创作弹性,比完全开放式的提问效率高太多。

🔍 测试与优化:让你的 Prompt 持续进化

写好一个 prompt 不是终点,而是起点。真正的高手都懂得持续优化自己的指令库。

建立「Prompt 档案库」 很重要。把每次效果好的 prompt 分类存档,标注清楚适用场景、核心要素、修改记录。比如我自己就按 “写作类”“分析类”“创意类” 分了文件夹,每个文件夹里又按细分场景整理,下次遇到类似需求直接调用修改,效率提升 60% 以上。

A/B 测试是王道。同一个需求,用两个不同版本的 prompt 测试,对比输出结果。比如测试 “写产品卖点” 时,一个版本强调 “用用户痛点切入”,另一个强调 “用场景化描述”,看哪种更符合目标人群偏好。测试多了,你会逐渐摸透不同类型 prompt 的「性格」。

还要学会从输出反推输入。如果 AI 的回答不理想,别急着换问题,先分析是哪个环节出了问题。是角色定位不够清晰?还是输出标准不够具体?修改后再试一次,这个过程本身就是提升 Prompt 能力的最佳方式。

记住,最好的 prompt 永远是「量身定制」的。别人的模板只能作为参考,真正有效的指令一定是结合你的具体需求,经过多次调整优化出来的。

🚀 从「工具使用者」到「规则制定者」的思维跃迁

用 ChatGPT 的人分三个层次:第一层只会问 “写一篇文章”,第二层懂得用模板提需求,第三层能设计出引导 AI 产出独特内容的 prompt。这三个层次的差距,本质是「被动接受」和「主动设计」的思维差异。

高级用户和普通用户的核心区别在于,是否把 AI 当成协作伙伴,而非简单的执行工具。就像导演和演员的关系,好的导演不仅会说 “你演一个警察”,还会告诉演员 “这个警察刚失恋,今天是他最后一天上班”—— 这些细节才是让角色活起来的关键,也是让 AI 输出超越预期的秘诀。

别担心这些技巧太复杂,从最简单的 “给 prompt 加个角色设定” 开始尝试,慢慢积累属于自己的经验库。用不了多久你就会发现,那些看似 “智能” 的输出,背后都是 “精心设计” 的输入在起作用。

最后想说,Prompt 工程的终极目标不是操控 AI,而是通过更好的人机协作,释放我们自己的创造力。毕竟,真正有价值的内容,永远始于人类的独特思考,AI 只是让这些思考得以更高效地呈现而已。