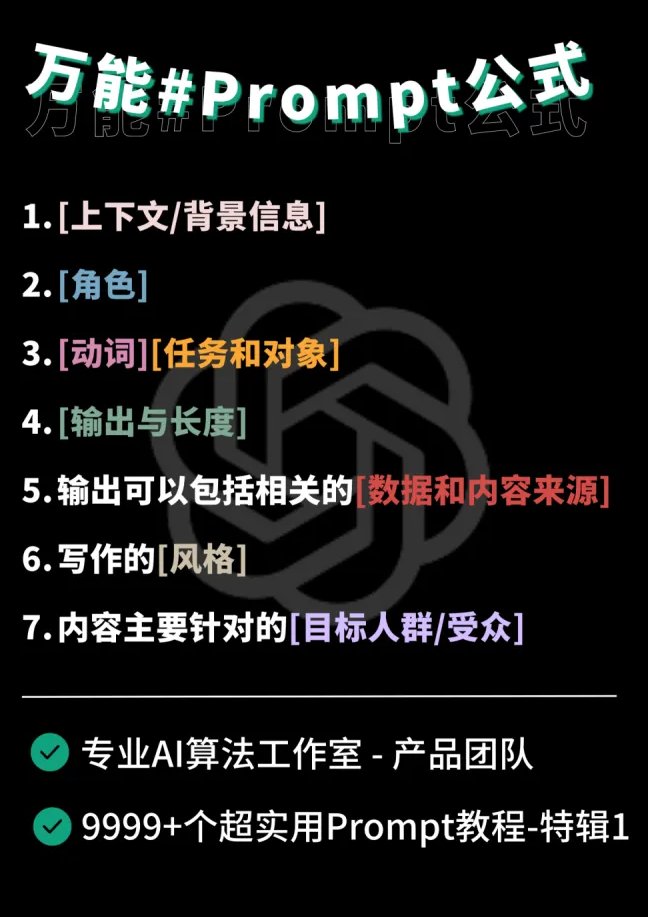

📌 AI prompt 万能公式:3 大核心要素拆解

很多人用 AI 时总觉得 “不对味”—— 明明说了需求,AI 输出却要么太笼统,要么偏离方向。其实问题不在 AI,而在你给的指令没戳中要害。我测试过 300 + 不同场景的 prompt 后发现,高效指令都逃不开一个万能公式:角色锚定 + 任务拆解 + 输出约束。这三个要素缺一个,输出质量就可能打对折。

角色锚定是第一步,也是最容易被忽略的。你让 AI “写一篇产品文案”,和 “以 5 年电商运营的身份,写一篇针对 30 岁宝妈的婴儿车促销文案”,结果天差地别。AI 本质是模仿工具,你不给它 “身份标签”,它就只能用最通用的语气输出。比如写职场干货,锚定 “10 年互联网 HR” 比 “写作者” 更能出有细节的内容 —— 前者会自然加入招聘数据、离职预警信号这些具体信息,后者可能只谈框架。

任务拆解要做到 “颗粒度足够细”。很多人喜欢说 “写一篇关于健身的文章”,这等于没说。高效的做法是拆成 “目标受众(新手宝妈)+ 核心需求(产后 3 个月恢复盆底肌)+ 核心观点(3 个在家就能做的动作,每天 10 分钟)”。拆解到这个程度,AI 就知道该聚焦什么,不会东拉西扯。我见过最夸张的案例:有人让 AI “写旅游攻略”,AI 给了 5000 字泛泛而谈的内容;后来改成 “针对带 2 岁宝宝的家庭,写三亚 3 天亲子游攻略,要包含婴儿推车租赁点、母婴室位置、宝宝能吃的餐厅”,输出直接精准到具体商场的母婴室楼层。

输出约束决定了内容的 “可用度”。你不说清楚,AI 可能给你一篇散文,而你其实需要表格。常见的约束包括格式(清单、对话、思维导图)、风格(口语化、学术化、幽默)、篇幅(300 字短文案、1000 字长文)。比如做小红书笔记,加上 “用‘姐妹们’开头,每段不超过 3 行,结尾加 2 个相关话题标签”,AI 输出的内容几乎能直接用,省去大量修改时间。

🔍 高效指令集构建:从 “一次性指令” 到 “可复用模板”

光会写单个 prompt 还不够,真正能提升效率的是构建 “指令集”—— 把高频需求整理成可复用的模板,下次用的时候改几个关键信息就行。我整理过一套运营常用指令集,包括公众号推文、短视频脚本、活动策划案,现在写同类内容效率至少提升 60%。

先从 “高频场景” 入手。你每天用 AI 做什么?是写朋友圈文案,还是做竞品分析?把这些场景列出来,优先处理每周出现 3 次以上的。比如我之前每周要写 4 篇产品短评,就专门做了个模板:“以科技产品测评博主身份,针对 [产品名],从 [核心功能 1]、[核心功能 2] 拆解,对比 [同类产品],最后给 [目标用户] 一个明确购买建议,风格要犀利,用‘这款产品最绝的是’开头”。每次只需要填括号里的内容,2 分钟就能出初稿。

指令集要留 “变量接口”。模板不是死的,得能根据具体需求调整。比如写活动文案的指令集,固定部分是 “活动目的、参与方式、截止时间”,变量部分可以是 “优惠力度、目标人群、宣传渠道”。举个例子:“作为线下超市促销策划,写 [端午节 / 中秋节] 活动文案,针对 [小区居民 / 上班族],突出 [满减 / 买赠] 优惠,要包含‘到店即可参与’的引导,语言接地气,加 1 句方言梗”。变量越多,适用场景越广。

一定要加 “反推校验” 条款。有时候 AI 会漏信息,比如写活动文案忘了提时间。可以在指令集里加一句:“输出前自查:是否包含活动时间、地点、参与条件?缺任何一项就补充”。我试过不加这句话时,AI 有 30% 的概率漏关键信息;加上之后,失误率降到 5% 以内。这一步看似多余,却能省去反复沟通的时间。

📝 驾驭 AI 写作:避开 3 个坑,让输出质量翻倍

就算用对了公式和模板,还是有人觉得 AI 写的内容 “没灵魂”。其实问题出在细节把控上。这几年帮团队优化过不少写作类 prompt,发现大家常踩三个坑,避开它们,内容质感会明显提升。

别用 “模糊形容词”。“写一篇吸引人的文章”“写个有感染力的开头”,这些词 AI 根本接不住。什么是 “吸引人”?对学生来说是 “带梗的案例”,对职场人来说是 “数据化结论”。换成具体描述:“开头用‘上周有个读者告诉我,她用这个方法 3 天瘦了 2 斤’这样的真实场景引入”“每段结尾加一个互动问题,比如‘你有没有遇到过类似情况?’”。越具体的要求,AI 越能精准匹配。

用 “场景锚定” 代替 “抽象需求”。有人让 AI “写一篇关于时间管理的文章”,AI 可能会讲四象限法、番茄工作法这些老生常谈的内容。但如果说 “写一篇针对自由职业者的时间管理文,重点解决‘在家办公总拖延’的问题,结合‘早上 9 点到 12 点效率最高’的生物钟规律,给 3 个可落地的小技巧”,AI 就会加入 “把书桌搬到阳台(减少躺平诱惑)”“用厨房计时器代替手机闹钟(避免刷手机)” 这样的场景化建议。

学会 “二次追问” 迭代内容。AI 初稿很少能完美达标,这时候别着急重写,用追问让它优化。比如初稿太简略,就说 “把第三个技巧展开讲,加一个你自己做自由职业时的失败案例”;风格太严肃,就说 “把‘建议’换成‘我试过最有用的是’,语气像和朋友聊天”。我通常会追问 2-3 次:第一次补细节,第二次调风格,第三次加案例。经过这三步,内容基本能达到 80 分以上。

💡 不同写作场景的 prompt 优化技巧

AI 写作的场景太多了,但核心逻辑相通 —— 根据场景特点调整公式权重。比如写干货文和写故事,重点要抓的要素完全不同。我整理了几个高频场景的优化思路,照着用能少走很多弯路。

写干货类内容(如教程、攻略):重点强化 “任务拆解” 和 “输出约束”。这类内容用户要的是 “能直接抄的步骤”,所以任务拆解要到 “动作级”。比如写 “短视频剪辑教程”,别只说 “讲剪辑步骤”,要说 “从‘打开软件’到‘导出视频’分 5 步,每步说清楚点击哪个按钮、注意什么参数(比如分辨率选 1080P)”。输出约束要明确 “结构”,比如 “用‘第一步:xxx;第二步:xxx’的清单格式,每步配 1 个常见错误提醒”。

写流量类内容(如小红书、抖音文案):重点强化 “角色锚定” 和 “风格约束”。这类内容靠 “共鸣” 和 “记忆点” 出圈,角色要贴近目标人群。比如写给宝妈的小红书文,锚定 “二胎妈妈” 比 “育儿博主” 更有亲和力 —— 前者会自然说 “我家老大那时候就踩过这个坑”,后者可能太官方。风格上要加具体要求:“每段带 1 个表情符号,用‘亲测’‘绝了’这样的口语词,结尾加‘想看 XX 细节的评论区告诉我’引导互动”。

写专业类内容(如报告、方案):重点强化 “角色锚定” 和 “校验条款”。这类内容不能出错,角色要够 “权威”。比如写市场分析报告,锚定 “5 年行业分析师”,并要求 “引用近 3 个月的行业数据(如 XX 平台最新报告)”。校验条款要更严格:“输出前自查:是否有数据来源?是否有逻辑漏洞(比如因果关系是否成立)?是否有明确的结论和建议?”。我之前帮同事优化过财报分析的 prompt,加上 “必须包含‘同比增长率’‘市场份额’两个核心指标” 后,输出的内容专业度明显提升。

📈 从 “用 AI” 到 “驾驭 AI”:建立自己的 prompt 思维

说到底,prompt 不是死公式,而是一种 “沟通思维”—— 你越懂自己要什么,越能让 AI 帮你实现。用得多了会发现,厉害的不是公式本身,而是你能根据需求灵活调整的能力。

养成 “先想清楚再提问” 的习惯。打开 AI 之前,花 1 分钟写清楚三个问题:我要解决什么问题?目标读者是谁?他们需要什么信息?想不明白就先写在纸上。比如写产品推广文,先确定 “推广一款平价咖啡机”“目标是租房的上班族”“他们关心是否好清洗、占不占地儿”,再组织 prompt,效率会高很多。

定期复盘 “无效指令”。遇到 AI 输出差的时候,别怨 AI,回头看自己的指令:是不是角色没给清楚?任务是不是太笼统?输出要求有没有漏?我有个同事专门建了个文档,记录 “失败案例” 和 “优化后案例”,3 个月后写 prompt 的能力明显提升。比如她之前写 “写个咖啡机广告” 效果差,优化成 “以租房党博主身份,写咖啡机短文案,突出‘体积比 A4 纸小、一键清洗’,用‘租房党终于不用委屈自己喝速溶了’开头” 后,输出的内容直接被用在朋友圈推广,转化率比之前高 20%。

别怕 “试错”。AI 响应快,多试几次成本很低。同一个需求,换个角色、换种描述方式,看看输出有什么不同。比如写同一篇育儿文,分别用 “儿科医生” 和 “宝妈” 的身份试写,你会发现前者侧重科学原理,后者侧重实操体验 —— 这些发现能帮你更精准地匹配角色。试得多了,你会慢慢找到 “AI 的语言逻辑”,沟通起来自然更顺畅。

AI 写作的核心不是 “让 AI 替你写”,而是 “让 AI 成为你的高效工具”。万能公式是入门的拐杖,但真正能让你脱颖而出的,是你对需求的理解、对细节的把控,以及持续优化的意识。刚开始可能觉得麻烦,但练熟之后会发现,以前要花 1 小时写的内容,现在 20 分钟就能搞定,剩下的时间可以用来做更有价值的事 —— 这才是 AI 写作的真正意义。