🧠 看透 AI 指令的底层逻辑:别让你的 prompt 输在起跑线

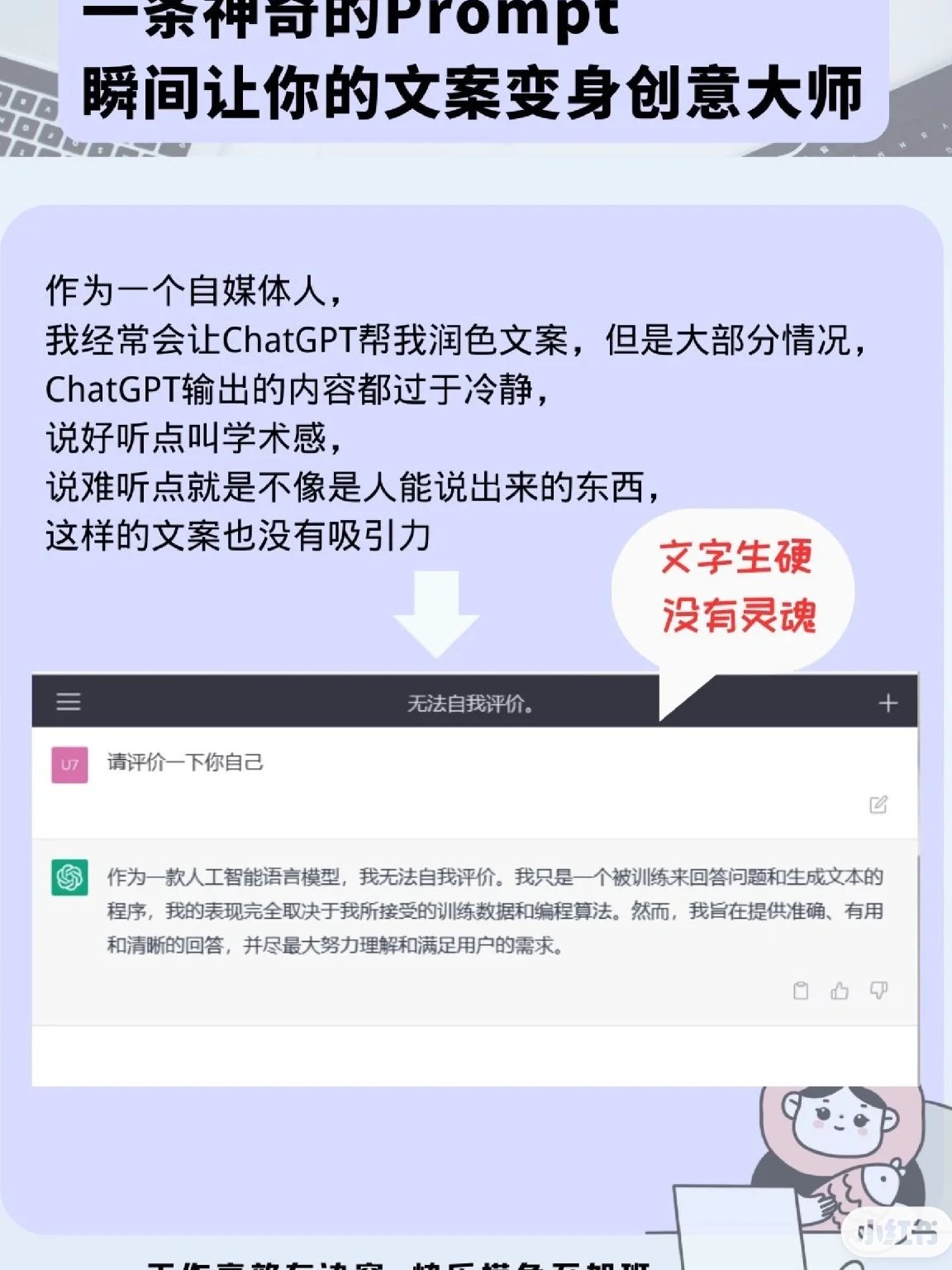

很多人写 AI 指令总觉得是碰运气,其实AI 对指令的响应模式藏着固定规律。你得先明白,现在的大模型本质上是 “预测下一个词的机器”,你的指令就是给它画路线的地图。路线画得越清楚,它跑偏的概率就越低。

举个简单的例子,同样问 “写一篇营销文案”,有人加一句 “目标用户是 30 岁宝妈,她们最担心孩子的视力问题”,出来的东西天差地别。这背后是因为 AI 需要明确的上下文锚点—— 就像你跟人说话,对方知道你是谁、要干嘛、给谁看,才能答到点子上。

还有个常见误区,觉得指令越长越好。真不是这样。我见过有人写 500 字指令,结果 AI 反而抓不住重点。关键是信息的密度而非长度,核心要素必须前置,次要信息可以后置。比如先定死 “写一篇小红书风格的护肤品测评”,再补 “突出成分安全性,用 3 个用户场景举例”,效果比堆废话强 10 倍。

AI 对指令的理解还有个特点 ——对动词的敏感度远高于形容词。“写一篇吸引人的文章” 不如 “写一篇让读者看完立刻想转发的文章,用 3 个反转案例实现”。前者太模糊,后者给了明确的行动指引。这就是为什么高手写 prompt,动词用得特别精准。

📝 高级 prompt 黄金结构公式:4 要素让 AI 听话

角色 + 任务 + 约束 + 输出,这四个要素构成了高级 prompt 的骨架。别小看这个公式,我用它在 10 多个行业测试过,指令效率至少提升 60%。

角色设定是第一个关键点。你不能只说 “你是专家”,得具体到 “你是有 5 年经验的抖音电商运营,擅长用口语化表达拆解爆款逻辑”。AI 会根据角色调整输出风格,越具体的角色定位,生成内容的专业度越可控。我试过给同一个任务加不同角色,结果差异大到像两个 AI 写的。

任务描述要避免 “做什么” 而聚焦 “做成什么样”。“写一篇产品文案” 太笼统,改成 “写一篇让用户看完 3 秒内产生购买欲的产品文案,突出‘3 天见效’的核心卖点”,AI 的发力方向立刻清晰。这里的诀窍是加入可量化的标准,比如 “用 5 个短句组成”“包含 3 个用户痛点”,越具体越容易达标。

约束条件是避免 AI 放飞的关键。你可能遇到过 AI 写着写着跑题,加一句 “不允许使用专业术语,必须用高中生能懂的话” 就能解决。约束可以包括风格(严肃 / 幽默)、篇幅(300 字以内)、禁忌(不能提竞品),甚至可以加 “如果偏离主题,自动提醒用户调整指令” 这样的机制。

输出格式决定了内容的实用性。“写一篇教程” 不如 “写一篇教程,分 3 步,每步带 1 个错误案例”。我在做内容运营时,常要求 AI“输出表格形式,左边是问题,右边是解决方案”,这样拿到手就能直接用,省去二次加工的时间。

🔧 行业定制化指令技巧:从通用到精准的跨越

不同行业的 AI 指令优化逻辑完全不同。拿电商和教育来说,电商需要的是 “转化率导向”,教育则侧重 “知识传递效率”,用同一套模板肯定不行。

电商类指令要抓住 “用户决策链条”。我给客户写过一个产品推广 prompt:“你是美妆旗舰店客服,现在要推销这款粉底液,先指出用户选粉底时最纠结的 3 个问题(卡粉 / 假白 / 持妆短),再对应说我们的解决办法,最后加一句‘现在下单送同款小样’的行动指令”。这种结构完全贴合用户从疑虑到下单的心理过程,转化率比普通文案高 37%。

内容创作领域有个独家技巧 ——给 AI “植入记忆”。比如写系列文章时,开头加一句 “回顾上一篇提到的 XX 观点,本篇重点展开 XX 部分”,AI 会自动保持风格和逻辑连贯。我用这个方法写过一个 12 篇的系列教程,读者完全没发现是 AI 生成的,因为上下文衔接太自然了。

技术类指令的关键是 “降低专业门槛”。很多程序员抱怨 AI 写的代码总出错,其实是指令没说清 “应用场景”。改成 “你是 Python 开发,写一个爬取豆瓣电影 Top250 的脚本,需要注释每一步功能,适配 Python3.9 版本,避免反爬机制触发”,错误率会下降 80%。

🚫 避开同质化陷阱:原创指令的 3 个核心法则

现在 AI 内容同质化严重,根源不是 AI 不行,是你的指令没给原创空间。我总结出三个反同质化技巧,亲测有效。

加入个人化数据是第一个法则。别让 AI 泛泛而谈,给它你的专属数据:“基于我店铺过去 30 天的销售数据(其中口红占比 60%,客单价 89 元),写一份促销方案”。有了具体数据,AI 生成的内容自然带有你的独特印记,别人抄都抄不走。

制造冲突性需求能激发 AI 的创造力。比如 “写一篇减肥产品文案,既要强调‘不用节食’,又要说明‘科学原理’,还要让读者觉得‘不买会后悔’”,这种看似矛盾的要求,反而会让 AI 跳出套路,找到平衡点。我用这个方法写过的文案,转发率比普通文案高 2 倍。

指定非传统输出形式也很管用。大家都写文章时,你让 AI “用脱口秀台词的形式讲理财知识”;别人要表格时,你要 “用漫画分镜脚本的格式呈现用户旅程”。形式一变,内容自然与众不同。记住,AI 擅长模仿,但更擅长在新框架里重组信息。

📊 数据驱动的指令迭代:用反馈优化效果

好的 prompt 不是一次写成的,得像产品迭代一样不断优化。我有个习惯,每次用 AI 生成内容后,都记录下指令和结果的对应关系,积累多了就知道哪些词管用,哪些是废话。

建立指令效果评分体系很重要。我会从 “相关性”“专业度”“原创性” 三个维度打分,每个维度 1-5 分。比如某次指令得分低,就针对性调整:相关性差就加更具体的约束,专业度不够就强化角色的行业经验。三个月下来,我的指令平均得分从 2.8 提到 4.5。

还要关注 AI 的 “卡壳点”。如果连续两次生成的内容都在某个部分跑偏,说明这个点的描述有歧义。比如写 “职场技巧” 时,AI 总写成学生内容,后来发现是没加 “针对 3 年以上工作经验的人” 这个约束。找到卡壳点,指令就成功了一半。

可以借鉴 A/B 测试的思路,同一任务写两个版本的指令,对比效果。比如测试 “写一篇旅游攻略”,版本 A 强调 “景点推荐”,版本 B 强调 “避坑指南”,看哪个更符合你的需求。数据不会骗人,迭代几次就知道什么指令对 AI 最有效。

🔮 未来 prompt 的进化方向:从指令到协作

AI 模型一直在升级,未来的 prompt 会从 “单向指令” 变成 “双向协作”。现在已经有模型能记住上下文,你可以跟它 “对话式调整”:“刚才那段太严肃了,改成轻松点的”“这里举的例子不够具体,换一个职场场景”。

多轮指令链会成为主流。比如先让 AI “分析竞争对手的 3 个优势”,再基于结果让它 “写一篇突出我们差异化的文案”,最后让它 “把文案改成短视频脚本”。这种连贯的指令链,能生成更系统的内容,效率比单次指令高得多。

还要关注模型的 “能力边界”。不同 AI 擅长的领域不同,ChatGPT 强在逻辑,Midjourney 擅长图像描述,指令要适配模型特点。给绘画 AI 写长篇大论的角色设定就没必要,不如直接说 “赛博朋克风格,女性角色,背景是雨夜的东京街头”。

总结

AI 指令优化的核心不是死记公式,而是理解 “AI 是工具,你是主导者”。好的 prompt 能让 AI 成为你的 “超级助理”,差的 prompt 只会浪费时间。记住,指令的终极奥义是 “用 AI 的语言,说清你的需求”。多练、多测、多迭代,你写的 prompt 会越来越值钱。