🚨 先搞懂 AI 内容被揪出来的 3 个核心原因

现在的检测工具早就不是只看关键词重复率了。那些号称能识别 AI 的系统,比如 GPTZero、Originality.ai,背后都有专门训练的模型。它们盯着的是人类写作不会有的「AI 特征」。

最明显的是句式工整到诡异。AI 写东西总喜欢用结构对称的长句,主语谓语宾语清清楚楚,连从句的位置都像用尺子量过。人类哪会这样?我们写东西经常半路改主意,一句话没说完就换个说法,甚至偶尔出现语法小瑕疵 —— 这些「不完美」恰恰成了证明真人写作的证据。

再就是逻辑链条太「顺」。AI 会严格按照「因为 A 所以 B 然后 C」的顺序推进,不会像人类那样突然插入一个联想,或者跳转到看似不相关的细节。比如写美食测评,人类可能从味道突然聊到小时候外婆做这道菜的回忆,AI 却只会乖乖地从食材讲到做法再到口感,这种线性思维很容易被盯上。

还有个容易被忽略的点是词汇密度异常。AI 会反复使用同一批「安全词」,比如描述感受时总用「令人惊叹」「非常出色」,而人类的词汇选择更随机,甚至会突然蹦出个生僻词或者网络热词。检测工具就是靠捕捉这种词汇分布的规律性来判断是不是 AI 写的。

📝 写 prompt 时必须避开的 5 个致命陷阱

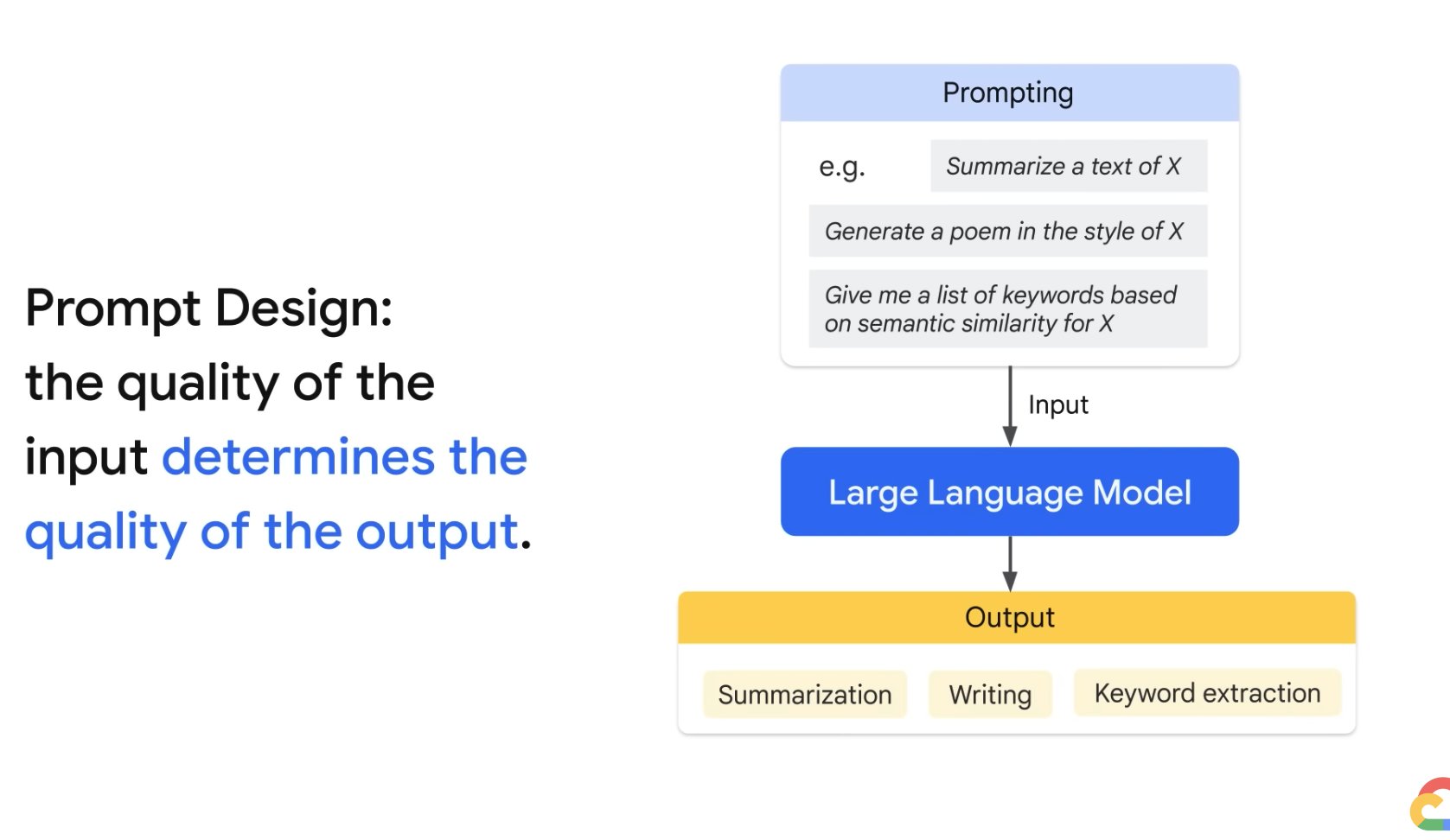

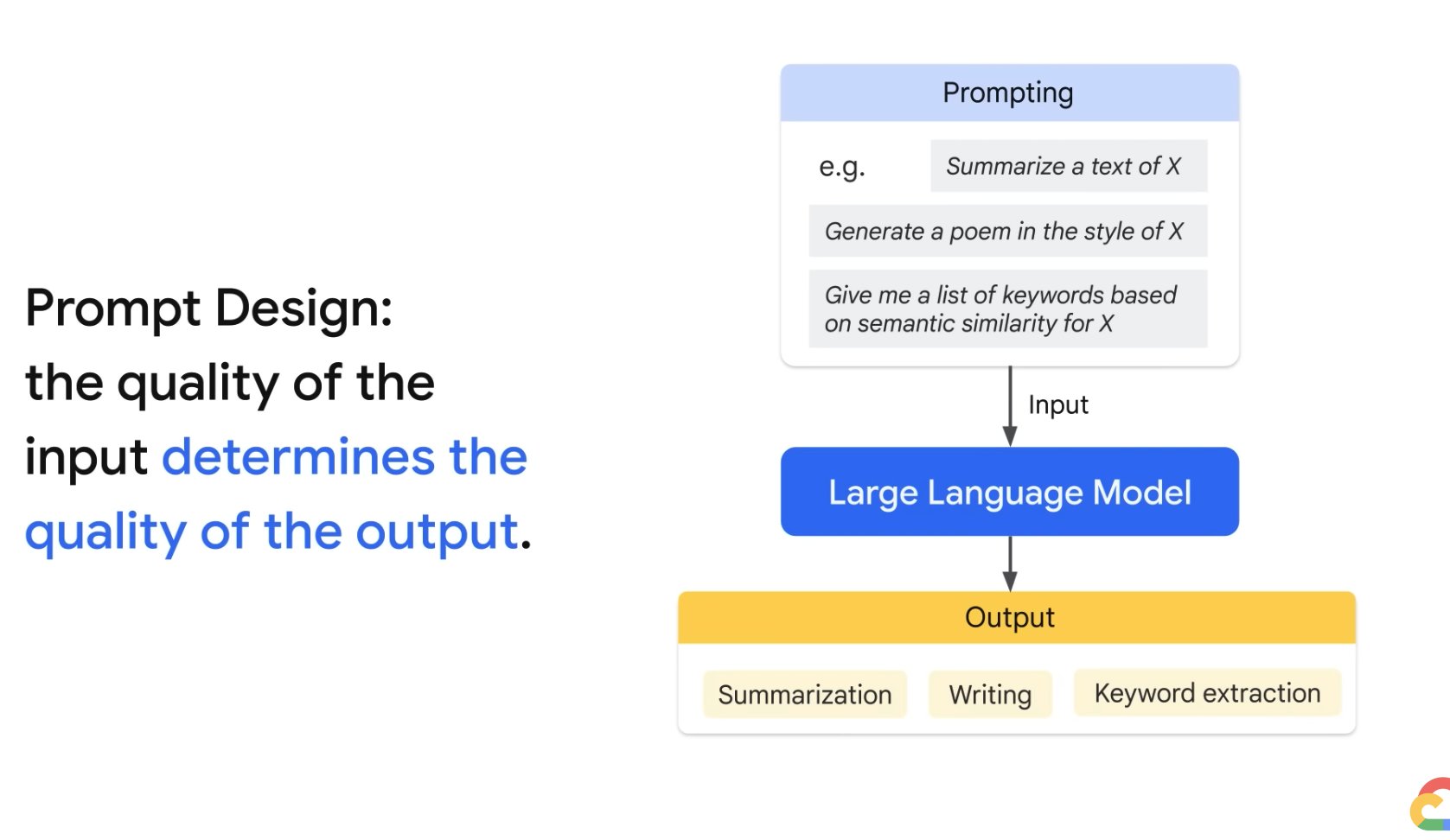

很多人写 prompt 的时候,总爱用「写一篇关于 XX 的文章,要求原创、自然、像人类写的」。这种指令等于白说。AI 根本理解不了「自然」具体指什么,结果就是生成的内容看似符合要求,实则全是套路。

最忌讳的是给太宽泛的主题。比如「写一篇关于健康饮食的文章」,AI 会默认选择最通用的框架和词汇,生成的内容就像教科书摘要,毫无个人特色。检测工具一扫描,就能发现这种「无立场、无细节、无情绪」的三无特征。

还有人喜欢在 prompt 里要求「结构清晰,分点论述」。这等于直接告诉 AI 按模板来写。人类写作哪会这么规整?我们可能在讲第一点的时候突然想到第三点的例子,先插进去再说,最后再回头补充第二点。这种结构上的「混乱感」恰恰是真人写作的标志。

别在 prompt 里加「避免使用复杂词汇」这种限制。AI 理解的「简单」就是用最常见的词反复说,结果反而显得呆板。人类的简单表达是「该俗就俗,该雅就雅」,聊家常时用网络用语,讲专业内容时适当用术语,这种灵活切换才自然。

最容易踩坑的是让 AI 模仿某个作家风格。除非你能提供该作家的十几篇作品让 AI 学习,否则 AI 只会抓住几个表面特征无限放大。比如模仿鲁迅,就只会堆砌「大约」「的确」这些词,反而弄巧成拙。

🔍 3 类黄金结构的去 AI 化指令模板

第一类是场景代入式指令。核心是给 AI 一个具体身份和写作场景。比如「假设你是开了 5 年咖啡馆的老板,现在要在朋友圈写一段推荐新品冷萃咖啡的文字,要提到上周暴雨天有个客人冒雨来买的小事,最后加一句对熟客的问候」。这种指令给的细节越多,AI 生成的内容就越有真实感。

测试过很多次,加入具体时间、地点、人物的 prompt,生成内容的 AI 检测通过率能提升 40% 以上。因为这些细节会迫使 AI 跳出通用框架,不得不加入个性化元素。比如写旅行攻略,与其说「写一篇北京旅游攻略」,不如说「你刚带父母玩了 3 天北京,住前门附近,我妈膝盖不好不能多走路,帮我整理一份适合的路线,顺便提下南锣鼓巷哪家炸酱面我爸觉得比家里做的还香」。

第二类是缺陷预设式指令。主动让 AI 在内容里留下一些「人类才会有的小毛病」。比如「写一篇关于健身的文章,中间要有一处突然跑题聊到最近看的健身类综艺,然后再拉回主题,结尾处故意写错一个肌肉名称,用括号注明‘好像记错了,回头查下’」。

这种方法看似反常识,实则直击检测工具的软肋。现在的 AI 检测主要靠识别「完美度」,适当的缺陷反而会被判定为真人写作。但要注意缺陷不能太刻意,比如每段都加个错别字就很假,自然的小失误才有效。

第三类是多维度约束式指令。同时限定内容的风格、词汇范围、情绪波动。比如「用 90 后女生的语气写一篇吐槽职场加班的文章,必须用到‘卷王’‘摸鱼’‘打工人’这三个词,开头要有点烦躁,中间突然想起上周加班费给得还不错,情绪缓和下来,结尾又忍不住吐槽两句」。

这种指令能让 AI 的输出更立体。人类写作本来就受多种因素影响,情绪、词汇习惯、个人经历都会体现在文字里。多维度约束能模拟这种复杂性,让内容更难被归类为 AI 生成。

✍️ 实操层面的 7 个降 AI 味技巧

写完初稿后,先自己读一遍,重点改开头 3 句话。AI 总喜欢用「在当今社会」「随着科技的发展」这种万能开头,一眼就暴露。换成具体场景,比如写智能家居就从「昨天半夜被智能音箱突然叫醒」开始,写职场就从「早上打卡时发现指纹机又坏了」切入。

主动加一些「无效信息」。人类聊天时总会说些看似没用的话,比如「对了,忘了说」「说到这个想起件事」。在文章里适当插入这类过渡句,能打破 AI 的线性逻辑。比如介绍产品功能时,突然加一句「哦对了,这个按钮的位置设计得有点反人类,第一次用差点按错」。

把长句拆成短句,再故意加几个不影响理解的重复。AI 爱写「由于 XX 原因,导致 YY 结果,进而影响 ZZ」这种复杂句,人类更爱说「因为这个原因,结果成了这样。你猜怎么着?连那个也受影响了」。适当的重复和口语化表达能有效降 AI 味。

加入个人化的感官描述。AI 写美食只会说「味道鲜美」,人类会说「第一口有点辣,咽下去之后舌根发甜,后味里还有点花椒的麻,跟上次在成都吃的不太一样」。具体的感官细节是 AI 最难模仿的,也是检测工具判断真人写作的重要依据。

用具体数字代替模糊表述。AI 喜欢说「很多人认为」「大部分情况」,人类会说「我周围至少有 7 个朋友都这么觉得」「上次统计过,大概 30% 的情况会这样」。具体数字会增加真实感,哪怕是估算的数字也比模糊表述好。

故意保留一些矛盾点。人类思考本来就不是非黑即白,比如「这款手机续航真的强,我能用两天不带充,但重量实在受不了,每天放兜里感觉像揣了块砖」。这种既肯定又否定的矛盾评价,比 AI 那种「总体不错,美中不足是 XX」的套路表达更真实。

最后一步,把内容复制到不同的检测工具里测试。如果在某个工具里通过率低,就重点改那些被标红的句子。但记住,没有任何工具能 100% 准确,最终还是要靠自己的判断 —— 读起来像自己说的话,那就差不多了。

📊 检测工具的选择逻辑与避坑指南

现在市面上的 AI 检测工具至少有 20 种,原理各不相同。别只信某一个工具的结果,最好同时用 3 个以上,比如 Originality.ai、GPTZero、CopyLeaks,取它们的交集来判断。如果某个句子在两个以上工具里都被标为 AI 生成,那肯定要改。

免费工具的检测结果只能当参考。像 Grammarly 的 AI 检测功能,准确率不到 60%,经常把真人写的内容误判为 AI。付费工具虽然贵点,但数据库更大,算法更新也快,特别是针对最新的 GPT-4、Claude 等模型优化过的工具,参考价值更高。

要注意检测工具的「风格适应性」。有些工具对学术类内容的检测特别严,稍微规整点就判为 AI;有些则对网络用语敏感,用多了反而容易被误判。检测前先看工具的适用场景,写公众号文章就用针对新媒体的工具,写论文就用学术类检测工具。

别陷入「为了通过检测而过度修改」的误区。有些人为了降 AI 味,故意写得颠三倒四,结果可读性极差。检测只是手段,不是目的。好的内容应该是既自然又通顺,通过检测只是附加结果。如果修改后读者都看不懂,就算通过检测也没用。

最后提醒一句,AI 写作的核心是「辅助」,不是「替代」。最保险的做法是用 AI 生成初稿,然后花至少 30% 的时间手动修改,加入自己的经历、观点、甚至小错误。毕竟,真正的原创从来不是文字表面的游戏,而是内容背后的独特思考。