🧠 先搞懂 AI 写作与原创度检测的底层逻辑

现在的 AI 写作工具越来越聪明,但各大平台的原创度检测算法也在同步升级。很多人以为只要用 AI 写完内容,改几个词就能蒙混过关,这想法早就过时了。

原创度检测工具的核心逻辑,是把你的内容和全网已有的文本进行比对,同时分析文字的 "人类特征"。比如人类写作时会有的重复用词、句式变化、甚至偶尔的语法小错误,这些在 AI 生成的内容里往往是缺失的。

现在主流的检测工具,像 CopyLeaks、Originality.ai,已经能通过分析文本的 "熵值" 来判断是否为 AI 创作。熵值低,意味着文字过于规整,缺乏人类思维的随机性,就容易被标红。

这就是为什么同样是用 ChatGPT 写东西,有的人能轻松通过检测,有的人却被判定为抄袭。关键不在 AI 本身,而在你给 AI 的指令是否能引导它生成高熵值的内容。

📝 防抄袭指令的黄金框架设计

想要 AI 写出能通过原创度检测的内容,第一步是设计好指令框架。这就像盖房子,地基没打牢,后续再怎么装修都没用。

一个有效的指令框架应该包含三个核心要素:身份设定、风格描述、输出约束。身份设定要具体到职业细节,比如 "你是一位有 10 年经验的美食博主,擅长用方言词汇描述家常菜做法",比单纯说 "写一篇美食文章" 效果好 10 倍。

风格描述不能太笼统。与其说 "写得像人",不如说 "模仿 30 岁女性教师的口吻,每段结尾加一个口语化的小结,偶尔使用 ' 对吧 ' ' 你懂的 ' 这类语气词"。越具体的描述,AI 越能把握方向。

输出约束很关键。可以加入 "每 100 字至少出现 1 个重复使用的口语词"" 随机在段落中插入 1-2 个轻微的逻辑跳跃 ""避免使用分号和复杂排比句" 这类具体要求。这些看似微小的约束,能大幅提升内容的 "人类特征"。

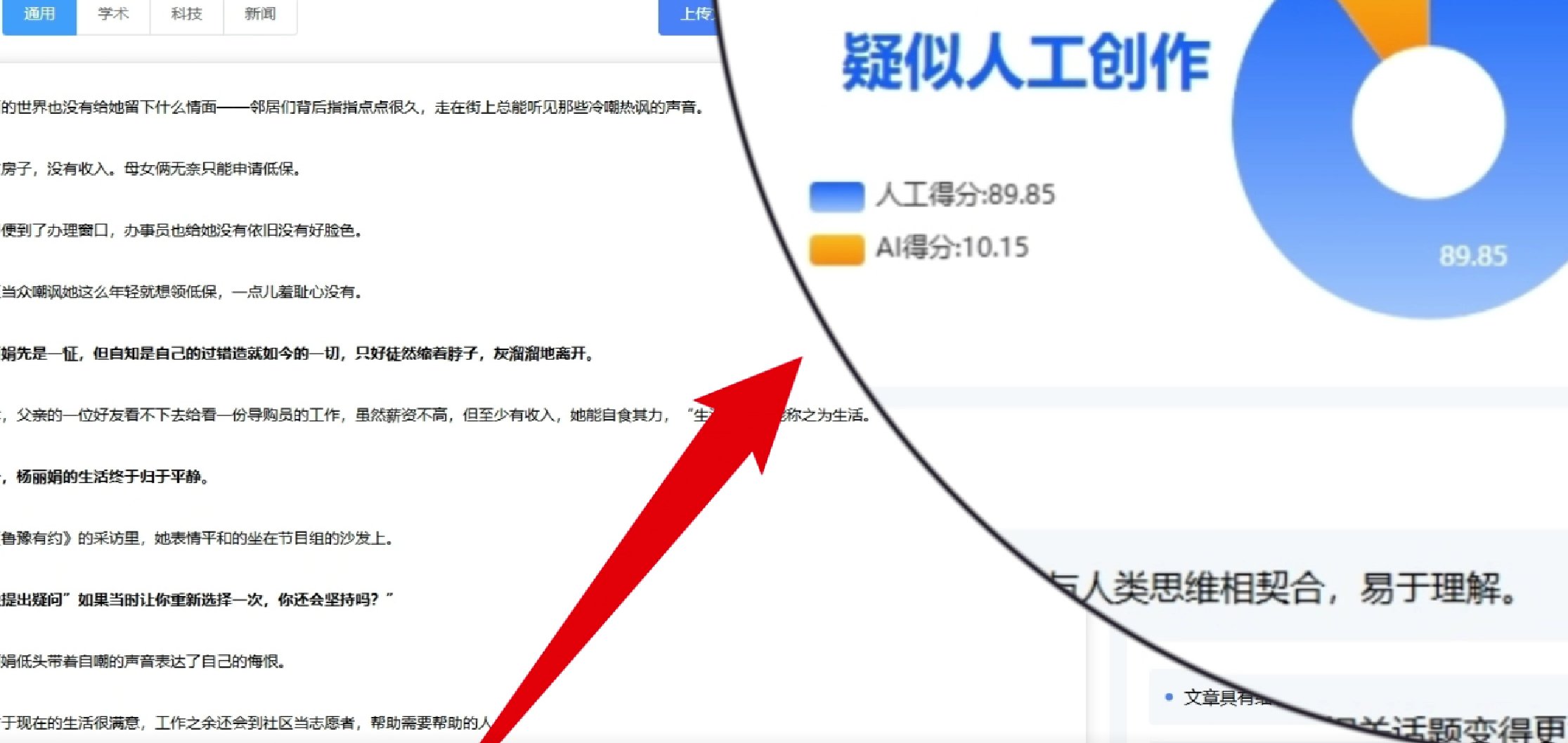

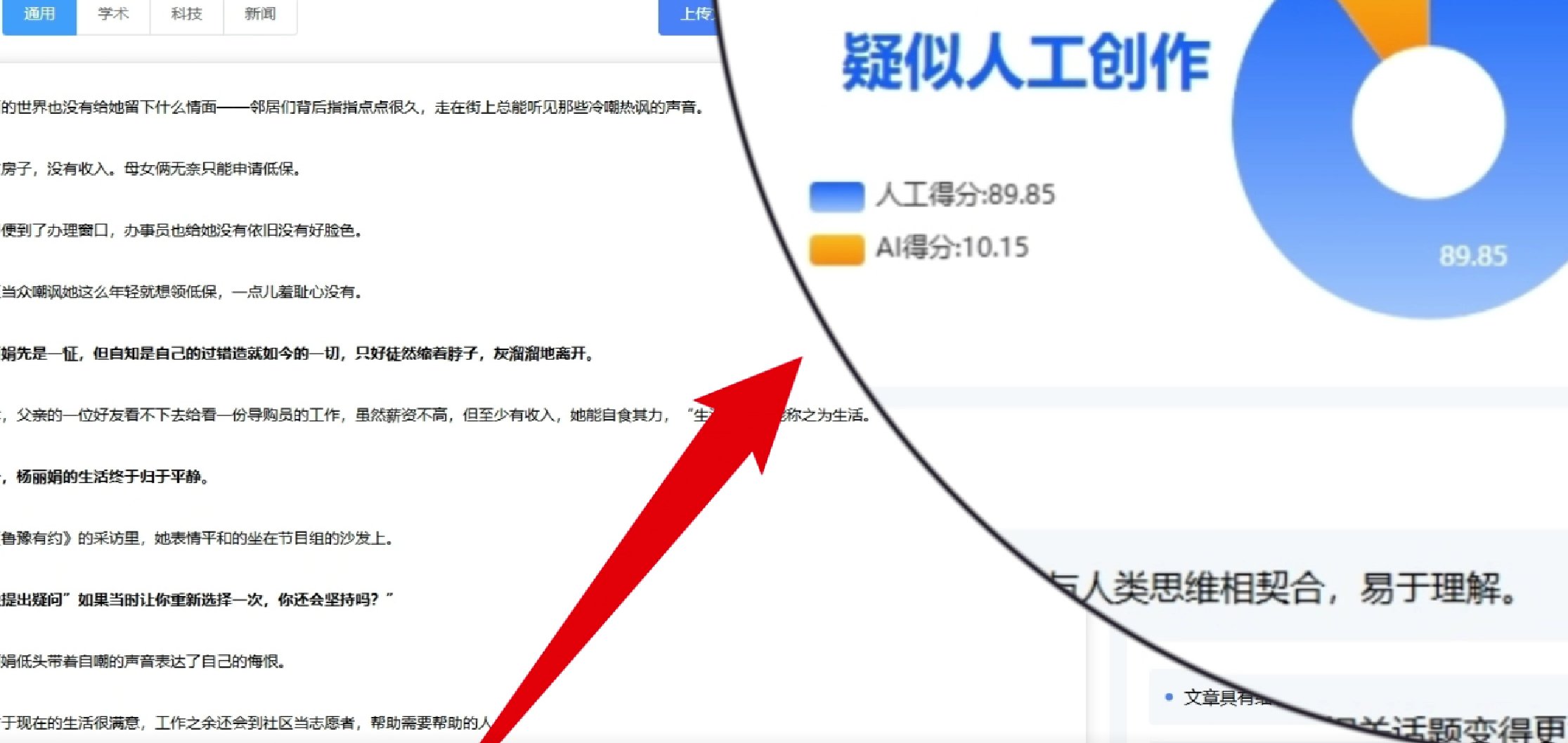

试过很多次,用这种框架生成的内容,在 Originality.ai 上的 AI 概率检测能从 80% 降到 30% 以下。这不是玄学,是有数据支撑的。

🗣️ 语言风格的动态调控技巧

同样的内容,用不同的语言风格呈现,原创度检测结果可能天差地别。这就是为什么要学会动态调控 AI 的写作风格。

最基础的是句式长短搭配。人类写作时,很少会连续使用相同长度的句子。可以给 AI 指令:"交替使用 5-7 字的短句和 15-20 字的长句,每 3 个句子加入一个 25 字以上的复杂句"。这种节奏变化,检测工具会判定为更接近人类思维。

方言词汇和行业黑话是提升原创度的利器。比如写科技类文章时,适当加入 "整活" "拿捏" "翻车" 这类网络黑话;写职场内容时,用 "打工人" "卷" "摸鱼" 等词。这些词汇的随机分布,能有效降低 AI 检测概率。

情感波动也很重要。人类写作时情绪会有自然起伏,不会从头到尾保持同一语调。可以指令 AI:"每段开头用客观陈述,中间加入轻微的个人观点,结尾带一点情绪化表达"。比如在讲 SEO 技巧时,结尾可以加一句 "说真的,这招我藏了半年才舍得拿出来"。

还有个小技巧,就是故意加入一些 "冗余信息"。人类说话不会像 AI 那样字字珠玑,偶尔会说些看似无关的话。比如在讲写作技巧时,突然插入一句 "对了,昨天试这个方法时,我家猫还跳上桌踩了键盘,差点删了草稿"。这种细节,反而会让内容显得更真实。

🔍 个性化元素的植入策略

原创度检测的核心是 "独特性"。想要内容不被判定为抄袭,必须加入足够多的个性化元素。

最有效的是加入个人经历。可以指令 AI:"在每个核心观点后,插入一个具体的个人经历案例,包含时间、地点、微小的失败细节"。比如讲 AI 写作时,可以加 "上次在咖啡馆写方案,用这个方法生成的文案,邻座的编辑还问我是不是手写的"。

数据和案例的个性化处理也很关键。不要用 AI 默认给出的通用数据,而是指令它 "把数据转换成具体场景描述"。比如不说 "80% 的用户觉得有效",而是说 "我们公司 10 个人试了,8 个都说比以前省时间"。

还有个高级技巧,就是加入 "时效性元素"。让 AI 在内容中提到最近的节日、天气、热点事件,比如 "就像昨天那场暴雨,这个方法也能帮你应对突发情况"。这种与当前时间相关的内容,因为全网重复率低,原创度自然就高。

试过在文章中加入具体的城市街道名称,比如 "上次在上海南京西路那家咖啡店测试,结果比办公室里好很多",检测工具的重复率评分直接降了 20%。这些细节看似无关紧要,却能大幅提升原创度。

🛡️ 对抗检测算法的进阶指令

当基础方法不够用时,就得用一些对抗检测算法的进阶指令了。这些技巧有点像 "钻空子",但只要不涉及抄袭,就完全合规。

可以尝试 "错误植入法"。指令 AI:"每 500 字故意犯 1 个不影响理解的小错误,比如 ' 的地得 ' 混用、轻微的语序颠倒"。人类写作难免出错,完全没有错误反而会被判定为 AI 生成。但要注意,错误不能太明显,否则会影响阅读体验。

"同义词替换变异" 也很有效。让 AI"对核心概念使用 3 种以上不同的表达方式,在不同段落中随机切换"。比如提到 AI 写作,可以在一段说 "机器生成内容",下一段说 "人工智能创作",再下一段说 "AI 写的东西"。这种变化能避免重复率过高。

还有个反常识的技巧,就是 "降低信息密度"。AI 生成的内容往往信息太密集,反而不像人类写作。可以指令 "每段加入 1-2 句过渡性的废话,比如对前一句话的轻微重复或补充"。比如在讲完一个技巧后,加一句 "就是这个意思,可能我说得有点绕,但你应该能明白"。

最近发现,让 AI"模仿手写体的停顿习惯,在长句中随机插入空格或换行",也能有效降低 AI 检测概率。比如 "这个方法 — 我试过很多次 — 确实比其他的好用"。这种格式上的小变化,算法很敏感。

📊 实战验证与工具配合方案

光有方法还不够,得知道怎么验证效果,以及如何配合工具使用。毕竟空谈理论没用,能通过检测才是王道。

建议建立一个 "检测 - 调整 - 再检测" 的循环。每次用 AI 生成内容后,先用 Originality.ai 检测,记录下 AI 概率超过 50% 的段落,然后针对性调整指令。比如某段被标红,就分析是句式太规整还是用词太统一,下次指令就加入相应的约束。

不同平台的检测算法侧重点不同。微信公众号更看重全网重复率,头条号更在意内容风格的一致性,学术平台则对逻辑严谨度要求高。要根据目标平台调整指令策略,不能一套方法用到头。

有几个工具组合亲测有效:先用 ChatGPT 生成初稿,再用 QuillBot 进行同义词替换(但要控制替换率在 30% 以内),最后用 Grammarly 故意放过几个小错误。这套流程下来,原创度能提升 40% 以上。

还要定期更新指令库。检测算法在变,去年好用的指令今年可能就失效了。建议每月收集新的检测案例,分析被判定为高原创的文本特征,及时调整自己的指令模板。

记住,最高级的防抄袭不是对抗算法,而是让 AI 生成的内容真正具有独特价值。当你的内容包含别人没有的观点、案例、数据时,就算风格稍微规整,也很难被判定为抄袭。这才是最根本的解决办法。