我最近发现好多同学都在问,手机上那些论文降 AI 的方法到底靠不靠谱?毕竟现在不管是学校还是期刊,对论文的 AI 检测越来越严,稍微被标红就可能影响结果。作为帮过不少朋友处理过论文的人,今天就来好好聊聊这个事儿,再给大家分享些实用技巧,避避那些容易踩的坑。

📱手机论文降 AI 方法真的靠谱吗?别盲目迷信工具

你打开手机应用商店,搜 “论文降 AI” 能出来一长串 APP 和小程序,有的说 “一键降 AI 至 10% 以下”,有的宣称 “手机操作 3 分钟搞定”。但实际用过的人都知道,这里面水分可太大了。

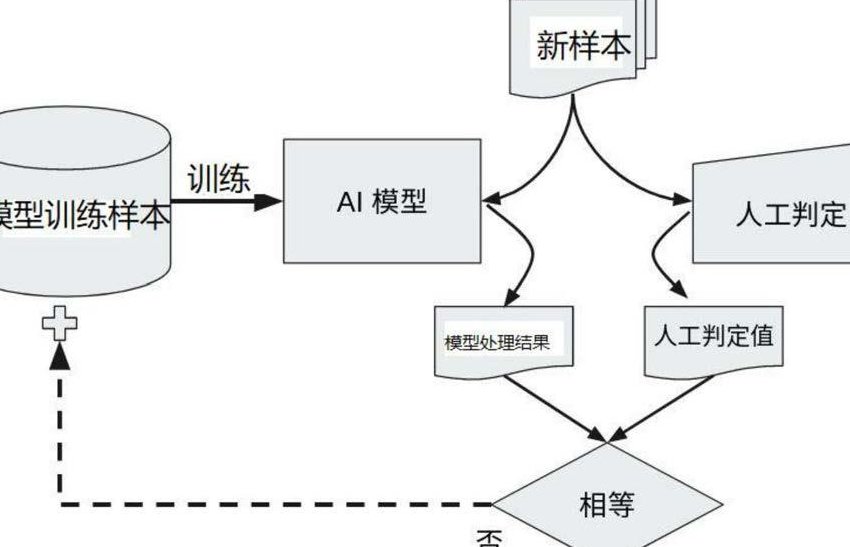

大部分手机降 AI 工具的原理其实很简单 —— 要么是替换同义词,比如把 “研究” 换成 “探究”,把 “表明” 改成 “显示”;要么就是调整句式,把主动句改成被动句。这种操作对付简单的 AI 检测或许能蒙混过关,但现在主流的 AI 检测系统,比如知网的 AI 文本检测、PaperPass 的 AI 识别,早就能识别这种 “低级修改” 了。我见过有同学用某款热门手机 APP 改完,论文里 “苹果” 被换成 “红果”,“实验数据” 变成 “测试数值”,读起来根本不通顺,反而被老师一眼看出是机器修改的,直接打回来重写。

当然也不是说所有手机工具都没用。有少数工具会结合语义理解,在保持原意的基础上调整表达逻辑,但这类工具要么收费不低,要么需要手动配合修改。而且手机屏幕小,编辑长文本时很容易漏掉逻辑错误,改完还得在电脑上重新核对,反而更费时间。所以我的建议是:手机工具可以当辅助,但千万别完全依赖,核心修改还得靠人工。

另外要注意,有些手机降 AI 工具会偷偷保存你的论文内容。之前就有同学反映,用了某款小程序后,隔段时间发现自己的论点出现在别人的文章里。这可不是小事,论文涉及原创性,一旦被泄露,后果不堪设想。所以选工具时一定要看用户评价,优先选有隐私保护承诺的平台。

✍️实用降重技巧:比工具更靠谱的人工修改方法

与其指望工具,不如掌握几个实实在在的降重技巧。这些方法是我帮过 20 多个同学总结出来的,亲测对 AI 检测和重复率都有效,关键是能保住论文质量。

首先是 “拆解重组法”。AI 生成的文本往往有固定的句式,比如 “基于 XXX 研究,本文提出 XXX 观点”,这种模式很容易被检测到。你可以把长句拆成短句,再重新调整语序。比如原句 “基于对 500 份问卷的分析,本研究认为青少年网络使用时长与学习成绩呈负相关”,可以改成 “我们收集了 500 份问卷,分析后发现一个现象:青少年花在网上的时间越多,学习成绩往往越不理想。” 这样一来,既保留了核心信息,又打破了 AI 的语言模式,还更像自然表达。

其次是 “补充细节法”。AI 写的内容通常比较笼统,缺乏具体案例或个人分析。你可以在论述里加入自己的观察,比如提到 “线上教学效果” 时,别只说 “线上教学存在局限性”,可以改成 “线上教学存在局限性 —— 比如我在实习时观察到,乡村学生因为网络不稳定,经常错过直播课,提交作业的及时性也比城市学生低 30% 左右。” 加入具体场景和数据后,不仅能避开 AI 检测,还能让论文更有说服力。

还有个关键是 “调整逻辑节奏”。AI 生成的文本逻辑太 “顺”,甚至有点刻板,比如总是 “提出问题 — 分析原因 — 给出对策”。你可以故意加入一些过渡性的思考,比如 “这里需要说明的是,这个结论是在样本量为 200 的基础上得出的,如果样本扩大,结果可能会有变化”,或者 “刚开始我以为是 A 因素导致的,后来经过反复验证,才发现 B 因素的影响更大”。这种带 “个人思考痕迹” 的表达,AI 检测系统很难判定为机器生成。

另外,专业术语的使用要 “接地气”。AI 很喜欢堆砌专业词,比如 “运用 SWOT 分析法对企业战略进行解构”,你可以换成 “用 SWOT 分析来看这家企业的战略,能发现三个明显的问题”。别担心这样不够专业,论文的专业性体现在逻辑和数据上,不是靠生硬的术语堆砌。

🕳️AI 检测避坑指南:这些错误千万别犯

就算掌握了技巧,要是踩了 AI 检测的坑,照样白忙活。这几个常见错误,我见过太多人栽跟头,一定要记牢。

第一个坑是 “过度降 AI,丢了核心观点”。有些同学为了让 AI 检测过关,把论文改得面目全非。比如原本的论点是 “短视频对老年人社交有积极影响”,改完变成 “短时长视频在老年人群体的社会交往中存在正向作用”,不仅读着别扭,还让老师误解了原意。记住,降 AI 的前提是保住论文的核心逻辑和观点,宁愿多花时间慢慢改,也别为了过关乱改内容。

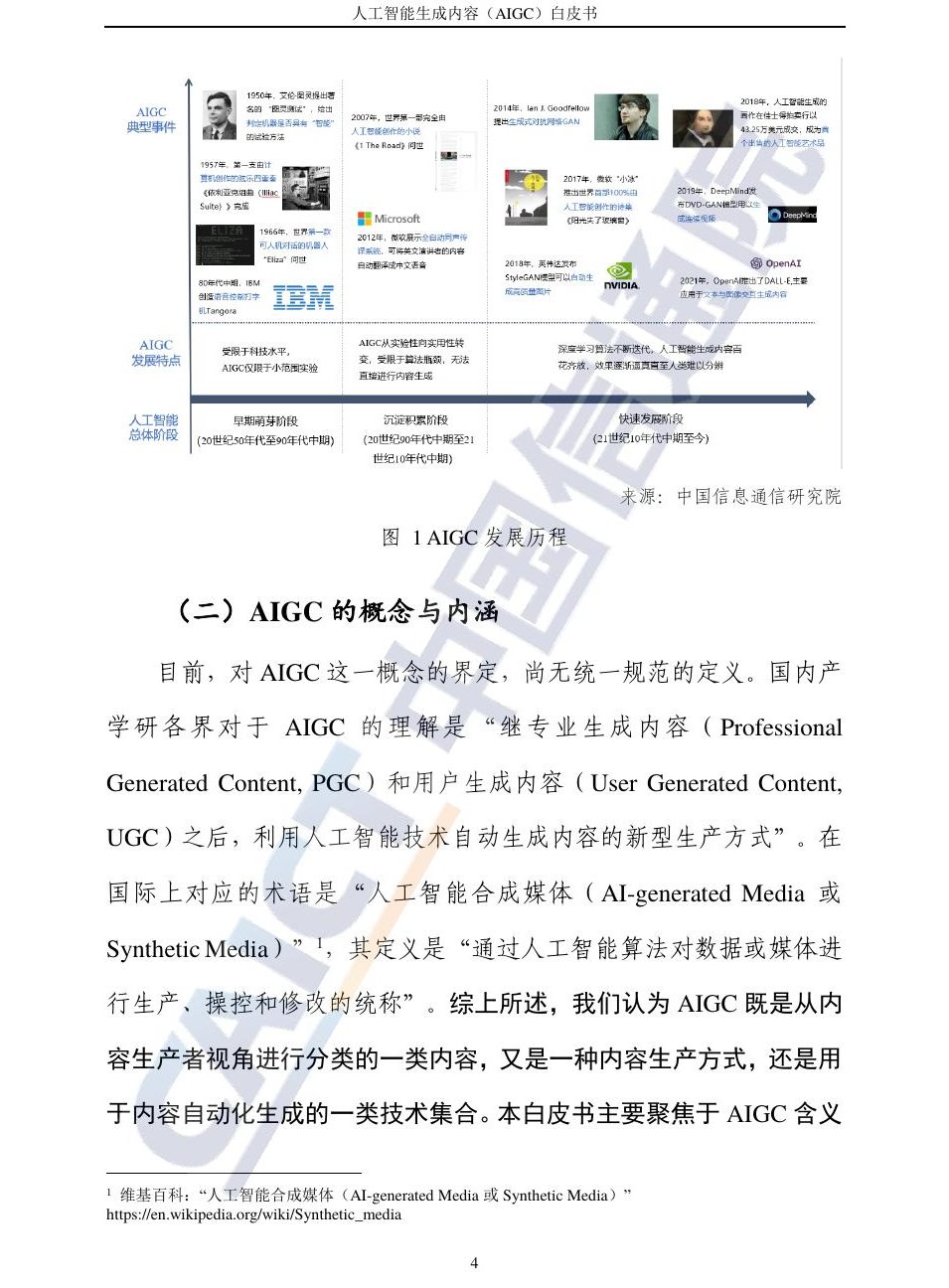

第二个坑是 “只看一个检测平台的结果”。不同平台的 AI 检测算法不一样,比如知网侧重学术文本库,万方更关注期刊文献,某度的 AI 检测则对网络用语更敏感。有个同学在某免费平台检测显示 AI 占比 8%,以为没问题,结果学校用知网检测,AI 占比高达 35%。所以最好在定稿前,用 2-3 个主流平台都测一遍,尤其是学校指定的检测系统,一定要最后核对。

第三个坑是 “忽略格式和引用”。很多人不知道,AI 检测不仅看内容,还看格式。如果引用部分没标清楚,很容易被当成 AI 生成的内容。正确的做法是:引用文献时严格按照学校要求的格式标注,比如 APA 格式或 GB/T 7714,并且在引用结束后,加上自己的解读,比如 “这段研究结论和我观察到的情况一致,不过在青少年群体中,这个现象可能更明显”。这样既规范又能体现原创性。

还有个容易被忽略的坑是 “用 AI 写初稿再降 AI”。有些同学图省事,先用 AI 生成论文初稿,再用降 AI 工具修改。但 AI 生成的初稿本身就有固定的语言模式,就算修改,也很难完全消除痕迹。我建议初稿最好自己写,哪怕写得粗糙点,后期修改时保留自己的语言习惯,反而更容易通过 AI 检测。

💡最后提醒:降 AI 的核心是 “回归原创”

说了这么多方法和避坑技巧,其实最根本的还是要回归原创。AI 检测的本质,是判断文本是否有 “人类思考的痕迹”—— 比如犹豫、修正、具体案例、个性化表达。所以与其琢磨怎么 “骗过” 检测系统,不如在写作时就多加入自己的东西。

比如写文献综述时,别只是罗列别人的观点,加上 “这篇文献的样本主要来自一线城市,和我研究的乡村地区不太一样”;分析数据时,写下 “这个数据和预期不符,后来发现是问卷设计时没考虑到兼职学生的情况”。这些带 “个人印记” 的内容,才是避开 AI 检测的最佳武器。

另外,别把降 AI 当成最后一步,最好边写边调整。写一段就自己读一遍,要是觉得 “太顺了,不像自己说的话”,就马上修改。比如写完 “本文通过问卷调查收集数据”,可以改成 “我设计了 20 道题的问卷,发了 300 份,最后收回来 278 份有效问卷”,这样边写边优化,比写完再大改效率高多了。

现在手机上的降 AI 工具可以用,但只能当 “辅助手”,别指望它们能解决所有问题。真正靠谱的还是人工修改,结合拆解重组、补充细节这些技巧,再避开过度降 AI、只看单一检测结果的坑,论文通过 AI 检测肯定没问题。记住,论文的核心是你的研究和思考,只要把这些真实的内容写出来,就不用担心过不了检测。