不知道你有没有过这种经历,自己辛辛苦苦写的文章,提交到平台后却被判定为内容同质化?明明字句都是自己敲的,怎么就和别人相似了?这背后其实藏着一套复杂的算法逻辑,就拿第五 AI 的同质化检测系统来说,它识别内容相似性的能力,远比我们想象的要 “聪明”。今天就来好好扒一扒,这套算法到底是怎么工作的。

🧠 算法的 “火眼金睛”:从字面到语义的穿透

很多人以为,检测内容相似性就是找相同的词语或者句子,其实早不是这么简单了。第五 AI 的算法第一步确实会做分词处理,但它不只是把文字拆成一个个词,还会给每个词打上 “标签”—— 比如 “人工智能” 和 “AI” 在它眼里就是一回事,“西红柿” 和 “番茄” 也会被归为一类。

更厉害的是它的语义向量技术。简单说,就是把一段文字转换成电脑能理解的 “数字密码”。比如 “他在吃苹果” 和 “苹果被他吃了”,字面顺序完全不同,但转换成向量后,两者的 “数字密码” 会非常接近。这就是为什么有些文章换了句式却还是逃不过检测 —— 算法看的是本质意思,不是表面文字。

它还会关注逻辑结构。比如两篇文章都是先介绍定义,再讲优势,最后说应用,哪怕用的案例和词汇完全不同,算法也会标记出这种结构上的相似性。这种对 “骨架” 的识别能力,让很多单纯换汤不换药的改写无处遁形。

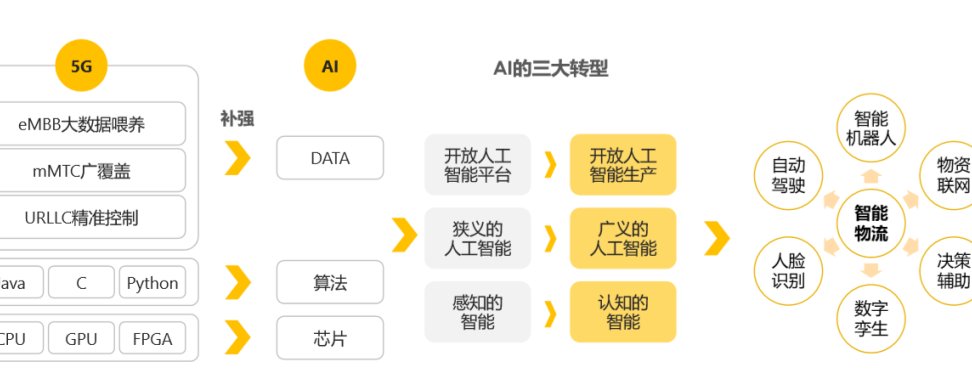

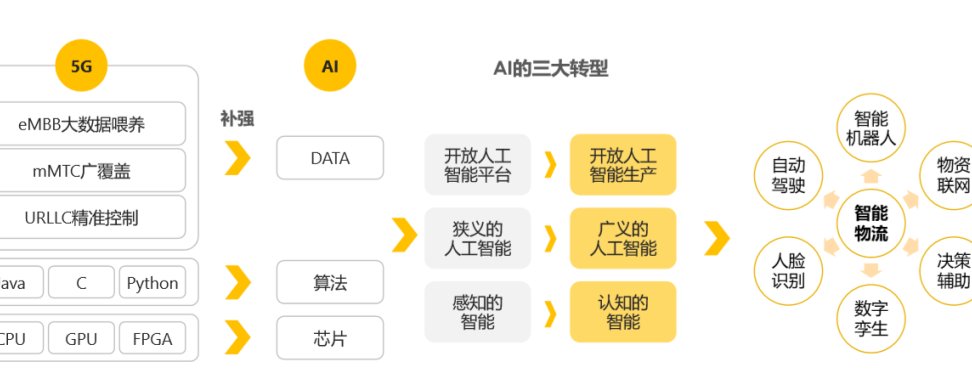

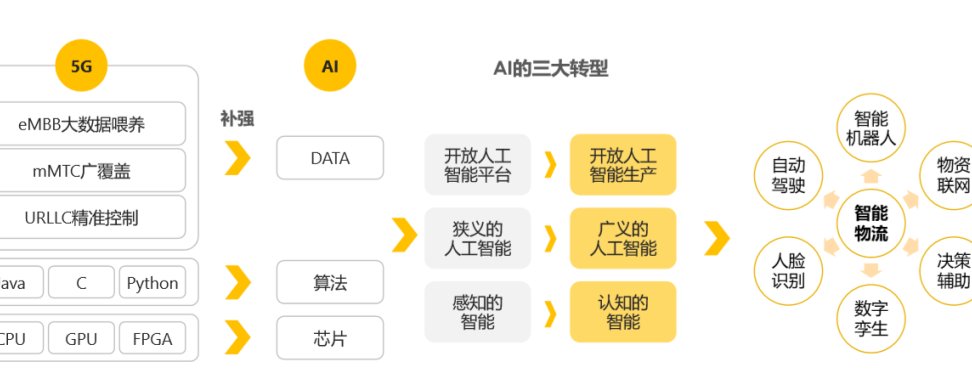

🖼️ 跨模态内容的处理逻辑:不止于文字

现在的内容早就不只是文字了,图片、音频、视频里的文字信息,算法也能一网打尽。对图片里的文字,它会先用 OCR 技术提取出来,再按照文字检测的逻辑去分析。比如一张截图里的文案和另一篇文章的段落重合度高,一样会被算成相似。

音频和视频里的语音内容,会先转换成文字稿,然后和其他文本内容放在同一个维度比较。更绝的是,它还能识别多模态内容的关联相似性。举个例子,A 文章配了一张数据图表,B 文章虽然文字描述不一样,但用了几乎相同的图表,算法会把这种视觉元素的相似性也计算进去。

这就是为什么现在做内容搬运越来越难 —— 你改了文字,但配图、语音里的信息,照样会暴露内容的同质化本质。

🕵️ 应对 “小聪明” 的进阶策略

有些人为了躲检测,会用一些小技巧:比如故意加几个错别字,或者把长句拆成短句,再或者用同义词替换。但第五 AI 的算法早就针对这些手段做了优化。

它有一个容错机制,能自动忽略那些明显是为了干扰检测而加的无意义错误。比如 “人工智能” 写成 “人工智‘能”,中间多了个引号,算法会判断这是故意为之,仍然会识别出核心词的一致性。

对于同义词替换,算法会结合上下文来判断。比如 “优秀” 和 “杰出” 本身是同义词,但在 “优秀的学生” 和 “杰出的工程师” 里,虽然替换了词,但如果前后文的职业描述、成就列举高度相似,算法还是会判定为同质化内容。

更狠的是它的深度语义挖掘。有些文章看似讲的是不同主题,比如一篇讲 “夏季防晒”,一篇讲 “夏天护肤”,但如果核心观点、推荐的产品类型、甚至论证逻辑都高度重合,算法会透过表象,发现两者其实是换了个马甲的相似内容。

🔧 实际应用中的动态调优

算法不是一成不变的,它会根据实际应用场景不断进化。第五 AI 的团队会收集每天检测中遇到的 “漏网之鱼”,也就是那些用户投诉说 “明明是抄袭却没检测出来” 的案例,然后把这些案例当成新的训练数据。

比如刚开始,算法对古诗词的改写检测不太敏感。有些用户把古诗翻译成白话文,再换个说法写出来,很容易蒙混过关。但后来团队收集了大量这类案例,让算法学习古诗的意境、核心意象,现在就算你把 “床前明月光” 改成 “窗边洒着皎洁的月光”,算法也能识别出两者的渊源。

还有行业特异性调整。比如在教育领域,很多知识点的表述本身就比较固定,算法会适当放宽检测标准;而在自媒体领域,对原创性要求更高,算法就会调严参数,哪怕是观点相似但表述不同,也可能被标记。

这种动态调优让算法越来越 “懂行”,能适应不同领域的内容特点。

🆚 与其他检测工具的核心差异

市面上的同质化检测工具不少,但第五 AI 的算法有个明显的不同:它不只是看 “相似度百分比”,更关注 “相似的质量”。

比如有些工具只要两篇文章有 30% 以上的文字重合,就判定为同质化。但第五 AI 的算法会区分这种重合是核心观点的重合,还是无关紧要的客套话重合。一篇美食文章里,两篇都用了 “味道鲜美,值得一试” 这种通用评价,算法不会太较真;但如果是核心的烹饪步骤、独家配方描述相似,哪怕文字重合率只有 20%,也会被重点标记。

另外,它还会分析内容的原创价值密度。有些文章虽然大部分内容是抄袭的,但有一小部分是作者自己的独到见解,算法会识别出这部分原创内容的比例,给用户更细致的参考,而不是简单给个 “是” 或 “否” 的判断。

这种更精细化的检测逻辑,让它在内容平台的审核中特别受欢迎 —— 既不会冤枉真正的原创者,也不会放过那些耍小聪明的抄袭者。

🚀 未来的进化方向

现在的算法已经很强大了,但团队还在往更深的方向探索。下一步,他们计划加入情感倾向分析。比如两篇文章,文字、结构都不一样,但表达的情感态度、价值取向高度相似,算法也会把这种 “精神内核” 的同质化识别出来。

还有跨平台追踪能力。现在很多内容会在不同平台间搬运,比如从公众号搬到小红书,再改成短视频脚本。未来的算法能追踪同一段内容在不同平台的变形过程,从文字到图文,再到视频,全程标记出内容的传播路径和同质化程度。

这意味着,以后想靠换平台搬运内容混饭吃,会越来越难。算法就像一张无形的网,不管你把内容改成什么形式,换多少个平台,它都能追根溯源,找到内容的最初源头。

说到底,第五 AI 的同质化检测算法,本质上是在和 “内容投机者” 赛跑。你想出新的规避方法,它就进化出新的识别能力。这种不断升级的博弈,最终受益的是那些真正用心做原创的人 —— 他们的劳动成果,会得到更好的保护。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】