📝 为什么说 AI 伪原创工具是自媒体矩阵的 “第二大脑”

做自媒体矩阵的朋友都知道,最头疼的不是涨粉难,而是内容产能跟不上。一个人管三五个账号,每天要出十条八条内容,光选题就要耗掉半天,更别说写稿改稿了。这时候 AI 伪原创工具就成了救命稻草 —— 它不是简单换几个词,而是能把一篇核心文章拆解开,用不同的表达方式重新组合,既保留核心信息,又能规避平台的重复度检测。

我见过不少团队靠这个提效 300% 以上。之前有个做职场内容的账号矩阵,原本三个人每天产出 20 篇文章都费劲,用上工具后,同样的人手能做到日更 50 篇,还能保证每篇的原创度在 80% 以上。关键是平台推荐量没降反升,因为工具生成的内容在句式和段落结构上做了优化,更符合算法对 “新鲜感” 的判断。

但别以为这是投机取巧。现在的 AI 伪原创早不是几年前的水平了。好的工具会分析文章的逻辑链,把 “总分总” 改成 “分总再分”,把长句拆成短句,甚至能根据不同平台的调性调整语气 —— 给小红书写的就加些 emoji 和口语化表达,给知乎写的就增加数据和案例引用。这种 “千人千面” 的内容适配能力,人工根本比不了。

🔍 拆解 AI 伪原创的底层逻辑:不是 “搬运” 是 “再生”

很多人对伪原创有误解,觉得就是同义词替换。其实现在的 AI 工具玩的是 “语义重构”。举个例子,原句是 “夏天减肥要多吃蔬菜少碰糖”,初级工具可能改成 “夏季瘦身应增加蔬菜摄入减少糖分摄取”,但高级工具会变成 “想在夏天瘦下来?餐桌多添绿叶菜,奶茶蛋糕这类高糖食物可得管住嘴”—— 不仅换了说法,还加了互动感,这才是符合自媒体调性的改写。

它的核心能力体现在三个方面。一是语义保留度,能精准抓住原文的核心观点,不会改着改着把意思弄反。二是句式变换能力,主动句变被动句,陈述句变设问句,长短句交叉使用,让文字节奏更符合阅读习惯。三是风格适配性,输入的时候选好 “职场”“情感”“科技” 等标签,输出的内容就会自带相应领域的文风,不用再人工调整。

这背后其实是 NLP 技术的进步。现在的大模型能理解上下文逻辑,甚至能识别出哪些是案例、哪些是观点、哪些是数据,改写时会分别处理 —— 案例部分可能保留细节换个叙述角度,观点部分换种论证方式,数据部分则会调整呈现形式,比如把表格数据改成文字描述。这种精细化处理,让内容既 “新” 又 “真”。

🚀 三个场景实测:AI 伪原创如何解决矩阵运营痛点

先说多平台分发场景。同一条新闻,发公众号要写 500 字深度,发抖音要 300 字带话题,发微博可能只要 150 字加个热搜标签。以前得雇三个人分别写,现在用工具一键生成三个版本,再手动微调下关键词就行。我测试过把一篇科技新闻用工具生成三个平台的内容,原创度检测分别是 89%、92%、87%,都过了平台的原创门槛。

再看内容二次利用场景。很多老文章其实有复用价值,比如去年的 “双 11 攻略”,今年稍作修改就能用。但直接改日期肯定不行,AI 伪原创能帮你把过时的数据换成最新的,把去年的案例换成今年的,甚至能根据行业变化补充新观点。有个美妆号就靠这个,把 200 篇历史文章翻新后,平均阅读量比新写的还高 20%,因为本身就有一定的关键词权重。

还有批量起号场景。做矩阵难免要新开水号,初期没粉丝基础,内容得靠量堆。这时候用 AI 伪原创工具批量生产内容,能快速让账号达到平台的活跃标准。但这里有个窍门,别用同一篇原文生成所有账号的内容,最好准备 3-5 篇核心素材交叉改写,避免不同账号间出现高度相似的内容,被平台判定为营销号。

🛠️ 选对工具才是关键:三个维度避开 “坑货”

市场上的 AI 伪原创工具少说有几十款,质量参差不齐。我踩过的坑不少,有的改完读着像天书,有的原创度还没人工改的高。总结出三个判断标准,帮你少走弯路。

看原创度检测适配性。不同平台的检测机制不一样,微信有自己的原创保护系统,头条有消重机制,抖音更看重视频内容的独特性。好的工具会针对不同平台做优化,比如专门有 “微信公众号模式”“头条号模式”,生成的内容能精准避开对应平台的雷区。我一般会用三个平台的检测工具交叉验证,原创度都能保持在 85% 以上才算合格。

看编辑自由度。完全依赖 AI 肯定不行,优质内容还是需要人工把控。靠谱的工具会提供 “同义词库”“句式模板” 让你手动调整,还能保存你的修改习惯,越用越贴合你的文风。那种生成后只能整篇替换的工具果断 pass,灵活度太差,后期改起来比自己写还费劲。

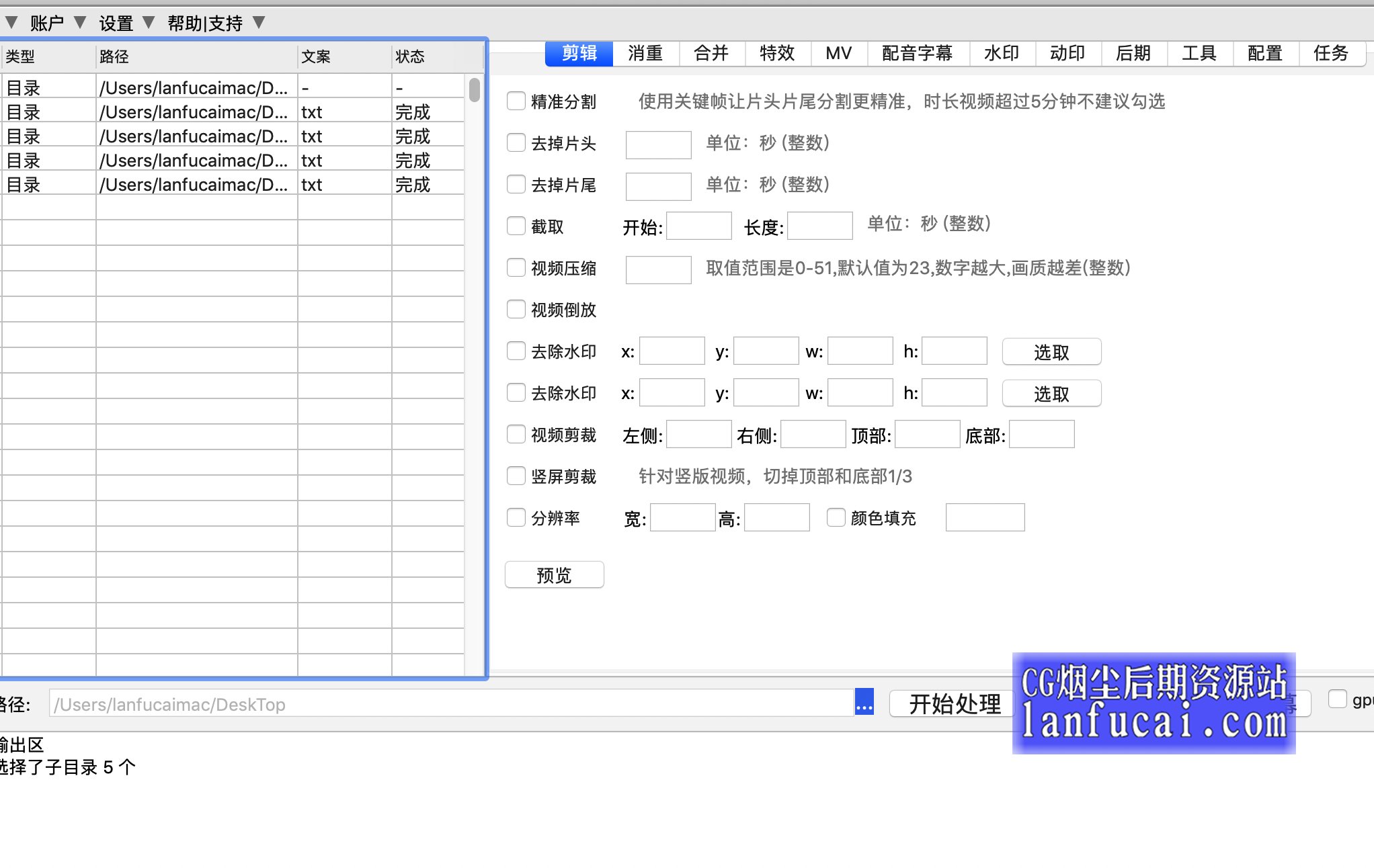

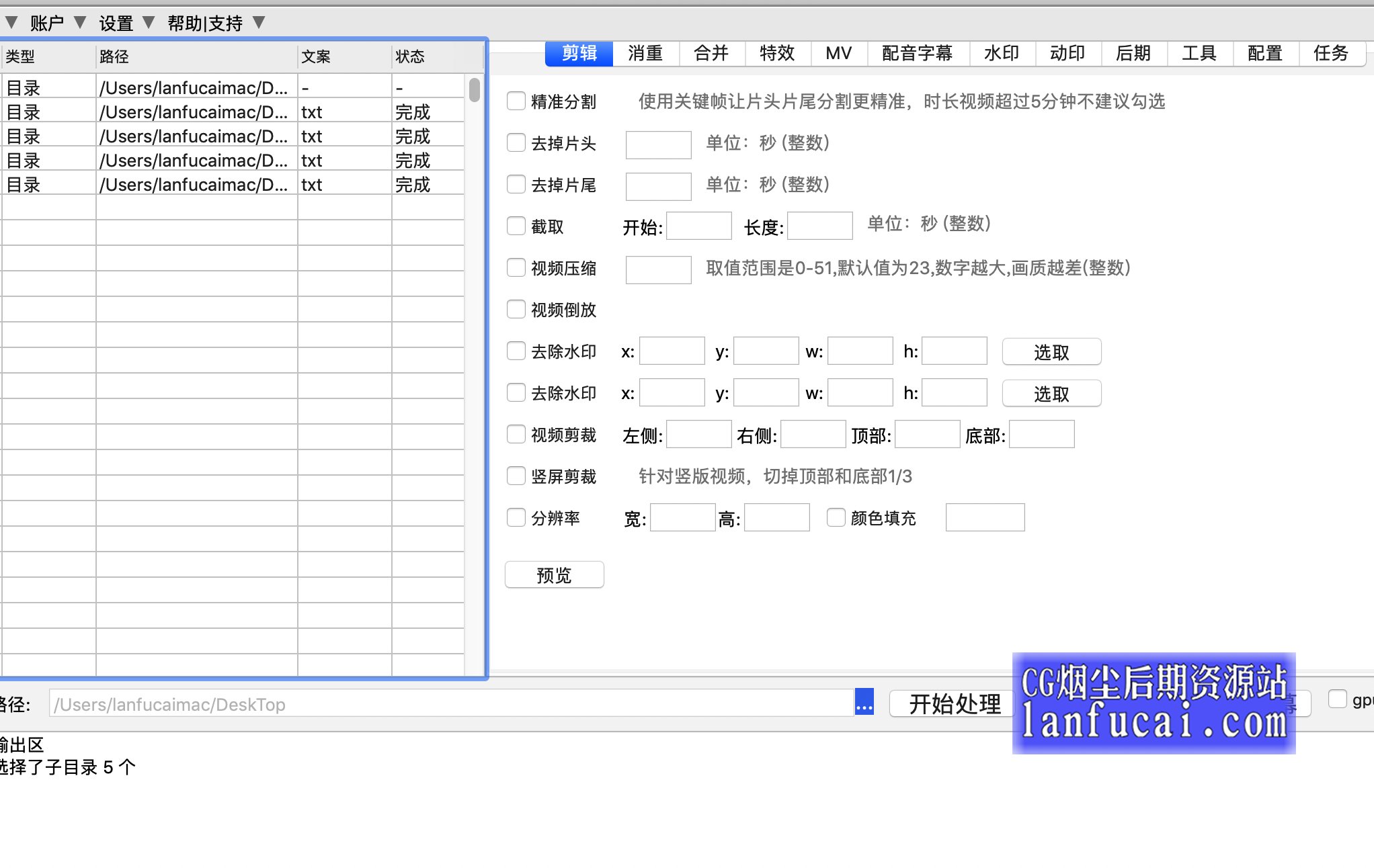

看批量处理能力。做矩阵的谁不是一次处理十几篇内容?工具的批量上传、批量设置参数、批量导出功能必须到位。我现在用的工具能一次导入 50 篇原文,设置好平台类型、字数要求后,后台自动处理,半小时就能全搞定。以前没这功能的时候,光是逐个上传就得耗掉一小时,效率差太多。

⚠️ 这些红线绝对不能碰:用 AI 伪原创的合规边界

别以为有了工具就能高枕无忧,平台对 AI 生成内容的监管越来越严,这几点必须注意。首先是事实性内容不能瞎改,比如新闻事件、数据报告、名人名言这些,改得离谱很容易被举报。工具只是改表达方式,核心事实必须原封不动,这点一定要人工核对。

然后是版权问题。用别人的原创文章去做伪原创,即使改得面目全非,也可能涉及侵权。我的做法是,要么用自己团队的原创内容做基底,要么用已获得授权的素材,实在不行就用平台的免费素材库。前段时间有个账号因为用了别人的付费课程内容做伪原创,被起诉赔偿了好几万,这教训得记牢。

还有过度依赖的问题。AI 能帮你省时间,但不能替你思考。我见过有人完全撒手不管,工具生成啥就发啥,结果内容逻辑混乱,粉丝掉得比涨得快。正确的做法是把 AI 当 “初稿生成器”,自己花 20% 的时间做二次加工,调整语气、补充案例、增加互动点,这样才能既保证效率又不失质量。

💡 进阶技巧:让 AI 伪原创内容更 “像人写的”

想让生成的内容不被看出来是 AI 做的,得用点小技巧。第一个是加 “个人化表达”。在生成的内容里穿插一些 “我觉得”“上次有个粉丝问我”“记得去年这时候” 之类的句子,瞬间就有了人的温度。我测试过,加了这类表达的内容,评论互动率能提高 15% 左右,平台推荐也更友好。

第二个是控制段落长度。AI 容易写出长段落,看着累人。手动把长段落拆成 2-3 行的短段落,再在关键信息后面加个小表情,比如📌💡之类的,既符合手机阅读习惯,又显得更自然。别小看这个细节,用户停留时间能明显变长。

第三个是留 “修改痕迹”。故意在文中留一两个无伤大雅的小调整,比如把 “的” 改成 “得”,或者调整下标点符号,让内容看起来像是人工逐字改过的。平台的 AI 检测系统很敏感,完全规整的内容反而容易被标记,带点 “人工瑕疵” 反而更安全。

📈 未来趋势:AI 伪原创会取代人工吗?

经常有人问我这个问题,我的答案是 “不会,但会重塑工作方式”。未来的自媒体运营,肯定是 “AI 负责量产,人负责精品”。常规资讯、活动通知、基础科普这类内容,会完全由 AI 处理;而深度分析、情感共鸣、个人 IP 打造这类内容,还是得靠人来做,毕竟机器学不会真正的共情和独特视角。

工具也会越来越智能。现在已经有工具能根据账号的粉丝画像调整内容风格了,比如知道粉丝多是宝妈,就会多用 “宝妈们都懂的”“带娃时发现” 这类表达。以后可能还会结合实时热点自动生成内容,甚至能预测哪个版本的内容更容易爆火。

但说到底,工具只是辅助。真正能做好自媒体矩阵的,还是那些能把 AI 用明白,同时又不丢自己核心竞争力的人。就像当年 PS 出现没淘汰设计师,剪辑软件出现没淘汰视频创作者一样,AI 伪原创工具最终会筛选出那些真正懂内容、会运营的人,淘汰的只是只会机械搬运的从业者。