🔍 AI 伪原创的核心秘密:深度神经网络如何让文字 “活起来”

好多人用 AI 伪原创的时候都纳闷,为啥同样是改文章,有的改完读起来疙疙瘩瘩,有的却跟新写的一样顺溜?这里面的关键,就是深度神经网络模型在背后使的劲。以前的伪原创工具顶多是换换同义词、调调语序,碰到稍微复杂点的句子就露馅,现在不一样了,深度神经网络就像给 AI 装了个 “语言大脑”,能从里到外吃透文章的意思,再用自己的话重新 “说” 出来。

举个例子,你丢给 AI 一段关于 “手机拍照技巧” 的文字,它不是简单地把 “调整焦距” 换成 “调节对焦”,而是先分析每句话在讲啥 —— 是在说光线角度,还是在讲构图方法,然后根据这些意思,结合自己 “学” 过的千万篇文章的表达方式,重新组织出一段意思一样但说法全新的内容。这就好比你跟朋友转述一个故事,不是逐字照搬,而是把情节理解了之后,用自己平时说话的方式讲出来,这样别人听着自然顺耳。

🤖 深度神经网络的三大 “魔法技能” 让语句通顺有章可循

1. 像人类一样 “懂” 语义的分词与上下文理解

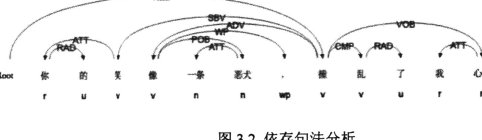

深度神经网络处理文字的第一步,就是把一长串的句子拆成一个个 “词”,不过它拆的可不是简单的词语,而是连带着上下文的关系一起分析。比如 “苹果熟了” 和 “苹果手机发布了”,同样是 “苹果”,在不同的句子里意思完全不一样,深度神经网络就能通过上下文的 “语境”,准确判断出这里的 “苹果” 到底指的是水果还是品牌。

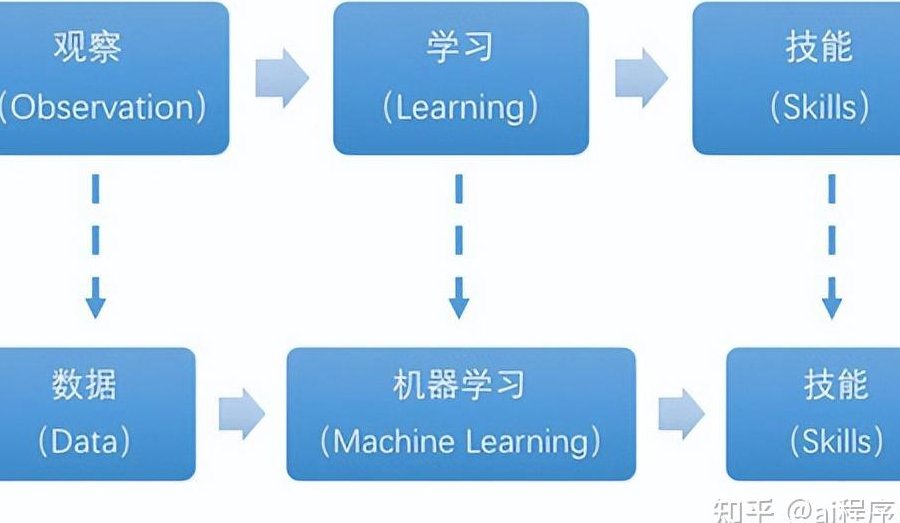

它是怎么做到的呢?靠的是大量的数据训练。工程师们给模型喂了互联网上数十亿篇的文章,让它自己去 “学习” 每个词在不同语境下的含义。时间长了,模型就像一个特别会 “察言观色” 的高手,看到一个词就能联想到前后文可能在讲什么,这样在改写的时候,就不会因为词义理解错误而写出驴唇不对马嘴的句子。

2. 能 “创造” 新句子的序列生成能力

以前的伪原创工具生成句子,就像玩拼图游戏,把现有的词语换来换去,很容易出现语法错误或者逻辑断层。深度神经网络不一样,它有一套自己的 “造句逻辑”,比如现在常用的 Transformer 模型,能像人类大脑一样,同时考虑句子里每个词之间的关系,然后按照合理的语法规则和逻辑顺序,生成全新的句子。

打个比方,你让它改写 “小明早上吃了鸡蛋和牛奶,然后去上学”,它可能会变成 “清晨,小明把鸡蛋和牛奶当作早餐,吃完就赶紧往学校赶”。这里面不仅换了说法,还调整了句子的结构,让表达更自然。而且,它还能根据不同的场景调整语言风格,比如把口语化的内容改成正式的书面语,或者把严肃的表述变得更活泼,这都是因为它 “学会” 了不同语境下的语言规律。

3. 越用越聪明的自我优化机制

深度神经网络模型可不是一次性的工具,它就像一个会自己学习进步的学生,用得越多,改出来的文章就越通顺。当用户用它改写文章后,不管是觉得改得好还是不好,这些反馈都会变成模型的 “学习资料”,让它自己调整参数,优化改写策略。

比如说,一开始它可能会把 “因为下雨,所以我没出门” 改成 “由于下雨的缘故,因此我没有外出”,虽然意思对,但 “由于” 和 “因此” 有点重复,显得啰嗦。用户指出这个问题后,模型就会记住这种情况,下次再碰到类似的句子,就会换成 “下雨了,我就没出门” 这样更简洁的表达。这种自我优化的能力,让模型能不断适应用户的需求,写出更符合人类语言习惯的内容。

📊 深度神经网络模型在伪原创中的实际应用与优化技巧

1. 选择合适的模型架构是基础

现在市面上的伪原创工具用的深度神经网络模型五花八门,常见的有 RNN、LSTM、Transformer 等等。对于追求语句通顺的用户来说,Transformer 模型是个不错的选择,它处理长句子的能力更强,能更好地把握句子前后的逻辑关系,改出来的文章很少出现 “前半句和后半句接不上” 的情况。

不过,不同的工具对模型的优化程度不一样。有的工具虽然用了 Transformer,但只是简单套用,没有针对伪原创场景做专门的训练;而有的工具会在模型里加入大量的中文语料,针对中文的语法特点和表达习惯进行优化,这样改出来的文章自然更符合我们的阅读习惯。所以大家选工具的时候,不妨多试试,看看哪个工具改出来的文章更顺溜。

2. 合理设置参数让改写更精准

深度神经网络模型有很多参数可以调整,比如 “生成温度”,这个参数决定了模型改写时的 “创造力”。温度高,模型就会更 “放飞自我”,写出一些比较新颖但可能不太靠谱的句子;温度低,模型就会更 “保守”,改写后的内容和原文更接近,但可能缺乏新意。

对于想要语句通顺的用户来说,刚开始可以把温度设低一点,比如 0.5 左右,这样模型会在保证意思不变的前提下,对句子进行适度的调整,出错的概率也低。等用熟练了,再根据自己的需求慢慢调高温度,在通顺和创新之间找到平衡。另外,还有 “最大长度”“重复惩罚” 等参数,也可以根据具体的改写内容进行调整,比如改写长文章时,适当增加最大长度,避免句子被截断。

3. 结合人工审核让内容更完美

虽然深度神经网络模型已经很厉害,但毕竟不是真人,有时候还是会犯一些 “小错误”,比如把一些专业术语改错,或者在复杂句子的处理上不够到位。这时候就需要人工进行简单的审核,比如通读一遍改写后的文章,看看有没有明显的语法错误、逻辑漏洞,或者意思表达不准确的地方。

人工审核不需要太仔细,主要关注那些模型容易出错的地方,比如长难句、专业词汇、标点符号等。碰到改得不好的地方,也不用全部推翻重来,只需要简单修改一下就行。这样既能发挥 AI 的高效,又能保证内容的质量,算是个 “性价比” 很高的办法。

❗ 深度神经网络模型伪原创的常见 “坑” 与避坑指南

1. 别被 “过度改写” 带偏

有些深度神经网络模型为了追求 “原创度”,会把文章改得面目全非,虽然语句还是通顺的,但意思却跟原文差了十万八千里。比如原文在讲 “如何挑选优质苹果”,改完之后变成了 “苹果的历史起源与文化意义”,这就完全跑偏了。

怎么避免这种情况呢?一方面,在使用工具的时候,注意查看有没有 “改写强度” 的设置,把强度调低一点,让模型在保证通顺的前提下,尽量保留原文的核心意思;另一方面,改写完成后,先快速浏览一下文章的主旨,看看有没有偏离原文的主题,一旦发现问题,及时调整参数或者更换工具。

2. 警惕 “伪通顺” 的陷阱

有些文章乍一看语句挺通顺,但仔细一读就会发现,里面有很多 “废话” 或者 “重复表达”,这就是所谓的 “伪通顺”。比如 “在今天的这个时代里,我们大家都知道,互联网的发展速度是非常快的”,其实可以简单说成 “现在互联网发展很快”。

深度神经网络模型之所以会写出这样的句子,主要是因为训练数据里有很多类似的表达,模型 “学” 到了这些不太好的习惯。要避免这种情况,我们可以在改写后,对文章进行 “精简”,把那些啰嗦的、重复的内容删掉,让表达更简洁有力。平时也可以多给模型喂一些优质的语料,比如经典的文学作品、严谨的新闻报道,让它 “学习” 更规范的语言表达。

3. 专业领域内容要特别小心

在一些专业领域,比如医学、法律、科技等,深度神经网络模型很容易出错,因为这些领域有很多专业术语和特定的表达方式,模型如果没有经过专门的训练,很容易把术语改错或者误解意思。比如把 “有期徒刑” 改成 “有期限的徒刑”,虽然通顺了,但意思完全变了。

所以,如果是处理专业领域的内容,最好先对模型进行 “微调”,也就是用该领域的大量专业文章对模型进行训练,让它熟悉相关的术语和表达习惯。如果自己不会微调,也可以选择那些针对特定领域优化过的伪原创工具,或者在改写后找专业人士进行审核,确保内容的准确性和专业性。

🌟 总结:深度神经网络让 AI 伪原创真正 “靠谱” 起来

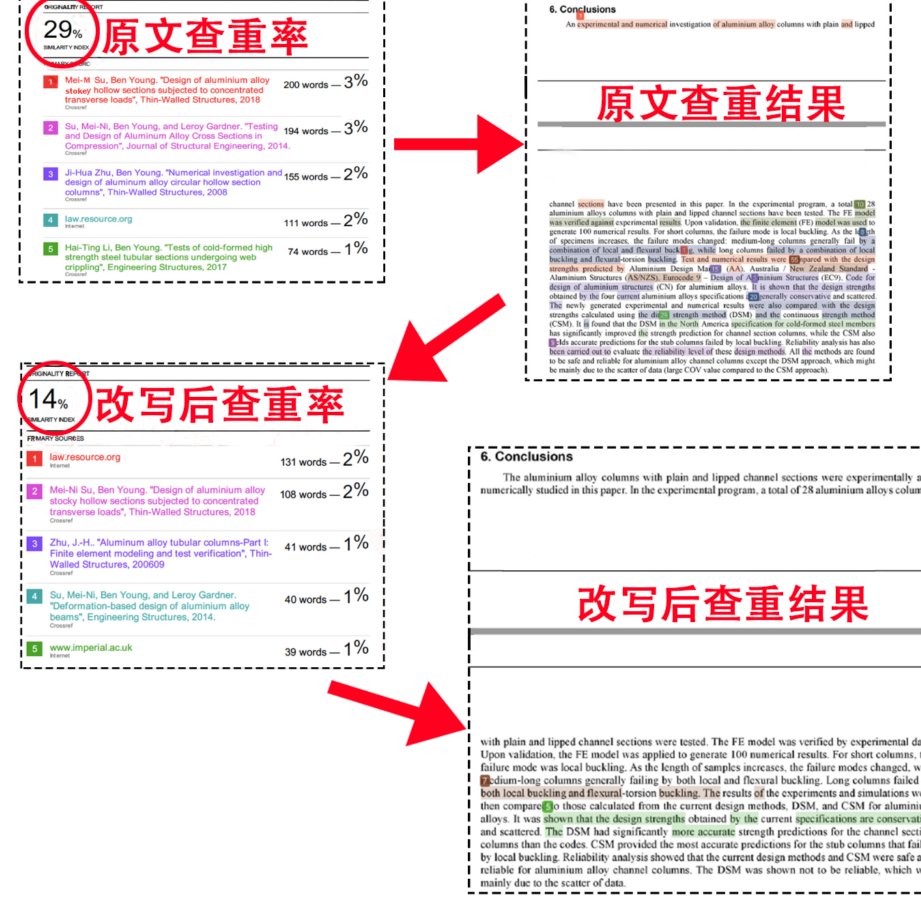

以前说起 AI 伪原创,很多人都觉得就是 “换词游戏”,改出来的文章要么不通顺,要么意思跑偏,根本没法用。现在不一样了,深度神经网络模型就像给 AI 伪原创来了一场 “革命”,让它真正具备了理解语义、生成自然语句的能力。

不过,咱们也不能完全依赖模型,毕竟它是 “死” 的,人是 “活” 的。在使用过程中,学会选择合适的模型、调整合理的参数、结合人工审核,才能让 AI 伪原创发挥出最大的作用,写出既通顺又有价值的内容。随着技术的不断进步,深度神经网络模型还会越来越聪明,未来 AI 伪原创肯定会给我们带来更多的惊喜。