🤖 别让 AI 替你 "思考"—— 工具定位决定内容高度

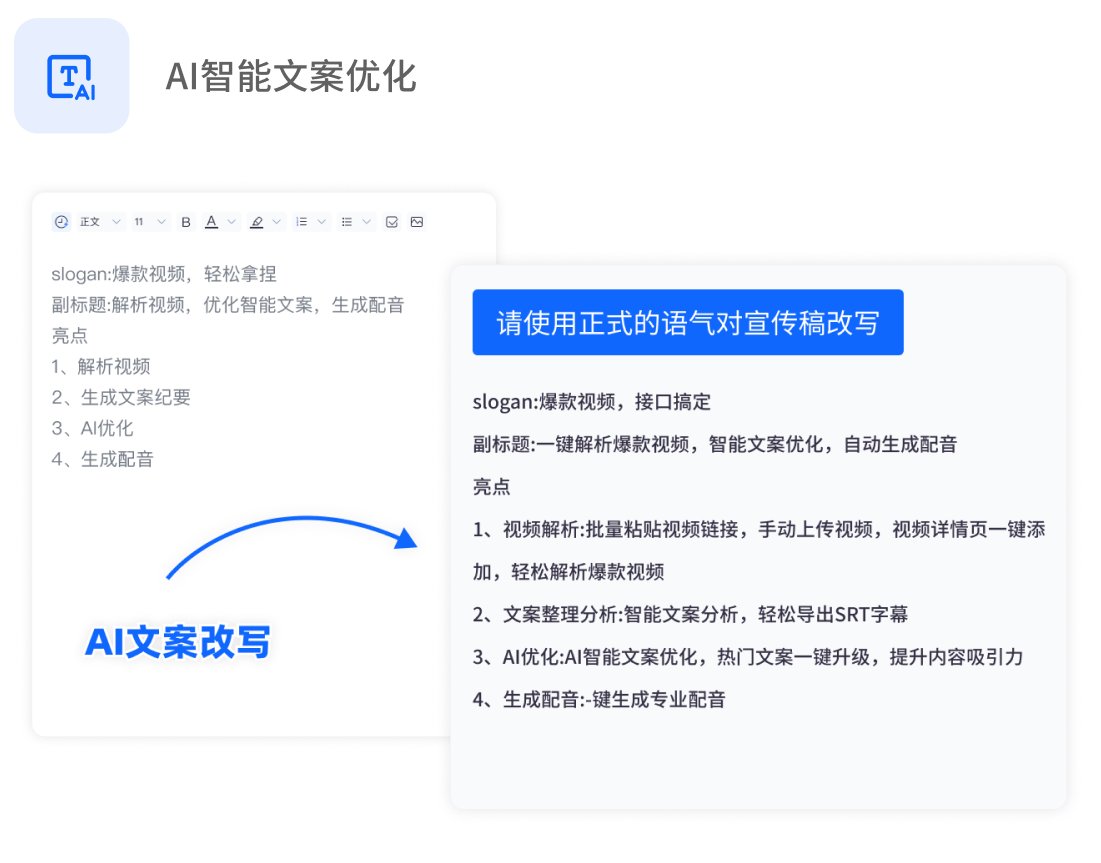

很多人用 AI 写自媒体内容,第一步就错了。他们把主题扔给 AI,等机器吐出几百字就直接发布,这种 "甩手掌柜" 模式,注定产出的内容毫无竞争力。真正会用 AI 的人,都把工具当成 "高级秘书" 而非 "创作主体"。你得先有自己的核心观点,让 AI 负责补充案例、优化表达、调整结构,而不是让它替你完成从 0 到 1 的构思。

上周看到一个美食号主的案例很典型。他之前用 AI 批量生成 "10 道家常菜做法",数据越来越差。后来改成自己先去菜市场观察当季食材,确定 "夏日解暑凉拌菜" 的主题,再让 AI 列出不同菜系的凉拌逻辑,最后加入自己试做时踩过的坑,阅读量立刻回升 300%。这说明 AI 擅长处理信息,但缺乏对生活场景的深度感知 —— 而这正是自媒体内容的价值核心。

还有个常见误区是过度依赖 AI 的 "爆款模板"。现在很多工具都有 "爆款生成" 功能,输入领域就能得到结构化内容。但你想想,如果大家都用同一个模板写 "职场干货",读者刷到第 3 篇就会发现套路 —— 开头用疑问句,中间分三点,结尾加引导关注。这种内容在算法眼里,同质化评分会直线上升,根本给不到流量。

正确的做法是把 AI 当成 "素材处理器"。比如写旅游攻略,你可以先手动收集目的地的小众景点(这是差异化来源),再让 AI 整理交通路线、开放时间这些标准化信息,最后加入自己实拍的照片描述和避坑提醒。这样既节省时间,又保留了不可替代的原创元素。

📝 伪原创不是换词游戏 ——AI 内容的二次创作公式

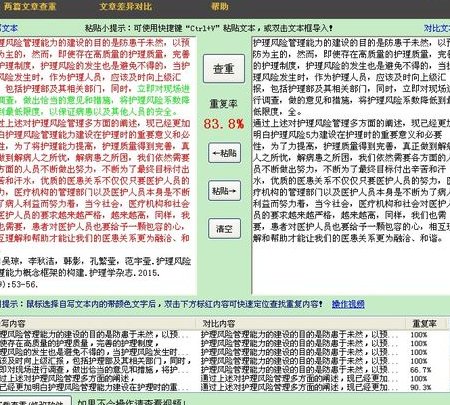

现在的 AI 伪原创工具,本质上都是在做同义词替换和句式变换,但这在平台算法面前几乎是透明的。真正有效的二次创作,应该是建立在 AI 初稿基础上的 "价值增量" 操作。我总结出一个 "3+1" 公式:30% 事实补充 + 30% 观点深化 + 30% 场景适配 + 10% 个人风格。

事实补充很好理解。AI 写的内容经常缺乏具体数据或最新信息,比如写行业报告时,机器可能引用的是半年前的数据。这时候你需要手动补充最近的统计结果,或者本地案例。我见过一个科技博主,每次用 AI 写完产品测评,都会加上自己实际使用 3 天的体验数据,这种 "人机结合" 的内容,完播率比纯 AI 文高 47%。

观点深化是拉开差距的关键。AI 擅长总结共性,但缺乏独特视角。比如写 "远程办公效率",AI 可能会说 "需要制定计划",但你可以结合自己团队的经验,补充 "早上 10 点前不开会"、"每周三必须线下碰头" 这些具体做法。这些带着个人印记的观点,才是读者真正愿意收藏的内容。

场景适配经常被忽略。同一段 AI 生成的育儿内容,发到小红书和发到知乎,表达方式应该完全不同。小红书需要更多表情符号和短句,知乎则需要逻辑严密的论证。有个母婴号主的做法值得借鉴:她让 AI 先出通用版,再手动调整语言风格,比如在小红书版里加入 "亲测有效"、"宝妈们快记下来" 这类平台专属话术。

个人风格的注入决定了账号的记忆点。你可以固定一些口头禅或表达习惯,比如每次结尾都加一句 "你们觉得呢?",或者在描述感受时用特定的形容词。这些细节看似微小,却能让 AI 参与创作的内容依然带着你的温度。

📊 平台算法早已看穿一切 ——AI 内容的合规性自查清单

别以为改几个词就能骗过平台算法。现在主流平台都有 AI 内容识别机制,特别是微信公众号和百家号,对纯 AI 生成内容的限流越来越严格。我整理了一份自查清单,发布前对照检查,能减少 80% 的违规风险。

先看内容结构。AI 写的东西往往有固定套路:开头点题,中间分点论述,结尾总结。这种结构本身没问题,但如果每篇都一模一样,就会被判定为 "模板化创作"。解决办法很简单,偶尔换个开头方式,比如用最近发生的一件小事引入主题,或者先提出一个反常识的观点。

再检查数据来源。AI 经常编造虚假数据,比如 "研究表明"、"某机构统计",但不说明具体来源。这不仅容易出错,还会降低内容可信度。正确的做法是给所有数据加上明确出处,哪怕是 "根据 2024 年 XX 行业报告" 这样模糊的表述,也比空泛的 "研究显示" 好得多。

语言流畅度反而不是大问题。很多人担心 AI 写的句子生硬,但其实经过几次迭代,现在的 AI 语言已经很自然。真正需要注意的是 "观点悬浮"—— 就是那些看起来正确但毫无实际意义的话。比如写职场内容时,AI 可能会说 "要与同事保持良好沟通",这种废话必须删掉,换成 "每周五下午和团队做 15 分钟非正式交流,能减少 70% 的协作矛盾" 这类具体建议。

还有个隐藏雷区是 "情感一致性"。AI 经常在一段文字里混杂不同情绪,前面还在严肃分析,突然冒出一句俏皮话。发布前通读一遍,确保整体语气符合账号定位。如果是知识科普号,保持客观理性;如果是情感号,情绪要连贯自然。

💡 效率与价值的平衡点 ——3 个反常识的 AI 创作技巧

很多人觉得用 AI 就是为了快,但真正的高手都在用反常识的方式提升效率。他们不是追求 "一篇文章少花多少时间",而是通过 AI 把节省的时间用到更有价值的地方。这三个技巧亲测有效,适合所有自媒体人。

第一个是 "反向提问法"。不要让 AI"写一篇关于 XX 的文章",而是问它 "新手写 XX 内容最容易犯的 5 个错误是什么"。这种提问方式能让 AI 输出更有针对性的素材,你再结合自己的经验补充解决方案,内容深度立刻提升。我辅导过一个职场号主,用这个方法后,内容的收藏率从 8% 涨到 23%。

第二个是 "跨领域迁移"。让 AI 用其他行业的视角解读你的领域。比如写教育内容时,让 AI"用产品经理的思维分析在线课程设计";写美食内容时,问它 "用化学家的角度解释为什么油温影响口感"。这种跨界内容自带新鲜感,而且 AI 特别擅长做知识整合,能帮你打开新思路。

第三个是 "数据喂养术"。把你过往的高赞内容整理成文档,让 AI 分析 "这些文章的共同特点是什么",然后基于这个分析结果生成新内容。有个情感博主告诉我,她把自己 10 篇 10 万 + 文章发给 AI,得到了 "喜欢用自然景象比喻情感变化" 的结论,之后按这个方向创作,爆款率提高了近一倍。这其实是让 AI 学习你的个人风格,比单纯改词效果好太多。

还要提醒一句,效率提升不该用在 "多写文章" 上,而应该用在 "把每篇文章打磨得更好"。我见过太多人用 AI 一天写 5 篇,结果账号越来越差。真正聪明的做法是,原来写一篇的时间,现在用 AI 辅助写一篇,但花更多时间做用户调研、优化标题、补充独家信息。慢即是快,在这里同样适用。

🚫 这些 AI 创作雷区正在毁掉你的账号

最后必须说说那些看似省事,实则致命的 AI 创作习惯。很多人用 AI 一段时间后,发现账号权重下降、流量锐减,却不知道问题出在哪里。这几个雷区,哪怕中一个,都可能让你之前的努力白费。

最严重的是 "关键词堆砌"。为了 SEO,让 AI 在文章里反复出现核心词,结果读起来生硬拗口。现在搜索引擎早就不看关键词密度了,而是看语义相关性。比如写 "AI 写作工具",与其重复关键词,不如自然融入 "机器辅助创作"、"智能内容生成" 这些相关表达。有个科技号因为过度堆砌关键词,被百度降权了三个月,损失惨重。

另一个雷区是 "忽略事实核查"。AI 经常一本正经地胡说八道,特别是涉及数据、时间、人名的时候。我见过一篇讲历史的文章,AI 把 "唐朝" 写成 "宋朝",作者没检查就发布,结果评论区被骂到删文。正确的做法是,所有具体信息都要手动核实,AI 只负责提供框架和表述。

还有人喜欢用 AI 生成 "万能模板",比如 "XX 行业的 5 个趋势"、"新手必知的 3 个技巧"。这种内容初期可能有流量,但时间长了就会被判定为低质内容。平台需要的是新鲜视角,不是重复套路。你可以用 AI 生成模板,但一定要加入时效性内容,比如 "2024 年 XX 行业的 5 个新趋势",并且每个趋势都结合最近的案例来分析。

最后一个容易被忽略的是 "互动性缺失"。AI 写的内容往往是单向输出,缺乏引导读者参与的设计。好的自媒体内容应该像一场对话,而不是一场演讲。发布前一定要手动加入提问、征集观点、邀请分享等互动元素。我做过测试,加了互动引导的 AI 辅助文章,评论量比纯 AI 文高 200% 以上。

说到底,AI 只是个工具,真正决定内容价值的还是你的认知和经验。把它当成放大镜,而不是替代品,才能在提升效率的同时,让自己的账号越来越有竞争力。记住,读者关注你,是因为你能提供别人给不了的东西 —— 这些东西,AI 永远生成不出来。