AI 检测系统就像论文的 “照妖镜”,能通过语义分析、句式结构、词汇分布等维度识别机器生成内容。比如 Turnitin 的 AI 模型会捕捉高频词汇和工整句式,而知网的 AIGC-X 则通过深度学习对比人类写作的语言特征差异。更严格的 iThenticate 甚至能识别跨语言翻译的重复内容,准确率高达 99.9%。这意味着单纯替换同义词或调整语序已经不够,必须从根本上改变内容的生成逻辑。

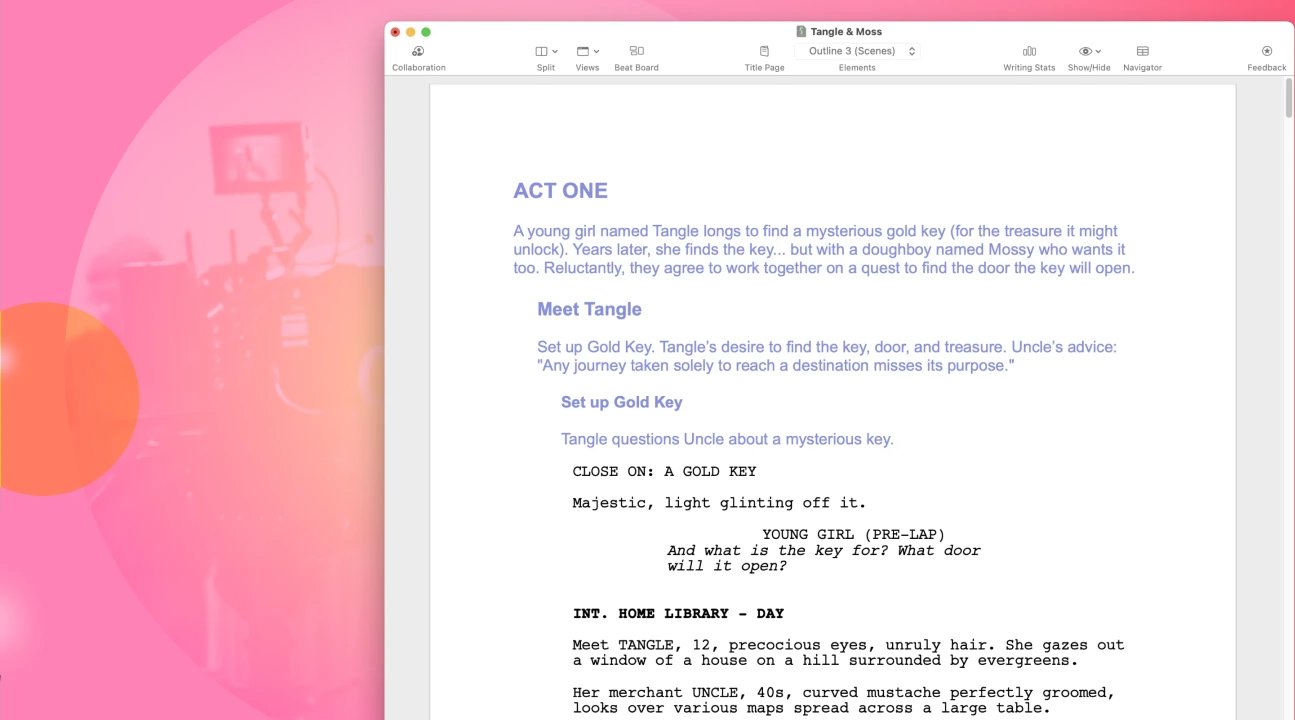

分阶段写作法能有效避免直接复制 AI 输出。先手动列大纲,确定研究框架和核心论点,再让 AI 辅助填充文献综述或数据整理等非核心内容。比如写引言时,先自己梳理研究背景和问题,再用 AI 补充近年研究趋势,但必须对生成内容进行二次加工。

句式解构是基础操作。把 AI 钟爱的对称句式(如 “虽然 A 理论成立,但 B 研究提出质疑”)拆成 3 个短句,加入限定词如 “基于 2018-2022 年的纵向数据”,再调换主从句顺序。这样不仅能打破机器的工整感,还能增加内容的层次感。

文献引用策略能显著降低 AI 痕迹。基础理论部分引用 3 篇近 3 年的新文献 + 2 篇经典研究,方法论部分加入 1 篇跨学科文献,比如在教育研究中引用神经科学的实验方法。这种组合会让检测系统误以为内容出自学术老手,而非 AI 拼凑。

逐段精读是必不可少的环节。通读时重点检查三类内容:重复出现的高频词汇(如 “研究表明”“综上所述”)、逻辑断层的段落、以及过于完美的句式结构。发现问题后,用 Quillbot 的 “深度改写” 模式重新组织语言,再结合 Grammarly 检查语法和流畅度。

透明披露是国际通行准则。根据中科院的要求,即使只使用 AI 辅助润色,也需在致谢部分注明工具名称、版本和使用范围,比如 “本研究使用 ChatGPT(v4.0)辅助文献检索,所有内容经人工复核”。隐瞒 AI 使用不仅可能导致论文被撤稿,还会影响学术声誉。

(该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库)