现在做内容的,谁还没试过用 AI 搞搞伪原创?但你知道吗?不是随便改几个词、换个句式就叫 “安全” 了。平台对 AI 内容的规则,比你想的要细得多。一不小心,可能辛苦做的内容就被限流、删帖,甚至账号被降权。今天就掰开揉碎了说,主流平台到底怎么看 AI 伪原创,哪些红线绝对不能碰。

📌 先搞懂:主流平台对 AI 内容的 “潜规则”

别觉得平台没明说就可以随便来。其实不管是微信公众号、头条号,还是抖音、知乎,早就有针对 AI 内容的隐性规则了。这些规则不会写在明面上的 “社区规范” 里,但算法会实实在在地执行。

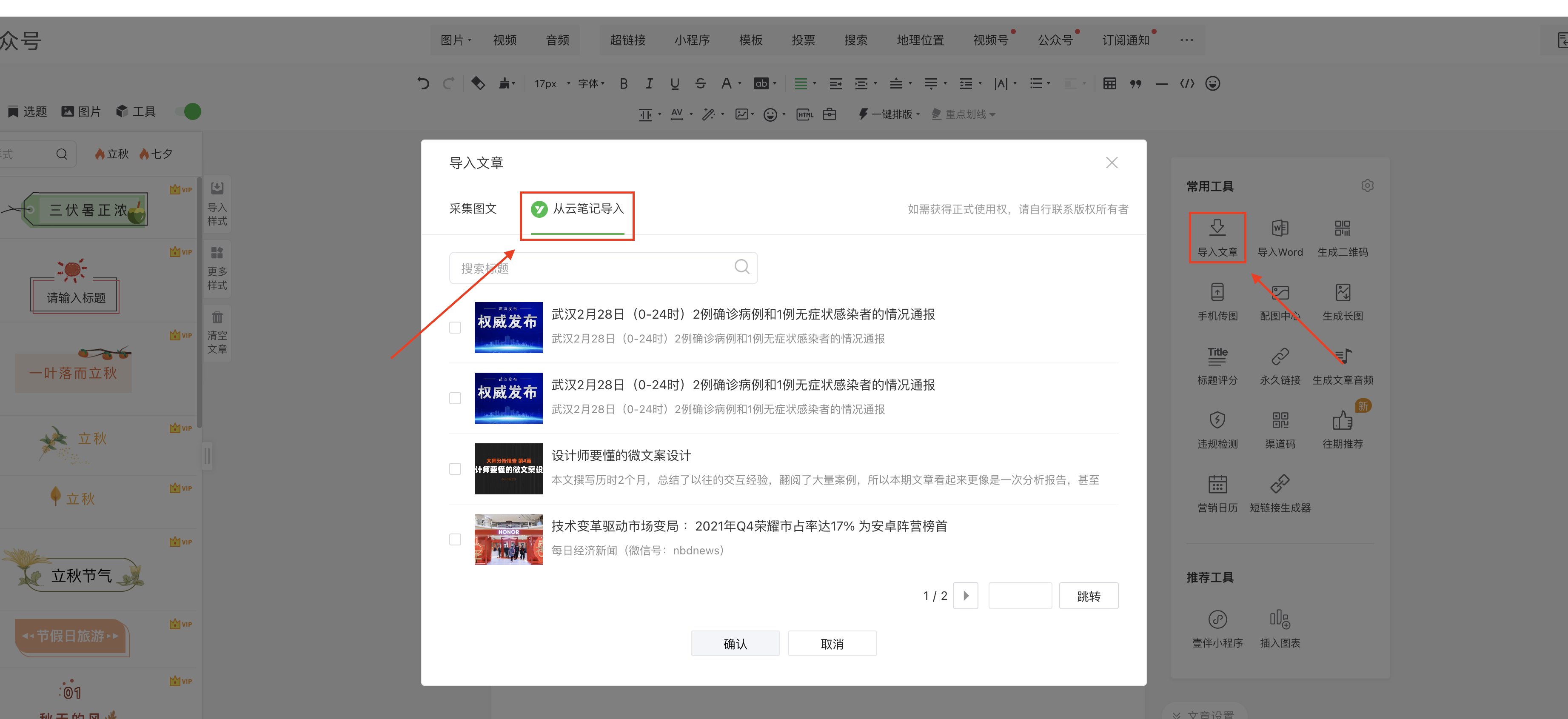

微信公众号是很多人做内容的主战场。它的核心逻辑是 “保护原创,打击低质”。你用 AI 把别人的爆款文章换个说法再发,哪怕改了 50%,只要被系统识别出 “核心观点和结构高度相似”,大概率拿不到原创标。更麻烦的是,现在微信的 “原创保护机制” 已经接入了 AI 检测工具,专门抓那些 “机器味重” 的内容 —— 比如句式僵硬、逻辑断层、观点重复的 AI 伪原创,很容易被打上 “低质内容” 标签,推荐量直接砍半。

头条号(西瓜视频)更直接,它的 “消重算法” 是 AI 伪原创的克星。平台明确说过,“利用技术手段生成的、缺乏原创观点的内容” 会被限流。你可能不知道,头条的数据库里存着全网近 5 年的内容,AI 伪原创生成的句子,只要和库里的内容有超过 60% 的相似度,就会被判定为 “重复内容”。之前有个科技号,用 AI 把 3 篇同主题文章打乱重写,结果发布后阅读量只有平时的 1/10,后台还收到了 “内容质量待提升” 的提醒。

抖音和快手这类短视频平台,对 AI 伪原创的警惕性也在提高。它们的检测重点不在文字,而在 “内容价值”。比如你用 AI 把别人的口播稿换个说法,自己出镜念一遍,看似是原创视频,但如果观点、案例甚至语气都和原视频高度相似,系统会判定为 “二次搬运”。尤其是那些带 “AI 生成配音”“AI 生成字幕” 的视频,很容易触发审核机制 —— 平台默认这类内容 “创作成本低,价值密度低”,给的流量池会很小。

知乎的规则更 “玄学” 一点。它不反对 AI 工具,但极度反感 “用 AI 堆答案”。比如你用 AI 写了篇回答,全是套话、没有个人经历或独特观点,哪怕查重率很低,也会被折叠。知乎的算法更看重 “内容的独特性”,AI 伪原创如果只是 “换汤不换药”,很容易被用户举报 “低质”,进而影响账号权重。

🔍 别踩坑:AI 伪原创最容易触碰的 3 条红线

知道了平台的态度,就得清楚哪些雷绝对不能踩。这 3 条红线,哪怕碰一条,都可能让你的内容 “白做”。

第一条红线:版权侵权,尤其是 “洗稿式伪原创”。很多人觉得,用 AI 把别人的文章改改句子、换换案例,就不算抄了。大错特错。平台判定版权侵权,看的是 “核心表达是否独创”。比如你用 AI 把一篇爆款文的核心论点、数据、甚至故事线都保留,只改了描述方式,这在法律上叫 “实质性相似”,原作者一投诉一个准。之前有个情感号,用 AI 改写了某博主的原创故事,把 “女主叫小美” 改成 “女主叫莉莉”,其他情节几乎一样,结果被起诉,不仅删文道歉,还赔了几万块。

第二条红线:低质拼凑,用 AI 搞 “内容垃圾”。有些人为了省时间,直接让 AI 把十几篇同主题文章 “缝合” 成一篇。这种内容一眼就能看出问题 —— 逻辑混乱,观点前后矛盾,甚至出现 “前言不搭后语” 的句子。平台对这种 “低质内容” 的容忍度为零。微信公众号的 “原创评分系统” 里,“逻辑连贯性” 占 30% 的权重,AI 拼凑的内容基本拿不到高分;头条更直接,会给这类内容打上 “标题党 / 低质拼凑” 标签,让它永远进不了推荐池。

第三条红线:虚假信息,AI 生成的内容没核实。AI 有时候会 “一本正经地胡说八道”—— 比如编造数据、假新闻、错误的专业知识。如果你直接用 AI 生成的内容发出去,没自己核实,就可能触碰 “虚假信息” 红线。医疗、财经、教育这几个领域尤其敏感。之前有个健康号,用 AI 写 “养生文章”,里面说 “每天喝 3 升水能治高血压”,被网友举报后,账号直接被禁言 7 天,还被列入了平台的 “重点监控名单”。

⚠️ 看案例:这些账号栽了,只因没搞懂规则

说再多规则,不如看几个真实案例。这些账号都是因为对 AI 伪原创的规则一知半解,最后栽了跟头。

案例 1:微信公众号 “XX 职场说”。这个号主要发职场干货,为了追热点,小编用 AI 把 3 篇关于 “996” 的文章改写后合并发布,还申请了原创。结果发布后 2 小时,就收到了 “原创声明被驳回” 的通知,理由是 “内容与多篇已发布内容高度相似”。更糟的是,因为这次申请,系统判定账号 “有滥用原创功能嫌疑”,接下来 1 个月,这个号所有文章的推荐量都比平时少了 60%。

案例 2:头条号 “XX 历史”。运营者觉得历史类内容好做,就用 AI 把《史记》《资治通鉴》里的故事改写后发布,标题都起得很夸张,比如 “项羽其实没自刎?AI 还原真实结局”。一开始有几篇爆了,但 3 周后,平台突然给了 “内容低质” 的处罚,理由是 “缺乏原创解读,仅对史料进行简单改写”。之后这个号发的内容,阅读量再也没超过 1000。

案例 3:抖音账号 “XX 育儿说”。博主用 AI 生成育儿知识文案,自己出镜念,每天发 3 条。因为内容看起来 “专业”,很快涨了 10 万粉。但有一次,AI 生成的文案里说 “宝宝 6 个月可以吃盐”(正确说法是 1 岁内不建议吃),被粉丝指出错误后,平台判定 “发布错误信息”,不仅删了视频,还限制了账号 30 天的流量。复更后,哪怕内容全改人工撰写,流量也回不到之前的 1/3。

这些案例都有个共同点:不是故意违规,而是没搞懂平台对 AI 内容的 “隐性要求”—— 原创不仅是 “形式上的不同”,更得有 “内容上的独特价值”。

✅ 想合规?AI 伪原创的 “安全操作指南”

不是说 AI 伪原创完全不能做,关键是要掌握 “合规技巧”。做好这几点,既能提高效率,又能避开红线。

先搞清楚 “AI 只是工具,不是主角”。你可以用 AI 帮你列大纲、找案例,但最终的内容必须有你的 “原创印记”。比如写一篇关于 “职场沟通” 的文章,AI 给的初稿可能很常规,你可以加入自己的真实经历 ——“上次我用这个方法跟老板提涨薪,居然成了”,或者补充一个最新案例 ——“最近某大厂的内部沟通新规,其实就是这个逻辑”。这些 “个人化内容” 是 AI 模仿不来的,也是平台最认的 “原创信号”。

其次,原创度检测一定要做,而且得用平台 “认可” 的工具。别只信某一个检测软件,多换几个试试。微信生态内,“原创宝” 的检测结果比较准,它能直接比对微信公众号的历史内容;头条号可以用 “原创度检测工具”(在头条号后台的 “实验室” 里),它会告诉你内容和平台库的相似度;如果是多平台分发,建议再用 “CopyScape” 查一下全网重复率,确保相似度低于 40%。记住,检测不是目的,是为了找到 “需要修改的地方”—— 比如某段话相似度高,就用自己的话重写,或者删掉换个案例。

还有个小技巧:给 AI 内容 “加细节”。AI 生成的内容往往比较 “空泛”,比如写 “旅行攻略”,AI 可能只会说 “这里很美,值得去”。你可以补充具体细节 ——“下午 3 点去的时候,阳光刚好透过树叶洒在湖面上,拍出来的照片不用修都好看”“旁边的小吃摊,10 块钱的炸土豆比网红店还香”。这些细节越具体,越能体现 “人工加工” 的痕迹,平台也会觉得内容更有价值。

最后,别碰 “敏感领域”。医疗、财经、法律、教育这些领域,平台对 AI 内容的审核最严。不是不能写,而是必须 “极度谨慎”。比如写医疗内容,AI 给的建议必须有明确来源 ——“据 XX 医院官网 2024 年发布的指南”,而且一定要加免责声明 ——“以上内容仅供参考,具体请遵医嘱”。如果是财经类,涉及股票、基金的分析,绝对不能用 AI 生成,必须自己查数据、做分析,否则很容易被判定为 “虚假宣传”。

📈 长期来看:平台对 AI 内容的态度会变吗?

肯定会变,但大方向不会反。现在平台对 AI 伪原创严,不是反对 AI 技术,而是反对 “用 AI 偷懒、生产低质内容”。未来,随着 AI 写作越来越普遍,平台的规则可能会更细化 —— 比如区分 “AI 辅助创作” 和 “纯 AI 生成”,对前者更宽容,对后者更严格。

其实已经有平台在尝试 “AI 内容标签” 了。比如小红书最近在测试 “AI 生成内容” 标签,作者可以主动标注 “本文由 AI 辅助创作”,标注后平台会适当放宽审核标准。这可能是个信号:未来,“坦诚使用 AI” 比 “偷偷摸摸伪原创” 更安全。

另外,平台的检测技术也会升级。现在能识别 “句式僵硬”“逻辑重复”,以后可能会直接识别 “AI 的写作风格”—— 比如某类 AI 模型喜欢用的词汇、结构,都可能成为检测依据。这意味着,单纯靠 “换词、改句” 的伪原创,生存空间会越来越小。

所以,与其研究 “怎么用 AI 伪原创不被发现”,不如早点适应 “AI + 人工” 的创作模式。AI 负责找资料、搭框架,人负责加观点、补细节、控质量。这样既提高效率,又符合平台对 “优质原创” 的要求,长期来看更稳妥。

说到底,平台的核心诉求永远是 “给用户提供有价值的内容”。不管用不用 AI,只要你的内容能帮用户解决问题、提供新知,就不用担心触红线。反之,要是只想靠 AI 走捷径,迟早会被平台 “筛掉”。想清楚这一点,比记住任何规则都重要。