现在很多人都发现,刷手机时总刷到似曾相识的内容。明明是不同账号发布的,读起来却像一个模子刻出来的。这背后,就是 AI 伪原创在作祟。

这些内容往往是把几篇文章打乱重组,换几个词,调整下句式,就成了 "新内容"。平台可能觉得这是在产出内容,殊不知用户早就看穿了。这种内容对用户体验的伤害,正在慢慢显现。

🤖 AI 伪原创泛滥:用户正在遭遇的 "阅读陷阱"

打开资讯 APP,翻了十分钟,感觉像在原地打转。一篇讲 "夏季养生" 的文章,换了三个标题,内容核心就那几句 "多喝水、少熬夜"。这就是 AI 伪原创最直观的表现 ——信息重复率高得吓人。

用户想找新观点、新方法,结果翻来覆去都是旧内容。有次帮朋友查 "婴儿辅食添加指南",连续点开五篇文章,发现案例都是同一个宝宝,连辅食照片都没换,只是把 "7 个月" 改成 "8 个月"。这种内容不仅浪费时间,还会让用户对平台产生抵触心理。

更让人头疼的是逻辑断层。AI 伪原创擅长把不同来源的句子拼接,但很难保证逻辑连贯。见过一篇讲 "信用卡理财" 的文章,前半句说 "信用卡套现违法",下半句突然跳到 "如何利用套现赚取差价",中间没有任何过渡。用户读到这里,要么一脸懵,要么被错误信息误导。

还有种情况是关键词堆砌。为了讨好搜索引擎,AI 会在文中强行塞入大量相关词。比如写 "瑜伽入门",硬生生把 "下犬式、猫牛式、拜日式" 重复二十多次,读起来像在背单词表。用户不是在获取知识,更像是在做阅读理解题。

😣 用户体验的隐形杀手:从烦躁到彻底离开

用户对内容的耐心,比想象中更脆弱。有数据显示,超过 60% 的用户会在 3 秒内决定是否继续读一篇文章。AI 伪原创最致命的,就是在这 3 秒内就消耗掉用户的好感。

当一个用户连续三次点击都遇到 "换汤不换药" 的内容,他会怎么想?第一次可能觉得 "算了,再看看",第二次会皱眉头,第三次直接关掉 APP。这种体验积累多了,用户会形成 "这个平台没东西" 的印象,然后彻底流失。

更深层的影响是信任崩塌。去年有个育儿号用 AI 伪原创写 "退烧药使用指南",把 "每隔 4 小时" 写成 "每隔 1 小时",导致有家长误读给孩子过量用药。虽然最后删文道歉,但账号粉丝掉了一半。用户不会管你是 AI 出错还是人工失误,他们只知道 "你给的信息不可信"。

还有种隐性伤害是认知疲劳。正常阅读是信息输入 - 理解 - 吸收的过程,AI 伪原创会打乱这个节奏。句子忽长忽短,术语乱用,观点前后矛盾,用户需要反复回头重读,大脑一直在做 "纠错" 工作。就像走在坑坑洼洼的路上,每一步都得小心翼翼,累到一定程度,谁还愿意走下去?

🛠️ 为什么 AI 伪原创做不出好内容?技术瓶颈藏在哪?

别骂 AI 不行,先得明白它的工作原理。现在的 AI 伪原创,本质上是 "概率游戏"—— 根据已有文本,预测下一个词该用什么。它不会理解内容,只是在模仿人类的表达模式。

这就导致两个问题:缺乏深层逻辑和没有创作意图。人类写文章,会先有 "想表达什么",再琢磨 "怎么表达"。AI 则相反,它只在乎 "怎么像人",不在乎 "说什么有价值"。就像学舌的鹦鹉,能模仿声音,却不懂意思。

技术上还有个硬伤是 "上下文盲区"。AI 处理文本时,通常只能关注前后几百字的范围。写短内容还好,一旦超过千字,很容易出现前面说 "A 正确",后面说 "A 错误" 的情况。人类作者会通读全文检查,但依赖 AI 的创作者往往跳过这一步。

数据来源也有问题。很多 AI 伪原创工具的训练数据,本身就包含大量低质内容。用垃圾喂出来的模型,怎么可能产出精品?就像让一个只看过盗版书的人写文章,文字再流畅,也难免带着错漏。

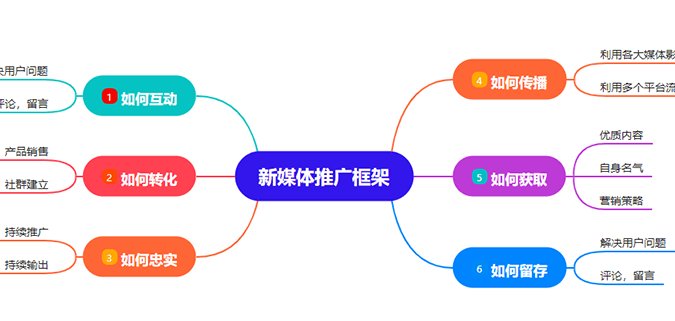

✍️ 破局之道:让 AI 成为助手,而非替代者

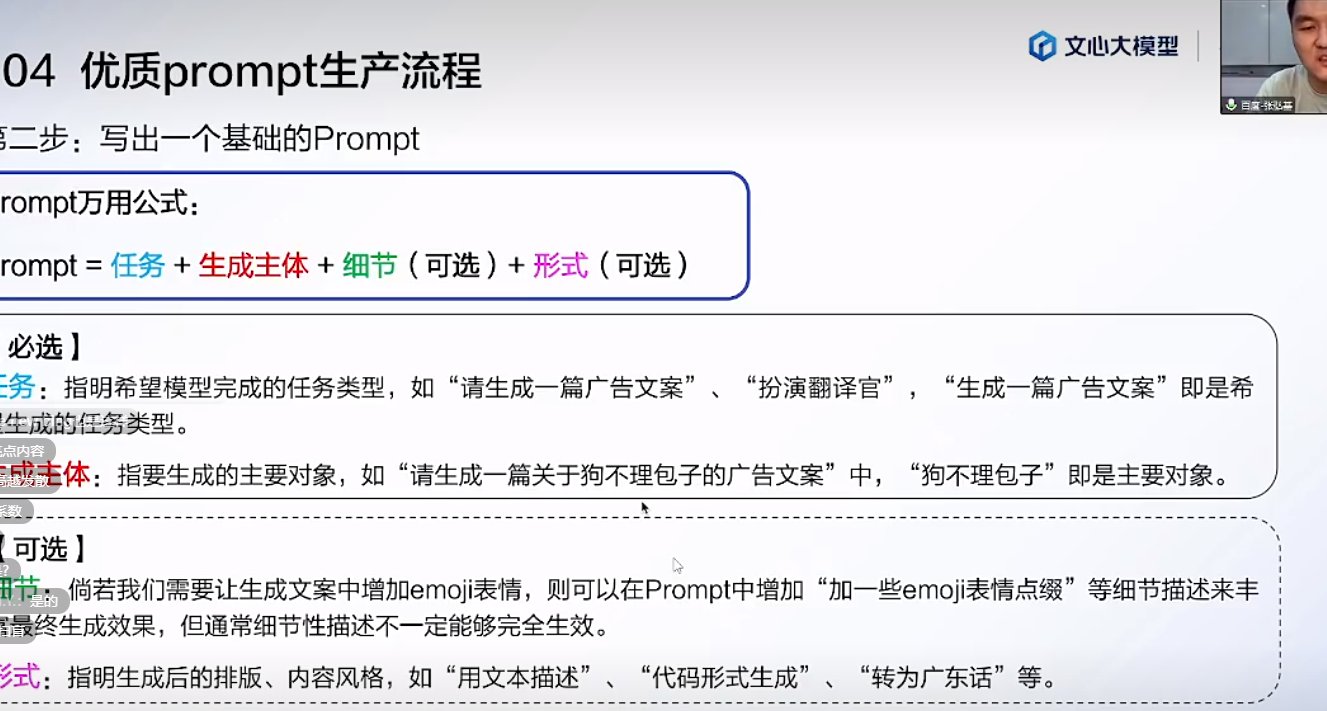

完全不用 AI 不现实,毕竟效率摆在那里。关键是找到 "人主导,AI 辅助" 的平衡点。真正的高手,会把 AI 当成草稿工具,而不是成品机器。

有个百万粉的科技博主分享过他的做法:先手写提纲,每个小标题下注明核心观点和案例方向,再让 AI 填充内容。比如写 "智能家居避坑",他会先列 "价格虚高产品"" 兼容性问题 ""隐私风险" 三个点,每个点备注 "举 2000 元以上扫地机器人为例",AI 生成后,他再逐句修改,加入自己的使用体验。

人工修改的重点要放在这三个地方:逻辑链条是否完整、案例是否真实可感、观点是否有独特性。AI 写的 "职场沟通技巧",可能会说 "要学会倾听",但你可以补充 "上次和老板沟通时,我特意等他说完停顿 3 秒再回应,效果明显变好"。这些个人化的内容,AI 永远模仿不来。

还有个小技巧是控制 AI 使用比例。一篇文章里,AI 生成的部分最好不超过 60%。开头结尾一定要自己写,这两个地方是抓住用户和留下印象的关键。中间的资料性内容可以让 AI 帮忙整理,但要加入自己的解读。比如 AI 列了 "5 个减肥方法",你可以补充 "第 3 个方法我试过,连续做一周膝盖会疼,建议改成..."。

📏 建立 "可读性审核清单":把好最后一关

不管用不用 AI,发布前都该过一遍 "可读性测试"。有个新媒体团队总结了一套简单有效的 checklist,值得参考:

- 随便挑三段话给同事看,问他 "这段话想表达什么"。如果对方要想超过 3 秒,或者回答模糊,就得重写。

- 检查有没有 "陌生术语"。比如写理财文用了 "年化复合收益率",后面有没有加 "简单说就是每年的平均收益" 这样的解释。

- 通读时注意 "卡壳点"。凡是读着不顺、需要回头看的地方,都是问题。可能是 AI 没处理好的长句,也可能是逻辑断层。

- 统计 "重复信息"。同一观点换种说法反复出现的,删掉 80%。用户需要的是新内容,不是复读机。

还有个更简单的方法:把文章复制到朗读软件里听。机器读起来别扭的地方,人读着肯定也不舒服。听的时候特别注意长句和专业词,这些都是 AI 容易出问题的地方。

🚀 内容的本质从未改变:价值才是王道

说到底,用户在乎的不是内容由人还是 AI 写的,而是 "能不能帮到我"。AI 伪原创之所以伤害体验,核心是它只生产 "内容的样子",却没有 "内容的灵魂"。

那些能让人读完觉得 "学到了"" 有启发 " 的文章,不管用没用 AI,都有个共同点:作者清楚自己想传递什么价值。可能是一个解决问题的方法,可能是一个新的看问题角度,也可能是一段能引起共鸣的经历。

未来的内容竞争,会从 "数量比拼" 转向 "质量较量"。学会用好 AI,同时守住内容的本质,才能在这场竞争中站稳脚跟。毕竟,用户的眼睛是雪亮的,他们会用点击和停留,给每一篇内容最公正的打分。