聊到 AIGC,估计不少人都有过这种崩溃时刻:明明脑子里想法很清晰,敲出指令给 AI,出来的结果却完全跑偏。前两年我带团队做内容创作,光是和 AI “沟通” 就占了近一半时间 —— 不是 AI 笨,是那时候的指令门槛实在太高,像在跟一个没听过方言的外地人讲土话,鸡同鸭讲。

但这两年明显不一样了。现在随便拉个新手,对着 AI 说 “写篇关于夏天的短文,要有点小伤感”,出来的东西往往能看。这背后,其实是 AI 在悄悄降低 AIGC 的指令难度。今天就跟大家扒扒这里面的门道,不管是老手还是新手,看完估计都能少走不少弯路。

🤖 从 “猜谜” 到 “对话”:AI 降低指令难度的底层逻辑

以前用 AIGC 工具,更像是在玩 “猜谜游戏”。你得把需求拆成 AI 能理解的 “密码”,比如写文案要标注重难点、分点列框架,稍微漏一点,结果就面目全非。我 2021 年用某款早期写作 AI 时,为了让它写一篇 “适合朋友圈的咖啡探店文案”,光指令就改了 7 遍,最后还是得自己大改 —— 那时候的 AI,更像个 “按固定公式做题的学生”,你给的条件不精准,它就给你个 “错题答案”。

现在不一样了。你看现在的大模型,比如 GPT-4、文心一言,你说 “帮我写个咖啡探店的朋友圈,要突出环境安静,适合看书”,它直接就能给你带点小情绪的文字,甚至还会问你 “要不要加个具体的场景,比如午后阳光?”。这种变化的核心,是 AI 从 “被动执行” 变成了 “主动理解”。

为啥会有这变化?根本原因是 AI 的 “目标” 变了。早期 AIGC 工具的目标是 “完成任务”,你给指令它执行,不管你是不是这个意思;现在的 AI 目标是 “理解意图”,它会琢磨你没说出来的潜台词。就像你跟同事说 “帮我带杯咖啡”,老同事知道你要冰美式不加糖,新同事可能得问半天 —— 现在的 AI,更像那个 “老同事”。

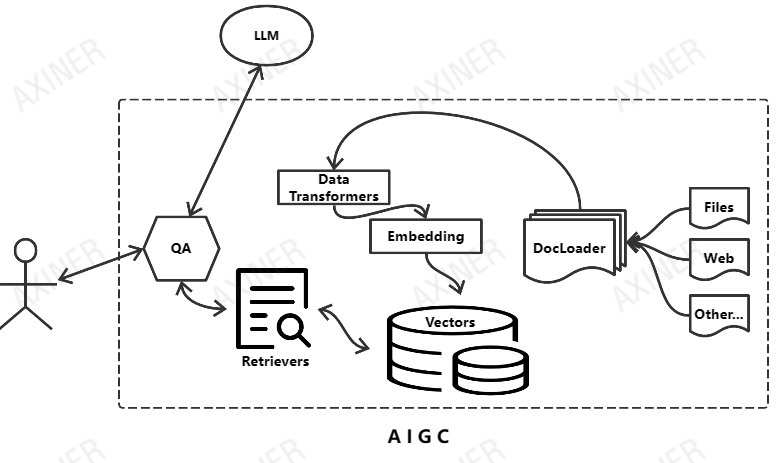

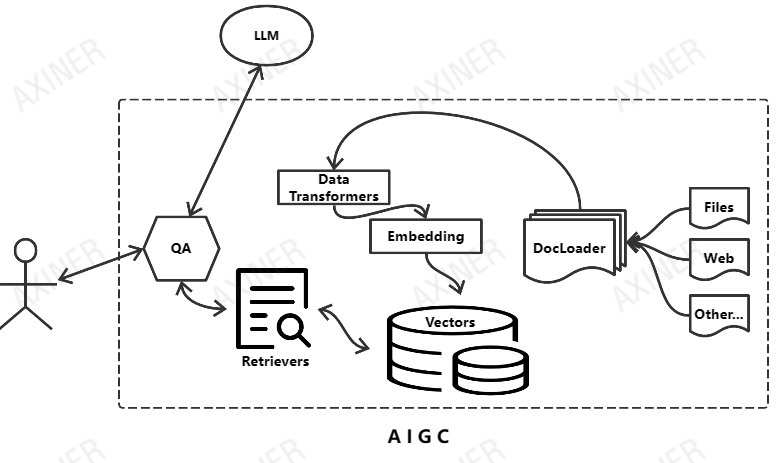

这种转变不是凭空来的。背后是大模型在 “学习” 人类的沟通方式,把复杂的指令拆解成它能处理的逻辑,再把自己的输出调整成人类习惯的表达。简单说,就是 AI 在中间做了个 “翻译官”,左边接人类的自然语言,右边输出精准的结果。这就是它能降低指令难度的核心逻辑。

🔍 拆解核心技术:让指令 “一说就懂” 的三大支柱

要说 AI 怎么做到让指令变简单,绕不开三个技术点。这些词听起来可能有点硬,但理解了它们,你就知道为啥现在的 AI “更聪明” 了。

第一个是指令微调。这玩意儿就像给 AI “开小灶”。早期的大模型是在海量文本里自学的,学的是通用知识,但不一定懂 “怎么听话”。后来工程师们专门收集了大量 “人类指令 + 对应结果” 的样本,让 AI 对着练。比如 “写一个请假条” 和对应的范文,“总结这篇文章” 和总结后的文字。练得多了,AI 就摸透了 “人类说 A,其实是想要 B” 的规律。现在你说 “写个请假条,要显得真诚点”,它不会只给个干巴巴的模板,会加几句 “最近身体不适,担心影响工作进度” 之类的话 —— 这就是指令微调的功劳。

第二个是上下文理解能力。以前的 AI 是 “金鱼记忆”,你前面说过的话,它写着写着就忘了。现在不一样了,它能记住你前面的对话。比如你先跟 AI 说 “我要写篇关于宠物的文章”,接着说 “重点写猫”,最后说 “要带点搞笑元素”,它不会只抓着 “宠物” 不放,而是能把这三句话串起来。这种 “记事儿” 的能力,让你不用每次都把所有条件重复一遍,指令自然就变简单了。我上周用某模型写系列文案,前面提过 “目标读者是宝妈”,后面写第三篇时没说,它照样用了宝妈熟悉的育儿梗 —— 这种连贯性能省多少事,用过的都懂。

第三个是自然语言处理的 “模糊容忍度” 提升。人类说话本来就不精准,我们常说 “差不多就行”“大概这个意思”,但早期 AI 对这种 “模糊” 零容忍,你说 “写个长点的文章”,它可能写 500 字还是 1000 字?现在的 AI 能 “猜” 你的模糊表达。比如你说 “长点的文章”,它会结合你之前的需求 —— 如果你之前要过 300 字的短文,它可能给你 800 字;如果你要过 2000 字的,它可能给你 3000 字。这种 “察言观色” 的能力,其实是 AI 在背后分析你的行为习惯,给模糊指令找一个合理的落点。

这三个技术就像三角架,撑住了 “低难度指令” 的体验。少了任何一个,要么 AI 听不懂,要么记不住,要么对你的 “随口一说” 束手无策。现在这三个技术越来越成熟,才有了我们现在 “随口一说就好用” 的 AIGC 体验。

📝 实践第一步:搞懂 “指令难度” 的两种表现

想用好 AI,先得知道 “指令难” 到底难在哪。不然你都不知道问题出在哪,怎么降难度?根据我这两年的观察,指令难度主要有两种表现,踩中任何一种,AI 给出的结果都容易跑偏。

第一种是 **“需求太泛”**。就是你自己都没想清楚要啥,就指望 AI 给你惊喜。比如你说 “写篇关于旅游的文章”,这就跟让厨师 “做道菜” 一样 —— 中餐还是西餐?辣的还是甜的?AI 能给你从南极写到北极,但大概率不是你想要的。我之前有个实习生,让 AI 写 “推广活动方案”,结果 AI 给了 10 个行业的模板,他还抱怨 AI 没用。我问他 “推广啥产品?目标用户是谁?预算多少?”,他一个都答不上来 —— 这不是 AI 的问题,是指令太 “空”。

第二种是 **“信息过载”**。跟上面相反,有人生怕 AI 不懂,把一堆不相关的信息全塞进去。比如 “我想写篇关于北京秋天的散文,要提到故宫,我去年去过颐和园,喜欢红色的叶子,对了我还爱吃糖葫芦”。这些信息混在一起,AI 都不知道该重点抓啥,最后写出来可能是 “故宫里的糖葫芦和颐和园的红叶”,完全跑偏。就像你跟同事说 “帮我带个文件,在桌子上,蓝色的,对了昨天的快递别忘了拿,还有楼下的奶茶”,他大概率会忘了带文件 —— 信息太多,重点就被淹没了。

怎么判断自己的指令是不是这两种情况?有个简单的办法:把指令念给身边的人听,如果对方能在 3 秒内说清 “你要啥,重点是啥”,那指令难度就低;如果对方一脸懵,或者得追问你好几个问题,那你就得改改了。

说白了,AI 虽然聪明,但还没到能 “读心” 的地步。你得先把自己的需求理清楚,既不能太笼统,也不能太杂乱 —— 这是让指令 “降难度” 的前提。

🚀 实践第二步:3 个技巧让你的指令 “降难度”

知道了问题在哪,就来说说具体怎么让指令变简单。这几个技巧是我团队实测有效的,不管是写文案、做方案还是处理数据,都能用,新手也能快速上手。

第一个技巧:“需求 + 场景 + 例子”,三要素打包。光说需求太空,加上场景和例子,AI 一下子就懂了。比如你想让 AI 写朋友圈文案,别说 “写个卖水果的文案”,换成 “写 3 条卖草莓的朋友圈文案,适合小区宝妈看,要突出草莓甜、无农药,比如可以说‘给娃当零食,放心吃’”。这里面 “卖草莓” 是需求,“小区宝妈” 是场景,“给娃当零食” 是例子 —— 这样 AI 写出来的,大概率能直接用。我上周帮朋友写产品介绍,用了这个方法,原本改 5 遍的文案,一遍就过了,效率直接翻倍。

第二个技巧:用 “否定句” 排除错误方向。有时候你说不清楚 “要啥”,但能说清 “不要啥”,这也能帮 AI 聚焦。比如你想让 AI 写篇严肃的行业报告,就可以说 “写篇关于新能源汽车的报告,要数据详实,不要用网络流行语,不要举娱乐明星的例子”。这样 AI 就知道,得往 “专业、严谨” 的方向走,不会给你整些花里胡哨的东西。我之前写公司年度总结,一开始 AI 总加些 “家人们谁懂啊” 之类的话,加上 “不要用口语化表达” 之后,瞬间就正经了 —— 有时候 “排除法” 比 “正向描述” 更管用。

第三个技巧:“小步快跑”,别指望一步到位。复杂的需求,别想着一条指令就让 AI 搞定,拆成几步来。比如你想做一个 “暑期亲子活动策划”,可以先让 AI “列出 5 个适合 3-6 岁孩子的亲子活动类型”,选一个你觉得好的,再让 AI“详细写‘农场采摘’的活动流程”,最后让它 “给这个流程加个预算表”。这样一步一步来,每一步的指令都很简单,AI 不容易出错,你也能随时调整方向。就像搭积木,一块一块拼,总比想一次性堆个城堡容易 —— 这种 “分步走” 的方式,尤其适合新手。

这三个技巧核心就一个:帮 AI “减负”。你把需求拆得越细、边界越清,AI 需要 “猜” 的部分就越少,结果自然就越准。试几次你就会发现,原来不是 AI 不好用,是自己的指令没给对。

⚠️ 避坑指南:别让这些操作反而增加难度

就算知道了技巧,有时候还是会踩坑。我总结了几个最容易 “帮倒忙” 的操作,看看你是不是也犯过。

第一个坑:用 “专业黑话” 代替通俗表达。尤其是做专业领域的,总觉得用术语 AI 才懂。比如做 SEO 的,说 “写篇关于‘长尾关键词布局’的文章,要结合‘锚文本策略’”,其实换成 “写篇教新手怎么选小众关键词、怎么在文章里放链接的文章”,AI 写出来的内容反而更贴合需求。AI 虽然学了很多知识,但 “黑话” 的语境它不一定吃透,用大白话反而更保险。我见过做金融的同事跟 AI 说 “写篇关于‘非标资产处置’的分析”,结果 AI 写的全是理论,完全没法用 —— 后来换成 “写篇银行怎么处理那些不正规贷款的文章,举两个实际案例”,一下子就对了。

第二个坑:频繁更换指令风格。一会儿用书面语,一会儿用口语,AI 会 confusion(混乱)的。比如你先正经地说 “请撰写一份产品推广计划,包含目标、渠道、预算”,接着突然说 “对了,那啥,再加个活动时间哈”。这种风格突变,AI 可能会觉得你前面的 “正式” 是重点,后面的 “口语” 是次要的,结果漏掉关键信息。保持指令风格一致,不管是严肃还是轻松,AI 都能更好地适应你的表达习惯。

第三个坑:忽略 “多轮对话” 的优势。总想着 “一步到位”,不愿意跟 AI “聊两句”。其实现在的 AI 最擅长多轮沟通,你完全可以先给个简单指令,看结果不对再补充。比如你让 AI 写个活动海报文案,第一次结果太严肃,你可以说 “再活泼点,加些网络热词”;还是不对,再说 “像朋友聊天一样,别太官方”。多来两轮,比你一开始就写 “写个活泼的、像朋友聊天的、带网络热词的活动海报文案” 要容易得多。我现在用 AI,基本都是 “先给个框架,再慢慢调”,效率比硬憋一个完美指令高多了。

这些坑看起来都是小事,但实际操作中特别容易犯。记住,AI 是 “合作伙伴”,不是 “一次性工具”—— 你跟它沟通得越顺畅,它给你的反馈就越好。

现在再回头看 AIGC,其实最大的进步不是生成内容的质量有多高,而是它终于从 “少数人的工具” 变成了 “大多数人的帮手”。这种转变,核心就是 AI 在默默降低指令难度,让我们不用学复杂的技巧,也能轻松用好它。

当然,AI 再聪明,也离不开人的 “引导”。你把指令理得越清,它发挥得就越好 —— 这就像开车,车再好,也得你握紧方向盘。希望今天说的这些,能让你在跟 AI “打交道” 时更顺手,少走弯路,多出成果。