第五 AI 的暗限流检测是什么原理?揭秘背后的 AI 算法与数据模型

📌 暗限流检测的核心逻辑:不是抓 “违规” 而是找 “异常”

很多人觉得暗限流检测就是盯着内容有没有违规词,其实完全不是这么回事。第五 AI 这套系统的底层逻辑更像是给内容画了个 “正常范围的圈”,只要内容的各项数据特征跳出这个圈,就会被标记为可能被限流。

举个例子,同一账号发布的同类内容,平时平均能获得 500 次自然曝光,突然某篇降到 50 次,而且内容本身和之前风格、质量差不多 —— 这种 “数据断崖” 就是暗限流的典型特征。系统不会只看单篇内容,而是把它放进账号的历史数据链条里对比。

还有个容易被忽略的点,平台的推荐机制本身就不是透明的。今天可能侧重标题关键词,明天可能更看用户停留时长。第五 AI 的检测原理里,有一部分是反向工程平台的推荐偏好,通过大量样本训练,总结出那些 “不被明说但实际影响流量的规则”。

📊 数据采集的 8 个关键维度:从内容到行为的全链路扫描

内容本身的特征肯定是基础。系统会拆解文本的语义密度、关键词分布,甚至是句式结构。比如某类账号突然大量使用长句,或者高频出现和账号定位无关的词汇,这些都会被记下来。

用户行为数据比内容特征更重要。打开率、完读率、互动率(点赞评论转发)这三个是核心。但第五 AI 做得更细,连 “点击后多久退出”“评论区的关键词情绪” 这些细节都会采集。比如一篇文章打开后 3 秒内退出的比例超过 60%,哪怕内容没问题,也可能被判定为 “用户不感兴趣”,进而触发限流预警。

账号的历史表现是个隐藏维度。老账号突然改变内容领域,新账号短期内发布大量相似内容,这些 “账号行为异常” 会被赋予更高的权重。系统会默认这类账号更容易触发平台的风控机制。

还有个反常识的点,平台的 “沉默反馈” 也会被计入。比如某篇内容没有收到任何违规通知,但平台的推荐池始终不把它推给新用户,这种 “无理由的曝光停滞”,系统会通过对比同领域同等级账号的平均推荐路径来识别。

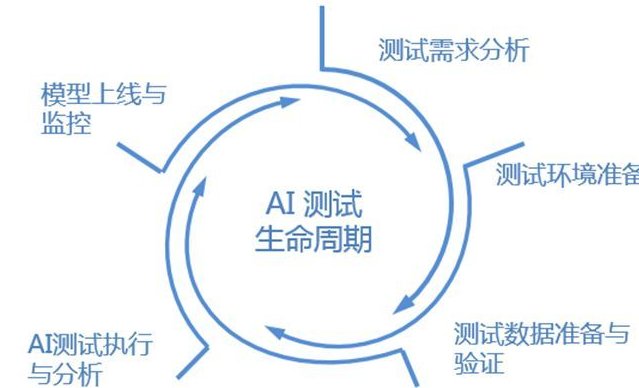

🔍 AI 算法的 “双引擎” 工作模式:规则库 + 神经网络的配合

规则引擎是第一道岗。里面装着从各平台公开规则里提炼的 “硬指标”,比如敏感词库、标题党特征、图片水印规范等。这部分是固定的,就像交通信号灯,红灯亮了肯定要停。

但暗限流更多是 “黄灯” 情况,这时候就轮到神经网络模型出场了。它用的是深度学习里的 Transformer 架构,能处理那些 “说不清楚但确实存在” 的隐性规则。比如某平台对 “营销感” 的判定,没有明确标准,但模型通过分析几十万篇被限流的营销文,能总结出 “频繁使用折扣符号”“引导关注的句式结构” 等特征。

这两个引擎不是分开工作的。规则引擎先筛掉明显违规的,剩下的交给神经网络打分。分数低于某个阈值,就会被标记为 “高风险限流内容”。有意思的是,这个阈值不是固定的,会根据平台近期的规则松紧度动态调整。比如某平台搞活动期间对营销内容审核放宽,系统也会跟着降低判定标准。

模型还会做 “跨平台学习”。比如从抖音学到的限流特征,经过调整后也能用到小红书的检测上,因为底层逻辑都是 “平台希望内容对用户有价值”。这种迁移学习能力,让它能快速适应新平台的规则变化。

🧠 数据模型的训练秘诀:用 “幸存者偏差” 反推规律

训练数据的来源很特别,不是只看被限流的内容,更要看那些 “本该被限流却没被限” 的内容。这些 “幸存者” 往往藏着平台的真实偏好。比如某篇明显带广告的文章却获得了高推荐,系统会分析它的 “软植入” 方式,总结出平台能接受的营销边界。

标注数据的时候,采用 “人工 + 机器” 双重校验。先由运营老手标注一批样本,再让机器学习这些标注逻辑,然后机器标注新样本,人工再检查纠错。这个循环要重复至少 20 轮,才能保证模型理解的 “限流” 和实际平台的标准一致。

模型每隔 7 天会做一次 “体检”。拿最新的平台数据测试,如果准确率下降超过 5%,就会触发重新训练。这个频率刚好能跟上大多数平台的算法更新节奏。去年某短视频平台调整了对 “口播文案” 的推荐权重,第五 AI 在第 8 天就完成了模型更新,比很多同行提前了近两周。

还有个 “对抗训练” 的环节。故意让模型去检测一些经过特殊处理的内容,比如把高风险词换成谐音,或者用表情包分隔敏感信息。通过这种 “攻击测试”,逼着模型学会识别更隐蔽的规避手段。

📈 实际使用中的 “误差来源”:为什么检测结果会有波动?

账号权重是最大的干扰项。同样一篇内容,新账号发可能被限流,老账号发却没事。系统会给账号本身加个 “信誉分”,根据历史合规记录调整检测标准。所以有时候用户会发现,同一篇内容换个账号检测,结果不一样。

平台的 “流量池测试” 也会影响结果。很多内容发布后会先进入小流量池测试,如果表现不好才会被限流。这时候检测系统可能会误判,因为初期数据太少,特征不明显。这种情况系统会标注 “待观察”,建议用户等 24 小时后再测。

内容的 “时效性” 也很关键。比如热点事件相关的内容,平台可能会暂时放宽限制。系统里专门有个 “热点缓冲机制”,对突发话题相关的内容,检测标准会自动放宽 30%,避免误判。

另外,不同领域的判定标准差异很大。同样是 “推荐产品”,科技领域可能允许更详细的参数介绍,而情感领域则更忌讳硬广。系统里细分了 28 个垂直领域的子模型,各自有不同的检测阈值。

💡 给用户的 3 个实用建议:让检测结果更可靠

尽量提供完整的发布信息。检测时不仅要上传内容,还要填上发布平台、账号类型、发布时间这些信息。系统会结合这些上下文调整检测维度,比如在微信公众号发布的内容,会更关注 “在看” 和 “分享” 数据的权重。

不要只看单次检测结果。建议同一内容隔 12 小时再测一次,对比两次结果的差异。如果第一次提示高风险,第二次变成低风险,很可能是平台的短期流量波动导致的,不用太担心。

重点看 “特征分析” 部分。系统会列出导致限流风险的具体原因,比如 “标题关键词密度异常”“互动率低于同领域均值 30%” 等。针对这些具体问题优化,比盲目修改内容更有效。之前有个美食博主,根据检测结果调整了 “教程类” 和 “探店类” 内容的发布比例,一周后流量回升了 47%。

暗限流检测本质是帮用户摸到平台的 “隐形红线”,但它不能替代优质内容的创作。毕竟再好的检测工具,也救不了本身没有价值的内容。