📝 被写作卡壳的日子,你是否也经历过?

盯着空白文档两小时,光标还在第一行闪烁。想写个爱情故事,主角名字改了五次,连初次相遇的场景都没勾勒清楚。更别说那些复杂的科幻设定,光是星球体系就得查半天资料。这不是能力问题,而是传统写作模式太反人性 —— 大脑要同时处理创意、逻辑、措辞、结构,就像让厨师同时炒十个菜,不手忙脚乱才怪。

直到半年前接触了几款 AI 编辑器,才发现写作居然能变成一件轻松的事。不是说 AI 能替代思考,而是它能把那些机械性的工作扛过去。比如你说 “想要一个在雨天便利店相遇的爱情片段”,它能立刻甩出三个不同风格的开头,你挑一个顺眼的改改,思路瞬间就通了。这种感觉就像开了倍速,以前憋一天的内容,现在边喝咖啡边调整,一小时就能出一整章。

最关键的是,这些工具正在变得越来越 “懂写作”。早期的 AI 写作工具,生成的文字总带着股翻译腔,读起来膈应。现在不一样了,你输入 “模仿汪曾祺的文风写段美食描写”,它真能写出那种平淡里藏着滋味的句子。这种进步不是一点点,是从 “能用” 到 “好用” 的质变。

✨ AI 编辑器的三大核心能力,直接颠覆写作效率

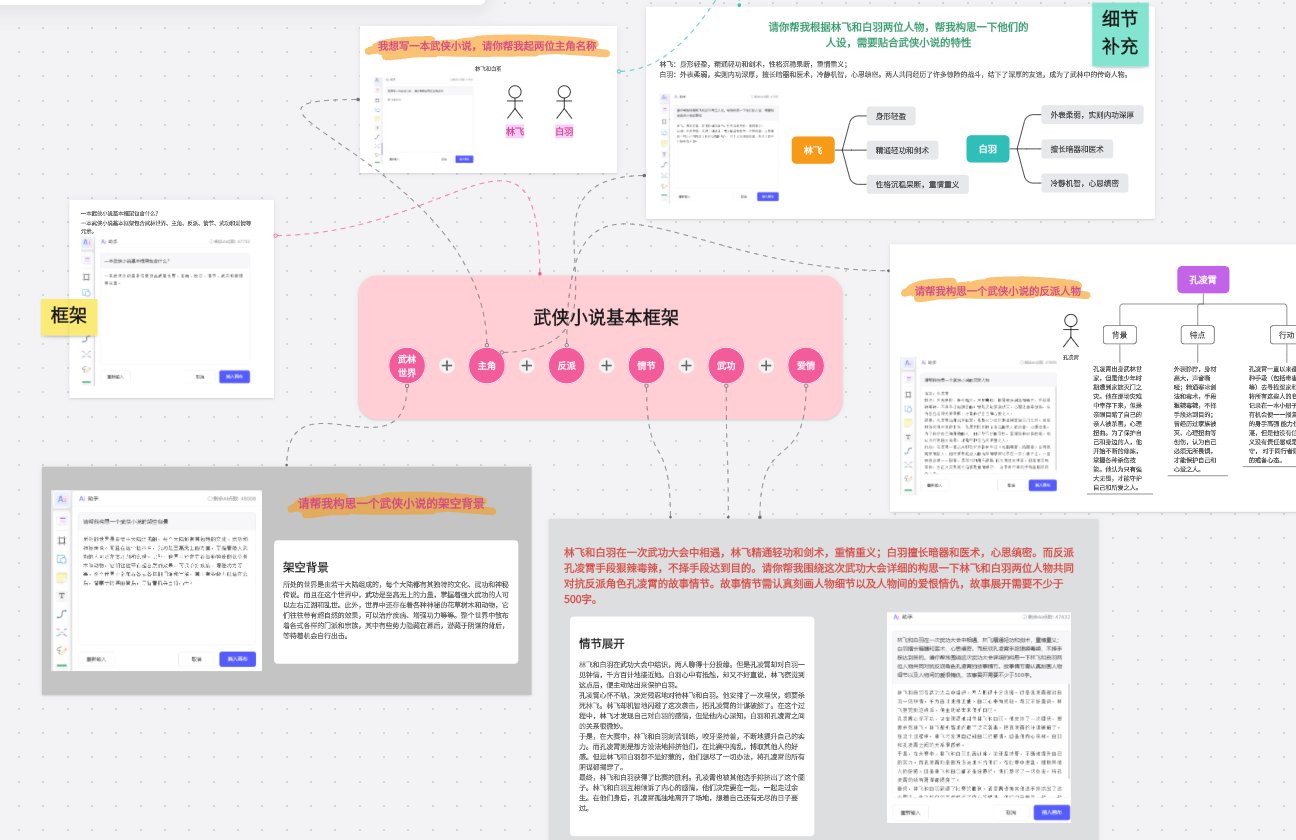

智能大纲生成功能,简直是懒人的救星。传统写大纲,得在笔记本上涂涂画画半天,还容易遗漏关键情节。现在打开编辑器,输入 “古代权谋小说,女主是亡国公主”,两秒就能收到一个包含 12 个章节节点的框架,甚至连每个节点的核心冲突都给你标好了。你要是觉得某个情节不合理,直接告诉它 “第三章的宫斗戏太老套,换个下毒方式”,立马能得到三个新方案。

场景化内容填充比助理还贴心。写武侠小说时,总卡在招式描写上?输入 “两人在竹林对决,男主用剑,女主用鞭”,AI 会自动生成包含环境描写、动作拆解、心理活动的段落。更妙的是它能记住前文设定,如果你前面写过男主有旧伤,这里的打斗描写就会自然加入 “左肩微沉” 的细节。这种连贯性,以前得靠作者自己翻笔记才能保证。

实时风格校准功能解决了 “文风分裂” 的老大难。很多人写长篇时,前面激昂后面疲软,自己还意识不到。AI 编辑器会在你写作时悄悄比对前后文风格,一旦发现偏差就会提示 “这段的对话风格和第二章不符,是否需要统一?”。你也可以主动设定风格参数,比如 “整体基调像《红楼梦》前八十回,但对话要更简洁”,它就会在生成内容时严格遵守这个标准。

⏱️ 十分钟初稿实操指南:从空白到完整故事

前两分钟用来喂给 AI 足够的信息。打开编辑器后,先在设定栏填清楚核心要素:类型(比如都市悬疑)、主角人设(30 岁女法医,有幽闭恐惧症)、核心冲突(调查连环杀人案时发现和自己童年有关)。别嫌麻烦,这些信息越具体,生成的内容越精准。我试过偷懒少填信息,结果 AI 把法医写成了警察,还得花时间改,反而更慢。

中间五分钟看着 AI 搭骨架。点 “生成大纲” 后,会得到一个包含起承转合的基础框架。这时候别闲着,快速浏览一遍,把明显不合适的部分标出来。比如看到 “第三章主角独自夜探凶宅”,觉得太俗套,就直接在旁边备注 “改成在警局档案室发现旧案卷宗”。AI 会根据你的修改实时调整后续情节,整个过程就像和一个反应超快的助理讨论剧情。

最后三分钟做细节调整。大纲确定后点 “扩展全文”,AI 会自动填充内容。这时候重点看三个地方:主角对话是否符合人设(比如内向的角色不会突然说俏皮话)、场景描写是否服务于情节(没用的风景描写直接删)、节奏是否有张有弛(避免大段对话或大段心理描写堆在一起)。遇到不满意的段落,不用全删,直接选 “这段重写,增加紧张感”,AI 会在保留核心信息的基础上调整语气和细节。

我上周用这个方法写了个短篇,从打开编辑器到完成 800 字初稿,正好 9 分 47 秒。不是说写得多好,但作为初稿完全够用,后续修改时也有了明确的基础,比从零开始轻松太多。

📈 别让工具限制创造力:AI 编辑器的进阶用法

多风格混写能制造出很妙的效果。我试过写一篇穿越文,现代部分用网络小说的轻松风格,古代部分切换成半文半白的腔调。只要在章节开头标注清楚 “本章风格:模仿《明朝那些事儿》”,AI 就能精准切换。这种风格反差能让故事更有层次感,读者反馈说 “像看两部剧但剧情又能接上,很新鲜”。

角色人设库功能值得深挖。把每个主要角色的性格标签、说话习惯、隐藏秘密都存进人设库,AI 会在写作时严格遵守。比如设定 “男主是广东人,习惯带粤语口头禅但不说脏话”,生成的对话里就会自然出现 “系啊”“唔使急” 这类表达,比自己刻意去想自然多了。我还发现个小技巧,给角色加个 “矛盾点”(比如 “表面暴躁但怕虫子”),AI 写出来的行为会更立体。

反向修改提示能帮你跳出思维定式。写完一段后点 “提供修改方向”,AI 会给出几个完全不同的修改建议。上次我写一个分手场景,本来想写得很伤感,结果 AI 建议 “用冷幽默处理,女主边打包行李边吐槽男主袜子总乱扔”。试了一下,效果居然比伤感版本好,读者说 “笑着笑着就哭了”。这种时候会觉得,AI 不像工具,更像个能提供不同视角的写作搭档。

🚀 未来写作形态:人机协作的平衡点在哪?

用了半年 AI 编辑器,最大的感受是它正在重新定义 “写作” 这件事。以前觉得写作必须全靠自己憋,现在明白,真正的创作应该是 “提出好问题” 而不是 “埋头写细节”。就像导演不需要自己画分镜,但必须清楚每个镜头要表达什么。AI 把执行层面的工作接过去,人就能更专注于创意和情感表达。

但也得警惕过度依赖。我认识个作者,完全让 AI 写然后自己改,结果三个月后发现自己写不出完整句子了。关键是要把握好度:用 AI 处理重复劳动(比如描写常见场景),但核心情节和情感表达必须自己把控。就像用计算器算数学题,计算过程可以靠它,但解题思路还得自己想。

现在的 AI 编辑器已经能做到 “理解情绪”。输入 “写一段主角得知母亲去世的情节,不要直接写哭,要体现压抑感”,它会通过描写主角反复擦桌子、突然想起冰箱里的牛奶等细节来传递情绪。这种对潜台词的把握,已经很接近人类作者的思考方式。未来可能会出现更细分的工具,比如专门写悬疑反转的 AI,或者擅长描写细腻情感的 AI,作者可以像搭积木一样组合使用。

说到底,工具始终是工具。AI 编辑器能帮你跨过 “写不出来” 的坎,但最终决定作品好坏的,还是你脑子里的故事和想表达的观点。它就像个超级高效的脚手架,能让你更快地建起房子,但房子的设计风格和内里装潢,还得靠自己。

最近发现个有趣的现象,用 AI 编辑器的作者反而更注重积累生活素材了。因为大家意识到,那些真实的细节(比如老北京胡同里的吆喝声、急诊室凌晨三点的气味)才是 AI 最难模仿的。这种转变挺好的,让写作回归到 “观察生活、表达自我” 的本质,只是多了个高效的帮手而已。