📌机器翻译改论文?这些 “坑” 你大概率踩过

现在很多人改论文图省事,直接甩给机器翻译软件。但说真的,机器改出来的东西,能看是能看,可真要拿去交差 —— 不管是投稿期刊还是应付答辩,大概率要出问题。

最常见的是语法没硬伤,但读着就是别扭。比如有篇社会学论文,机器把 “研究对象的选取遵循目的性抽样原则” 译成 “研究对象的选择遵循有目的的抽样规则”。单看每个词都对,可 “目的性抽样” 是学术里的固定说法,换成 “有目的的抽样”,懂行的一眼就知道这稿子不专业。

更麻烦的是逻辑断层。机器翻译是逐句翻的,前后文的逻辑关系它顾不上。有个学生的经济学论文里,前面说 “该模型的拟合度较低”,后面跟着 “因此,我们需要进一步验证其适用性”。机器没动这两句,但原作者其实漏了 “但在特定样本中表现稳定” 这个中间句,机器根本不会发现这种逻辑跳跃,结果改完的稿子读起来像少了块拼图。

学术规范上的 “坑” 更隐蔽。比如参考文献的格式,机器可能把 APA 格式里的 “et al.” 写成 “等”,或者把期刊名的斜体弄丢。这些小问题单独看不算大错,但凑在一起,会让审稿人觉得作者态度不严谨 —— 而态度分,在学术评价里真的很重要。

还有术语混乱。同一篇论文里,“自变量” 一会儿是 “独立变量”,一会儿是 “自变因素”,机器翻译认不出这是同一个概念的不同译法,就这么放任不管。审稿人看到这种情况,第一反应可能是 “作者对基础概念都没吃透”,印象分直接降一半。

✨人工润色凭什么比机器强?三个核心差异点

不是说机器翻译完全没用,日常沟通、简单文档处理它确实快。但论文这东西,尤其是要体现学术价值的论文,人工润色的优势是机器短期内追不上的。

第一个差异是对学科 “潜规则” 的理解。每个学科都有自己的行文习惯,比如医学论文里 “病例选择标准” 要写得极其严谨,多一个模糊词都不行;而文科论文更看重论证的层次感,段落之间的过渡要自然得像 “流水”。机器认的是词和句,人工编辑却懂这些 “不成文的规矩”。上次有个学环境科学的学生,论文里写 “实验数据表明该方法有效”,编辑直接改成 “实验数据在 95% 置信区间内支持该方法的有效性”—— 就这一句,一下子就有了学术论文该有的 “精确感”。

第二个差异是对 “语境” 的把握。机器看的是单句,人工看的是整篇文章的 “气场”。比如一篇法学论文,前面分析了案例,后面突然蹦出一句 “这个结论很明显”。机器觉得没问题,但人工编辑会改成 “结合上述案例特征,该结论具有可推导性”—— 因为法学论文讲究 “论证过程”,直接说 “明显” 太主观,不符合学科调性。这种调整,机器做不到,因为它抓不住 “学科调性” 这种虚的东西。

第三个差异是 “增值服务”。机器改完就完了,人工润色会附带 “学术建议”。比如发现某部分实验数据的分析不够深入,会标注 “此处可补充与 XX 研究的对比,增强结论说服力”;看到参考文献里缺了近三年的核心文献,会提醒 “建议补充 XX(2023)的研究,该成果与本文结论形成呼应”。这些不是单纯的文字修改,是在帮作者提升论文的学术竞争力。

📈一篇论文从 “能用” 到 “出彩”,润色到底改了什么?

很多人觉得润色就是改改错别字,其实远不止。一篇论文的学术价值,藏在结构、逻辑、表达、规范这四个维度里,而润色就是在这四个维度上 “拔高”。

结构上,要让 “骨架” 更清晰。有篇教育学硕士论文,原文把 “研究方法” 拆成了三个小节,散落在 “研究背景” 和 “研究结果” 中间。编辑接手后,直接把这部分整合到一个独立章节,前面加了 “为何选择混合研究法” 的说明,后面接 “研究工具的信效度检验”。改完之后,审稿人说 “研究设计的逻辑性明显增强了”。

逻辑上,要让 “血肉” 更连贯。经常遇到的情况是,作者自己觉得论证很顺,但读者看着绕。比如有篇管理学论文,论证 “企业社会责任与财务绩效的关系” 时,突然插入一段 “利益相关者理论的起源”,没说明白这理论和前文的关系。编辑在这里加了一句 “基于利益相关者理论,我们可将企业社会责任的履行视为对多方利益的协调,这为分析其与财务绩效的关联性提供了理论框架”,一下子就把断层补上了。

表达上,要让 “语言” 够专业。学术写作不是 “写得漂亮”,而是 “写得精准”。比如 “很多人认为” 会改成 “现有研究普遍认为”;“我们觉得这个结果有意义” 会改成 “该结果为 XX 领域的研究提供了新的实证支持”。这些调整看着小,但能让论文的 “学术味儿” 立刻上来。

规范上,要让 “细节” 无死角。从摘要里的关键词是否符合数据库收录标准,到图表的标题是否包含 “研究对象 + 指标 + 时间” 三要素,再到参考文献的格式是否和目标期刊要求一致。有篇论文因为把 “JSTOR” 写成了 “Jstor”,被期刊编辑部退回来修改 —— 这种细节,机器大概率会忽略,人工却会逐个核对。

🔍我们的润色流程:从接稿到返稿,每步都有讲究

不少人担心,把论文交给别人改,会不会改得 “面目全非”?或者拖到截稿日期还拿不到?这事儿,流程设计得细,就能让人踏实。

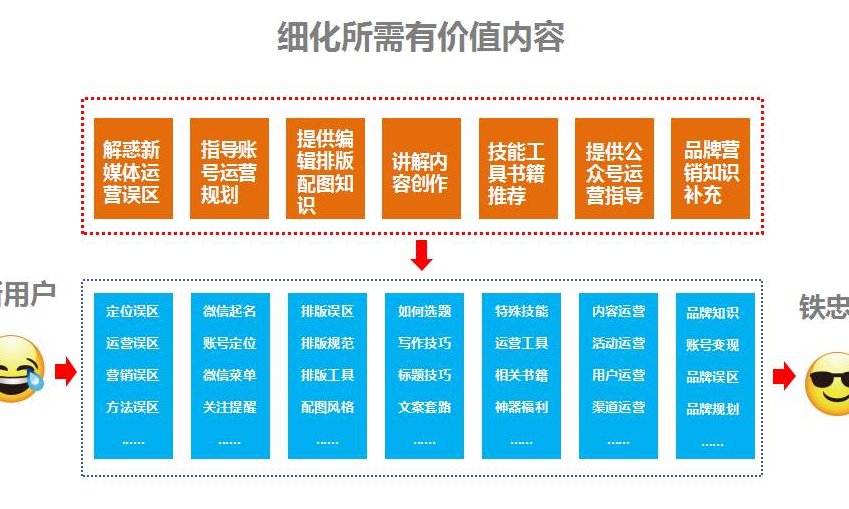

接稿时,先把 “需求” 钉死。我们会让作者填一份详细的 “润色需求表”:是本科论文还是博士论文?目标是投稿核心期刊还是毕业答辩?有没有特别在意的部分(比如摘要、结论)?甚至会问 “有没有导师之前提过的修改意见”。上次有个学化学的学生,在表里写 “导师说我的实验讨论部分太浅”,我们就特意安排了有材料化学背景的编辑,重点强化这部分的分析深度。

分配时,讲究 “专业对口”。编辑不是万能的,跨学科润色很容易出问题。我们的编辑库按 “一级学科 + 研究方向” 分类,比如经济学下面分 “宏观经济”“产业经济”“计量经济”,每个方向都有至少 5 位编辑。接了篇 “数字金融对城乡收入差距的影响” 的论文,绝不会分给研究 “国际贸易” 的编辑 —— 专业不对口,怎么可能改到点子上?

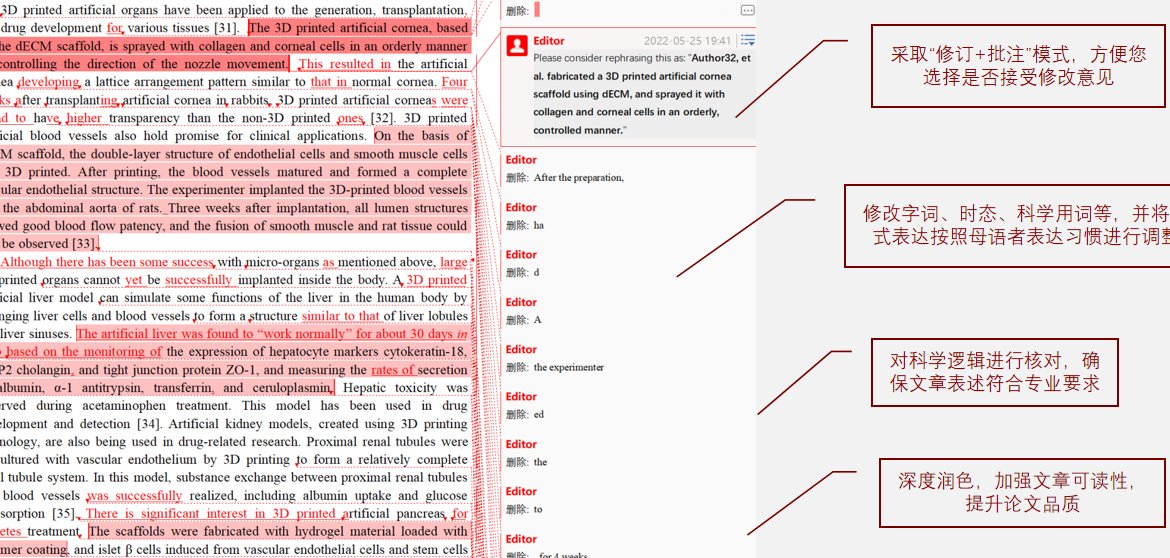

润色时,坚持 “保留作者风格”。编辑的作用是 “锦上添花”,不是 “重写”。遇到表达啰嗦的地方,会精简但不改变原意;遇到逻辑不清的地方,会调整顺序但保留核心观点。改完之后,会附一份 “修改说明”,标清楚 “为什么改”:比如 “此处将‘很多数据’改为‘12 组实验数据’,使表述更具体”“调整了段落顺序,让论证从‘现象’到‘原因’更顺畅”。作者能看明白每处修改的逻辑,心里才会有底。

审核时,搞 “双重把关”。初稿改完后,会交给另一位编辑做 “交叉审核”,重点看有没有遗漏的问题、术语用得准不准、整体风格是否统一。最后还要过一遍 “格式校验”,对照目标期刊的要求(如果有的话),检查参考文献、图表、注释这些细节。去年有篇投稿《中国社会科学》的论文,就是在交叉审核时发现 “摘要里的研究方法和正文不一致”,及时改过来了,不然真可能影响审稿结果。

返稿时,给 “售后保障”。作者拿到稿子后,如果有不理解的修改,或者觉得某个地方改得不合适,可以提出 3 次免费修改需求。我们的编辑会在 24 小时内回应,直到作者满意为止。毕竟,润色的最终目的是让作者用得放心。

📝真实案例:这些论文靠润色实现了 “学术升级”

说再多理论,不如看几个真事儿。这几年经手的论文里,不少都是从 “差点被拒” 到 “顺利录用”,或者从 “勉强通过” 到 “拿了优秀”,润色在里面确实起了关键作用。

有个学临床医学的博士生,他的论文研究 “某新型疫苗的安全性评估”,数据挺好,但写得太 “像实验记录”。结果第一次投稿就被拒了,审稿人说 “讨论部分缺乏与现有研究的对比,结论说服力不足”。我们接手后,重点帮他补充了 “该疫苗与同类疫苗在不良反应发生率上的差异分析”,还把 “实验结果显示” 改成 “本研究结果与 XX(2022)的多中心试验数据一致,进一步证实了该疫苗在特定人群中的安全性”。改完再投,顺利被《中华预防医学杂志》录用了。他说:“原来不是数据不够硬,是没把数据的‘学术价值’说透。”

还有个教育学本科生,毕业论文写 “乡村教师流失问题”,初稿里堆了很多访谈记录,却没提炼出核心观点。答辩前一周来找我们,说导师评价 “像调查报告,不像学术论文”。编辑帮他做了两件事:一是把散落的案例按 “流失原因”(待遇、晋升、环境)分类,二是在结论部分加了 “针对性建议”(比如 “建立县域内教师轮岗补贴机制”),还调整了摘要,突出 “研究发现” 和 “实践意义”。答辩时,评委说 “结构清晰,论证有深度”,最后拿了 “优秀毕业论文”。

文科论文里,逻辑和表达往往是关键。有位研究现当代文学的老师,论文分析 “某作家作品中的乡土叙事”,原文里引用了很多文本,但没说清楚这些引用和论点的关系。润色时,我们的编辑(本身是文学博士)逐句梳理,在每个引文后面加了 “该段落通过 XX 意象,体现了作者对乡土变迁的 XX 态度,与前文提到的‘怀旧叙事’形成呼应” 这样的分析,还把章节标题从 “作品分析” 改成 “乡土叙事的三重维度:意象、结构与主题”。后来这篇论文被《文学评论》收录了,老师特意来说 “原来不是我的观点不行,是没把论证的‘梯子’搭好”。

还有个比较特殊的案例,是篇要参加国际会议的英文论文(作者先写的中文,自己翻译成英文)。机器翻译出来的英文,语法没大错,但读着特别 “中式”,比如把 “研究创新点” 译成 “research new points”,国外审稿人根本看不懂。我们的英文编辑(有医学论文审稿经验)改成 “novel contributions of the study”,还调整了句子结构,让论证更符合英文论文 “先亮观点,再摆证据” 的习惯。最后这篇论文成功入选了 IEEE 的国际学术会议,作者说 “感觉像是给论文换了套‘国际服’,一下子就和国际同行对上话了”。

🤔为什么选我们?三个让你踏实的理由

市面上润色服务不少,凭什么选我们?说三个最实在的点。

第一,编辑团队 “够硬核”。我们的编辑要么是 985 高校的博士,要么是有 5 年以上核心期刊审稿经验的老师,每个人都只做自己研究领域内的论文。比如改心理学论文的,可能本身就是高校心理学院的副教授,手里攥着好几篇 SSCI 论文;改工科论文的,说不定参与过国家自然科学基金项目,懂实验设计,也懂学术写作的 “套路”。让专业的人干专业的事,才能改到点子上。

第二,服务流程 “够透明”。从接稿到返稿,每个环节都有明确的时间节点(比如 “接稿后 24 小时内确定编辑”“3 万字以内的论文 5 个工作日内返稿”),作者能在后台看到进度。修改说明里会写清楚 “改了什么”“为什么改”,不存在 “暗箱操作”。而且所有编辑都签了保密协议,论文内容绝不会外泄 —— 这对担心 “学术不端” 风险的作者来说,太重要了。

第三,效果 “够实在”。我们不吹 “包录用” 这种空话,毕竟论文能不能中,还得看研究本身的质量。但我们能保证,润色后的论文在结构、逻辑、表达、规范这几个方面,一定会有看得见的提升。这几年的客户反馈里,最多的就是 “审稿人说论文写得更专业了”“答辩时老师没在写作上挑毛病”。对作者来说,这就够了 —— 把精力省下来搞研究,比纠结怎么写论文划算多了。