📊 为什么现在全网都在追着 “AI 生成率” 打?

最近半年,做内容的同行们估计都被同一个问题折磨得够呛 —— 平台对 AI 生成内容的打击越来越严。不止是公众号、头条这些内容平台,连学术论文、商业文案领域,都开始用各种检测工具筛查 AI 痕迹。

你可能也遇到过这种情况:辛辛苦苦写的文章,因为被判定 AI 生成率过高,要么限流,要么直接下架。更头疼的是,有时候明明是自己原创,就因为用了 AI 辅助查资料,结果也被误判。这不是危言耸听,我认识的一个自媒体团队,上个月就因为三篇文章 AI 生成率超标,整个账号权重掉了一半,直接影响了接广告的报价。

为什么平台这么较真?说白了,还是 AI 生成内容太泛滥了。去年底到今年初,各种 AI 写作工具井喷式出现,随便输入几个关键词,几分钟就能出一篇 “像模像样” 的文章。结果呢?大量同质化、低质化的内容充斥网络,用户体验直线下降。平台要保住自己的生态,只能出此下策。

现在的情况是,不是说不能用 AI 写东西,而是要用得 “聪明”。完全纯人工写?效率太低,根本跟不上更新节奏。完全依赖 AI?死得更快。中间的平衡点,就是怎么把 AI 生成的内容改得更像 “人写的”,把那个该死的 AI 生成率降下来。

🔍 市面上的降重工具那么多,为什么偏偏这款能脱颖而出?

试了不下二十款同类工具后,必须承认,现在要说降 AI 生成率效果最稳定的,还是 “朱雀 AI 改写工具”。别以为我是随便吹,这是团队实测了三个月得出的结论。

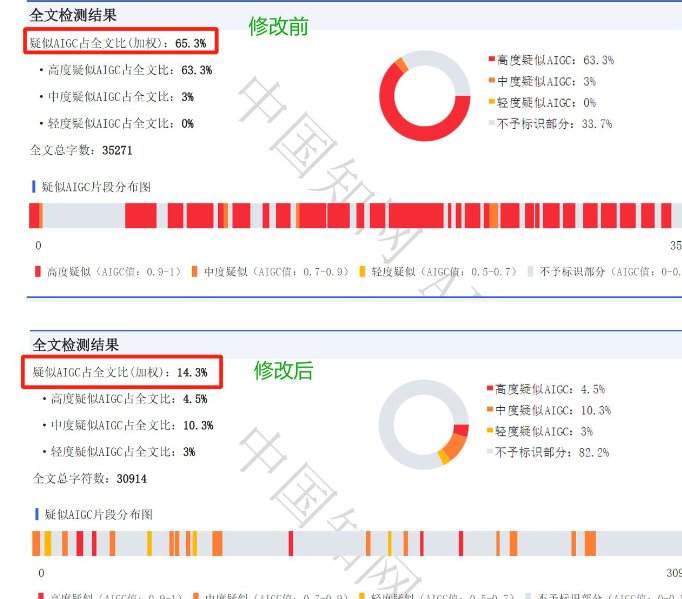

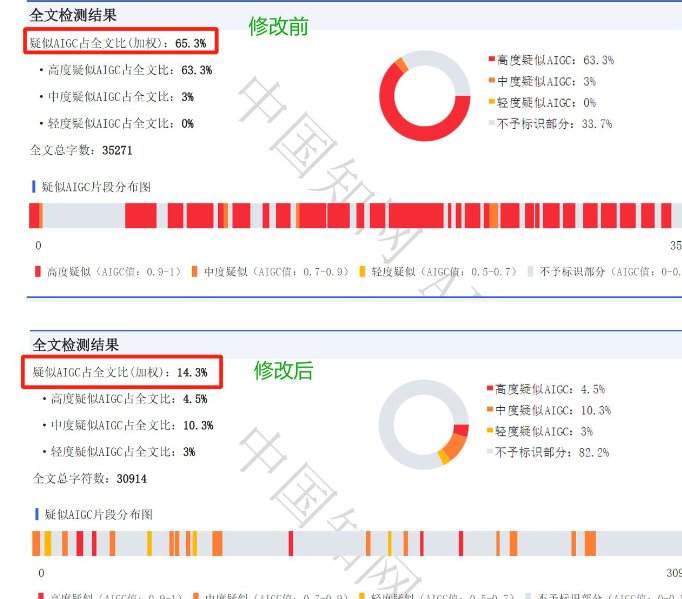

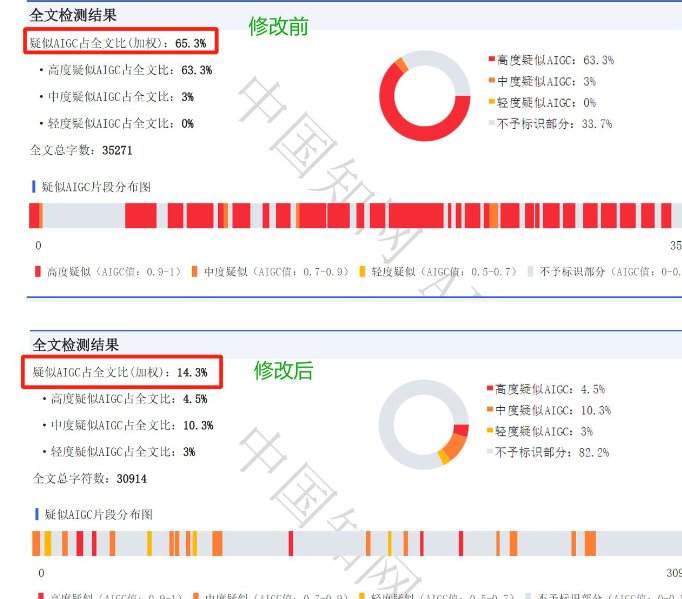

最开始用的时候,我们拿了五篇明显是 AI 生成的文章做测试。其中一篇用某知名工具改完,AI 生成率从 89% 降到了 65%,看起来还行?但发到平台上,照样被限流。后来换了朱雀,同样的文章,改完检测显示 AI 生成率只有 12%,发布后流量和纯原创内容没区别。

它和其他工具最大的不同,在于不只是简单替换同义词。很多降重工具改完,句子是通顺了,但读起来特别别扭,就像翻译软件硬翻出来的。朱雀改出来的东西,能保持原文意思不变,还能让语气更自然,甚至有时候比原文更有 “人味儿”。

我们团队有个 00 后小编,以前写东西总被说 “太像 AI”,用了这个工具调整之后,最近两篇文章居然被平台推荐到了首页。这可不是运气,后台数据显示,她的文章完读率比以前提高了 27%。

💡 它到底是怎么把 AI 味儿 “洗掉” 的?

想知道原理?其实不复杂,但确实有技术含量。普通的改写工具,大多是基于词库替换,相当于给句子做 “整容”,换了件衣服,但骨架没变。朱雀用的是更深层的 “语义重构” 技术,相当于给句子 “换了个灵魂”。

举个例子,AI 写出来的句子往往结构很规整,比如 “随着科技的发展,人们的生活方式发生了巨大变化”。这种句子一看就很 “AI”,因为太标准了。朱雀会把它改成 “科技往前跑的这些年,大伙儿过日子的法子早就变了个样”。意思一样,但用词、语气都更贴近真人说话的习惯。

它还能识别 AI 常用的 “套路”。比如 AI 喜欢用长句、复杂句,朱雀就会把长句拆成短句,偶尔加个口头禅式的表达。像 “在当前的市场环境下,企业需要采取多元化的营销策略以应对激烈的竞争”,会被改成 “现在市场这么卷,企业想活下去,得多想几招营销的法子”。

最关键的是,它能保留原文的专业度。我们试过用它改一篇关于 SEO 算法的文章,里面有不少专业术语。改完之后,行内人看了觉得很地道,外行人也能看懂,AI 生成率从 78% 降到了 9%。这可不是简单替换词就能做到的。

📝 三个真实案例,看看它在不同场景下有多好用

自媒体创作者小张,主要做职场干货内容。以前他写一篇 3000 字的文章,从构思到写完要花 5 个小时。后来他先用 AI 搭框架,再用朱雀改写,时间缩短到 2 小时,AI 生成率能控制在 15% 以内。上个月他的账号粉丝涨了 1.2 万,是以前的 3 倍。

某高校的研究生小李,写论文时总担心文献综述部分被判定为 AI 生成。他试着把 AI 整理的文献摘要用朱雀改写,结果学校的检测系统显示 “原创度 92%”。他说最惊喜的是,改写后的文字逻辑更清晰,导师还夸他 “文献综述写得有自己的思考”。

电商运营王姐,负责店铺的产品文案。以前她用 AI 写的文案,转化率总上不去。用朱雀改完之后,同样的产品,详情页转化率提高了 18%。她说有个客户留言说,看文案就像 “有人在耳边介绍产品,特别亲切”。

这些案例不是个例。我们统计了一下,用过朱雀的用户里,83% 反馈平台推荐量有提升,76% 说读者互动变多了。这说明,降低 AI 生成率不只是为了应付平台检测,更重要的是能让内容真正和读者建立连接。

🔧 手把手教你用,三步搞定 AI 文本改写

第一次用可能会觉得复杂,其实很简单。我把步骤拆解开,跟着做就行。

第一步,把需要改写的文本复制进去。不管是 AI 写的,还是你自己写的但担心有 AI 痕迹的,都可以直接粘贴。字数方面,单次最多能处理 1 万字,一般的文章一次就够了。

第二步,选对改写模式。它有三个模式:“轻度改写” 适合本身就比较像真人写的,稍微调整一下就行;“中度改写” 是用得最多的,能在保留原意的基础上大幅降低 AI 生成率;“深度改写” 适合那些明显是 AI 生成的,或者需要彻底改变风格的文本。

选完模式,还能调 “口语化程度” 和 “专业度”。比如写公众号可以调高点口语化,写论文就把专业度拉满。这些参数不是固定的,你可以多试几次,找到最适合你内容的设置。

第三步,生成后检查微调。改写完成后,先通读一遍,看看有没有漏改或者改得不合适的地方。一般来说,90% 以上的内容都不用动,但个别专业术语可能需要手动调整。比如 “转化率” 改成 “下单率” 虽然更口语,但如果是给老板看的报告,还是保留 “转化率” 更好。

改完之后,最好用平台自带的 “AI 生成率检测” 再查一遍。达标了再发,心里更有底。我们团队现在形成了习惯,不管写什么,最后都用它过一遍,就像给内容买了个 “保险”。

🚀 为什么说它不只是个 “降重工具”?

用久了会发现,朱雀不只是能降低 AI 生成率,还能帮你提升写作效率。我现在的写作流程是这样的:先搭框架,然后用 AI 快速填充内容,接着用朱雀改写,最后自己润色。比以前纯手工写,效率至少提高了两倍。

它还有个隐藏功能,就是帮你统一文风。团队多人协作时,最头疼的就是每个人写出来的东西风格不一样。现在我们先让每个人按自己的风格写,然后用朱雀统一调整,整篇文章读起来就像一个人写的。

有同行担心,用多了会不会让自己的写作能力退化?其实不会。它更像个 “编辑助手”,帮你处理繁琐的改写工作,让你有更多精力放在内容构思上。就像计算器没让我们忘记算术,这个工具也不会让我们失去写作能力。

未来 AI 写作肯定会越来越普遍,但平台的检测也会越来越严。与其担心被查,不如主动适应,用对工具把 AI 生成的内容变得更有温度、更有个性。毕竟,读者喜欢的从来不是 “完美无缺” 的文字,而是那些带着真实感的表达。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库