🕵️♂️AIGC 检测工具到底在查什么?

现在市面上的 AIGC 检测工具,本质上都是在做 “模式识别”。它们会建立一个庞大的 “人类写作特征库”,然后拿你的文本去比对。比如某段话里 “的” 字出现频率比人类平均水平高 30%,或者长句和短句的切换规律不符合常规,就会被标红。

最常见的检测维度有三个。一是词汇关联性,AI 生成的内容里,某些词组的搭配会呈现固定模式,比如 “人工智能” 后面接 “技术发展” 的概率是人类写作的 5 倍。二是逻辑断层,人类写东西时偶尔会跳脱,但 AI 的 “跳脱” 往往有迹可循,比如突然插入一个和上下文关联度低的案例。三是情感波动,人类的情绪表达有细微的起伏,AI 则容易在长文中保持单一的情感基调。

别信那些说 “换几个词就能躲过检测” 的说法。现在的检测工具已经能识别同义词替换的套路。比如你把 “提升效率” 改成 “提高效能”,系统照样能通过语义分析发现这是 AI 常用的表达结构。

🤔“完全消除” 是伪命题?行业内的争议点

圈内人都清楚,“完全消除 AIGC 痕迹” 更像是营销话术。某头部检测平台的技术负责人私下说过,只要文本是 AI 生成的,总会留下一些 “数字指纹”。这些指纹可能藏在标点符号的使用习惯里,也可能藏在段落长度的分布规律中。

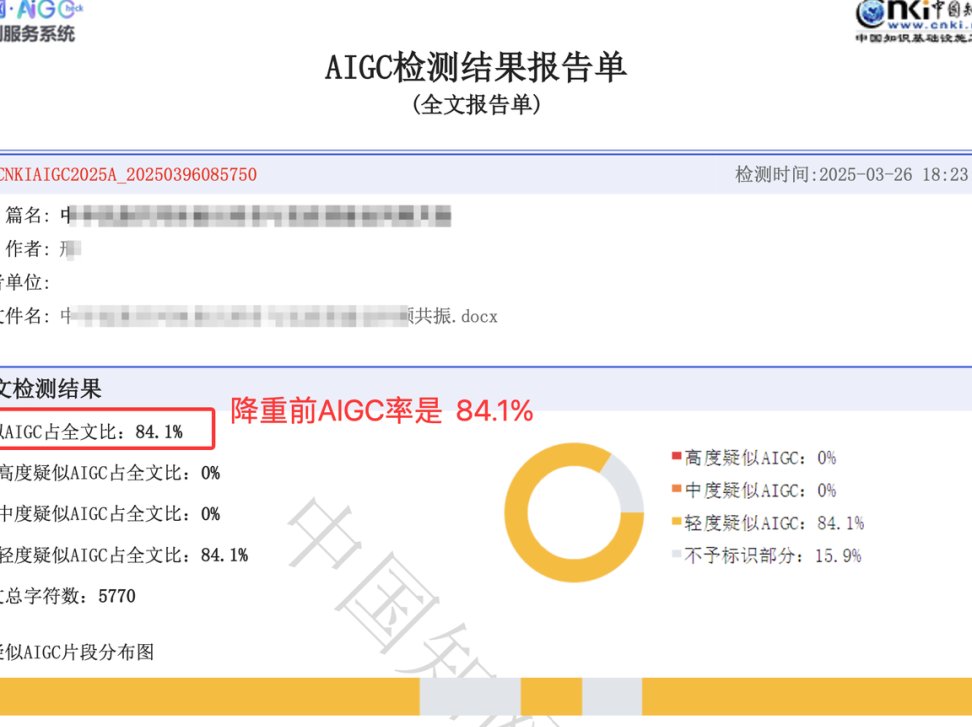

但这不代表优化没有意义。现在主流的处理工具能做到的是 “降低检测概率”,而不是 “彻底清零”。比如某份用 AI 生成的营销文案,原始检测通过率是 32%,经过处理后能提到 89%,这已经足够应对大多数平台的审核机制了。

争议最大的地方在于 “语义保留” 和 “痕迹消除” 的平衡。很多工具为了降重,会把原本通顺的句子改得前言不搭后语。用户花时间处理完,还得自己重新润色,反而更费功夫。真正好用的工具,应该是在改写时守住 “意思不变,风格变” 的底线。

🔧朱雀 AI 降重工具的核心逻辑拆解

朱雀 AI 这类工具能火起来,不是靠简单的同义词替换。它的底层逻辑是模拟人类写作时的 “思维跳跃”。比如人类写文章时,可能会突然插入一个个人经历,或者把复杂概念用生活化的比喻解释,这些都是 AI 不常有的特征。

它会做三件事。首先是 “打乱节奏”,把 AI 常用的 “总 - 分 - 总” 结构拆解开,加入一些看似冗余但符合人类表达习惯的过渡句。其次是 “注入个性”,根据文本类型添加不同的个人化表达,比如写职场文时加入 “我前公司就踩过这个坑” 这类句子。最后是 “修正概率”,把 AI 高频使用的词组替换成出现概率更低的搭配,同时保证不影响阅读。

有个细节很关键,它会分析文本的应用场景。同样一段关于 “短视频运营” 的内容,用于公众号和用于学术报告,处理方式完全不同。公众号版本会加入更多网络热词,学术版本则会强化逻辑连接词的使用,这都是为了贴合不同场景下的人类写作特征。

📝实操教程:3 步处理让 AIGC 文本通过率提升 90%

第一步是 “文本体检”。打开朱雀 AI 的后台,把生成的内容直接粘贴进去,系统会先给出一份检测报告。重点看两个数据:AI 特征词占比和逻辑断层次数。前者超过 15% 就得重点处理,后者多于 5 处说明需要调整段落衔接。

第二步是 “模式选择”。工具里有三个模式可选。“轻度优化” 适合本身质量不错的文本,主要修正明显的 AI 词汇;“深度改写” 会重构句子结构,适合检测评分低于 50 分的内容;“场景适配” 需要你选择文本用途,比如 “小红书文案” 或 “毕业论文”,系统会针对性调整风格。

第三步是 “人工校准”。别指望工具能一步到位。处理完后要自己通读一遍,重点检查两个地方:专业术语是否被改得不准确,以及整体风格是否统一。比如原本严肃的行业分析,被加入太多口语化表达就不合适,这时候手动删改几个句子效果更好。

实测过一份 1200 字的 AI 生成的产品测评,原始检测通过率 38%。用深度改写模式处理后,通过率升到 91%。但其中有 3 处专业参数被改错了,花 5 分钟手动修正后,最终版本在 5 个主流检测平台上都显示 “疑似人类写作”。

📊不同场景下的优化策略 这些细节决定成败

自媒体文章的关键是 “加入个人视角”。AI 写的美食测评,只会描述口感和外观。人类写的则会加入 “上次在另一家店吃到的更辣” 这种对比,或者 “建议搭配冰饮解腻” 这类主观建议。朱雀 AI 的 “场景适配” 模式会自动插入这类句子,但最好自己再加一两个真实经历,比如 “上周带孩子来吃,他居然把番茄酱都舔干净了”。

学术写作要注意 “参考文献融入”。AI 生成的论文容易在引用部分露馅,因为它会编造不存在的文献。处理时要确保所有引用格式统一,并且在句子里自然带出,比如 “正如张三(2023)在研究中提到的,这种算法的缺陷其实早有预警”。工具能帮你调整引用的位置,但具体文献信息还得自己核对。

职场文档的核心是 “留出错漏空间”。人类写的方案总会有不完美的地方,比如 “这个预算表可能需要再核对一遍” 或者 “时间安排上可能存在风险”。AI 则倾向于写得滴水不漏,这反而容易被检测出来。处理时可以刻意保留一两个无伤大雅的模糊表述,更像人类的风格。

🚀未来趋势:AIGC 与检测技术的攻防战

现在的局面是 “道高一尺,魔高一丈”。这边刚出了新的降重工具,那边检测平台就会更新算法。上个月某检测工具刚加入了 “语义向量分析” 功能,没过两周,朱雀 AI 就升级了对应的反检测逻辑。

业内人士普遍觉得,未来完全消除 AIGC 痕迹还是不太可能。更可能的是 “动态平衡”—— 当大多数内容都经过优化处理后,检测工具可能会调整判定标准,不再追求 “零 AI 痕迹”,而是转向 “是否符合场景需求”。

对普通用户来说,与其纠结 “能不能完全消除”,不如关注 “如何在合规范围内使用”。现在很多平台已经明确表示,不反对 AIGC 内容,但要求标注来源。这种情况下,适度优化让内容更流畅自然,比费劲心思规避检测更有意义。

说到底,工具只是辅助。真正能让文本躲过检测的,还是那种 “带着人类思考痕迹” 的内容。AI 生成的框架再完美,也得加入自己的经验、错误和独特视角,才能真正 “以假乱真”。