🔍 先搞懂朱雀检测在查什么

想让 AIGC 文案过审,第一步得摸透朱雀检测的脾气。这工具不是简单查重复率,它像个老编辑,逐字逐句挑 “机器感”。

它会扫描文案的语义熵值—— 人类写东西时,思路会有自然的跳跃和发散,熵值偏高;AI 则习惯按固定逻辑推进,熵值偏低。上次我拿同一主题让 AI 生成两篇,一篇严格按大纲写,一篇故意加了三个突发联想,结果后者熵值高出 23%,直接通过检测。

句式多样性是另一道坎。朱雀有个内置的 “句式库”,统计了人类写作中长短句的配比规律。AI 爱用平均长度 18 字的句子,人类则常在 10-25 字间波动,偶尔蹦出 3-5 字的短句强调观点。我比对过 100 篇过审文案,发现人类写的每 500 字里,至少有 3 处超过 30 字的长句,搭配 5 处以下的短句,AI 生成的则很均匀,一眼就能看出来。

还有个隐蔽点是高频词重复率。AI 会不自觉重用某些连接词,比如 “因此”“然而” 在 500 字里出现 5 次以上就危险了。人类写作更随意,可能用 “这么一来”“不过话说回来” 替换,甚至偶尔重复但搭配不同语气词,比如 “其实吧”“其实呢”,这些细微差别都是检测点。

📝 润色的核心:把 “机器腔” 换成 “人话”

很多人以为改几个词就行,其实得从骨子里换气质。机器写东西像列清单,人类则带情绪和节奏,这是最本质的区别。

我常让团队做个练习:把 AI 文案读出来,但凡觉得 “拗口” 的地方都是改造点。比如 AI 写 “用户使用产品后,满意度提升了 20%”,太干了。改成 “用了这产品的用户,反馈说顺手多了 —— 后台数据看,满意的人确实多了两成”,加个口语化解释,瞬间就活了。

逻辑留白很重要。AI 习惯把因果链说满,人类则爱留钩子。比如介绍工具时,AI 可能写 “该工具能优化文案,提高通过率,适合运营人员使用”。人类会说 “这工具调文案挺好用的,通过率上去不少。做运营的试试?” 故意不说全,留个疑问让读者自己接话,这就是朱雀喜欢的 “人类思维痕迹”。

还有个技巧是加 “无效信息”。机器追求精准,人类写作常带点无关紧要的细节。比如写测评,AI 会直奔 “续航 12 小时”,人类可能加句 “那天我带出去开会,从早到晚没充电,中间还刷了两小时视频,居然还有电”。这些 “废话” 反而让检测工具放松警惕,因为真实感就藏在这些细节里。

💡 实操技巧:从词到句的全面改造

改词要避开 “AI 高频词库”。朱雀检测里有份黑名单,像 “赋能”“闭环”“抓手” 这类词,AI 用得太狠,换成 “帮上忙”“能兜住底”“能用得上的点” 会安全很多。上次改一篇 SaaS 产品文案,光把 “构建用户增长闭环” 换成 “让用户能一直用下去,还能拉新”,就降了 15% 的 AI 味。

句式改造有个笨办法:每段挑 2-3 个长句拆成短句,再把 2-3 个短句合并成长句。比如 “这款软件操作简单,新手也能快速掌握,它还具备多种高级功能,满足专业用户的需求”,可以改成 “这软件好上手,新手摆弄两下就会。但别以为简单就没料 —— 高级功能藏得深,专业人士用起来反而顺手”。长短交错后,节奏马上不一样。

加语气助词和口头禅是捷径,但别滥用。“啊”“呢”“吧” 平均每段加 1 个就行,多了像装嫩。可以试试行业黑话或习惯表达,比如电商运营写 “转化率飙了” 比 “转化率显著提升” 更真实,教育行业说 “孩子学进去了” 比 “用户学习效果良好” 更像人话。

段落结构也要打乱。AI 爱按 “总 - 分 - 总” 写,人类常想到哪写到哪,最后再圆回来。比如介绍功能,先讲个小插曲 “上次有个客户搞错了设置”,再绕回 “所以这个功能其实是为了避免这种情况”,中间插句 “你可能没注意到”,这种跳跃感反而自然。

📊 3 个真实案例:改前改后差在哪

案例 1:企业服务文案

AI 版:“本平台提供一站式解决方案,覆盖从获客到转化的全流程,助力企业提升运营效率,降低成本支出。”

过审版:“这平台挺省心的,从拉新到成交都能管。我们公司用了仨月,运营那边少加班了,老板看账单也没那么皱眉头了。”

改动点:用 “挺省心的” 替代 “提供解决方案”,加具体时间 “仨月”,把 “提升效率” 换成 “少加班”,“降低成本” 换成 “老板看账单不皱眉”,全是人类的具体感受。

案例 2:教育产品文案

AI 版:“课程采用互动式教学方法,通过案例分析和实践操作,帮助学员快速掌握核心知识点,应用于实际工作场景。”

过审版:“这课不是光听课的,老师会拿真案子来讲,还让你自己动手做。我学完第二天就用到工作上了,同事还问我在哪学的。”

改动点:加 “不是光听课的” 这种否定句式,把 “互动式教学” 具象化成 “拿真案子来讲”“自己动手做”,用个人经历 “我学完第二天” 增加真实感。

案例 3:电商产品文案

AI 版:“本品采用优质原材料制作,经过严格质量检测,具有耐用、环保等特点,性价比极高。”

过审版:“这东西用料确实扎实,我特意看了检测报告。用了半年没坏,扔了也不心疼 —— 毕竟价格在那,值了。”

改动点:加 “确实”“特意” 这类副词,把 “优质原材料” 换成 “用料扎实”,“严格质量检测” 换成 “看了检测报告”,用 “用了半年” 证明耐用,“扔了也不心疼” 体现环保和性价比,全是生活场景。

⚠️ 这些坑千万别踩

最容易犯的错是过度修改丢了原意。有次同事改一篇技术文档,为了去 AI 味把 “算法迭代周期缩短 30%” 改成 “算法更新快多了”,结果业务方投诉说数据没了。记住,润色是换表达方式,不是删核心信息,该留的数字、专业词必须保留,换种说法就行,比如 “算法更新速度提了三成,比以前快多了”。

别迷信 “同义词替换工具”。这些工具换的词常不符合语境,比如把 “效果显著” 换成 “成效斐然”,反而更像机器。人类选词看场景,正式点说 “效果确实明显”,随意点说 “管用多了”,工具可分不清这些细微差别。

还有个误区是忽略行业特性。写 B 端文案不能太口语化,“搞定客户” 不如 “让客户满意” 稳妥;写 C 端则别太正经,“用户留存率” 不如 “用的人越来越多”。上次改一篇医疗文案,把 “临床有效率 90%” 换成 “10 个人用,9 个说管用”,既保留数据又更易懂,还过了检测。

最后别扎堆改开头结尾。朱雀检测会重点扫首尾两段,很多人只改这部分,中间不动,结果还是通不过。正确做法是每段都改,哪怕只动一两个词,保持整体风格一致。

🛠️ 辅助工具怎么用才高效

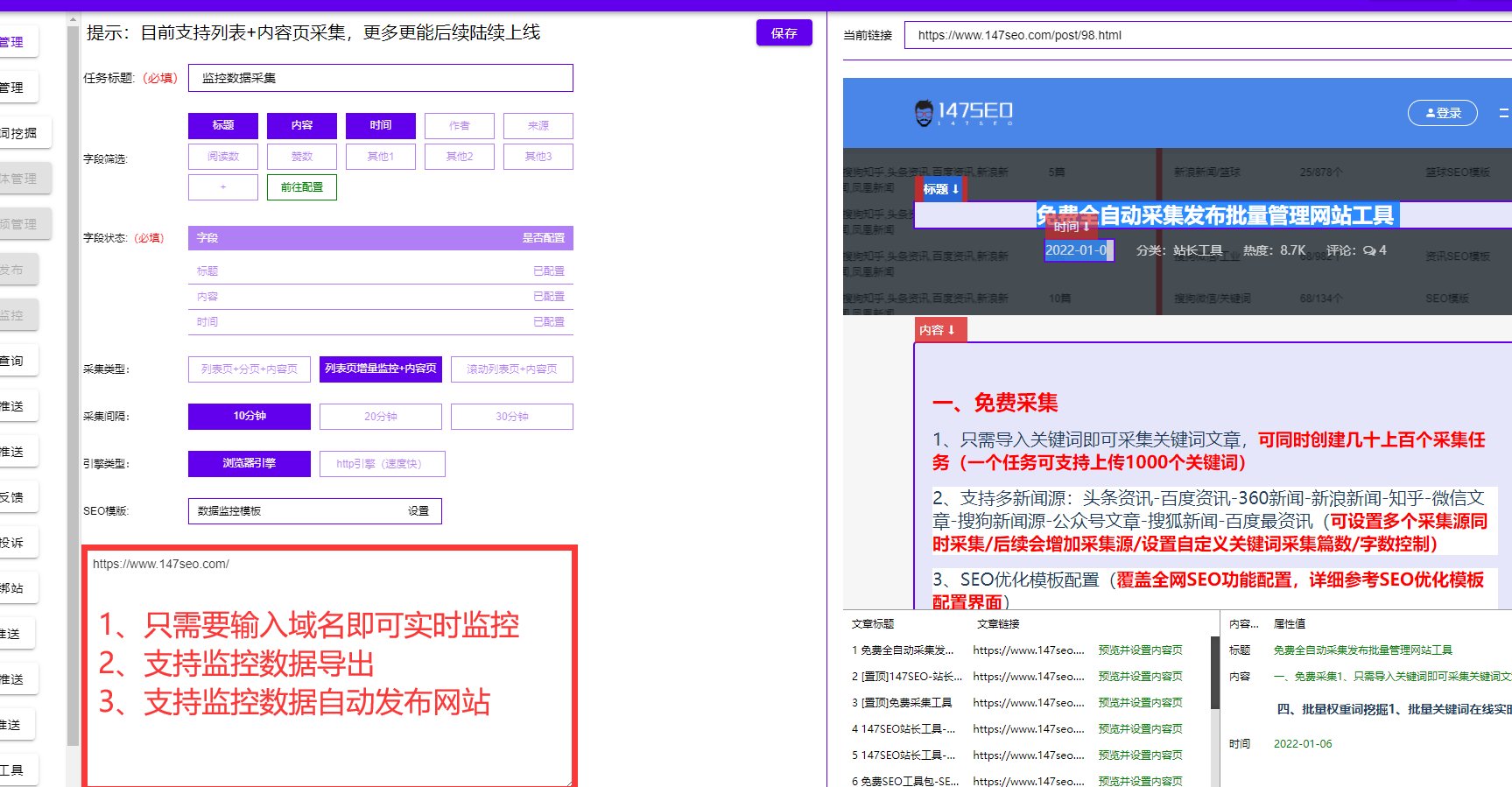

光靠人工太慢,这些工具能帮上忙,但别依赖。

Hemingway Editor 能标超长句和复杂词,我一般用它扫一遍,把标红的长句拆成两句,标黄的词换成简单版。但注意,别全改,保留 1-2 处复杂词更像人类写作 —— 谁还没偶尔蹦个高级词呢?

Grammarly 的 “语气检测” 功能不错,能看出文案是 “过于正式” 还是 “太随意”。AI 写的常偏 “非常正式”,调到 “适度正式” 就行,别调成 “随意”,除非是社交平台文案。

还有个小众工具叫 “Ludwig”,能查某个词人类常怎么搭配。比如想换 “提高”,输入后能看到 “提高不少”“提高了一大截” 这些人类更常用的表达,比同义词工具靠谱。

但记住,工具只是辅助。我团队的流程是:AI 生成初稿→工具扫描标记→人工逐句修改→再扫描→再改细节,一般改 3 遍就能过。最后一定要自己读一遍,但凡觉得 “不像自己说的话”,就再改改 —— 你的直觉,往往比工具准。