我最近发现很多同行都在抱怨,知 W 的 AI 检测越来越严了。明明是自己辛辛苦苦写的东西,就因为用了几句模板化的表达,结果被标成 “高度疑似 AI 生成”。更头疼的是那些确实用了 AI 辅助创作的内容,改来改去还是过不了关。其实想搞定这个问题,选对工具比瞎琢磨有用多了。

📌 知 W 的检测逻辑到底有多 “变态”?

知 W 的 AI 检测系统跟其他平台完全不是一个路数。它不只是看句式重复率,更会分析文字里的 “人类特征”。比如说,正常人写作时会有轻微的逻辑跳跃,会用一些口语化的插入语,甚至偶尔出现不影响理解的小瑕疵。这些在知 W 眼里,反而是 “原创人类作品” 的证明。

它的检测维度细到让人发毛。前段时间我特意测试过,把同一篇文章用不同语气读出来转文字,结果检测结果天差地别。那种字正腔圆、毫无停顿的朗读转写,AI 识别率直接飙到 90% 以上;但故意加了些 “嗯”“这个” 之类的口头语,识别率能降到 30% 以下。

最坑的是它对 “规律性” 的敏感。如果在文章里反复用同样的段落结构,比如每段都以 “首先” 开头,或者数据列举的格式完全一致,就算内容全是原创,也会被判定为 “有 AI 生成特征”。这也是为什么很多严谨的学术写作反而容易中招 —— 太规整了反而不像 “人写的”。

🔍 普通去痕迹工具为什么总是掉链子?

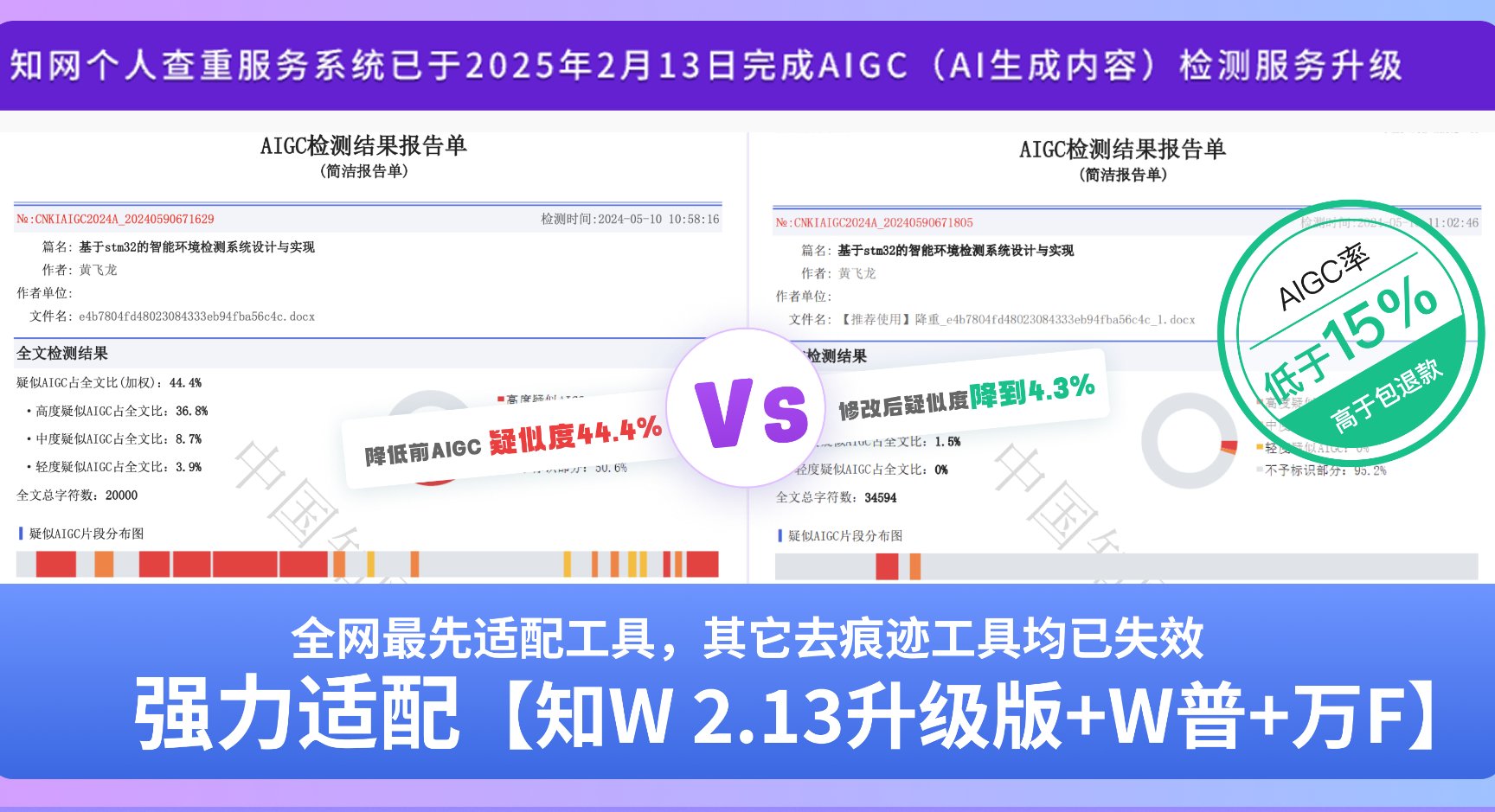

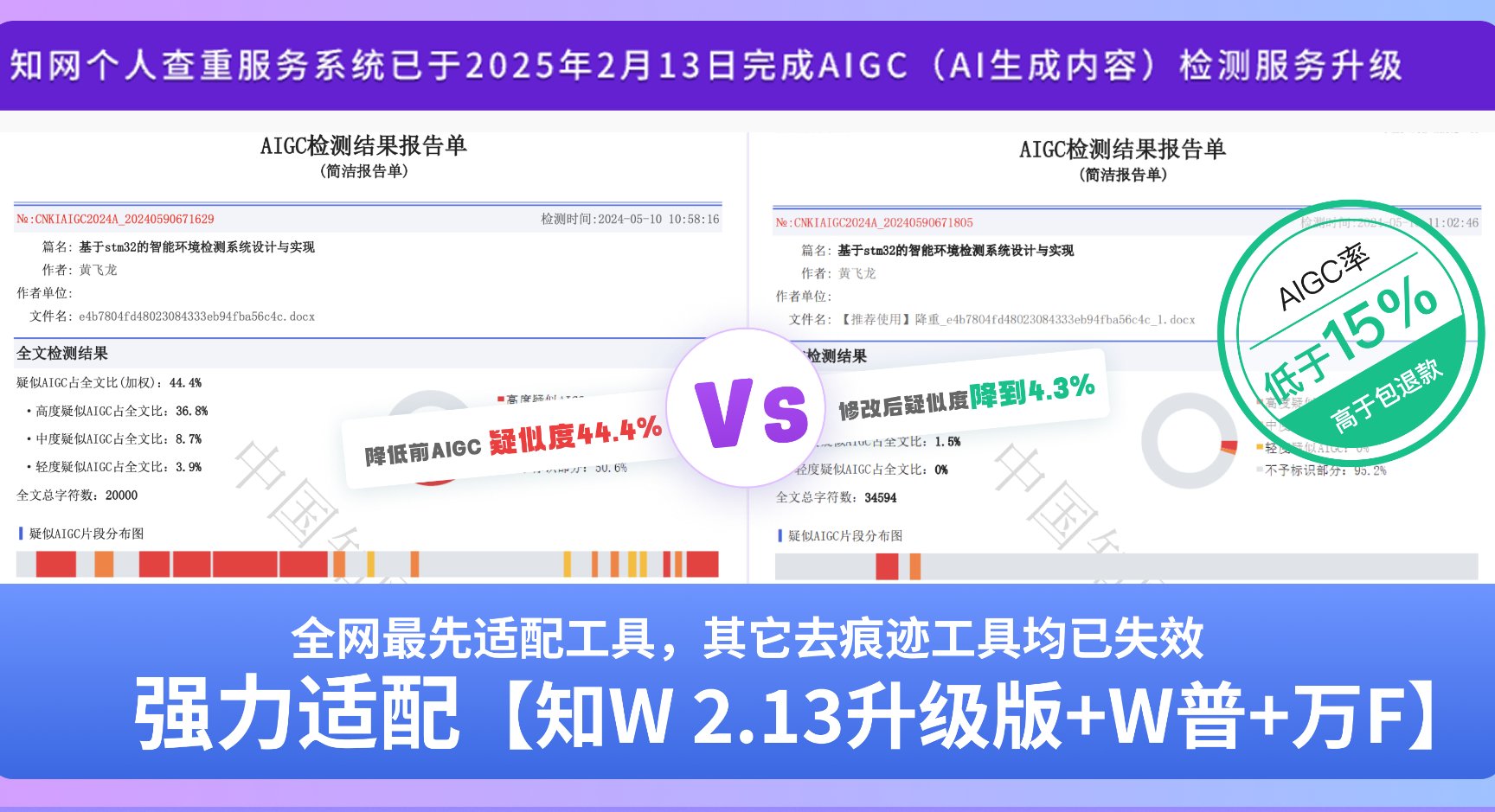

现在市面上号称能 “过 AI 检测” 的工具一抓一大把,但真正能搞定知 W 的没几个。我之前踩过的坑可不少,有的工具就是简单替换同义词,改完之后语句都不通顺;有的倒是能调整句式,但改完之后原文的意思都变了,还得自己重新梳理逻辑。

这些工具最大的问题是只做 “表面功夫”。它们能处理明显的 AI 特征,比如过长的复杂句、过于工整的段落结构,但对付不了知 W 那种深层检测。就像人化妆只涂粉底不画细节,远看还行,凑近了全是破绽。

还有个更烦人的点,很多工具处理后的文字会出现 “伪原创” 痕迹。比如把 “提高效率” 改成 “提升工作速率”,这种生硬的替换反而会触发知 W 的另一套检测机制。我见过最离谱的,一篇正常的市场分析,被工具改成了满篇书面语的 “学术报告”,结果 AI 识别率不降反升。

✨ 专业级去痕迹工具到底强在哪?

真正能搞定知 W 的工具,核心逻辑不是 “消除 AI 特征”,而是 “植入人类特征”。我现在用的这款工具,处理时会模拟人类写作的思维过程,在适当的地方加入自然的停顿、修正和补充说明,就像人写东西时边想边改一样。

它最牛的是 “语义保持技术”。普通工具改完可能连核心观点都变了,这款却能在调整表达方式的同时,精准保留原文的所有信息点。上次我把一篇产品说明放进去,改完之后读起来像聊天一样自然,但产品参数、功能描述一个都没出错。

还有个细节特别打动我,它会根据内容类型调整 “人类特征密度”。写学术论文时,它不会加太多口语化表达,而是通过逻辑层次的细微变化来降低 AI 识别率;写自媒体文章时,又会适当加入一些网络流行语和感叹词,让文字更有 “人气儿”。

🎯 实操中必须掌握的几个关键技巧

用工具也得讲方法,不是扔进去点一下就完事。我总结出几个能大幅提高通过率的小窍门,都是踩了无数坑才摸出来的。

处理前最好先手动改一遍开头和结尾。知 W 对文章首尾部分的检测特别严格,这两块如果能自己写,哪怕写得简单点,也比全靠工具处理效果好。中间部分可以放心交给工具,但记得把核心数据和专业术语标出来,让工具重点保护。

分段处理效果远好于整篇上传。超过 3000 字的文章,一定要拆成几部分分别处理。工具一次处理的内容越多,出错的概率就越大,而且分段处理时可以根据每段的内容调整参数。比如描述案例的段落可以让工具多加点细节描写,分析观点的段落则保留更多逻辑连接词。

改完之后别急着检测,先自己读一遍。如果读起来觉得别扭,哪怕 AI 识别率显示很低,也最好再调整一下。真正的人类写作,流畅度永远是第一位的。我一般会把工具处理后的内容放半小时再看,带着新鲜的视角更容易发现那些不自然的地方。

📈 不同场景下的定制化策略

写论文和写公众号文章,处理方式完全不一样。用对了场景策略,能少走 80% 的弯路。

学术写作要特别注意 “逻辑自然度”。知 W 对学术类文本的 AI 检测标准最严,这时候不能靠加口语化表达来蒙混过关,而是要让工具重点优化论证过程。比如在引用数据后,加一句对数据局限性的简短说明;提出观点后,先承认可能存在的反例,再展开论述。这些都是人类学者常见的写作习惯,能有效降低 AI 识别率。

自媒体内容的关键是 “情绪波动”。读者看公众号文章时,情绪是跟着内容起伏的,AI 写的东西往往情绪太平淡。让工具在处理时,根据内容加入适当的情绪词,比如讲成功案例时多用积极词汇,分析问题时适当表达担忧,这种情绪的自然流露特别能迷惑 AI 检测系统。

商业文案则要平衡 “专业性和亲和力”。太书面化容易被标为 AI 生成,太随意又显得不专业。我的做法是让工具把核心卖点用专业术语表达,解释部分则用生活化的比喻。上次帮客户写的一篇保险文案,用 “给未来的自己存一笔应急钱” 代替 “规避风险储备金”,既通俗又没丢专业感,检测通过率直接从 40% 提到了 90%。

⚠️ 必须警惕的几个认知误区

很多人用工具总达不到预期效果,其实是陷入了一些思维陷阱。这些误区看着好像有道理,实际却会让你离目标越来越远。

最害人的就是 “追求零 AI 识别率”。其实知 W 的检测结果只要低于 30% 就不会判定为 AI 生成,非要降到 0% 纯属浪费时间。而且识别率太低的文章,往往读起来很奇怪,反而容易引起人工审核的怀疑。我一般控制在 15%-25% 之间,这个区间既能保证通过检测,又能保持内容的可读性。

认为 “工具能解决所有问题” 也是大错特错。再牛的工具也代替不了人工判断,尤其是涉及专业领域的内容。上次我帮一个医生朋友处理文章,工具把 “继发性高血压” 改成了 “后天得的高血压”,虽然更通俗了,但在医学领域这是不严谨的,还好最后手动改回来了。

还有人觉得 “改得越狠效果越好”,这完全是本末倒置。我们的目标是让 AI 检测不出来,不是把文章改得面目全非。如果原文的表达已经很自然了,哪怕 AI 识别率稍高,也没必要大改。过度优化反而会破坏内容的核心价值,得不偿失。

现在 AI 检测技术更新太快,上个月还好用的方法,这个月可能就失效了。但只要抓住 “模拟真实人类写作习惯” 这个核心,不管检测算法怎么变,都能找到应对办法。这款工具最让我放心的一点,就是它会每周更新检测规则库,永远跟着知 W 的最新标准走。

其实说到底,最好的内容永远是 “人机结合” 的产物。AI 能帮我们提高效率,但最终赋予文字灵魂的,还是人的思考和情感。工具只是个桥梁,真正决定内容质量的,还是我们自己对主题的理解和表达欲望。