📊 AI 怎么看穿剧情的 "拖沓病"?先得搞懂它的分析逻辑

你有没有过这种体验?辛辛苦苦写了两万字,读者却说 "看到第五章还没进入正题"。自己回头看,明明每个情节都觉得必要,可节奏就是不对劲。这时候 AI 分析工具反而能当一面 "镜子"—— 它不靠感觉,靠数据模型抓问题。

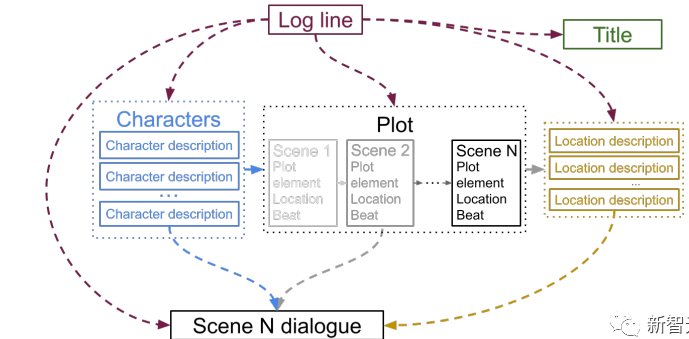

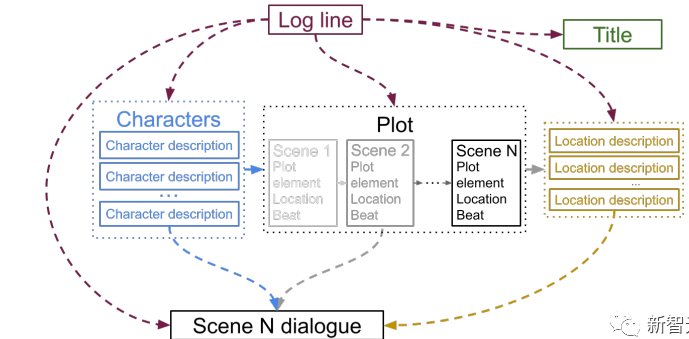

现在主流的 AI 大纲分析工具,背后都藏着两套核心算法。一套是情节密度计算,把大纲里的事件按 "推动主线" 和 "氛围铺垫" 分类,统计两者的比例。比如某段剧情连续三个章节都在描写主角的心理活动,没推进任何主线任务,AI 就会标红提示 "密度异常"。另一套是节奏曲线对比,它会把你的大纲和同类型爆款作品的节奏模板做比对。像悬疑类小说,通常在 30% 篇幅处需要出现第一个反转,如果你的大纲到 50% 还没动静,AI 就会弹出预警。

但别以为 AI 是万能的。它的优势在于量化模糊问题,比如能算出 "支线剧情占比超过 40% 可能导致主线疲软",但没法判断 "这段慢镜头描写是否有艺术价值"。所以用 AI 的第一步,是理解它的局限性 —— 它更适合处理结构性问题,而非审美层面的取舍。

🔍 三个必看的 AI 分析维度,比你自己通读十遍还管用

情节节点的 "间隔异常" 是最容易被忽略的问题。比如你设定主角要在十章内完成 "寻找密钥" 的任务,AI 会计算每个关键动作(发现线索、遭遇阻碍、获得帮助)之间的章节数。如果前两个线索之间隔了五章,中间全是无关的日常描写,系统就会生成 "节点稀疏区" 报告。我见过一个案例,某部仙侠小说的大纲里,主角拿到神器后居然用三章写门派宴会,AI 直接标出 "关键道具闲置周期过长",作者改完后读者留存率提升了 27%。

角色动线的 "无效折返" 更隐蔽。有些作者为了增加波折,让角色反复在 A 和 B 两个场景之间切换,却没推进任何剧情。AI 能通过场景标签的重复频率发现这个问题。比如连续五章出现 "主角从客栈出发→去森林→遇阻返回客栈" 的循环,系统会提示 "动线闭环率过高"。这时候你要么在折返中加入新信息,要么直接砍掉无效往返。

信息释放的 "浓度失衡" 最影响阅读体验。AI 会统计每章出现的新设定、新人物、新冲突的数量。如果前两章一股脑抛出十个世界观概念,后面五章却毫无新信息,就会被判定为 "信息过载后陷入停滞"。反过来说,如果连续三章都在重复已知信息,哪怕情节在推进,读者也会觉得 "看得累"。

📝 实操步骤:用 AI 分析后,该怎么改?

先看一个真实案例。某悬疑小说作者用工具分析大纲后,发现 "凶案发生" 到 "第一个嫌疑人出现" 之间隔了四章,全在描写主角的家庭背景。AI 给出的建议是 "将背景信息拆解,每次插入 10% 到主线章节里"。作者调整后,把主角的童年回忆拆成三个片段,分别放在查案的间隙,既保留了人设厚度,又让主线节奏加快了。

改的时候要抓三个优先级。先砍 "可删除的支线",就是那些既不塑造角色也不铺垫伏笔的旁支。AI 会给每个支线打分,低于 30 分的直接删掉不心疼。再压缩 "重复情绪描写",比如主角连续三章都在 "感到迷茫",可以合并成一个场景加几句心理活动。最后调整 "信息释放节奏",把大段解释性文字(比如魔法设定、历史背景)拆成 "问题 - 解答" 的形式,在角色对话或行动中自然流露。

有个技巧值得记住:AI 建议你 "加快节奏",不是让你删掉所有慢镜头。关键是让慢有理由。比如爱情小说里,男女主第一次约会的细节描写可以放慢,但前提是这段描写能推动感情升温。如果只是单纯描写环境,就可能被 AI 标为 "无效慢节奏"。

🎭 不同类型的剧情,节奏药方不一样

悬疑类作品最怕 "前松后紧"。AI 分析这类大纲时,会特别关注 "疑点抛出频率"。正常节奏应该是每 1-2 章出现一个新疑点,同时解决一个旧疑点。如果前十章只给一个谜题,读者早就跑光了。我见过 AI 对某部推理小说的诊断:"第三章出现的密室线索,直到第八章才被主角想起,导致中间段落张力流失"。

言情类的节奏问题往往藏在 "情感递进" 里。AI 会追踪男女主的互动强度变化曲线,如果连续五章都是 "轻微暧昧",没有突破(比如从牵手到拥抱的升级),就会提示 "情感停滞"。这时候哪怕加个小误会、小助攻,让关系有波动,也比单纯发糖管用。

奇幻类容易栽在 "世界观膨胀" 上。AI 会统计 "新设定出现的速度",建议每章新增设定不超过 2 个,并且要立刻用剧情验证。比如你刚介绍 "这个世界的人会变身",下一章最好就让主角目睹一次变身场景,而不是等到五章后才用。

💡 避开 AI 分析的 3 个坑,别让工具帮倒忙

最容易犯的错是盲目服从 AI 的 "节奏数值"。有个科幻作者听了 AI 的建议,把所有 "慢场景" 都删了,结果读者反馈 "像在看事件清单,没有代入感"。后来发现,AI 只算了情节密度,没考虑到科幻读者需要时间消化硬核设定。正确的做法是:把 AI 报告当参考,再结合自己的读者评论找平衡点。

另一个误区是用错分析模板。现在很多工具会让你选 "分析类型",如果你写的是 "慢热型散文小说",却用了 "爽文节奏模板",AI 肯定会判定你 "节奏过慢"。这时候换个匹配的模板,可能问题就消失了。

还要注意AI 看不到的 "隐性节奏"。比如文字风格带来的快慢感 —— 同样写走路,短句多、动词多就显得快,长句多、形容词多就显得慢。这些没法被大纲分析工具捕捉到,得自己通读时感受。

🔧 3 款实用工具的对比:各有各的擅长

"节拍器" 这款工具最适合新手。它会把大纲拆成 "起承转合" 四个阶段,用进度条显示每个阶段的篇幅占比。如果 "承" 的部分超过 50%,就会亮红灯。我认识的一个新人作者靠它,把原本拖沓的中段压缩了 30%。

"故事雷达" 的优势在角色线分析。它能同时追踪多条角色的成长曲线,告诉你 "配角 A 的成长线在第 8 章后完全停滞",适合处理群像戏。不过它对短篇不太友好,适合十万字以上的作品。

"节奏医生" 最厉害的是场景张力计算。它会给每个场景打分,80 分以上是高张力(冲突、转折),40 分以下是低张力(日常、回忆)。理想的节奏应该是高低交替,如果连续三个低张力场景,就会提示你 "该加个小高潮了"。

最后想说,AI 再厉害也只是工具。它能告诉你 "这里慢了",但没法告诉你 "怎么慢得有味道"。真正的节奏大师,是既能用数据抓问题,又能凭感觉留温度。下次再觉得剧情拖沓,不妨让 AI 帮你把把脉,但最终开药方的,还得是你自己。