📝 基础改写:从句式到词汇的「去 AI 化」改造

很多人用 AI 写内容后,第一反应是 “替换几个词就行”,但这根本不够。AI 生成的文字有个明显特点:句式工整得像模板,比如 “首先... 其次... 最后...”“综上所述” 这类结构,还有大量书面化的固定搭配。想要去 AI 痕迹,第一步就得打破这种 “工整感”。

先从词汇下手。AI 爱用的 “进行、实现、开展” 这类词,换成更口语的表达。比如 “进行市场调研” 改成 “去做市场调研”,“实现用户增长” 改成 “让用户变多”。但替换时要注意「语境适配」,不能为了换而换。比如 “该产品具有高效性”,换成 “这产品挺高效的” 就自然,换成 “这产品高效得很” 就有点刻意,反而奇怪。

再调整句式。AI 写的句子常常过长,或者短句排列太有规律。你可以把长句拆成短句,比如 “随着互联网技术的不断发展,用户对于产品体验的要求也在持续提升”,改成 “互联网技术一直在发展,用户对产品体验的要求也越来越高”。还可以故意加个 “小尾巴”,比如在句尾加 “对吧”“你发现没”,但别每句都加,不然像机器人套模板。

最后加 “个人化表达”。AI 写的内容像说明书,缺 “人味儿”。你可以加个具体场景,比如写 “咖啡提神”,别只说 “咖啡含有咖啡因,能刺激神经”,改成 “早上赶工的时候,我一般会冲杯美式,喝下去大概十分钟,脑子就清醒多了 —— 这就是咖啡因的作用”。加个 “我” 的体验,瞬间就有人类语感了。

🔍 检测工具:选对工具才能精准控 AI 率

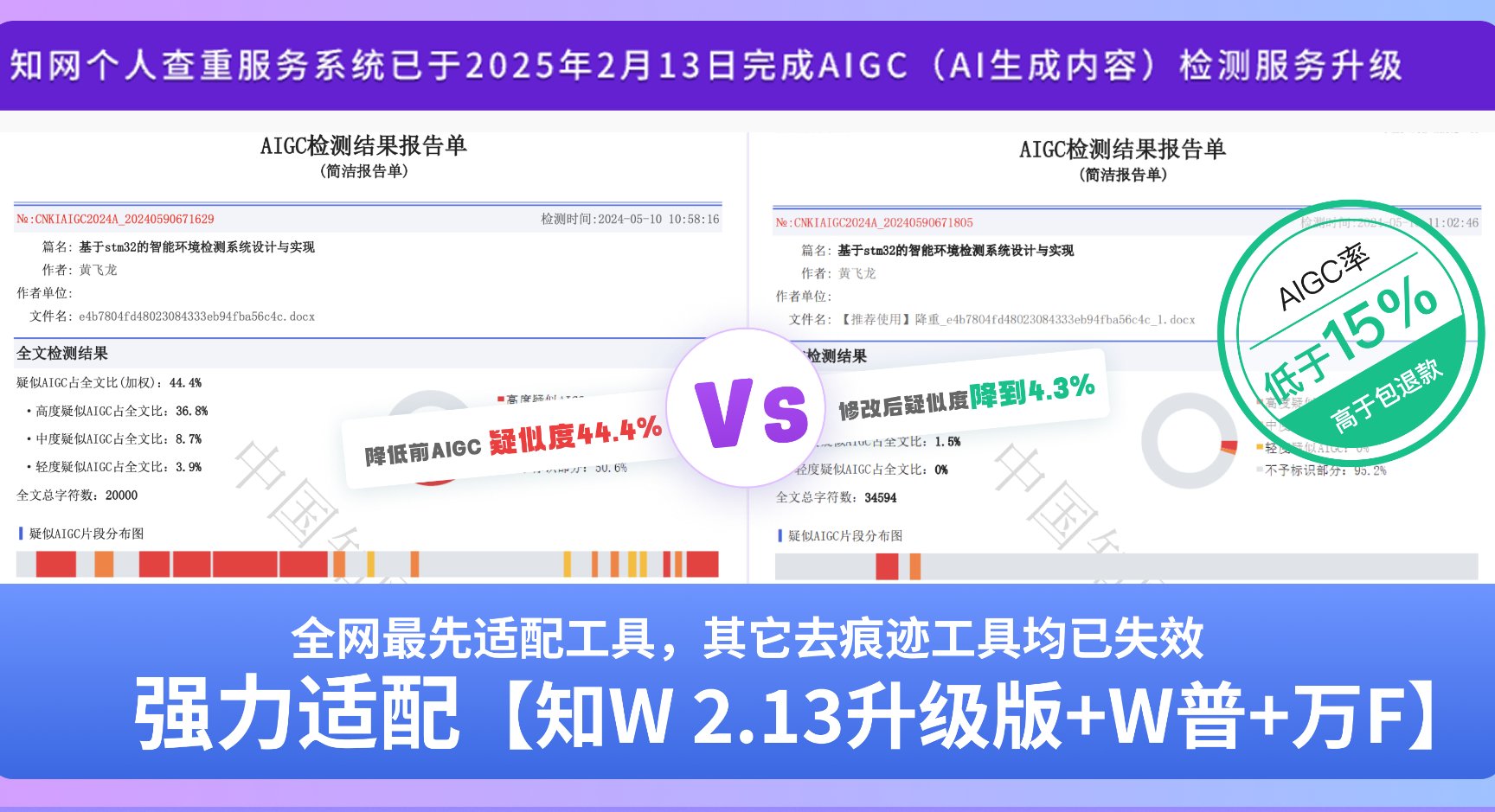

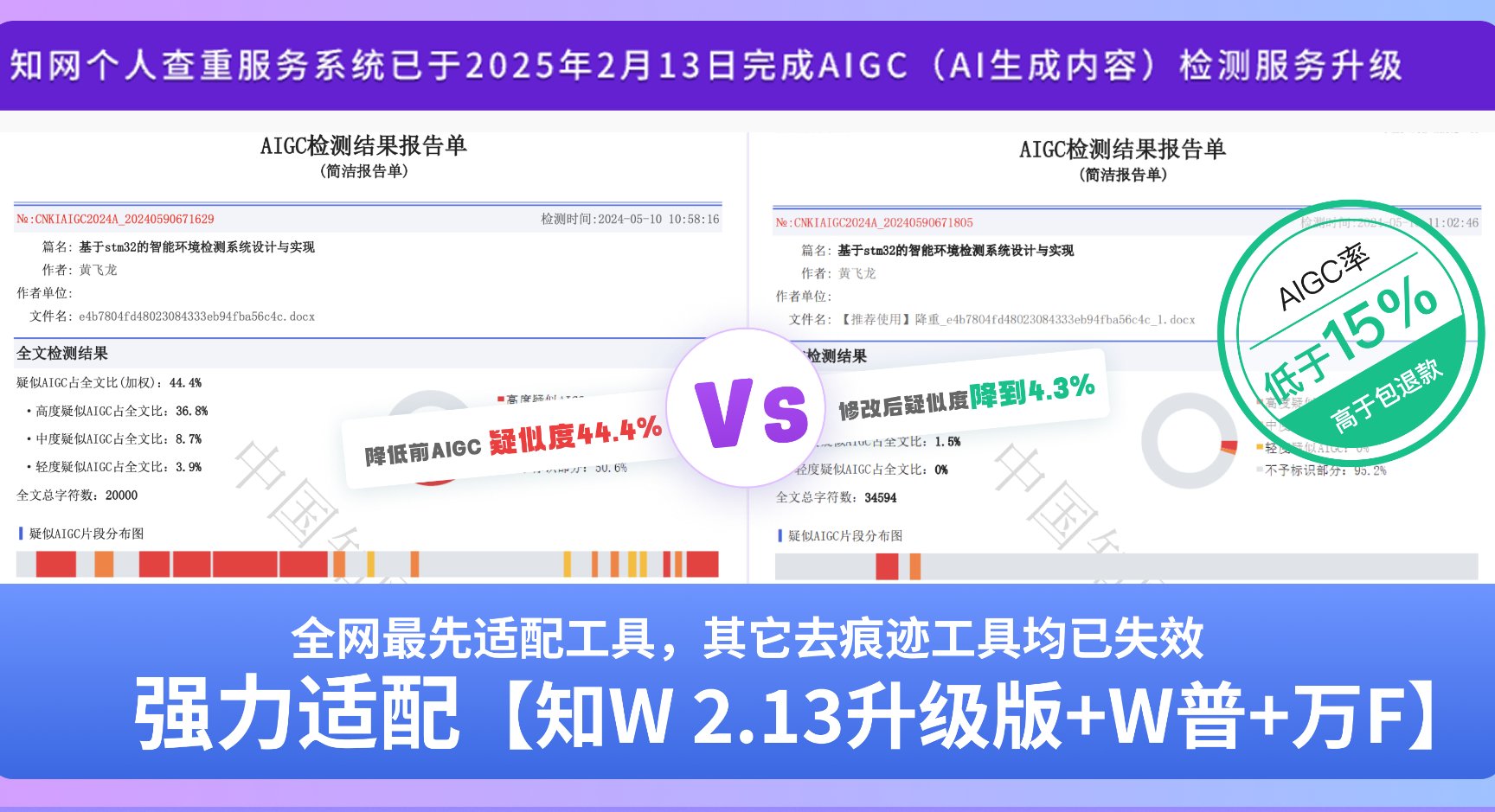

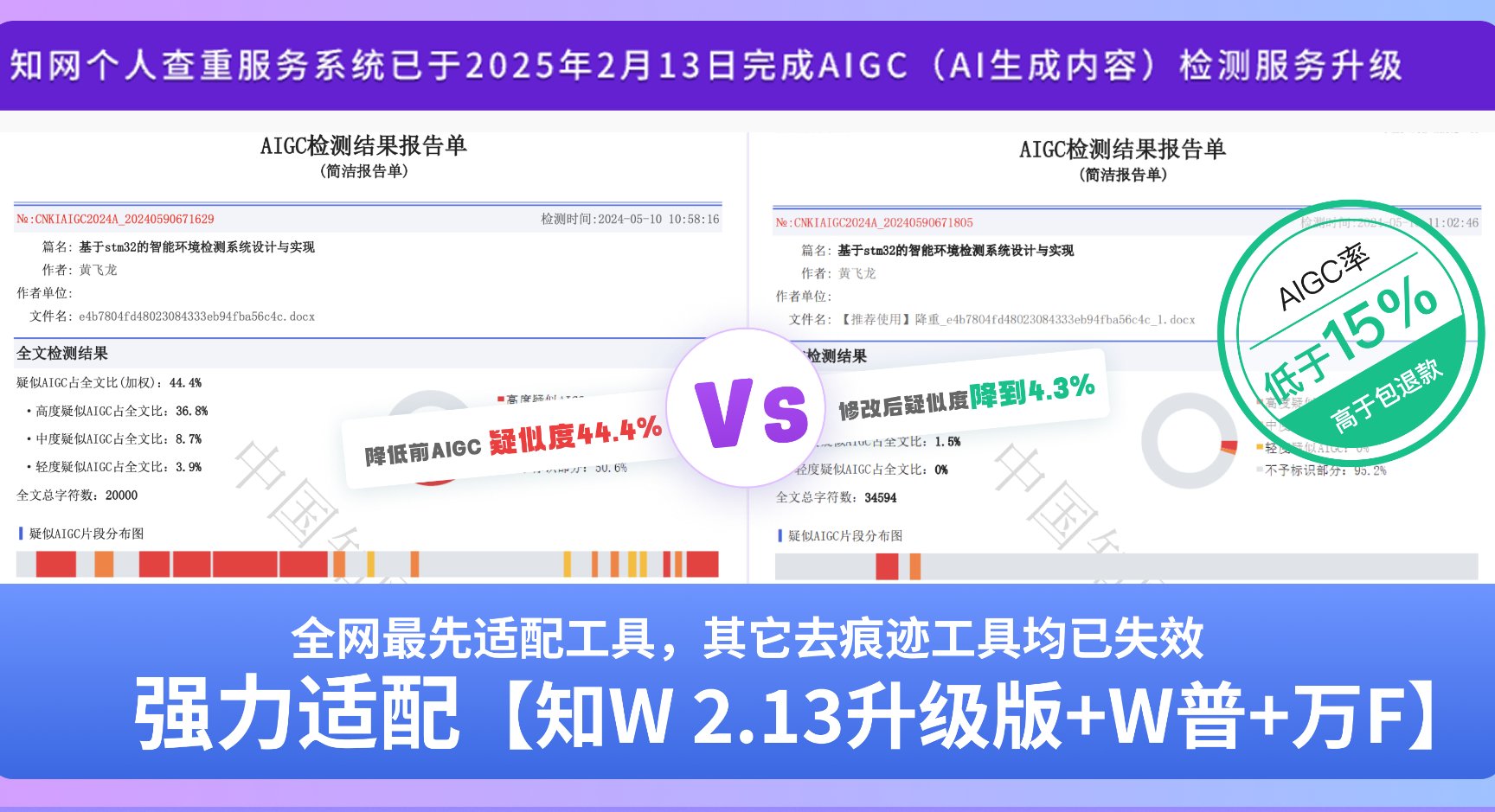

别迷信 “一键降重” 工具,但也不能没有工具辅助。现在市面上的检测工具,有的只测 AI 率,有的只测查重率,最好分开用。优先选择同时支持「AI 率检测」和「查重检测」的工具,比如第五 AI 的检测功能,能同时出两个数据,省得来回切换。

用工具的时候,要注意 “检测阈值”。不同工具的判定标准不一样,比如有的工具把 AI 率 25% 设为安全线,有的则是 30%。你可以多试两个工具,取 “最严格” 的那个结果当参考。比如用工具 A 测出来 AI 率 22%,工具 B 测出来 28%,那你就按工具 B 的标准去改,避免在某个平台上 “踩雷”。

检测后要重点看 “标红区域”。AI 检测工具会标出它认为 “最像 AI” 的句子,这些地方往往是 “模板化表达”。比如 “在当今社会,人们对于 XX 的需求日益增长” 这种句子,十有八九会被标红。改的时候不用全删,把 “在当今社会” 换成 “现在啊”,“日益增长” 换成 “越来越大”,一下子就自然了。

另外,查重率和 AI 率有时候会 “冲突”。比如你为了降查重率,抄了一段别人的话,查重率降了,但这段如果本身很像 AI 写的,AI 率反而会升高。所以改的时候要兼顾 —— 如果某段话查重率高,就自己用口语重写,别直接搬别人的内容。

🌐 多平台适配:不同平台的「AI 痕迹敏感点」差异

每个平台对 AI 痕迹的 “容忍度” 不一样,盲目改等于做无用功。微信公众号对 “AI 感” 相对宽容,但读者反感 “空洞感”;头条号更在意 “口语化”,太书面的内容容易被判定为 “低质”;知乎则讨厌 “模板化回答”,哪怕你写得再顺,只要像 “标准答案”,就难有流量。

微信公众号要 “加细节”。公众号读者看内容时,更在意 “有没有用、有没有意思”。AI 写的内容常缺具体例子,你可以在每个观点后加个小案例。比如写 “做运营要懂用户”,别只说 “运营需深入了解用户需求”,改成 “做运营得知道用户想要啥。上次我们推一款育儿产品,一开始写‘满足育儿需求’,阅读量很低;后来加了‘比如妈妈们总说没时间陪娃,我们就突出 “10 分钟就能用”’,阅读量直接涨了 30%”。

头条号要 “拉近距离”。头条的算法喜欢 “接地气” 的内容,AI 那种 “客观陈述” 的调调不行。你可以多用 “你”“咱们” 这类词,比如 “选打印机的时候,咱们得注意两点” 比 “选购打印机需注意两点” 好。还可以加个 “小提醒”“划重点” 之类的口语化过渡,比如 “说到这插一句 ——”“这点很重要,记一下”。

知乎要 “带思考过程”。知乎用户讨厌 “直接给结论”,AI 写的内容常犯这个错。比如回答 “怎么涨粉”,AI 可能直接列 “1、2、3”,但你可以改成 “我之前试过发干货文,涨粉很慢;后来加了点个人踩坑经历,突然就有评论了 —— 所以我觉得,比起硬知识,大家更爱看‘真实的尝试’”。把 “结论” 变成 “从经历到结论的过程”,AI 感就弱了。

小红书要 “有情绪感”。小红书的 AI 敏感点在 “太理性”。AI 写的笔记像产品说明书,你得加情绪词。比如推荐面霜,别只说 “该面霜含保湿成分,适合干皮”,改成 “干皮姐妹听我的!这个面霜我用了一周,早上起来脸再也不是紧绷的了,摸起来软软的 —— 保湿力真的绝”。加 “姐妹”“听我的”“绝” 这些词,瞬间有内味儿了。

💡 进阶技巧:让文字自带「人类语感」的小窍门

想让 AI 率降到 25% 以下,光改表面不够,得让文字有 “人类思维的跳跃感”。AI 写东西是 “线性逻辑”,一步接一步,但人说话经常 “跳一下”。比如写美食,AI 可能会按 “食材→做法→味道” 顺下来,你可以加个突然的联想:“这道菜得用新鲜的虾仁,上次用冷冻的就差远了 —— 对了,买虾仁的时候别买泡过药水的,看颜色就能看出来”。这种 “插播” 的内容,AI 很少会写。

还可以加 “不完美表达”。人说话不会字字精准,偶尔会有 “口误式修正”。比如 “这个方法挺好用的,哦不对,应该说对新手挺好用的,老手可能觉得麻烦”。这种 “先这么说,再补充” 的表达,能让文字更像 “活人说的话”。但别太多,一两处就行,多了显得啰嗦。

善用 “短句 + 留白”。AI 爱用长句堆信息,人说话会有停顿。比如介绍工具,别写成 “XX 工具支持 AI 率检测、查重、改写等功能,适用于公众号、头条号等多个平台”,改成 “XX 工具挺全能的。能测 AI 率,能查重,还能帮你改写。公众号、头条号的内容都能用”。用句号制造停顿,读起来更像自然说话。

另外,加入 “个人化标签”。每个人说话都有习惯用词,比如有人爱说 “说实话”,有人爱说 “我发现”。你可以固定一两个词反复用,比如 “说实话,这个方法我试了三次才摸到门道”“说实话,比起 A 工具,我更推荐 B 工具”。这种 “个人口头禅” 能降低 AI 感,还能让内容有记忆点。

⚠️ 避坑指南:这些操作会让 AI 率不降反升

很多人踩了坑还不知道,明明改了半天,AI 率反而更高了。最常见的是 “机械替换近义词”。比如把 “重要” 换成 “关键”,“提升” 换成 “提高”,但句子结构一点没变。AI 能识别句式,光换词没用,反而可能因为 “用词生硬” 被标红。正确的做法是:换词的同时,把 “主谓宾” 的顺序调一下,比如 “这个技巧很重要” 改成 “很重要的是这个技巧”。

还有 “过度使用专业词”。AI 生成的内容容易堆专业术语,有人觉得 “加专业词显得专业”,但人类说话会 “解释专业词”。比如写运营,别说 “要做好用户分层和标签体系”,改成 “得给用户分分类,比如按消费能力分,再打上标签 —— 就是给每个用户贴个‘标签’,方便后续推送内容”。直接说术语像 AI,解释一下才像人。

别依赖 “降重模板”。网上有很多 “降重公式”,比如 “把主动句改成被动句”,但用多了会有新的 “模板感”。AI 检测工具现在能识别这些套路,你按模板改完,可能查重率降了,AI 率却因为 “符合降重模板特征” 而升高。最好的办法是:看完一段 AI 生成的内容,合上书,用自己的话重新说一遍,忘了原来的句式。

最后要注意 “段落长度均匀”。AI 写的内容,段落长度往往差不多,人类写东西则有长有短。有时候一句话一段,有时候三四句一段。比如写着写着,突然用一个短句段强调:“这点一定要记住。” 这样的排版能打破 AI 的 “规整感”,降低被识别的概率。

现在做内容,AI 率和查重率是两道坎,但只要掌握方法,降到 25% 以下并不难。核心就是 “别让文字像机器写的”—— 多想想自己平时怎么说话,怎么分享经验,把那种自然感写出来。刚开始可能慢,但练几次就熟了。记住,好的内容不是 “完美无缺”,而是 “像活人在跟你聊天”。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】