🔍2025 最新 AI 写作趋势:平台如何识别 AI 内容?我们该如何应对?

🔎平台识别 AI 内容的核心技术

🔍语义分析与上下文检测

🔍异常特征捕捉

🔍隐形水印与元数据标记

🛠️我们该如何应对?

🧩技术规避策略

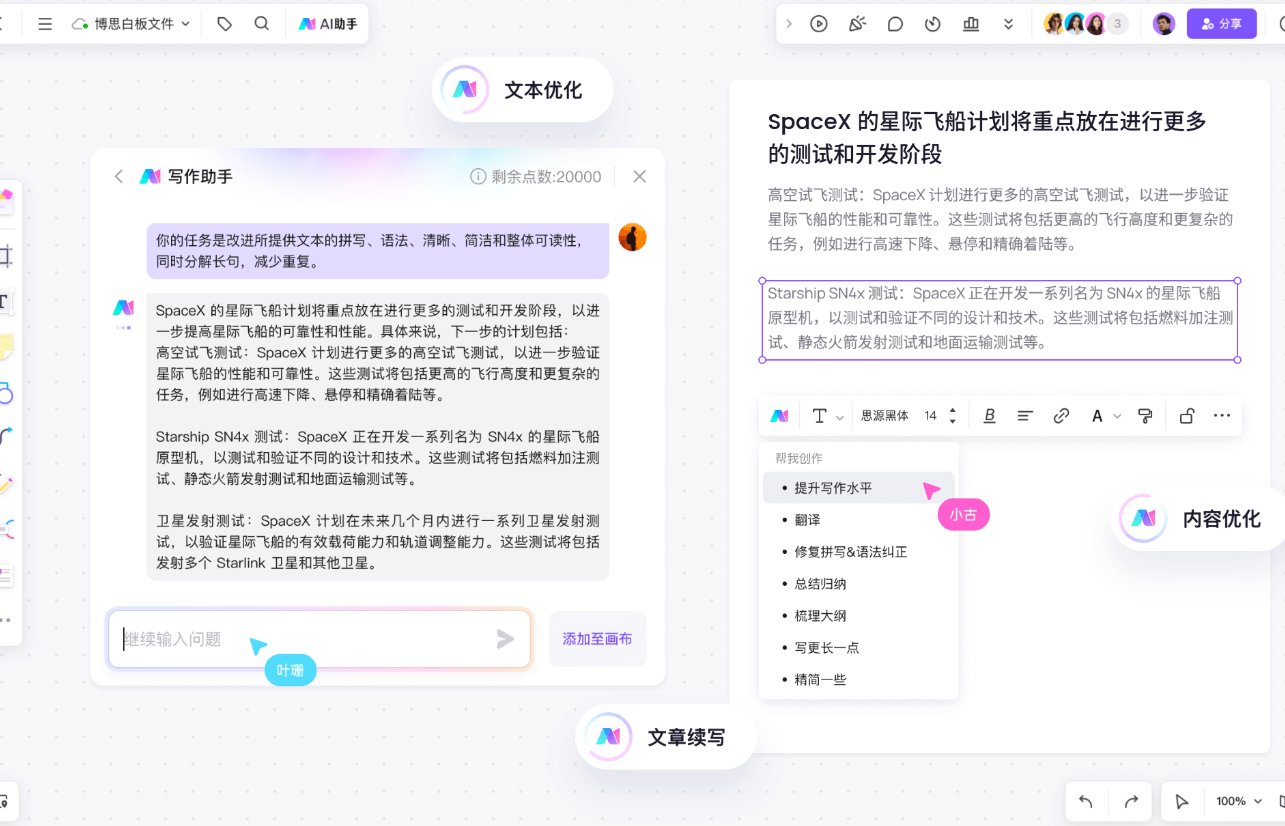

- 多模型混合使用:避免过度依赖单一 AI 工具。比如,先用 ChatGPT 生成初稿,再用 Claude 进行润色,最后通过纳米 AI 的 “知识广场” 整合专业内容。不同模型的生成风格差异能降低被检测到的概率。

- 人工干预与二次创作:AI 生成的内容往往缺乏深度和个性化。以学术论文为例,单纯使用 AI 降重工具可能导致内容逻辑混乱,而人工逐段修改并加入个人见解,能显著降低 AI 痕迹。

- 多模态内容整合:将文本与图像、视频结合。例如,在公众号推文中插入 AI 生成的图片时,用合合信息的 AI 鉴伪技术对图片进行预处理,同时在文本中加入口语化的过渡句,模拟人类写作节奏。

✨内容优化技巧

- 提升内容独特性:避免使用模板化表达。比如,产品描述中加入具体使用场景和用户痛点,而不是堆砌 “高清屏幕”“强大处理器” 等通用词汇。可以参考人民网 “智晓助” 平台的做法,通过多维度交叉验证确保内容合规且独特。

- 增强逻辑连贯性:AI 生成的内容可能存在段落过渡生硬的问题。建议在写作前先构建大纲,明确每个部分的核心论点,再让 AI 按照大纲生成内容。例如,论述 “科技对教育的影响” 时,先从教学方法变革入手,再过渡到教育公平性,最后总结未来趋势。

- 注入个人风格与情感:AI 很难模拟人类的情感波动。在文章中加入个人经历、行业洞察或幽默元素,能让内容更具 “人味”。比如,在测评 AI 写作工具时,可以分享自己使用过程中的趣事,如 “用了某工具后,论文 AI 率不降反升,最后还是靠自己熬夜修改”。

🚀未来趋势与长期应对

🔄检测技术的持续进化

🤝人机协作的深度整合

- 用 AI 处理机械性工作:如资料搜集、数据分析,释放精力用于创造性思考。

- 利用 AI 优化表达:通过 AI 润色语言、调整句式,但保留核心观点和个人风格。

- 建立个人知识库:像纳米 AI 的 “知识广场” 一样,将专业资料、行业报告等整合到 AI 工具中,让生成内容更具专业性。

📜合规与伦理的重要性

- 明确标识 AI 生成内容:如果使用 AI 工具辅助创作,应在文章中注明,避免误导读者。

- 避免生成违规内容:如谣言、色情低俗信息等,这些不仅会被平台封禁,还可能导致法律风险。

- 保护知识产权:确保 AI 生成内容不侵犯他人版权,必要时使用版权检测工具进行筛查。

💡总结

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】