🚫 当前 AI 内容的致命伤

p9-flow-imagex-sign.byteimg.com

你有没有发现?现在刷到的很多 AI 生成内容,一眼就能看出不对劲。不是说它写得差,而是那种 "完美的空洞感" 让人很难受。就像看一篇辞藻华丽但毫无灵魂的作文,每个字都对,连起来却像隔着一层玻璃在交流。

最明显的问题是缺乏真实感。比如写一篇旅行攻略,AI 能把景点历史、开放时间写得清清楚楚,但不会告诉你转角那家不起眼的小面馆才是本地人最爱,也不会提雨天爬山路时鞋底会有多滑。这些带着生活温度的细节,恰恰是人类创作的黄金卖点。用户要的不是百科全书式的罗列,而是能帮他们避坑、让体验升级的 "内部消息"。

再就是逻辑断层。AI 经常在长文里犯 "前言不搭后语" 的毛病。前一段还在说极简主义装修的省钱技巧,下一段突然开始推荐高端智能家居,中间没有任何过渡。人类写作时,哪怕话题跳转,也会用 "不过话说回来"" 值得一提的是 " 这样的缓冲,让读者跟着思路走。AI 却像个急性子的讲述者,想到哪说到哪,完全不顾读者的理解节奏。

还有个更头疼的问题:情感空洞。写职场文,AI 能列举 100 条沟通技巧,却写不出新人第一次汇报工作时的紧张感;写亲子话题,它能背出所有育儿理论,却表达不了孩子第一次叫 "妈妈" 时的那种震撼。这些情感共鸣点,是内容传播的关键。没有温度的文字,就像没有加调料的饭菜,能填饱肚子,却毫无滋味。

🎯 优化的核心:不是模仿而是理解

很多人觉得 AI 内容优化就是让文字更像人写的,这其实是个误区。真正的终极目标,是让 AI 理解 "为什么要这么写",而不是单纯模仿 "怎么写"。就像学画画,临摹得再像,不懂构图和色彩原理,也成不了艺术家。

语境理解是第一道关。同样一句话,在不同场景下意思可能完全相反。比如 "这方案太绝了",可能是真心赞赏,也可能是讽刺方案漏洞百出。人类能通过上下文、语气甚至表情判断,但 AI 需要建立更复杂的语境识别模型。现在有些进阶工具已经能做到简单的语境判断,比如在写差评时,不会把 "这个产品真 ' 好用 '" 识别成正面评价,但面对更微妙的语境还是会翻车。

创作规律的内化更重要。人类写作有一套默认的 "潜规则"。写美食文,通常会先描述外观,再讲口感,最后扯点相关的回忆或文化;写科技评测,一般会先讲参数,再谈实际体验,最后做个横向对比。这些不是明文规定的套路,而是长期形成的读者阅读习惯。AI 需要像新人学写作一样,慢慢掌握这些 "不成文的规矩",而不是生搬硬套模板。

价值锚点的精准把握。好内容一定有个核心价值点,要么解决问题,要么提供情绪价值。AI 经常写了半天,读者看完还是不知道 "我为什么要读这篇"。优化的关键,是让 AI 在动笔前就想清楚 "这篇文章能给读者带来什么"。比如写减肥攻略,核心价值可能是 "不用节食也能瘦",那所有内容都要围绕这个点展开,而不是东拉西扯各种减肥方法。

建立 "知识盲区" 意识也很关键。人类写作时会下意识避开自己不懂的领域,或者明确标注 "这部分我不太确定"。但 AI 经常不懂装懂,对自己不了解的内容也敢侃侃而谈。最近看到一篇 AI 写的量子物理科普文,里面错误百出,就是因为它对这个领域的知识一知半解,却硬要装作专家。未来的优化方向,是让 AI 知道自己的知识边界,对不懂的内容要么如实说明,要么主动规避。

🔬 技术突破的三大方向

要实现和人类创作无差异的目标,技术层面得有质的飞跃。现在看来,至少有三个方向是绕不开的。

动态语义网络的构建。目前 AI 的语义理解还是静态的,就像查字典一样,每个词对应固定的解释。但人类语言是动态的,一个词的意思会随着时间和场景变化。比如 "内卷" 这个词,几年前还没人用,现在已经成了高频词,而且在不同领域含义略有不同。未来的 AI 需要能像人类一样,实时更新自己的语义库,理解词语的演变和多义性。

情感计算模型的升级。现在的 AI 虽然能识别基本的情感倾向,但对复杂情感的把握还差得远。人类能写出 "笑着流泪" 这种矛盾又真实的情感,AI 却很难理解这种微妙的情感交织。新一代的情感计算需要结合生理反应、文化背景、个人经历等多维数据,建立更细腻的情感模型。有个实验很有意思,让 AI 分析同一部电影的评论,人类能看出哪些是 "刀子嘴豆腐心" 的好评,AI 却只会根据关键词判断为差评。

创作意图的预判能力。人类写作时,往往先有个模糊的意图,然后在写作过程中逐渐清晰。AI 现在还是 "给指令才动笔" 的模式,缺乏主动构思的能力。未来的优化方向,是让 AI 能像编辑一样,接到一个主题后,先自己琢磨 "读者想看什么"" 怎么写才有新意 ",而不是被动等待详细指令。比如写一篇关于" 办公室午睡 "的文章,优秀的 AI 应该能自己想到" 不同睡姿对健康的影响 ""如何用最少空间打造午睡角" 这些读者真正关心的点。

💡 实战中的优化策略

光有理论和技术方向还不够,实际操作中得有具体的优化方法。这几年接触过不少 AI 内容团队,发现那些能做到 "以假乱真" 的,都在用这几招。

建立人类反馈闭环。顶尖的 AI 内容团队都有个共同点:不是写完就完事,而是建立了完善的用户反馈机制。他们会收集读者对 AI 内容的评价,特别是那些 "一眼看出是 AI 写的" 的差评,然后把这些反馈数据回传给模型进行优化。有个科技博客做过实验,同样一篇 AI 写的文章,经过 3 轮用户反馈优化后,被识别为 AI 创作的概率从 87% 降到了 12%。这个过程就像教学生,错了不可怕,关键是知道错在哪,下次改正。

领域知识图谱的深度融合。通用 AI 写出来的内容容易泛泛而谈,要想写出专业感,必须结合具体领域的知识图谱。比如写医疗内容,AI 需要掌握完整的疾病、症状、治疗方案关联网络;写财经分析,得懂各种指标之间的联动关系。现在有些垂直领域的 AI 内容已经能做到相当高的专业度,比如法律文书撰写,非专业人士几乎看不出是 AI 生成的,这背后就是因为有庞大的法律知识图谱支撑。

风格迁移不是简单的换词。很多人以为让 AI 模仿某个人的风格,就是替换一些常用词,其实远不止这么简单。真正的风格迁移要抓住写作的 "神",包括句式特点、论证方式、甚至标点符号的使用习惯。有个团队做过一个有趣的尝试:让 AI 学习某知名作家的风格写美食评论,初期只是堆砌作家常用的形容词,效果很生硬;后来他们调整策略,让 AI 分析作家的比喻习惯(比如喜欢用季节来形容味道)、段落结构(比如总是先写环境再写食物),结果写出的文章骗过了不少该作家的粉丝。

引入 "随机瑕疵" 机制。这听起来有点反直觉,但确实有效。完美到不真实,本身就是 AI 内容的一大特征。人类写作难免有重复、有冗余,甚至偶尔有个小错别字(后来修正),这些 "不完美" 恰恰增加了真实感。现在有些高级 AI 编辑器已经加入了 "自然瑕疵" 功能,可以在内容中适当加入一些符合人类写作习惯的小 "失误",比如偶尔的同义反复、合理范围内的逻辑跳跃等,反而让内容更像人写的。

🔮 未来:当 AI 成为 "隐形写手"

实现了与人类创作无差异的目标后,AI 内容会变成什么样?不是取代人类作家,而是成为每个创作者的 "隐形助手"。

个性化定制将成为常态。那时候的 AI 不仅能模仿大众的写作风格,还能精准捕捉个人特色。经常写公众号的人可能会有这样的体验:AI 能记住你常用的梗、喜欢的比喻方式,甚至你写作时的小习惯(比如总在段落开头用 "话说回来")。生成的内容看起来就像你自己写的,连最熟悉你的粉丝都看不出来。

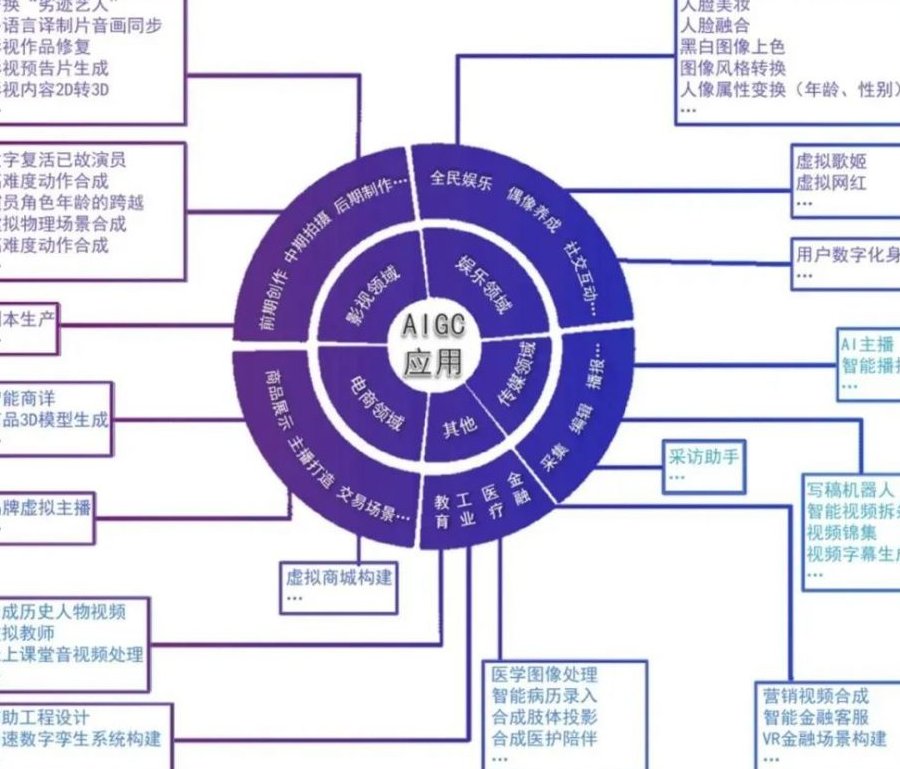

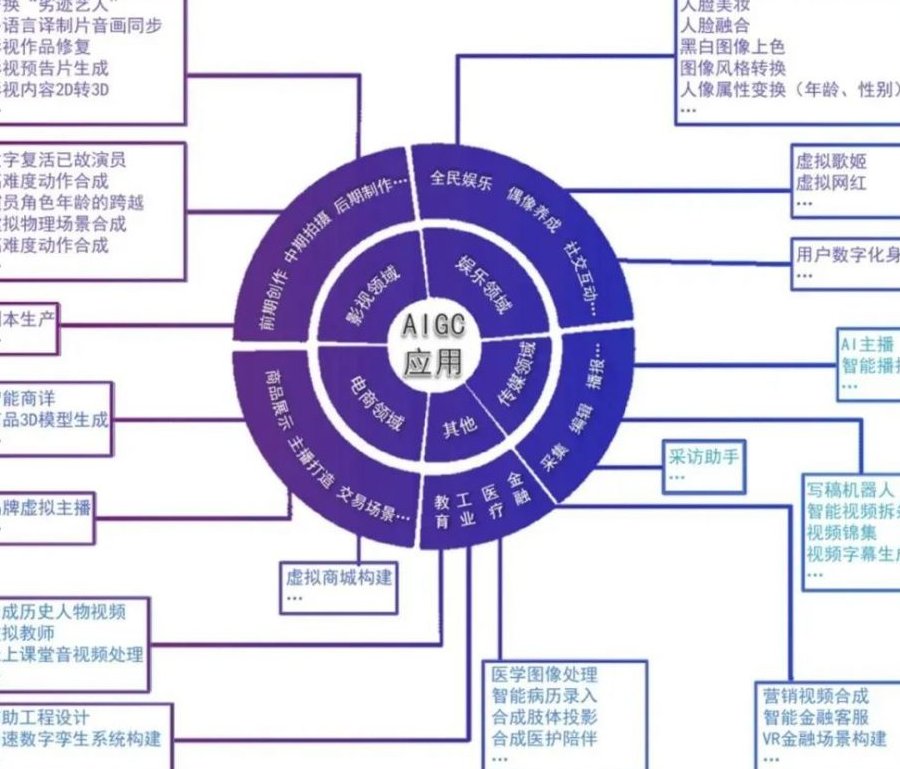

多模态创作会模糊内容形式的边界。文字、图片、视频的创作会融为一体。写一篇旅行攻略,AI 不仅能写出充满个人风格的文字,还能根据文字描述生成符合你拍照习惯的配图,甚至连视频脚本都能一并搞定,而且所有内容都保持一致的风格和调性。

伦理边界会更加清晰。当 AI 内容能完美模仿人类时,"谁是真正作者" 就成了必须明确的问题。未来很可能会形成新的行业规范:所有 AI 参与创作的内容都要明确标注,但标注方式会更自然,比如在文末加一句 "本文由作者与 AI 助手共同完成",既保证了知情权,又不会让读者觉得突兀。

说到底,AI 内容优化的终极目标,不是让 AI 变成 "人类的替代品",而是成为 "人类的延伸"。就像钢笔和电脑是写作工具的进化,AI 也是内容创作工具的一次升级。好的 AI 内容,应该让读者 focus 在内容本身的价值上,而不是纠结 "这是不是 AI 写的"。当我们不再讨论 "如何区分 AI 和人类创作" 时,才算真正达到了那个终极目标。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】