朱雀大模型检测在线案例解析:学术论文检测实战

AI 技术的快速发展给学术领域带来了新的挑战,如何准确识别论文中的 AI 生成内容成为高校和研究机构关注的焦点。朱雀大模型检测作为一款先进的 AI 检测工具,在学术论文检测中发挥着重要作用。下面通过实际案例,详细解析朱雀大模型检测在学术论文检测中的应用。

🔍 检测原理与操作流程

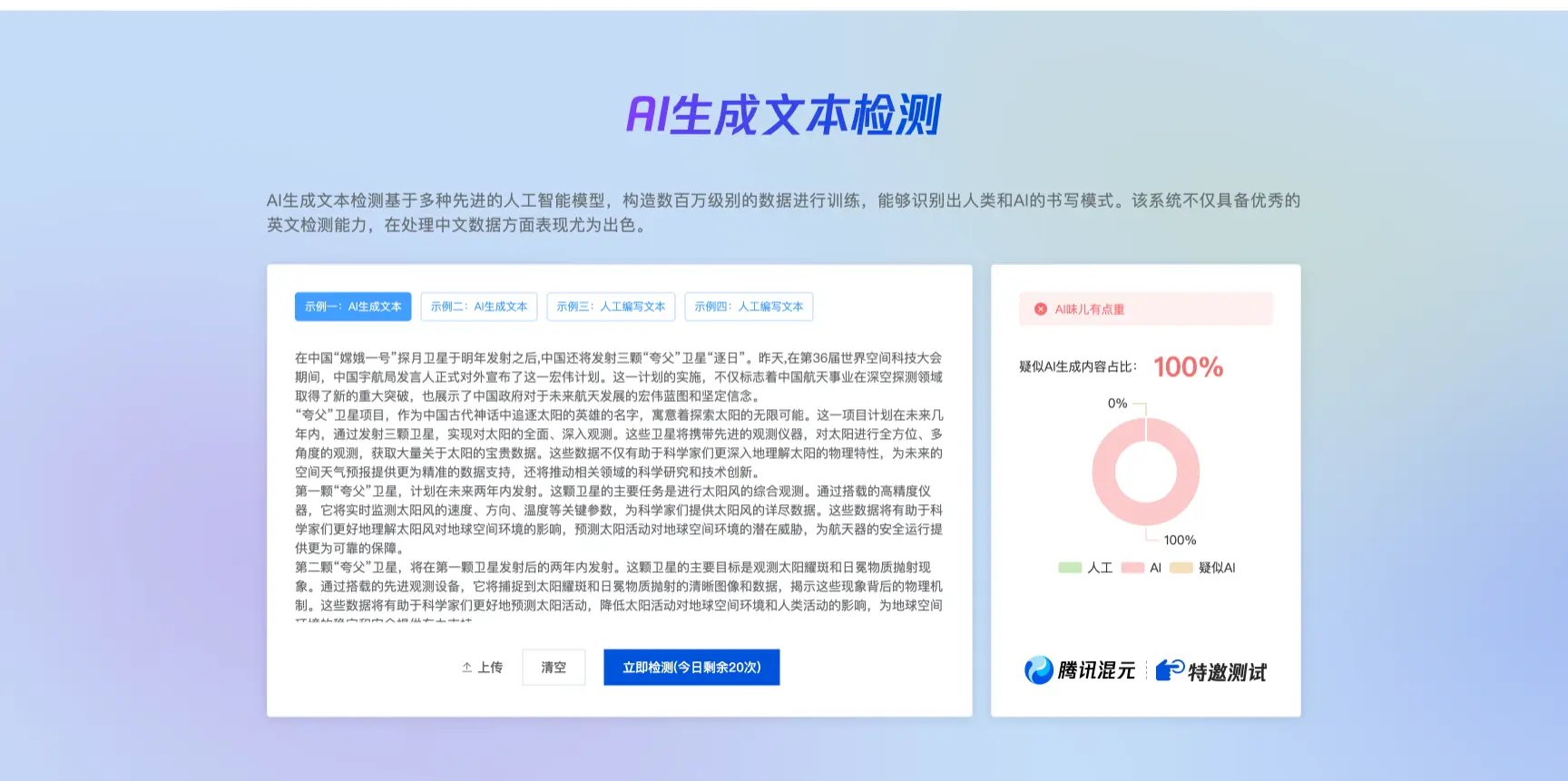

朱雀大模型检测基于先进的技术原理,能够高效准确地识别 AI 生成内容。在文本检测方面,它通过对海量 AI 生成文本和人类写作内容的学习,分析文本的特征和模式来判断是否为 AI 生成。具体来说,系统会将检测文本与大模型预测内容进行重叠度对比,以此推断文章的 AI 生成概率。在图片检测上,它通过捕捉真实图片与 AI 生成图像之间的差异,如逻辑不合理、包含隐形特征等,实现秒级快速验证。

使用朱雀大模型检测学术论文的操作流程也很简单。用户只需访问朱雀 AI 检测官网,选择文本检测功能,将需要检测的文本复制粘贴到检测框中,或者上传文本文件,点击 “检测” 按钮,系统将自动分析文本内容。检测结果会以报告的形式展示,显示哪些部分是 AI 生成的,哪些部分是人类编写的。

📚 高校应用案例与检测标准

西南交通大学对全部本科毕业设计(论文)使用 AI 工具的情况进行 AIGC 检测,原则上本科毕业设计(论文)的 AIGC 检测结果不能超过 30%。该校应届毕业生刘昱楷的毕业论文文献综述部分曾被判定 AI 率较高,他通过把分点、分句较多的内容修改成一些长句进行概括总结,成功降低了检测率。

四川师范大学也引入了朱雀大模型检测。该校应届毕业生贾悦的论文同样被误判为 AI 生成,她总结出使用排比句、押韵的对偶、带冒号的并列句子容易被判定为 AI 生成的经验。学校规定,如有学生及指导教师反馈论文确实未使用任何 AI 工具,但 “疑似 AIGC 生成比例” 较高,需填写相关说明表,交学院存档,并由学院研判处理。

❌ 误判问题与解决方法

尽管朱雀大模型检测在学术论文检测中表现出色,但也存在误判的情况。一些经典文学作品和严谨的学术论文可能会被误判为 AI 生成。例如,《滕王阁序》《荷塘月色》等名篇曾被其他检测系统误判为 AI 生成。在南都大数据研究院的测评中,老舍的《林海》也被部分工具误判。

为了解决误判问题,用户可以采取一些有效的方法。首先,可以混合人工修改内容,如插入真实案例、口语化表达。其次,要避免使用排比句、押韵的对偶、带冒号的并列句子等容易被判定为 AI 生成的句式。还可以增加文本的随机性和个性化表达,如使用第一人称表达研究过程中的困惑或启发,加入一些个人化的学术研究感受。此外,多平台翻译回环法也能有效降低 AI 检测率。

💡 检测结果的优化与调整

当检测结果显示 AI 率较高时,用户可以根据检测报告进行有针对性的修改。对于被标红的疑似 AI 生成内容,要仔细分析其特征,然后进行相应的调整。比如,如果是因为句式过于工整、逻辑过于严谨导致的误判,可以将被动句改写成主动句,使用不太精确但也不算错的表述,故意在某些地方制造一些 “缺陷”。

在修改过程中,要注意保持论文的学术质量和逻辑连贯性。不能为了降低 AI 率而牺牲论文的内容和价值。同时,要预留充足的修改时间,不要等到最后一刻才进行修改,以免因为时间仓促而影响修改效果。

🔒 学术诚信与技术应用的平衡

AI 检测工具在维护学术诚信方面具有重要意义,但也不能过度依赖。同济大学法学院互联网与人工智能法律研究中心主任张韬略认为,当前 AI 生成内容检测工具的技术成熟度存疑,若直接用于判定学生学术诚信,可能存在误判风险。他强调,学术能力培养需回归教育本质,技术检测应作为辅助手段,而非唯一评判标准。

高校和研究机构在使用 AI 检测工具时,应建立完善的审核机制。除了技术检测外,还应重视作者原创声明环节,发挥编辑的主观能动性,完善同行评议、专家审核机制。同时,要引导学生合理使用 AI 工具,将其融入到学习和研究过程中,培养学生与 AI 建立协同的智慧生态,注重培养学生的创新思维与能力。

朱雀大模型检测在学术论文检测中具有重要的应用价值。通过了解其检测原理和操作流程,参考高校的应用案例,掌握解决误判问题的方法,用户可以更好地利用该工具检测论文中的 AI 生成内容。在使用过程中,要注重学术诚信与技术应用的平衡,充分发挥 AI 检测工具的辅助作用,共同维护良好的学术生态。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味