🎨 技术门槛坍塌后,设计行业的「新玩家」正在改写规则

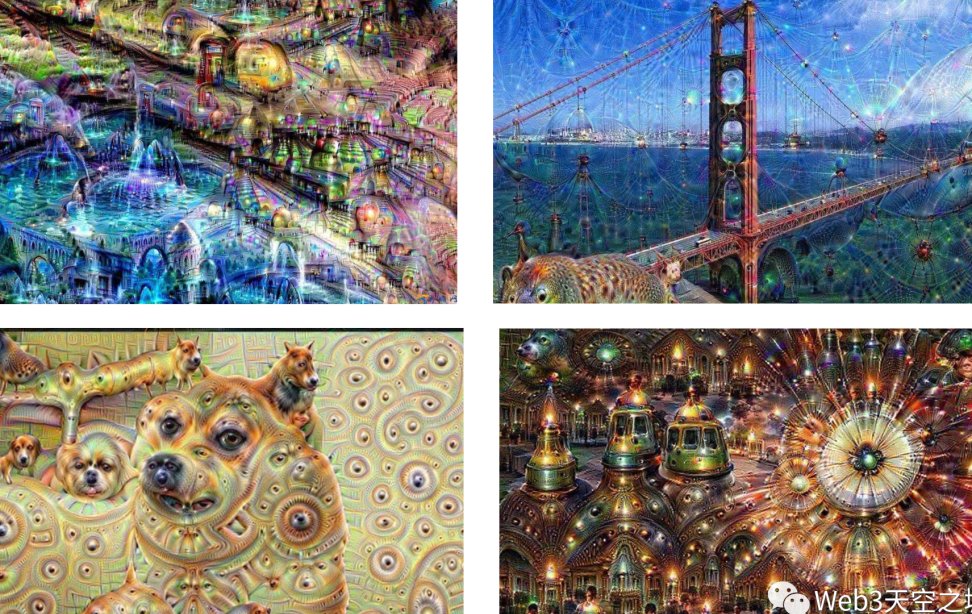

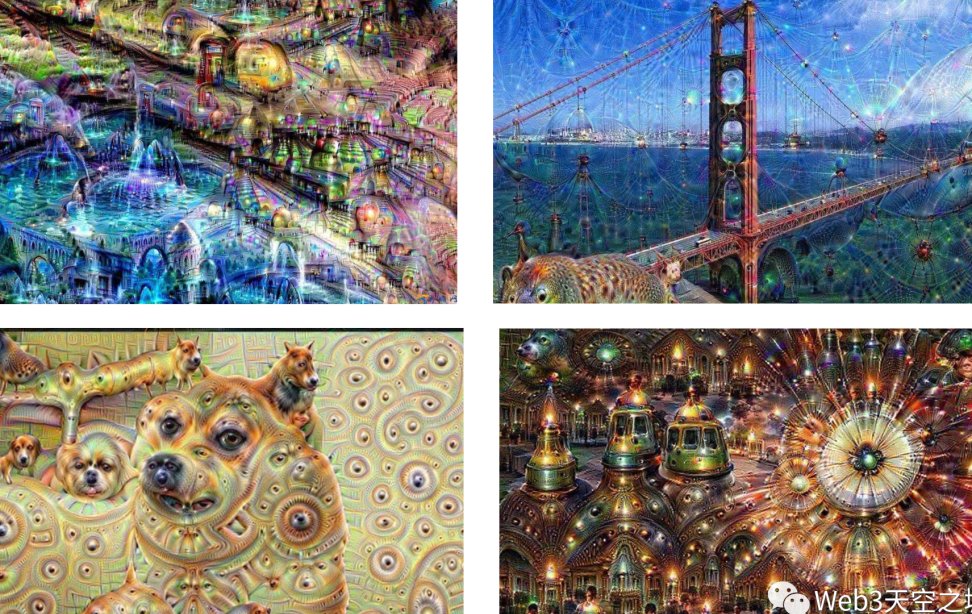

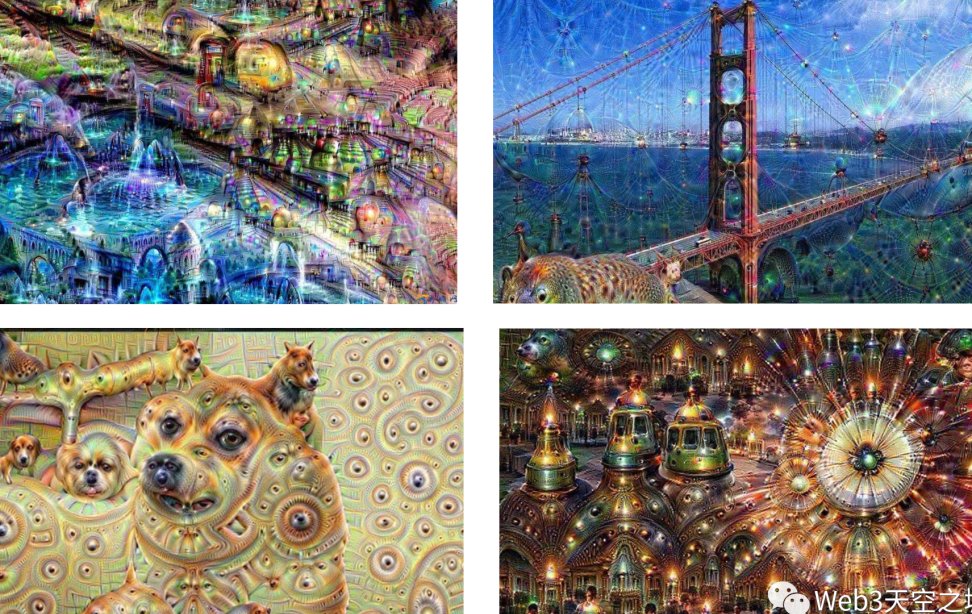

打开某款文生图工具,输入「赛博朋克风格的咖啡馆,暖色调灯光,细节丰富」,30 秒后四幅风格各异的作品已经生成。这种场景现在每天都在全球发生数百万次。过去需要专业设计师花 3 天时间完成的初稿,现在任何人都能用自然语言描述实现。

这不是危言耸听。去年某电商平台的数据显示,使用 AI 绘画工具的非专业用户同比增长 370%,他们生成的商品主图点击率平均达到专业设计师作品的 62%。更有意思的是,一些餐饮店主自己用文生图工具设计的菜单,在小红书上的种草效果甚至超过了专业设计公司的方案。

但这并不意味着设计行业会变成「全民皆可」的菜市场。真正的变化在于专业壁垒的迁移。过去比拼的是软件操作熟练度、手绘功底,现在更看重对提示词的精准把控、审美判断和商业逻辑的结合。有位资深 UI 设计师告诉我,他现在面试新人,首先看的是能否用 AI 工具在 10 分钟内生成 3 套符合品牌调性的方案,而不是纠结于 PS 快捷键的使用。

🖥️ 设计流程正在经历「原子化」重构

传统设计流程里,从需求沟通到最终交付要经过七八道工序。客户 brief、创意脑暴、线稿绘制、上色渲染、修改迭代…… 每个环节都可能卡壳。现在这套流程正在被 AI 工具拆解成更灵活的模块。

某互联网公司的设计团队已经实现「双轨制」工作法:简单的 Banner 图直接交给 AI 生成,设计师负责筛选和微调;复杂的品牌视觉系统则由设计师主导,AI 只承担元素生成、风格迁移等辅助工作。他们的项目交付周期从平均 5 天压缩到 1.5 天,客户满意度反而提升了 23%。

更深刻的变化发生在创意源头。以前设计师要花大量时间找参考图、拼素材,现在用文生图工具可以快速验证想法。比如想做一个「未来感的农产品包装」,输入关键词就能立刻看到几十种可能性,大大降低了创意试错的成本。有位包装设计师透露,他现在的工作重心已经从「画得像」转向「想得对」,判断 AI 生成内容是否符合产品卖点和用户心理,成了新的核心能力。

💰 行业价值链正在发生「蝴蝶效应」

设计行业的定价体系正在被 AI 打破。以前按工时收费的模式越来越站不住脚,客户会问:「既然 AI 几分钟就能做完,为什么还要收这么多?」这倒逼设计公司重新定义服务价值。

有些公司开始推出「AI + 人工」的混合套餐:基础设计用 AI 完成,收低价;策略咨询、用户研究等增值服务单独收费。某知名设计工作室的客单价反而因此提高了 15%,因为他们把节省下来的时间投入到了更有价值的品牌战略规划上。

产业链的上下游也在重新洗牌。素材网站受到的冲击最明显,某图片平台的素材下载量同比下降 41%,因为设计师更倾向于用 AI 生成专属元素。但另一方面,专注于 AI 训练模型微调的服务商却异军突起,有团队专门为服装企业训练面料纹理模型,半年内就签下 20 多家品牌客户。

⚖️ 版权争议背后,是行业规则的重建阵痛

去年某插画师发现,自己的作品风格被某 AI 公司用于训练模型,生成的图片和他的原创作品高度相似。这种案例现在越来越多,却始终没有明确的法律界定。

各国的态度也不一样。欧盟已经出台规定,要求 AI 生成内容必须注明训练数据来源;美国版权局则驳回了多起 AI 作品的版权申请,理由是「缺乏人类作者的创造性投入」。国内的情况更复杂,既没有明确禁止,也没有明确保护,导致很多设计师在用 AI 时小心翼翼。

但市场已经在自发形成新规则。某设计平台推出了「AI 版权保险」,用户支付少量费用,就能获得生成作品的版权保障。还有些公司开始建立「干净数据集」,用获得授权的作品训练模型,虽然成本更高,但能避免法律风险。这些尝试虽然零散,却可能成为未来行业标准的雏形。

👨🎨 创作者正在寻找「人机协作」的新生态位

担心被 AI 取代的设计师,其实陷入了「用机器的思维和机器竞争」的误区。真正聪明的玩家已经开始探索和 AI 共存的新模式。

有位平面设计师开发了自己的「提示词库」,把多年的设计经验转化成 AI 能理解的语言指令。他现在接的单子比以前多了一倍,因为客户发现,同样用 AI,经他调校后生成的作品就是更符合商业需求。

还有些设计师转型做「AI 训练师」,帮助企业定制专属模型。某汽车品牌就请了几位资深工业设计师,用品牌历史车型数据训练 AI,让生成的概念图更贴合品牌基因。这种工作在三年前根本不存在,现在却成了香饽饽。

更有意思的是「AI + 手工艺」的结合。有位插画师先用 AI 生成草图,再用传统水彩上色,作品既有 AI 的创意迸发,又有人工的温度和质感,在艺术品交易平台上很受欢迎。这说明,技术再先进,人类对情感连接的需求永远存在。

文生图技术带来的不是设计行业的终结,而是一场全面的基因重组。它撕掉了「专业门槛」的遮羞布,却抬高了「创意洞察」的天花板。未来的设计行业,不会是 AI 取代人类,而是懂 AI 的人类取代不懂 AI 的人类。

对于从业者来说,现在最该做的不是抵制或恐惧,而是找到自己在新生态中的独特价值。是成为 AI 的「指挥官」,还是「训练师」,或者是「修补匠」?答案或许就在每个人的实践中。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】