📊 为什么 AI 写剧本 APP 突然火了?

现在打开应用商店,搜 “剧本创作” 能跳出一长串带 “AI” 标签的 APP。去年这类工具还屈指可数,今年上半年新上线的就超过 30 款。背后原因很简单 —— 编剧们的创作场景变了。

以前写剧本得坐在书桌前,打开专业软件调格式、理大纲。现在不一样了,地铁上、咖啡馆里、甚至排队的时候,掏出手机就能写。某平台数据显示,近半年移动端剧本创作时长占比从 28% 涨到了 65%,其中用 AI 辅助的用户增长最快,月活环比提升 92%。

更关键的是行业需求倒逼。网剧、短视频剧本产量翻了三倍,但专业编剧数量就那么多。中小团队没预算请人,只能自己上手。AI 写剧本 APP 刚好补了这个缺口,哪怕是新手,输入几个关键词,也能快速生成带场景提示的初稿。

✨ 这些核心功能,才是真正解决痛点的

AI 写剧本 APP 不是简单的文字编辑器,核心竞争力在 “懂剧本” 的 AI 能力。用过几款主流产品后发现,真正实用的功能就这几个:

自动补全逻辑链太重要了。有时候写到一半卡壳,比如主角突然做出反常行为,输入 “为什么他要这么做”,AI 能顺着前面的情节补全动机,甚至给出 3 种不同的解释方向。某款 APP 的用户反馈里,70% 的好评都提到这个功能 “救了无数次灵感枯竭”。

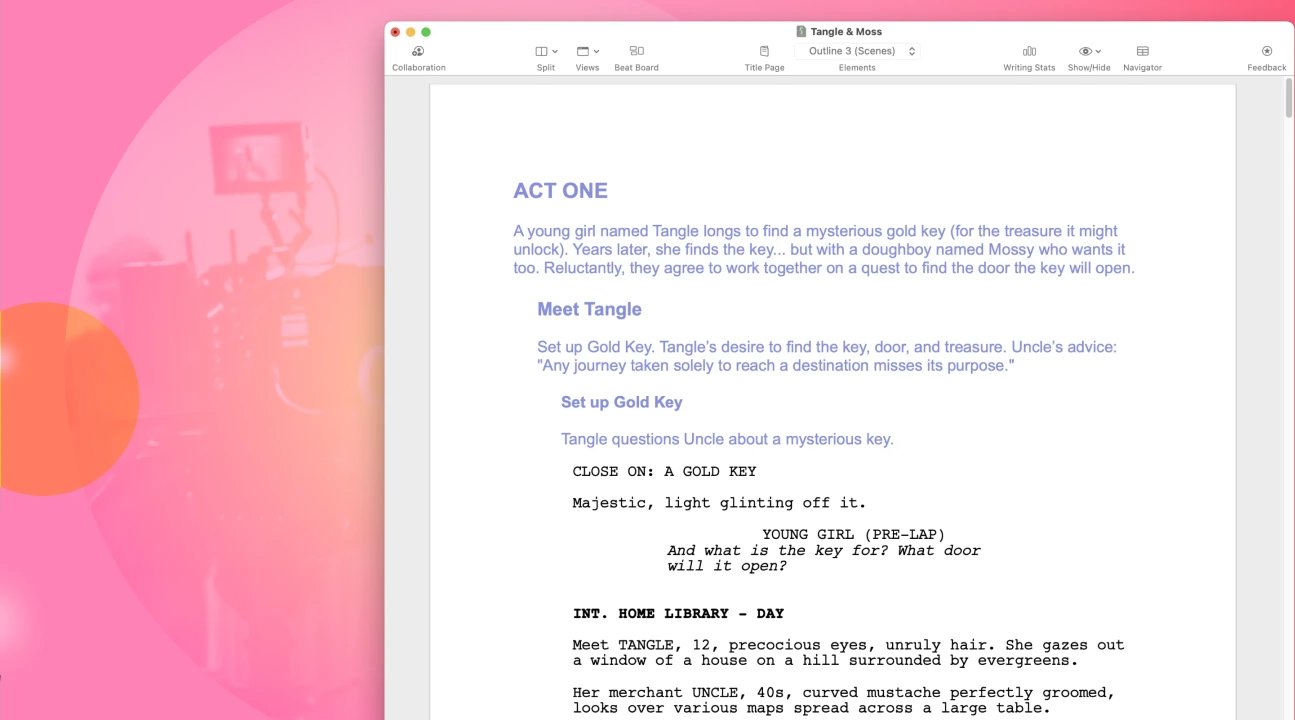

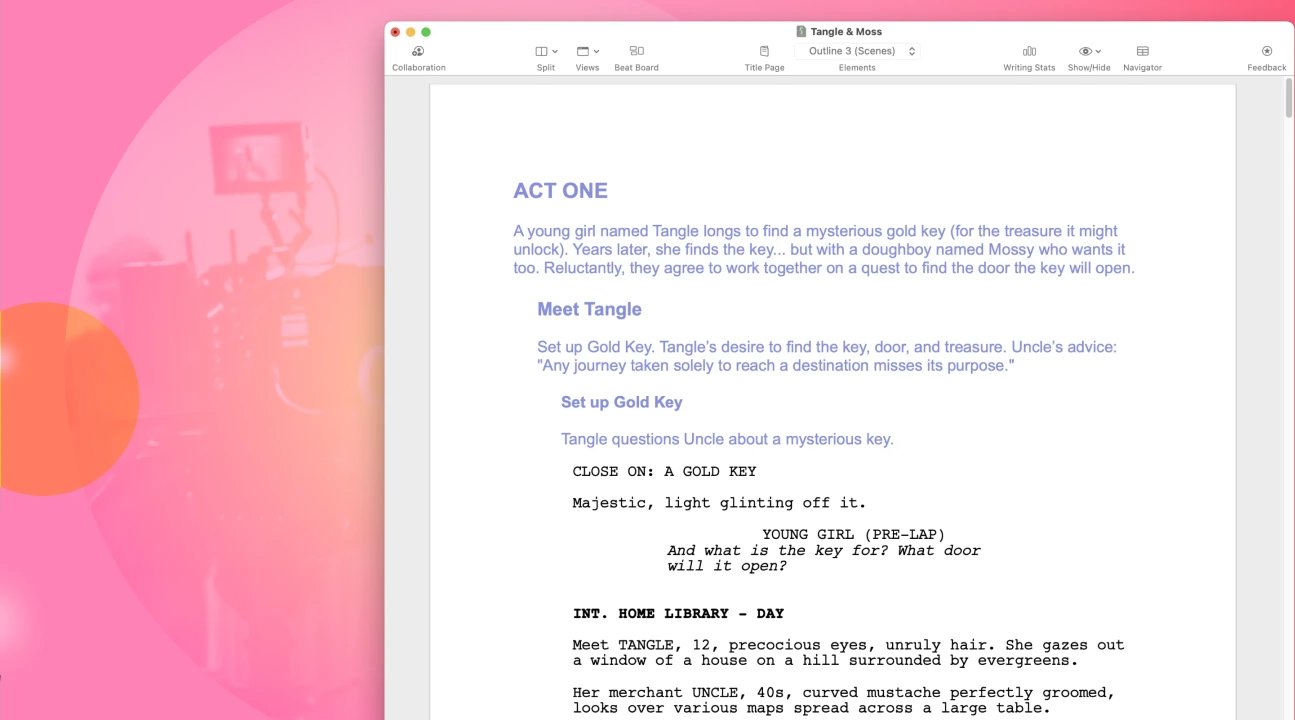

格式规范是编剧的老麻烦。影视剧本有严格的格式要求,场景、人物、台词缩进都有讲究。现在的 AI 工具能实时识别内容类型,输入 “内景。客厅 - 夜”,自动切换成标准场景格式;写台词时只要打个冒号,立马调整成人物对话样式。试了下,单格式调整这块就能省 40% 的时间。

角色人设不崩是个难点。有款 APP 做得挺细,先让用户填角色小传,包括性格、口头禅、隐藏动机。写的时候如果角色说出不符合人设的话,会标黄提醒。比如设定 “暴躁的父亲从不道歉”,但剧本里写了道歉台词,AI 会弹出 “是否符合角色设定?” 的提示,还附带三个修改建议。

多版本生成解决了选择困难。同一个情节,输入 “生成 3 种冲突方式”,AI 能给出 “误会型”“利益型”“情感型” 三种不同走向。有个编剧朋友说,她现在写大纲前,都会让 AI 先出 5 个版本,再挑一个往深了挖,效率比以前高太多。

🚶 哪些人在用?真实场景比想象中多

别以为只有专业编剧才用这些 APP。实际用户画像比想象中更广,不同人群用法也不一样。

自媒体团队是重度用户。某短视频公司的编导说,他们账号每周要更 7 条剧情短片,用 AI 工具先出分镜脚本,再人工改细节,原来 3 个人干的活现在 1 个人就能搞定。特别是写口播剧的时候,AI 生成的台词更口语化,省了不少修改功夫。

学生群体用得很灵活。艺术院校的学生要交大量剧本作业,从课堂练习到毕业作品,AI 能帮他们快速搭框架。有个学戏剧影视文学的学生分享,她用 APP 写荒诞剧,让 AI 随机生成 “冰箱说话”“影子失踪” 这类超现实情节,再自己串联成完整故事,反而更容易出创意。

自由编剧靠它接更多活。以前接小成本网剧的活,光改剧本就要跑好几趟剧组。现在在片场等场的时候,掏出手机就能改台词,导演当场提意见当场改,沟通效率提升一大截。有个编剧晒过他的创作记录:在医院陪床时用碎片时间改完了两集网剧的初稿。

甚至连企业宣传岗都在用。某品牌要拍内部培训短剧,行政小姐姐用 AI 工具生成脚本框架,把产品卖点填进去,两小时就弄出了能用的初稿。这类非专业用户占比正在上升,某 APP 的数据显示,近三个月 “零基础” 标签的用户增长了 110%。

⚖️ 好用是真的,但槽点也不少

用了十多款 APP 后发现,这些工具还没到完美的地步。先说好的方面:效率提升是实实在在的。同样写一个 10 分钟短片的剧本,纯人工平均要 6 小时,用 AI 辅助能压缩到 2.5 小时,而且格式错误率从 30% 降到了 5% 以下。

但问题也很突出。AI 写的内容容易 “套路化”。比如写爱情剧,总绕不开 “淋雨相遇”“误会分手” 这些老梗;写职场戏,必然出现 “咖啡泼文件” 的冲突。有个资深编剧吐槽,他试过让 5 款 APP 写同个题材,最后生成的桥段重合度超过 60%。

人物对话像机器人念经。特别是写情感戏的时候,AI 生成的台词总带着一股翻译腔。比如表达难过,只会写 “她的眼泪流了下来,心里很伤心”,不会用 “她攥着衣角,指节泛白” 这种细节描写。某平台做过用户调研,68% 的人认为 “AI 写的对话需要大改才能用”。

付费模式藏坑。很多 APP 免费版只能生成 500 字,想解锁完整功能就得充会员,价格从每月 28 到 98 元不等。更麻烦的是,不同功能还要单独付费,比如 “角色人设库”“格式导出” 这些刚需功能,往往要升到高级会员才能用。有用户算过,真想畅快使用,一年得花小两千。

数据安全是个隐忧。写剧本最怕创意被偷,但这些 APP 大多要求联网使用,生成的内容会存在云端。虽然都宣称 “加密存储”,但业内人都知道,去年就有小成本剧本在某平台编辑后,被改头换面出现在短视频里的案例。

🔍 挑对 APP 的三个实用标准

市面上产品太多,怎么选?别光看下载量,这三个指标更重要:

先看AI 训练数据。优质的工具会标注训练素材来源,比如 “基于 10 万部影视剧本训练” 就比 “海量数据训练” 靠谱。最好选专门针对剧本领域的 AI,那些什么都能写的 “万能工具”,在剧本格式和逻辑处理上会差很多。

试试 “格式兼容性”。写好的剧本总要导出到专业软件里精加工,能支持 Final Draft、Celtx 这些主流格式的 APP 更值得留。有款 APP 号称 “全格式支持”,实际导出后发现,场景标题全变成了乱码,白忙活一场。

别忽视 “人工干预空间”。好的 AI 工具应该是辅助而不是替代,那些强制按 AI 思路写的产品要避开。真正好用的,会给用户留足修改余地,比如允许手动调整 AI 的 “创作风格”,能随时暂停生成并修改中间内容。

🚀 未来会怎样?不只是 “写” 那么简单

这些 APP 还在快速进化。某头部团队透露,他们正在测试 “实时协作” 功能,编剧和导演能同时在 APP 上改剧本,AI 会自动合并修改意见并标注冲突点。预计下半年就能上线。

更有意思的是 “跨媒介生成”。现在有些工具已经能把剧本直接转换成分镜草图,虽然粗糙,但能帮团队快速可视化。未来可能连演员台词提示、拍摄调度建议都能一键生成,相当于把半个制片团队装进手机里。

但有个趋势很明确:AI 永远替代不了好故事。这些工具能解决格式、逻辑、效率问题,却写不出 “让观众半夜想起还会流泪” 的细节。真正的编剧,会把 AI 当草稿纸,而不是依赖它写完整个剧本。

说到底,移动办公的核心不是工具本身,而是创作自由。当写剧本不再受时间地点限制,当琐碎工作被 AI 分担,创作者才能把精力放在最该用心的地方 —— 那些藏在情节背后的人心和人性。