AI 写小说到底会不会被读者发现?这事儿最近在网文圈吵得挺热闹。有人说现在 AI 生成的故事跟真人写的没啥区别,也有人觉得 AI 写的东西总带着股 “机器味儿”。今天咱们就从写作风格这个角度,好好唠唠 AI 写小说的那些事儿。

🔍 AI 写作的 “通病”:那些藏不住的套路

你要是仔细读过 AI 生成的小说,肯定能发现一些眼熟的模式。比如,AI 特别爱用 “恰似一面棱镜,折射出 XXX 的深层博弈” 这种句式,不管写啥题材都能往上套。还有,它在描述场景的时候,特别喜欢用 “XXX 如同一颗石子投入湖面,泛起层层涟漪” 这种比喻,时间长了读者看着就容易审美疲劳。

在结构上,AI 也有自己的 “套路”。它写的故事往往逻辑特别严密,每个伏笔都得在后面找补回来,这就导致情节缺乏留白和想象空间。就像清华大学团队用 AI 写的科幻小说《机忆之地》,虽然科技元素很亮眼,但人物情感总显得有点生硬,就是因为 AI 太追求逻辑闭环,忽略了人性的复杂。

另外,AI 写的文章特别爱总结。每段结尾都得给你整个 “综上所述” 或者 “由此可见”,生怕读者看不懂。这要是放在议论文里还行,但放在小说里就显得特别生硬,像是老师在给学生划重点。

🧐 读者能识破 AI 的 “伪装” 吗?

从实际案例来看,读者还真没那么好糊弄。《江南》杂志搞过一次 “AI 小说混入真人作品” 的实验,结果读者们的猜测五花八门,谁也没法准确挑出 AI 写的文章。这说明,在科幻、悬疑这类需要大量设定的题材里,AI 生成的内容确实能以假乱真。

不过,要是换成更注重情感表达的题材,AI 的短板就暴露了。像言情小说里那些细腻的心理描写,AI 写出来的东西总感觉像是在 “隔靴搔痒”。就拿莫言让 AI 模仿自己风格写诗的事儿来说,虽然押韵对仗都挑不出毛病,但就是缺了股子 “精气神”,没有《岳阳楼记》那种直击人心的力量。

还有,AI 生成的内容容易出现 “用力过猛” 的情况。为了显得有文采,它会堆砌大量形容词和专业术语,结果反而让文章变得臃肿不堪。比如在描写一场打斗场景时,AI 可能会花大量篇幅描述环境细节,却忽略了人物的动作和表情,让读者看着直犯困。

🛠️ 怎么让 AI 写的小说更 “像人”?

其实,AI 写小说也不是完全没法看,关键得学会 “调教” 它。就像上海某 MCN 机构的做法,让人类负责选题策划和观点提炼,AI 负责资料整合和初稿生成,最后再由人工进行润色和调整。这样既能发挥 AI 的效率优势,又能保留人类的创意和情感。

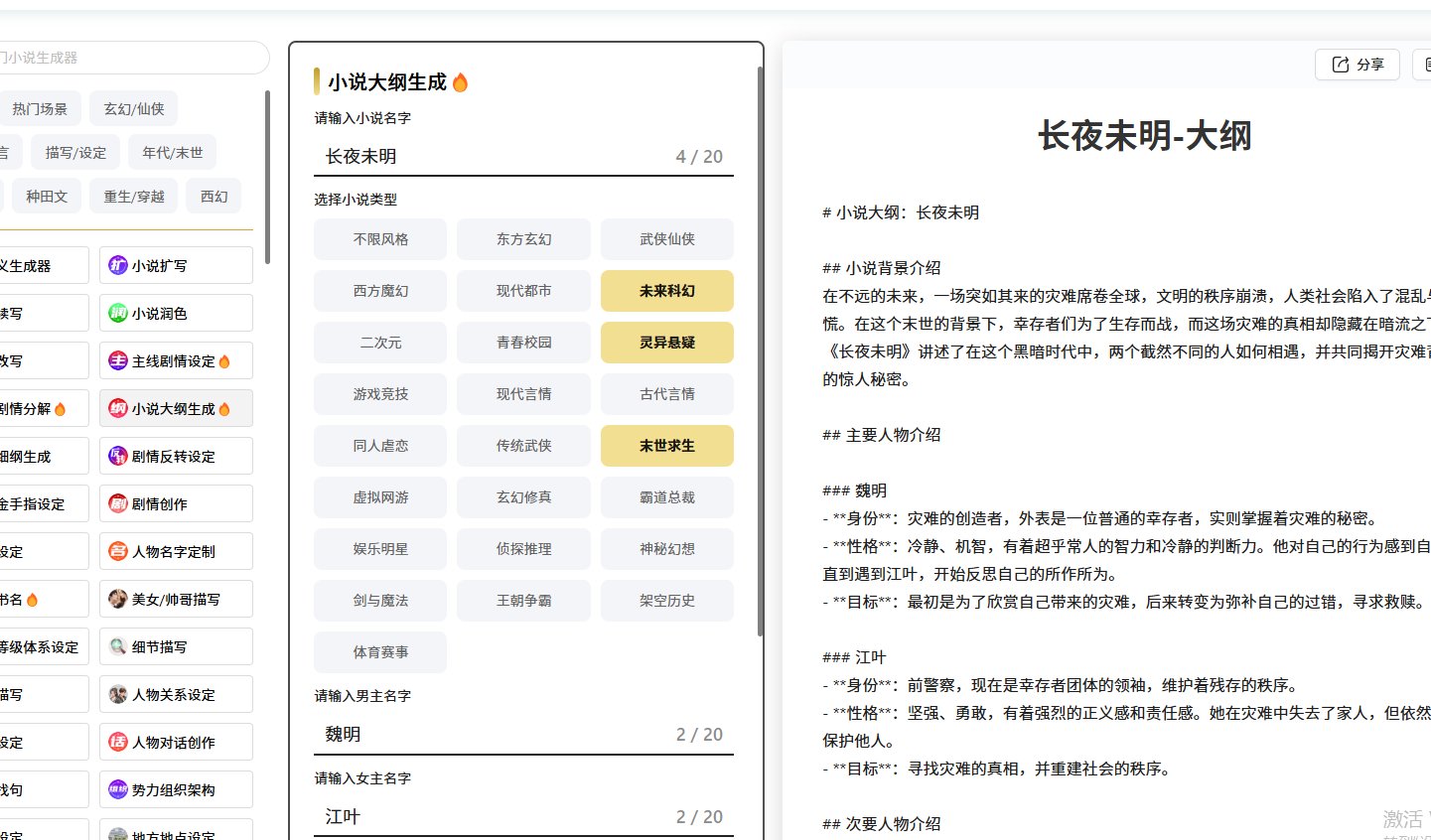

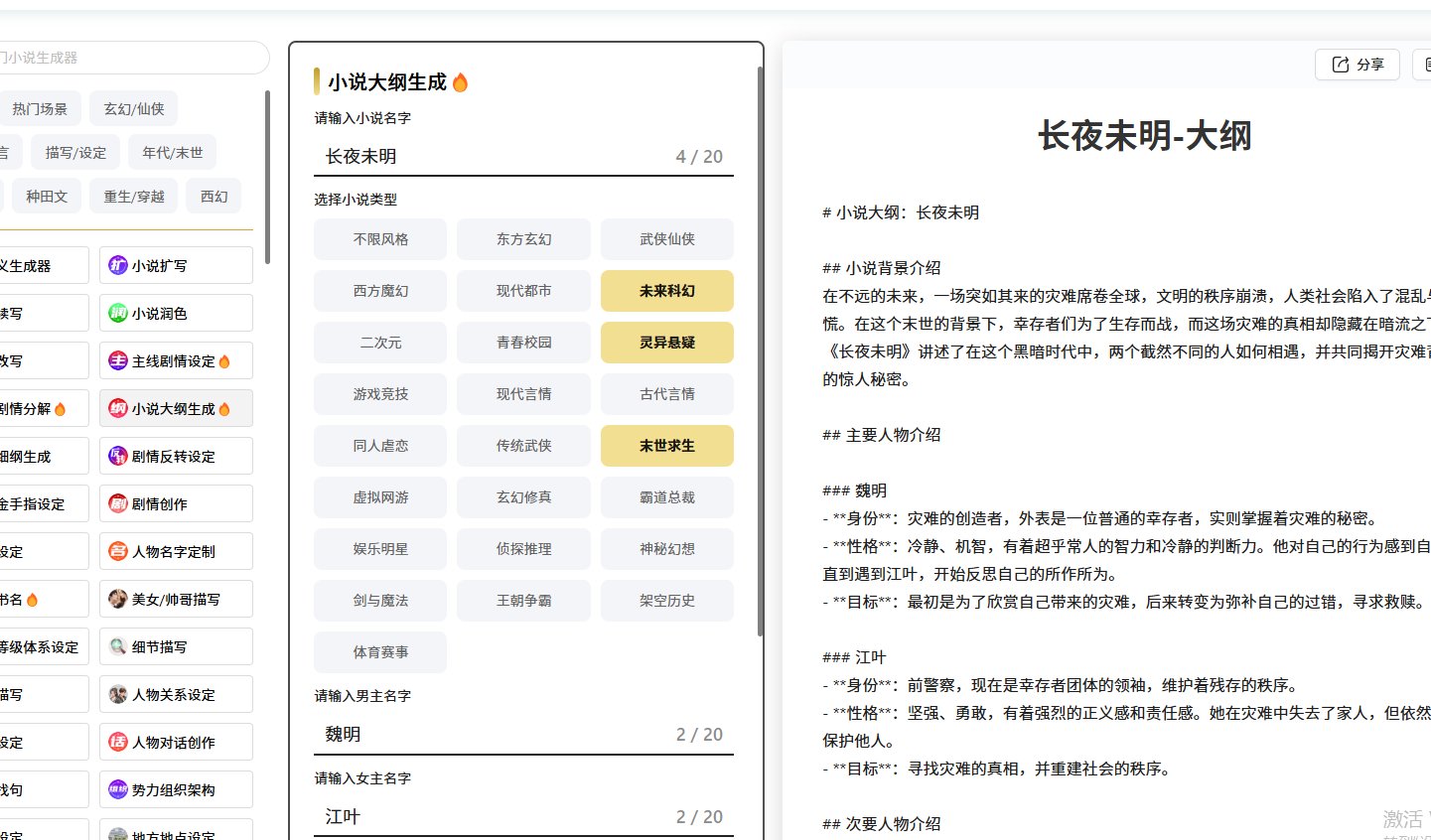

具体来说,可以从这几个方面入手:一是调整提示词,让 AI 更精准地模仿你的写作风格。比如你想写一篇武侠小说,就可以在提示词里加入 “刀光剑影”“侠骨柔情” 等关键词,引导 AI 往你想要的方向生成内容。二是增加人工干预的环节,对 AI 生成的初稿进行二次创作,修改那些明显不符合人类思维习惯的部分。三是多尝试不同的文学类型,找到 AI 在特定领域的优势。比如在科幻小说里,AI 可以快速生成复杂的世界观和科技设定,而人类则可以负责打磨人物和情节。

另外,还可以通过 “反向操作” 来降低 AI 痕迹。比如故意在文章里加入一些语法错误或者逻辑漏洞,让它看起来更像真人写的。不过这招得慎用,不然容易弄巧成拙。

⚠️ 平台监管:AI 写作的 “紧箍咒”

现在各大网文平台对 AI 写作的监管越来越严了。晋江文学城就明确规定,只允许使用 AI 进行校对、要素提取等辅助工作,一旦发现超出范围的 AI 使用,就会对作者进行锁章、禁榜等处罚。其他平台也在陆续出台类似的政策,比如要求作者在文案中标注是否使用 AI,或者引入 AI 检测工具对投稿内容进行筛查。

这些监管措施的背后,是平台对内容质量和原创性的重视。毕竟,读者花钱是为了看有血有肉的故事,而不是一堆堆砌的文字。对于作者来说,与其冒着被封号的风险滥用 AI,不如把它当成一个辅助工具,通过人机协作创作出更优质的作品。

🌟 写在最后

AI 写小说就像一把双刃剑,用好了能大大提高创作效率,用不好就容易砸了自己的招牌。作为作者,我们要清醒地认识到,AI 永远代替不了人类的创意和情感。那些真正能打动读者的作品,往往带着作者的体温和灵魂。

如果你也想尝试用 AI 写小说,不妨从一些简单的题材入手,比如短篇故事或者设定集,慢慢摸索出适合自己的方法。记住,AI 只是工具,真正决定作品质量的,还是你脑袋里的那些奇思妙想。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味