📊 当 AI 开始写剧本,我们在担心什么?

现在打开任何一个剧本创作工具,十有八九会看到 "AI 辅助" 的标签。有人用它生成故事大纲,有人靠它填充对话细节,甚至有团队直接让 AI 产出完整的 60 集电视剧本。但业内人都在私下讨论一个问题 —— 这些东西算原创吗?

去年某平台一部小成本网剧爆火,后来被扒出核心剧情框架来自 AI 生成的十个备选方案之一。更尴尬的是,有观众发现其中三集的关键转折,和五年前某部冷门电影的桥段高度重合。AI 确实能快速产出内容,但它本质上是在海量文本里做排列组合,就像一个记忆力超强的实习生,能把看过的所有故事拆成零件再重新组装,可要说真正的 "创造",还差得远。

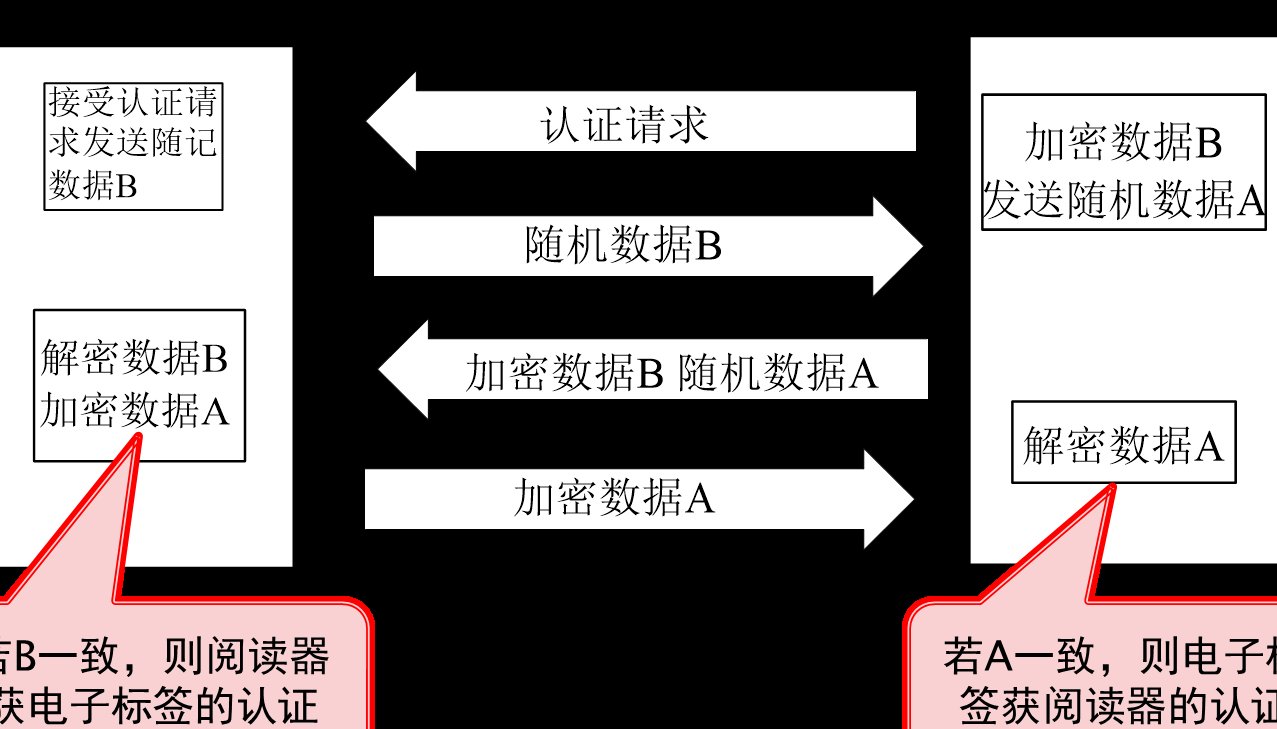

真正的麻烦在于版权界定。你让 AI 写一个 "霸道总裁爱上灰姑娘" 的故事,它肯定会借鉴《流星花园》《何以笙箫默》这些经典模板。这些元素的组合算不算侵权?目前法律还没明确说法。某影视公司的法务朋友告诉我,他们现在用 AI 写剧本,都会先让技术部门做三层查重:一是全网公开文本比对,二是已购版权库筛查,三是人工审核情感逻辑是否存在 "隐性抄袭"—— 就是那种情节不一样但情感走向、人设关系几乎复刻的情况。

更有意思的是创作者心态的变化。以前编剧们比拼的是 "谁能想出更妙的梗",现在变成 "谁能用 AI 想出的梗再加工出新鲜感"。上周参加一个编剧沙龙,有人说自己用 AI 生成了 50 个开头,最后挑了最俗套的一个,因为 "俗套里藏着观众潜意识里的期待,关键是怎么在俗套里挖新东西"。

🔍 原创性的及格线:从法律到观众的双重标准

判断 AI 剧本是否原创,不能只看有没有重复。法律层面有个基本准则:思想与表达二分法。AI 用了 "英雄救美" 这个思想不算侵权,但如果连对话的句式、场景的调度都和某部作品高度相似,那就踩红线了。

去年某动画团队的教训很典型。他们用 AI 生成的台词里,有句 "今晚的月色真美,适合说谎",被原作者起诉。后来发现这句话来自某部小众小说,AI 在训练时抓取了这段内容,重新排列后就直接输出了。这说明哪怕是 AI 生成的内容,也得过人工查重这一关,而且不能只查名著,那些犄角旮旯的作品反而更容易踩雷。

观众的标准更微妙。他们不在乎剧本是不是 AI 写的,只在乎 "有没有被冒犯到"。比如某悬疑剧用 AI 设计凶手身份,结果和三年前某部网络小说的设定撞车,虽然法律上构不成侵权,但老粉们在评论区炸了锅,最后片方只能重新剪辑修改。这说明观众的记忆就是最严格的查重系统,尤其在信息流通极快的今天,任何一点眼熟的元素都可能被放大。

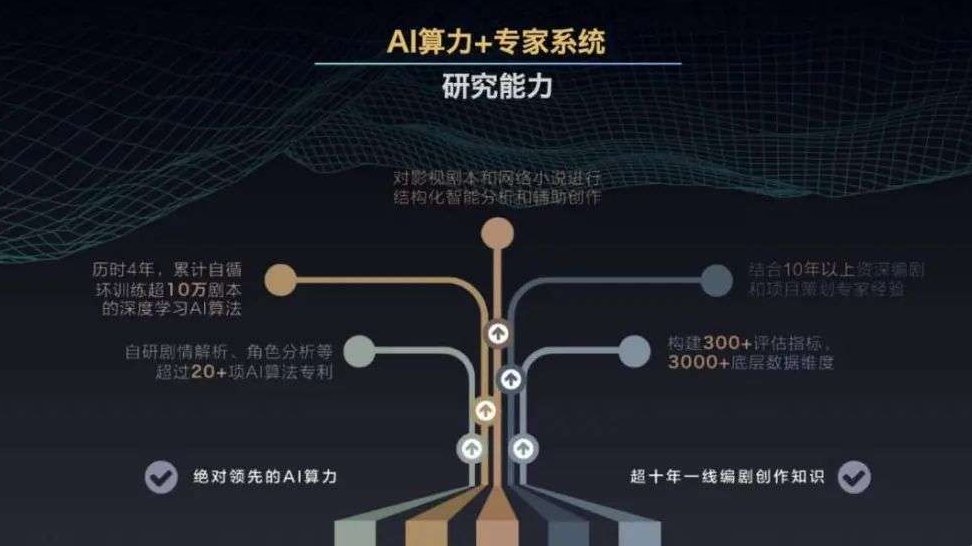

行业里现在流行一种 "原创度评分机制",不是简单看重复率,而是评估三个维度:核心冲突的独特性、人物弧光的原创设计、情感表达的新鲜度。某头部影视公司的评估表上,AI 生成内容如果在这三项里有两项低于 60 分,就会被直接打回。他们的经验是,AI 擅长生成符合类型规律的内容,但在 "反类型" 的创新上几乎没用,这部分必须靠人类编剧来填补。

🚫 AI 创作的三道逻辑边界:它永远做不到的事

别指望 AI 能写出《红楼梦》那样的作品,不是技术不够,而是它有天然的逻辑边界。最明显的是价值观的深度。AI 可以生成 "亲情很重要" 的主题,但写不出 "亲情里的控制与反抗" 这种复杂的人性挣扎。它能识别出 "好人有好报" 是主流价值观,却理解不了为什么《狂飙》里的高启强能让观众共情 —— 这种超越非黑即白的价值表达,AI 目前还摸不透。

然后是文化语境的微妙性。去年某团队让 AI 写东北背景的喜剧,生成的台词里有 "你瞅啥?瞅你咋地?" 这种标准句式,但加了句 "俺们那旮沓都用区块链拜年",明显违和。AI 能抓取地域文化符号,却不懂哪些符号在特定语境里是合理的。就像人类不会在严肃葬礼上开低俗玩笑,这种 "场景感的分寸",需要对生活有真实体验才能把握,而 AI 的体验来自数据,不是生活。

最致命的是情感的递进节奏。某爱情剧用 AI 写分手戏,台词华丽到不像人话:"你的眼眸曾是我的银河,如今只剩陨石坠落"。观众反馈 "太假了",因为真实的分手对话往往是碎片化的、带刺的,甚至有点语无伦次。AI 能堆砌情感词汇,却搞不懂 "什么时候该收,什么时候该放",这种对情绪张力的把控,目前还是人类的专属技能。

💡 爆款剧本的 AI 使用公式:70% 框架 + 30% 人性

现在圈内悄悄流传一个实操方法论:用 AI 搭骨架,用人肉填血肉。某爆款网剧的编剧透露,他们的流程是这样的:先让 AI 生成 50 个故事核,筛选出 3 个符合平台调性的;再让 AI 针对每个故事核生成 20 个情节转折,人类团队从中挑出最反套路的 5 个;最后所有对话、心理描写、场景细节全由编剧手写。

这个 7:3 的比例很关键。AI 擅长处理结构化的信息,比如 "古装剧里女扮男装被发现的 100 种方式",但怎么让这个发现过程既合理又戳泪点,得靠人。有个案例很典型,AI 给出的 "女扮男装暴露" 方案里,有个是 "落水后衣服贴身显身材",很老套。但编剧改了一版:女主在战场上受伤,男主给她包扎时发现伤口位置和自己认识的 "他" 不符 —— 同样是暴露,加入了战友情和细节观察,立刻就有了新意。

关键词挖掘也得靠 AI。把同类爆款剧的台词导入工具,能分析出观众最买账的情绪点。比如去年甜宠剧里,"摸头杀" 出现 37 次的剧集,比出现 12 次的平均播放量高 40%;但超过 50 次就会引发反感。这些数据规律 AI 能精准捕捉,人类需要做的是找到 "甜蜜不腻" 的阈值,在 AI 给出的区间里做微调。

还有个反常识的技巧:故意让 AI 犯错。某团队会给 AI 输入错误的创作指令,比如 "写一个悲伤的喜剧",或者 "让反派说出主角的台词"。AI 处理这种矛盾指令时,往往会产出逻辑怪异但充满惊喜的片段。有个犯罪剧的经典台词 "我抢劫银行是为了给孤儿院捐款",就来自这种错误指令的输出,后来成了全剧最大的记忆点。

🎬 当 AI 遇上老编剧:两种创作逻辑的碰撞

张老师是写了三十年剧本的老编剧,去年第一次用 AI 辅助创作。他的感受很有代表性:"这东西就像个特别能抬杠的助理,你说东它偏说西,但偶尔能从西里面找出东的新角度。" 他写一部年代剧时,AI 坚持让男主角在改革开放初期就去做电商,显然不符合历史,但这个离谱的建议让他想到了另一个点子 —— 男主当时确实不可能做电商,但他可以是镇上第一个摆摊卖电子表的人,同样体现敢闯敢试的精神。

年轻编剧则更敢放手。小李刚入行两年,她的剧本大纲几乎全靠 AI 生成。但她有个原则:所有 AI 写的内容,必须经过 "生活验证"。比如 AI 写 "农民工讨薪",描述得很戏剧化:"跪在公司门口三天三夜"。但小李走访了几个工地后改成:"包工头请农民工喝酒,酒桌上说尽好话,最后塞了个装着一半钱的信封"—— 这种更真实的灰色地带,比戏剧化的冲突更有力量。

两种思路殊途同归:AI 提供可能性,现实提供合理性。某平台的内容总监说,他们现在看剧本,根本不关心是不是用了 AI,只看两个指标:有没有让观众想连夜追更的钩子,有没有让人看完想转发的金句。这两个指标,目前还没有任何 AI 能单独达标。

📈 未来三年的趋势:从工具到合作者的进化

现在的 AI 还只是工具,但下一代模型可能会成为真正的合作者。某大厂正在测试的系统,能根据实时舆情调整剧情走向。比如剧集播出后,观众反感女二号太蠢,AI 能在 24 小时内生成 10 个让女二智商在线的补救方案,供创作团队选择。

但有个底线不能破:AI 可以是参谋,不能当司令。就像计算器再精准,也替代不了数学家的逻辑思维。剧本的灵魂是创作者对世界的独特理解,AI 能帮你把这种理解表达得更流畅,却不能替你产生理解本身。

某编剧说得好:"以前我们怕被同行抄,现在怕被 AI 抄。但仔细想想,真正的好故事,是带着创作者体温的。AI 能写出 ' 妈妈做的红烧肉很好吃 ',但写不出 ' 妈妈做的红烧肉里有块姜,她总说我小时候爱吃 '—— 这种带着个人记忆的细节,才是 AI 拿不走的原创密码。"