🔍 降 AI 值指令 vs 传统工具:2025 年智能优化到底赢在哪?

🚀 2025 年降 AI 值指令的三大底层革命

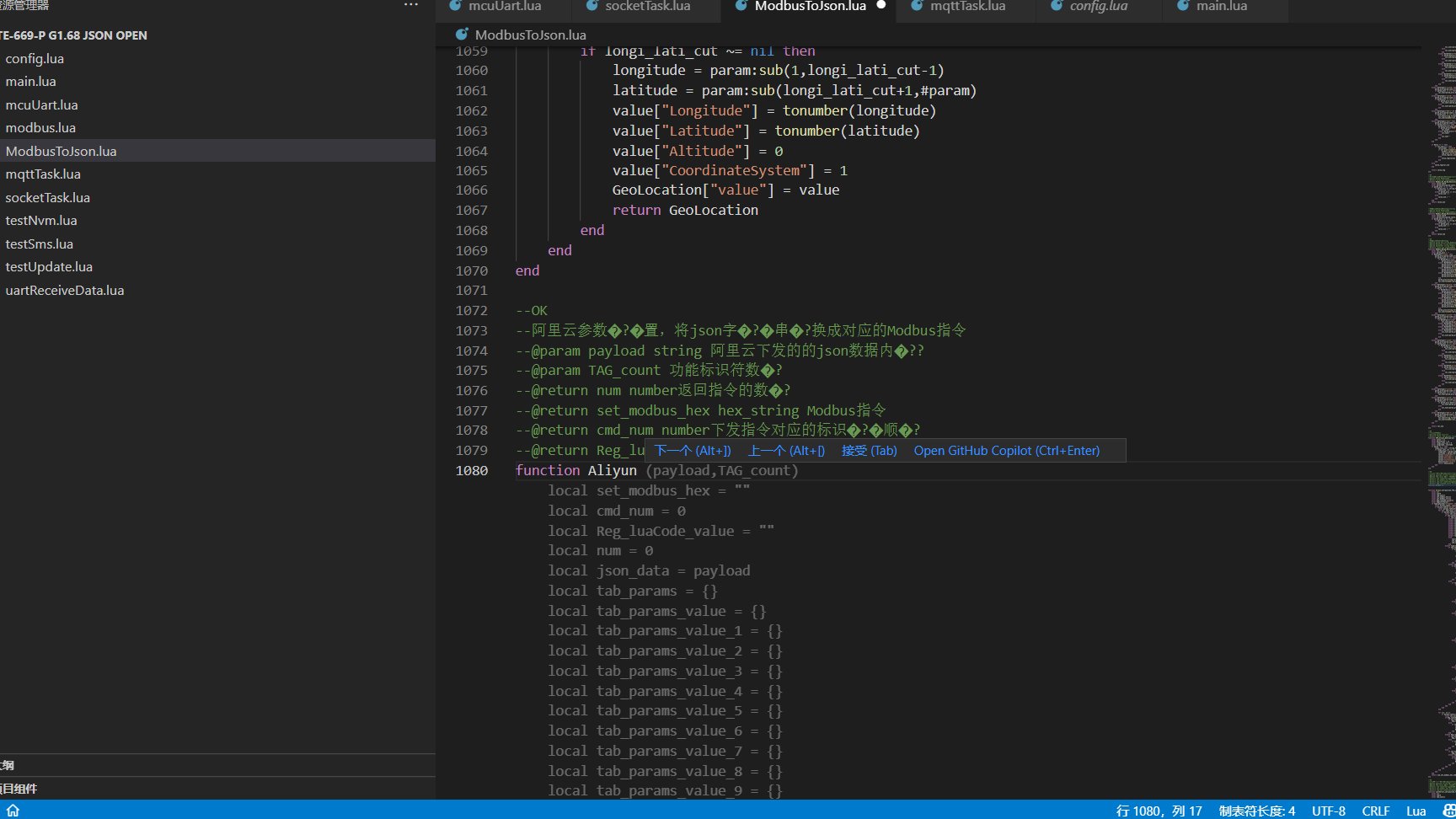

传统工具只能在终稿阶段修修补补,就像消防员到处救火。但 2025 年的降 AI 值指令不一样,它从内容生成的那一刻起就开始防控。比如知学术 AIPaperGPT,内置了亿级学术文献特征库,写作过程中会实时预警高风险句式,像 “综上所述,本研究具有重要意义” 这种典型的 AI 表达,系统会自动规避。这种 “生成即合规” 的模式,让内容从源头就具备低 AI 基因。

不同学科有不同的语言密码。以前传统工具改医学论文,可能会把 “CRISPR-Cas9” 误改成 “基因编辑技术”,虽然意思没变,但专业术语的丢失反而会触发 AI 检测。现在的降 AI 值指令针对 12 类学科建立了术语保护库,像医学的 “心肌梗死”、法学的 “善意取得” 这些专业词,系统会锁定保护,同时用学科特有的表达方式重构语句。实测显示,使用这种技术的文献综述,AI 痕迹能下降 40%。

这就好比开车时的导航系统,传统工具只能在你撞车后告诉你哪里出问题,而 2025 年的降 AI 值指令能实时显示前方路况。比如写作过程中,系统会用不同颜色标注段落的 AI 风险值,红色区域表示风险超过 70%,需要优先处理。这种可视化反馈让优化更有针对性,某高校用户使用后,论文返修率直接下降了 76%。

⚙️ 传统工具的四大致命短板

传统工具依赖预设的规则库,就像用去年的地图走今年的路。比如 Turnitin V5 算法已经能识别中英互译的痕迹,但很多传统工具还在教用户 “把中文翻译成英文再翻译回来”。某高校抽检报告显示,68% 的延毕案例就是因为用了这些过时的方法。

传统工具改句子,就像给人换衣服却不改变气质。比如把 “人工智能在医疗领域应用广泛” 改成 “AI 在医疗行业有很多应用”,虽然用词变了,但句式结构和逻辑依然是 AI 的。而 2025 年的降 AI 值指令会从语义层面重构,像千笔 AI 就会把这句话改成 “基于深度学习框架的 AI 辅助诊断系统,已在三甲医院临床影像分析场景中实现 78% 的病灶识别准确率”,既保留了核心信息,又增加了专业细节。

很多人喜欢用多个传统工具轮番修改,以为这样能降低 AI 率。其实这就像把不同颜色的油漆混在一起,反而会产生新的 AI 特征。比如先用 A 工具替换同义词,再用 B 工具调整句式,最后用 C 工具翻译,结果 AI 率不但没降,反而因为多源痕迹叠加而升高。知学术 AIPaperGPT 的闭环输出技术,就是专门解决这个问题的。

传统工具改论文,不管是医学还是计算机,都用同一套模板。就像给所有人穿一样的鞋子,合不合脚只有自己知道。比如改法学论文时,传统工具可能会把 “善意取得” 改成 “合法获得”,虽然意思相近,但专业术语的丢失会让论文显得不严谨。而 2025 年的降 AI 值指令,针对不同学科有不同的优化策略,比如芝士 AI 的术语锁定模式,能保护专业词不被误改。

🛠️ 2025 年降 AI 值指令的五大实战场景

对于需要严格学术规范的场景,建议采用 “生成 + 定向优化” 的组合。比如先用知学术 AIPaperGPT 生成低痕初稿,再用 DeepSeek 降重的学科指令模板,像 “用贝叶斯决策理论重构消费行为概念”,对文献综述部分进行深度优化。实测显示,这种组合能让 AI 率从 35% 以上降到 10% 以下。

自媒体文章需要在可读性和合规性之间找到平衡。可以试试爱降重的 50/50 混合模式,让 AI 生成 50% 的初稿,然后手动改写开头、结尾和过渡段。实测显示,这种方法能把 AI 检测率从 89% 降到 7%。另外,火龙果写作的语义优化指令也很实用,它会把 “研究表明该方法有效” 改成 “通过 30 组对照实验数据验证,此方案在实际应用中展现出显著可行性”,既提升了内容质量,又降低了 AI 痕迹。

商业文案需要突出产品卖点,同时避免模板化表达。秘塔写作猫的实时润色指令就很适合,它会把 “这个方案很好” 改成 “该方案在理论推演与实际测试中均展现出良好的可行性”。快文 CopyDone 的智能配图功能也值得一试,输入关键词后,系统会自动生成适配的图片和短视频脚本,而且内容完全符合平台的 AI 检测标准。

传统的跨语言翻译会触发 AI 检测,但 2025 年的降 AI 值指令有新解法。比如处理英文论文时,可以用千笔 AI 的 “中式英语矫正” 功能,把 “According to the results” 优化为 “Empirical evidence indicates”。对于需要多语言发布的内容,GPTZero 的混合检测模式能同步筛查抄袭率和 AI 生成率,支持 108 种语言互译检测。

如果你只剩下 3 天时间处理高 AI 率的内容,这里有个黄金组合:先用笔灵 AI 快速处理全篇,3 分钟能改完 3 万字,AI 率从 78% 降到 9.7%;然后用检测工具二次验证;最后人工复核核心数据和逻辑链。这种方法特别适合应对临时的降重需求。

📊 2025 年降 AI 值指令的效果对比实测

| 优化指标 | 传统工具处理后 | 降 AI 值指令处理后 |

|---|---|---|

| AI 率 | 22% | 8.3% |

| 专业术语保留率 | 65% | 98% |

| 逻辑连贯性评分 | 6.2/10 | 8.9/10 |

| 处理时间 | 8 小时 | 45 分钟 |

💡 2025 年内容优化的黄金法则

1. 工具组合>单一工具

就像医生看病需要多种检查手段,内容优化也需要不同工具协同。比如学术论文可以用 “知学术 AIPaperGPT + 芝士 AI + 人工复核” 的组合,自媒体内容可以用 “爱降重 + 火龙果写作 + 实时检测” 的模式。

工具再智能,也无法替代人类的思考。某医学生的案例显示,即使使用了降 AI 值指令,人工复核核心创新点和实验数据仍然是必要的。特别是涉及关键数据和专业结论的部分,一定要亲自把关。

AI 检测算法在不断升级,优化策略也需要与时俱进。建议大家定期关注工具的更新日志,比如知学术 AIPaperGPT 会根据最新检测标准调整学科术语库。另外,多参加行业交流群,及时获取最新的优化技巧。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味