AI 写的剧本能直接用吗?探讨 AI 生成剧本的质量与修改技巧

🎭 AI 剧本生成热潮:看上去很美?

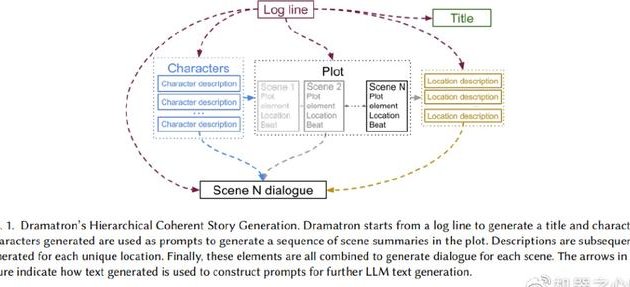

现在打开各大创作社区,总能看到 “用 AI30 分钟写出完整剧本”“零经验也能当编剧” 的宣传。从短视频脚本到网剧大纲,从话剧剧本到电影分镜,AI 生成工具似乎成了内容创作的 “万能钥匙”。打开 ChatGPT、Claude 或者国内的文心一言,输入 “写一个校园青春剧本”“生成 3 分钟悬疑短片脚本”,几分钟内就能得到一份结构完整的文本。

这种高效性确实击中了行业痛点。影视公司的策划案需要快速出多个备选方案,自媒体团队要高频产出短视频脚本,戏剧社团排练缺合适的剧本 ——AI 的即时响应能力正好满足了这些 “赶工” 需求。某影视工作室负责人透露,他们现在用 AI 生成初稿,能把前期策划时间压缩 60% 以上。

但接触过 AI 剧本的从业者心里都清楚,这份 “高效” 背后藏着不少坑。一位网剧编剧吐槽:“AI 写的爱情剧本,男女主第三次见面就求婚,完全不顾情感铺垫;悬疑剧本里的伏笔根本收不回来,最后强行圆场。” 看上去格式工整、要素齐全的剧本,真要拍出来可能问题百出。

🔍 为什么 AI 剧本不能直接用?扒开 5 大核心问题

情节逻辑硬伤是最常见的问题。AI 生成的剧本经常出现 “前言不搭后语” 的情况。比如前一幕主角明确说自己怕水,下一幕却突然变成游泳健将;上一场景设定在冬天,下一场角色却穿着短袖出门。这些细节漏洞在 AI 生成的剧本里比比皆是,不仔细检查根本发现不了。这是因为 AI 在生成内容时,更关注 “局部合理性” 而非 “全局一致性”,每一段可能都通顺,但整体串联起来就会出现逻辑断裂。

人物形象扁平得像张纸。AI 写的角色往往标签化严重。霸道总裁永远冷酷多金,傻白甜女主永远天真莽撞,反派角色一出场就写在脸上。这种 “模板化” 人物缺乏真实感,更谈不上弧光成长。观众看了开头就知道角色接下来会说什么、做什么,自然难以产生共鸣。某话剧导演试过用 AI 写家庭伦理剧,结果三个角色全程说着 “教科书式” 的台词,像在念情感指南,完全没有生活气息。

情感表达浮于表面,戳不中人心。剧本的核心是 “情感传递”,但 AI 对人类复杂情感的理解还停留在表层。写悲伤就是 “泪流满面”,写开心就是 “哈哈大笑”,写愤怒就是 “拍桌子瞪眼”。这种直白的情感表达在剧本里显得非常生硬。有编剧对比过,人类写离别场景会通过 “整理衣角”“沉默抽烟” 这类细节传递不舍,而 AI 只会堆砌 “我舍不得你”“不要走” 之类的直白台词,感染力天差地别。

同质化严重,缺乏原创性。用过多个 AI 工具的创作者会发现,不同平台生成的剧本常常 “似曾相识”。这是因为 AI 的训练数据高度重合,经典桥段、常用梗被反复调用。写职场剧就一定有 “咖啡泼洒遇贵人”,写悬疑剧就离不开 “密室杀人案”,写古装剧必然有 “公主逃婚遇侠客”。这些套路化情节让剧本失去新鲜感,更难通过平台的原创审核。某短视频团队就因使用 AI 生成的脚本与已有作品高度相似,遭遇了下架处罚。

专业细节错误频出,容易露怯。涉及特定行业、历史背景或专业知识的剧本,AI 很容易 “瞎编乱造”。医疗剧里把 “心肺复苏” 写成 “按压太阳穴”,律政剧里出现 “法官当庭收受贿赂” 的离谱情节,历史剧里让唐代人物用上 “不锈钢餐具”。这些硬伤不仅会误导观众,更会让专业人士笑话,严重影响作品可信度。某历史剧剧组曾因采用 AI 生成的剧本,出现 “明朝官员用手机” 的穿帮镜头,播出后被观众群嘲。

✏️ 实用修改指南:把 AI 初稿变成合格剧本

第一步:人物动机深挖,让角色 “立起来”。拿到 AI 剧本先别急着改情节,先盯着人物看。AI 写的角色行动往往缺乏合理动机,比如突然黑化、莫名和好。修改时要给每个关键行为加上 “内心驱动力”:这个角色为什么这么做?他的过往经历、性格特点如何影响这个决定?可以给每个主要角色建一张 “人物小传表”,包括年龄、职业、成长背景、核心欲望、性格弱点等,确保所有行动都符合人设逻辑。比如 AI 写 “男主突然辞职”,可以补充他长期被压榨的细节,以及某次冲突成为导火索的具体场景,让行为更可信。

第二步:情节逻辑校验,堵住 “漏洞”。AI 剧本的情节经常跳脱,前因后果交代不清。修改时要画一张 “情节逻辑图”,确保每个事件都有 “起因 - 发展 - 高潮 - 结果” 的完整链条。重点检查时间线是否合理(比如一天内完成三天的事)、空间逻辑是否通顺(比如从 A 地到 B 地的时间与剧情矛盾)、因果关系是否成立(比如因为小事引发重大冲突是否牵强)。遇到逻辑硬伤,要么补充铺垫内容,要么调整情节顺序,要么直接替换更合理的桥段。悬疑剧尤其要注意伏笔回收,AI 常犯 “挖坑不填” 的毛病,修改时要列出所有伏笔,确保结尾都有合理解释。

第三步:加入个性化细节,拒绝 “套路化”。AI 剧本满是通用模板,缺乏独特细节。修改时要往里面 “塞私货”—— 加入只有你的故事才有的专属元素。可以是独特的口头禅(比如主角紧张时总说 “咖啡要加三勺糖”),特殊的行为习惯(比如女主思考时喜欢转笔,笔上有个缺口),或者带有记忆点的场景道具(比如贯穿全剧的旧怀表,背后藏着亲情故事)。这些细节能让剧本摆脱同质化,增加真实感和记忆点。都市剧可以加入地域特色,比如上海弄堂的生活气息、成都茶馆的悠闲氛围;职场剧可以融入行业专属细节,比如程序员的 “脱发焦虑”、老师的 “备课到深夜” 场景,让内容更接地气。

第四步:强化情感张力,用细节传递情绪。AI 只会直白表达情感,修改要学会 “藏” 与 “露” 结合。少用 “我好难过”“我很开心” 这类直白台词,多用动作、神态、环境描写来烘托。比如表现悲伤,不用 “她哭了”,可以写 “她攥着衣角的手指泛白,视线落在窗外,玻璃上的雨痕模糊了她的侧脸”;表现紧张,不用 “他很紧张”,可以写 “他端杯子的手在抖,热水溅在虎口上都没察觉”。环境描写也要服务情感,开心时用阳光明媚,悲伤时用阴雨绵绵,紧张时用钟表滴答声,这些 “情景交融” 的写法能让情感表达更细腻。同时要注意情感节奏,AI 写的情感往往平铺直叙,修改时可以增加 “起伏”,在高潮前做足铺垫,在爆发后留足余韵,让观众情绪跟着剧情走。

第五步:风格统一调整,确保 “调子一致”。AI 剧本常出现风格混乱的问题,喜剧里突然插入悲情独白,正剧里冒出无厘头搞笑。修改时先确定整体风格:是严肃正剧、轻松喜剧、悬疑惊悚还是浪漫爱情?然后从头到尾检查,删掉与风格不符的内容。喜剧要确保笑点自然不尬,避免 AI 式的 “冷笑话堆砌”;正剧要控制煽情程度,防止过度狗血;悬疑剧要把握紧张感,去掉无关的轻松桥段。台词风格也要统一,古代剧避免现代网络用语,职场剧少说书面化台词,让语言符合场景和人物身份。可以建立一个 “风格关键词库”,写作时随时对照,确保不跑偏。

第六步:原创性提升,跳出 “套路陷阱”。针对 AI 剧本的同质化问题,修改时要主动 “反套路”。列出 AI 常用的桥段清单,然后刻意避开或改造。比如 AI 写 “男女主相遇” 总用 “意外相撞”,可以改成 “在书店同时伸手拿同一本书”“在公园帮对方捡回飞走的风筝” 等新鲜场景。还可以加入独特设定,比如给故事加个 “核心创意点”:科幻剧可以设定 “人类能与记忆对话”,都市剧可以加入 “能看见他人剩余寿命” 的奇幻元素。这些原创设定能让剧本脱颖而出。同时要检查是否与已有作品撞梗,用搜索引擎搜关键情节,避免版权风险。

📝 案例拆解:3 个 AI 剧本修改前后对比

都市爱情剧:《咖啡馆的约定》修改案例。AI 初稿是典型套路:女主在咖啡馆打工,男主是常客,一次咖啡泼洒后相识,经历误会分手又复合,结尾求婚。问题在于情节老套,人物单薄,情感生硬。修改后保留核心设定,但加入了个性化细节:女主是插画师,在咖啡杯上画小漫画;男主是建筑设计师,总在笔记本上画咖啡馆草图。两人相识不是因为泼咖啡,而是男主被女主杯上的漫画吸引,主动交流创作心得。误会环节从 “无理取闹” 改成 “男主为支持女主画展隐瞒病情”,冲突更合理。结尾也从俗套求婚,改成两人在合作设计的 “漫画主题咖啡馆” 里,一起挂上 “开业大吉” 的牌子,更贴合人物职业和情感发展。修改后剧本被某平台看中,已进入拍摄阶段。

悬疑短剧:《老宅秘事》修改案例。AI 初稿写 “女主继承老宅,发现密室,找到日记,揭露爷爷杀妻真相”,情节简单粗暴,伏笔明显,逻辑漏洞多。比如密室钥匙随便放在书架上,日记内容直白得像认罪书。修改时增加了三层反转:第一层让日记看似指向爷爷,第二层通过爷爷的旧物发现日记是伪造的,第三层揭露真凶是当年的管家。补充了关键细节:密室需要特定灯光角度才能找到入口,日记里的字迹有模仿痕迹,管家的后代现在还住在老宅附近。还加入了女主的心理变化,从一开始的恐惧到后来的冷静推理,人物更立体。修改后的剧本在悬疑短视频大赛中获得了二等奖,观众评价 “反转惊喜,细节在线”。

职场喜剧:《办公室新人》修改案例。AI 初稿写 “新人入职遭遇奇葩领导,通过一次项目逆袭获得认可”,充满 “职场爽文” 套路,角色刻板,笑点尴尬。修改时保留职场背景,但让角色更真实:领导不是纯粹奇葩,而是 “严厉但护短” 的类型,经常表面批评实则暗中给机会;新人也不是一路开挂,而是会犯 “把会议纪要发错群”“给客户念错报价” 的真实错误。笑点从 AI 式的 “夸张肢体动作” 改成职场共鸣梗:比如 “加班到凌晨发现第二天是周末”“精心准备的方案被临时取消”“开会时突然被点名发言”。情感线加入同事间的温暖:老员工偷偷教新人避坑技巧,领导在客户面前维护团队。修改后的剧本更贴近真实职场,播出后在上班族中引发强烈共鸣,单集播放量破百万。

🚀 未来趋势:AI + 人类编剧的最佳协作模式

AI 不是敌人,而是 “高效助手”。现在行业里越来越多的编剧开始接受 “AI 辅助创作” 模式,把 AI 当作 “初稿生成器”“灵感启发器” 和 “资料搜集员”。比如需要快速出多个故事方向时,让 AI 生成 5 个不同风格的大纲,人类再从中挑选优化;写历史剧时,让 AI 整理相关朝代的服饰、礼仪资料,节省查文献的时间;遇到情节卡壳,让 AI 提供 10 个转折思路,人类再筛选改编。这种分工能让编剧从机械性工作中解放出来,把精力放在创意、情感和细节打磨上。某头部影视公司的数据显示,采用 AI 辅助后,编剧团队的初稿完成效率提升了 40%,而最终作品的观众评分反而提高了 15%。

明确边界:AI 做 “量”,人类做 “质”。AI 擅长处理有规律、重复性的工作,但在原创性、情感深度和价值表达上远不如人类。未来的最佳模式是 “AI 负责框架搭建,人类负责灵魂注入”。AI 可以写标准格式的分镜脚本、整理角色关系表、生成基础对话,但核心创意、情感冲突设计、价值观传递必须由人类掌控。就像画师用 AI 生成线稿,再亲手上色、调整细节一样,编剧也可以用 AI 打基础,再用专业能力赋予剧本生命力。某编剧工作室的实践证明,当人类专注于 “创意把关 + 细节修改”,AI 专注于 “内容生成 + 格式规范” 时,产出效率和作品质量能同时提升。

建立 “AI 剧本修改标准流程” 成刚需。随着 AI 生成内容的普及,行业正在形成一套针对 AI 剧本的修改规范。包括 “三查三改” 原则:查逻辑漏洞、查人设矛盾、查专业错误;改情感表达、改套路情节、改细节缺失。一些公司甚至开发了内部工具,能自动检测 AI 剧本的常见问题,比如重复桥段识别、逻辑断层标记、人设一致性校验等。这种标准化流程能让修改工作更高效,也降低了新人编剧的入门门槛。某影视学院已经开设 “AI 剧本修改” 课程,教学生如何有效利用 AI 工具,同时保持创作核心竞争力。

技术迭代推动协作升级。随着大语言模型的不断进化,未来的 AI 可能会在情感理解、逻辑推理上有显著提升。比如能根据人类输入的角色小传,生成更符合人设的对话;能识别剧本中的情感断层,主动提出修改建议;甚至能根据目标观众群体的偏好,调整故事节奏。但无论技术如何发展,剧本的核心 —— 对人性的洞察、对生活的感悟、对时代的思考 —— 永远需要人类来完成。就像计算器再快,也替代不了数学家的创新发现;AI 再智能,也写不出能流传百年的经典剧本。真正优秀的编剧,会把 AI 当作 “武器”,而不是 “替代品”,用技术放大自己的创作价值。

现在行业里已经出现 “AI 剧本医生” 这样的新职业,专门负责评估和修改 AI 生成的内容。这些人既懂 AI 技术,又懂剧本创作,能精准找到 AI 剧本的问题并给出优化方案。这也预示着,未来的编剧不仅要懂创作,还要懂如何与 AI 协作,这种 “复合型能力” 会成为核心竞争力。但归根结底,观众看的是能打动人心的故事,而好故事的灵魂,永远掌握在对生活有深刻理解的人类手中。