🤖 为什么 AI 能看懂代码?先从 "语言" 本质说起

很多人觉得 AI 写代码是黑科技,其实拆开来看,代码和人类语言在 AI 眼里没那么大差别。编程语言有固定语法,就像英语有语法规则一样;函数逻辑有因果关系,类似人类语言里的 "因为... 所以..."。AI 写代码的核心,就是把 "写代码" 这件事转化成 "语言生成" 问题。

早期的代码生成工具走了不少弯路。比如 2015 年前后的 AI 工具,只能根据简单模板生成固定代码块,你输入 "排序算法",它就吐出一段冒泡排序,换个稍微复杂的需求就懵了。那时候的模型本质是 "代码片段搜索引擎",谈不上真正的 "理解"。

转折点出现在 2018 年,当研究人员发现,让 AI 同时学习自然语言和代码,效果会突飞猛进。GitHub 上的数亿行开源代码成了绝佳的训练材料 —— 这些代码里既有函数逻辑,又有注释说明,相当于给 AI 提供了 "代码 - 解释" 平行语料。就像人类通过 "单词 - 图片" 配对学习语言,AI 通过 "代码 - 注释" 配对学会了理解编程意图。

现在的 AI 代码生成器,本质是个 "双向翻译官"。它能把自然语言描述(比如 "写一个 Python 函数计算斐波那契数列")翻译成代码,也能把代码翻译成自然语言解释。这种双向能力,让 AI 不仅能生成代码,还能修改、优化已有代码,甚至找 bug。

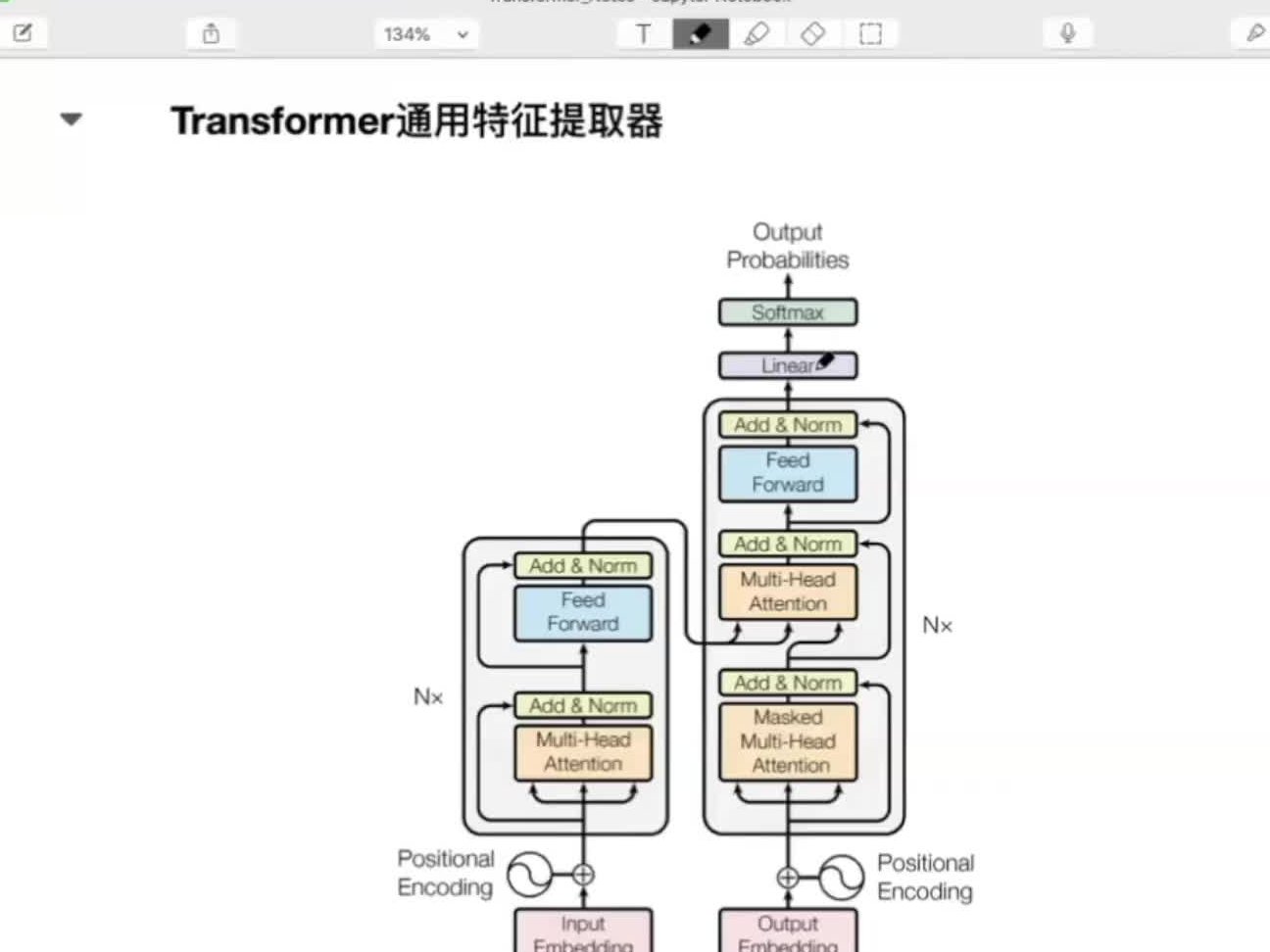

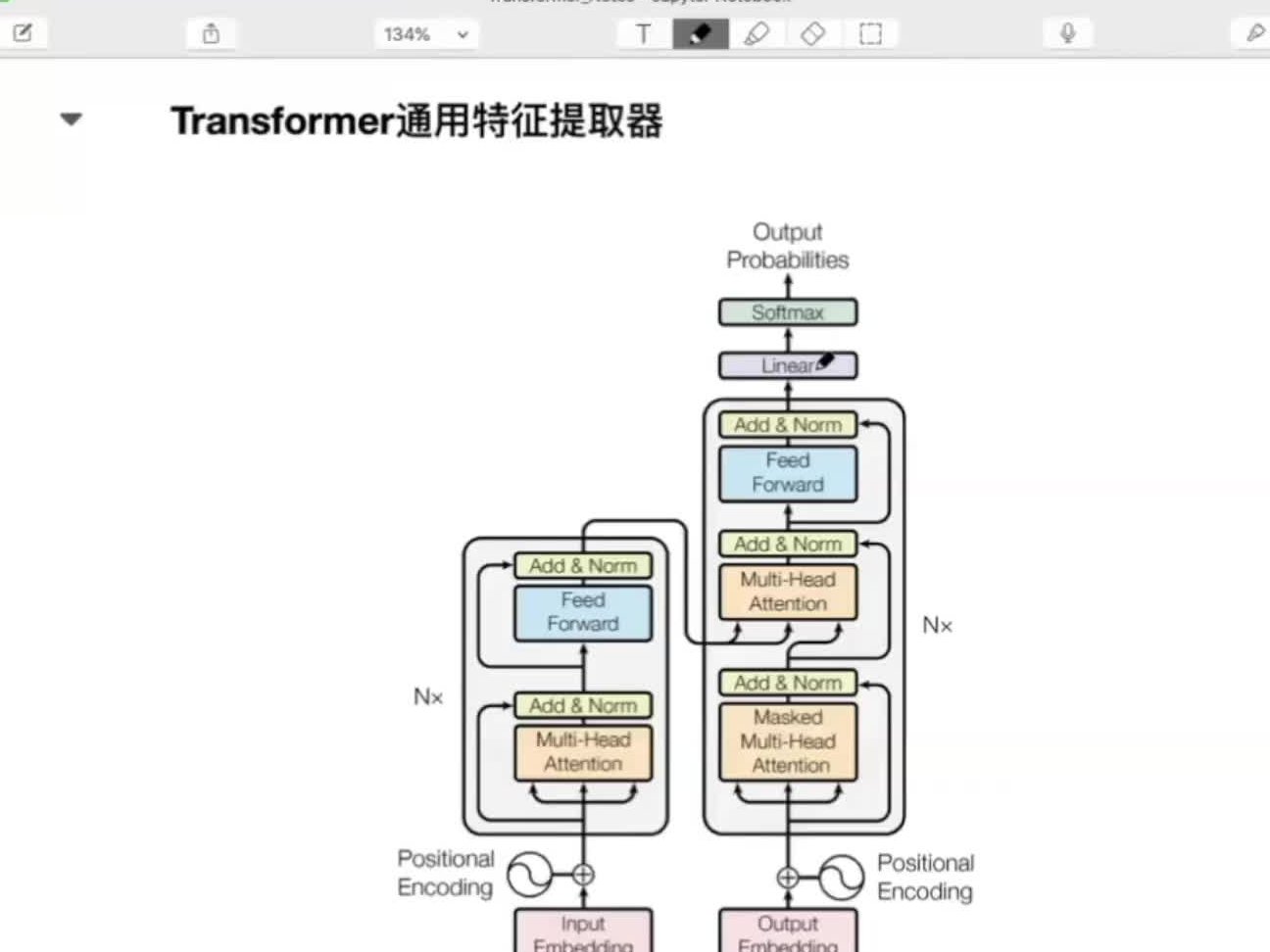

🔍 Transformer 模型:让 AI 读懂上下文的关键

要理解 AI 写代码的原理,绕不开 Transformer 这个核心模型。2017 年 Google 团队发表的《Attention Is All You Need》论文,彻底改变了 AI 处理序列数据的方式,也为代码生成奠定了基础。

Transformer 最牛的地方是 "自注意力机制"。简单说,就是让模型在处理一个词(或代码字符)时,能同时 "看到" 上下文里的其他相关部分。比如人类读 "他拿起杯子喝了一口,它是热的" 这句话时,会自动知道 "它" 指的是杯子。Transformer 的自注意力机制就实现了类似的能力。

在代码生成场景里,这个机制太重要了。写代码时,后面的函数往往要调用前面定义的变量,循环结构要对应正确的缩进,这些都需要模型理解上下文关系。早期的 RNN 模型处理这种长距离依赖时就很吃力,经常出现 "前面定义的变量,后面调用时名字写错" 的情况。

Transformer 还有个特点是 "并行计算"。以前的 RNN 像流水线一样,必须等上一个词处理完才能处理下一个,效率很低。Transformer 可以同时处理一句话里的所有词,只是通过注意力权重计算它们之间的关联。这让模型能处理更长的代码文件,现在主流的代码生成模型,上下文窗口能轻松容纳几千行代码。

你可以把 Transformer 理解成一个超级复杂的 "预测机器"。给它一段代码前缀,它会计算下一个最可能出现的字符是什么;生成完这个字符,再把它加入前缀,继续预测下一个。就像我们写代码时,脑子里先有个大概框架,然后一句一句往下补全。只不过 AI 是通过海量数据训练出来的 "直觉",而人类靠的是逻辑推理。

📈 从通用模型到代码专家:技术演进的关键节点

AI 写代码的能力不是一蹴而就的,而是经历了从 "能写" 到 "会写" 再到 "写得好" 的演进过程。这个过程里有几个关键节点,值得我们好好聊聊。

2019 年是个重要的转折点。这一年,OpenAI 发布的 GPT-2 首次展现出处理代码的潜力。虽然它不是专门为代码设计的,但在测试中发现,给它一段代码开头,它能续写下去,甚至能理解简单的编程逻辑。这让研究人员意识到,通用语言模型经过微调,完全可以胜任代码生成任务。

真正的突破来自 2020 年。这一年,OpenAI 发布了 Codex 模型 —— 它是 GPT-3 的 "代码版",在 1590 亿行公开代码上进行了训练。Codex 的厉害之处在于,它能理解自然语言指令并转化为代码,支持十几种编程语言。最著名的应用就是 GitHub Copilot,截至 2023 年,已经有超过 100 万开发者在使用它。

同一时期,Google 也推出了 CodeBERT,这是第一个真正意义上的 "代码 - 文本" 双向模型。它的创新点在于,能同时理解代码和对应的自然语言描述,这让它在代码搜索、代码注释生成等任务上表现特别出色。想象一下,你想找一个实现特定功能的函数,不用再翻文档,直接用自然语言描述就能搜到,这就是 CodeBERT 的功劳。

2022 年之后,代码生成模型进入了 "专精" 阶段。比如 DeepMind 的 AlphaCode,专门针对竞争性编程任务优化,在编程竞赛中能达到人类中等水平;国内的 CodeGeeX 则针对中文指令进行了优化,对中文开发者更友好。这些模型不再追求 "什么都能写",而是在特定场景下把代码质量做到极致。

值得注意的是,现在的代码生成模型越来越注重 "可解释性"。早期模型生成的代码经常 "看起来对但实际运行报错",现在通过引入 "思维链"(Chain of Thought)技术,模型会先 "思考" 如何实现,再写出代码,就像人类程序员先设计思路再编码一样。这种方式生成的代码,不仅正确率更高,也更容易被人类理解和修改。

💻 代码生成的幕后:AI 是如何 "思考" 写代码的?

很多人好奇,当我们让 AI 写一段代码时,它内部是怎么工作的?其实这个过程比想象的要复杂,涉及到多个环节的协同。

首先是 "需求解析" 阶段。AI 需要把你的自然语言指令(比如 "写一个 Python 函数,计算两个日期之间的天数")转化为具体的编程目标。这个阶段,模型会提取关键信息:输入是什么(两个日期)、输出是什么(天数)、用什么语言(Python)、有什么特殊要求(比如考虑闰年)。就像项目经理把需求拆解成开发任务一样。

接下来是 "方案选择" 阶段。实现同一个功能,往往有多种方法。比如计算日期差,Python 里可以用 datetime 模块,也可以自己写算法处理。AI 会根据上下文和你的编码习惯,选择最合适的方案。如果你之前的代码都用了 datetime,它大概率会延续这种风格,保持代码一致性。

然后才是 "代码生成" 阶段。这时候,模型会像人类写代码一样,先定义函数结构,再填充核心逻辑,最后加上注释。有意思的是,现在的 AI 会 "分步骤" 写代码:先搭框架,再实现细节,遇到复杂逻辑还会拆分成多个小函数。这种 "模块化" 思维,是衡量代码质量的重要指标。

生成代码后,很多高级模型还会进行 "自我检查"。它会模拟代码运行过程,检查是否有语法错误、逻辑漏洞,甚至会考虑边界情况。比如写一个除法函数,它会自动加上除数不为零的判断;处理列表时,会考虑空列表的情况。这种能力,相当于给代码加了一道自动质检工序。

最后,一些模型还具备 "代码优化" 能力。生成基础版本后,它会分析代码的时间复杂度、空间复杂度,尝试用更高效的方式实现。比如把嵌套循环改成递归,或者用哈希表代替线性查找,这些都是 AI 常用的优化手段。

🚀 现状与争议:AI 写代码带来的行业变革

AI 写代码已经从实验室走向了产业界,实实在在地改变着软件开发的流程。但伴随这种变革的,还有不少争议和讨论。

先说说积极的方面。根据 GitHub 的调查,使用 Copilot 的开发者报告说,他们完成同样任务的时间减少了 55%,尤其是在写重复性代码时,效率提升更明显。这对初学者特别友好 —— 以前要花几小时调试的语法错误,现在 AI 能实时提示,大大降低了编程入门门槛。

企业也从中受益不少。微软的数据显示,采用 AI 代码生成工具后,团队的代码审查通过率提高了 20%,bug 率降低了 15%。这不难理解,AI 生成的代码往往更规范,注释更完整,符合最佳实践,自然能减少后期维护成本。

但争议也不少。最核心的是版权问题 ——AI 训练用的代码很多来自开源项目,生成的代码可能和训练数据中的某些片段高度相似,这算不算侵权?2022 年,有程序员起诉 GitHub 和 OpenAI,认为 Copilot 侵犯了开源代码的版权。这个案子至今没有定论,但已经引发了行业对 AI 训练数据合法性的大讨论。

另一个争议是 "过度依赖" 的风险。不少资深开发者担心,长期使用 AI 写代码,会让程序员的基础能力退化。就像计算器普及后,有人担心人类计算能力下降一样。确实有调查显示,使用 AI 工具的开发者中,有 30% 承认自己对基础算法的记忆能力不如以前了。

还有一个现实问题是 "生成代码的可靠性"。虽然 AI 代码的正确率在提升,但在处理复杂逻辑时,依然会出现 "看起来正确实际错误" 的情况。2023 年,就有报道称某公司用 AI 生成的代码存在安全漏洞,导致系统被攻击。这提醒我们,AI 生成的代码必须经过严格测试才能上线,不能完全依赖。

🔮 未来展望:AI 不会取代程序员,但会改变编程方式

很多人关心,AI 写代码这么厉害,未来程序员会不会失业?我的看法是,AI 不会取代程序员,但会深刻改变编程的工作方式。

从历史看,编程工具的进步从来都是解放生产力,而不是消灭职业。汇编语言被高级语言取代,没有让程序员消失;IDE 的出现,反而让更多人能从事编程工作。AI 代码生成工具也是一样,它会淘汰的是 "重复性编码工作",但会创造更多 "创造性编程工作"。

未来的程序员,可能会更多地扮演 "AI 指挥官" 的角色。他们不需要自己写每一行代码,而是负责提出需求、设计架构、评估 AI 生成的代码质量、解决复杂的逻辑问题。这有点像建筑设计师 —— 不需要自己砌砖,但要确保整个建筑安全可靠。

技术层面,未来的代码生成模型会有三个发展方向:一是更懂业务,能理解特定行业的专业知识,比如金融、医疗领域的特殊逻辑;二是更强的协作能力,能和人类程序员实时互动,理解人类的修改意图;三是更好的安全性,自动识别并避免有安全隐患的代码。

对个人来说,适应这种变化的关键是提升 "不可替代性"。哪些能力是 AI 短期内难以替代的?我认为是:复杂系统的架构设计能力、跨领域知识的融合能力、以及对业务需求的深度理解。这些都需要长期积累,不是简单训练就能获得的。

最后想说的是,AI 写代码不是要和人类竞争,而是要和人类协作。就像当年的计算器没有取代数学家,文字处理软件没有取代作家一样,AI 代码工具最终会成为程序员的得力助手,让我们能把更多精力放在创造性的工作上。毕竟,编程的本质是解决问题,而不仅仅是写代码。