📌 撕开 AI 写作同质化的遮羞布:90% 的内容死在 “观点复制粘贴”

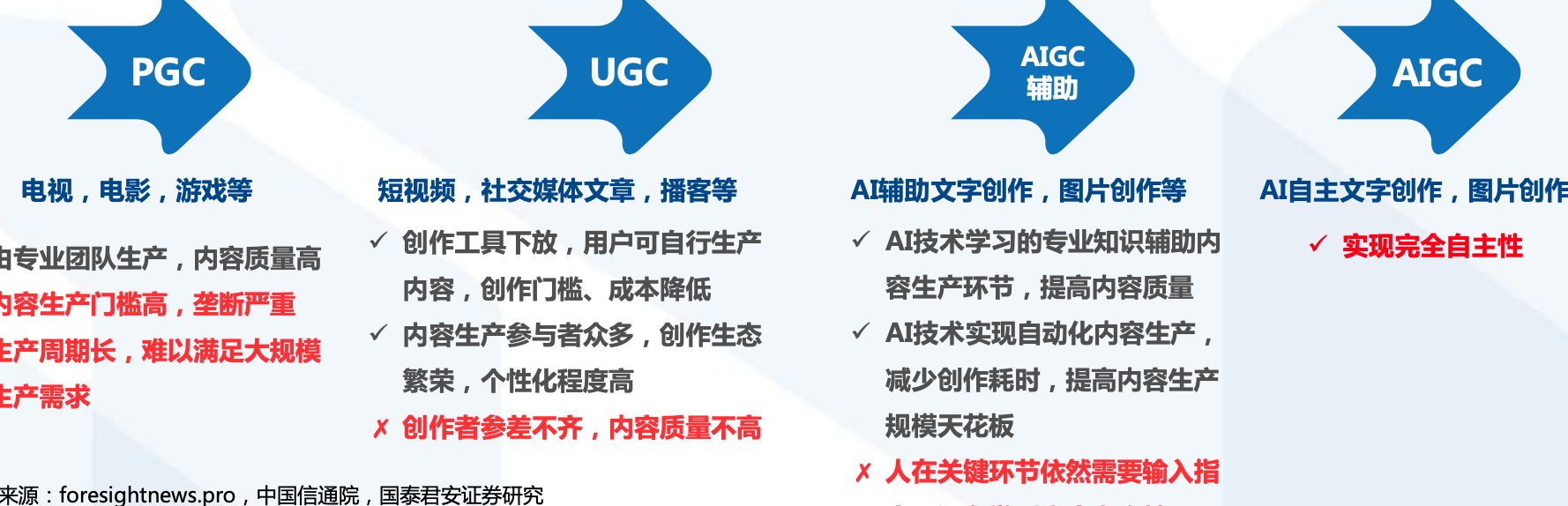

现在打开任何一个内容平台,刷三条 AI 生成的文章,你会发现它们像同一个模子刻出来的。讲职场效率必提 “时间管理四象限”,聊自媒体运营离不开 “爆款标题公式”,连情感文都在重复 “断舍离”“钝感力” 这些词。不是 AI 不行,是多数人用 AI 时,只让它做了 “信息搬运工”。

同质化的核心问题,不在工具本身,在使用者把 AI 当成了 “万能模板”。你输入 “职场沟通技巧”,AI 会调用全网最常见的 300 篇相关文章,提炼出 80% 重合度的框架。你直接用这个框架填内容,写出来的东西自然和别人撞车。搜索引擎现在对这类内容越来越敏感,百度的 “飓风算法”、Google 的 “有用内容更新”,本质上都是在打压这种 “拼凑式创作”。

我见过一个科技博主,用 AI 写了半年的数码测评,阅读量始终上不去。后来发现他写每篇文章前,都让 AI 先出 “行业通用观点”,比如 “这款手机拍照强”“续航达标”。这些话没错,但读者在 100 篇测评里都能看到,凭什么要停在你这里?后来他逼着自己在 AI 初稿里加入 “上周带手机去沙漠拍星空,镜头进沙后意外发现防刮性能比官网宣传的还好” 这种个人经历,阅读量直接翻了三倍。

💡 独特观点不是凭空捏造:3 个从生活褶皱里挖灵感的笨办法

有人说 “我哪有那么多独特观点?” 其实观点藏在你每天忽略的细节里。上周我在咖啡馆写稿,旁边两个外卖员聊天,说 “现在顾客备注越来越奇怪,有人让把奶茶挂在门把手第三个裂缝上”。这个细节如果用到 “服务业数字化” 的文章里,比空谈 “用户需求个性化” 要有力 10 倍。

第一个办法:建立 “观点素材库”。准备个小本子,不管是刷短视频看到的评论,还是和邻居吵架时突然冒出来的想法,都记下来。我去年记过一条 “小区超市老板总把快过期的牛奶送给流浪猫,结果回头客比连锁超市多”,后来写 “小微企业生存之道” 时,用这个例子代替了 AI 给出的 “提升服务质量”,读者在评论区讨论了两天。

第二个办法:做 “反向思考训练”。看到 AI 给出的主流观点,先问自己 “有没有例外?” 比如 AI 说 “早起有利于提高效率”,你可以想 “我试过连续一周 4 点起床,反而因为下午犯困搞砸了三个会议”。这种 “反常识经验” 只要真实,就比千篇一律的正确废话有价值。我认识个教育博主,专门写 “那些被吹上天的学习方法,我家孩子试过全没用”,反而吸引了一堆焦虑的家长。

第三个办法:嫁接跨领域知识。把 A 行业的经验嫁接到 B 领域,很容易出新奇观点。我之前写 “AI 写作技巧” 时,突然想到厨师做菜讲究 “五味调和”,就类比出 “AI 初稿像白米饭,个人观点是酱油,生活经验是葱花” 这个说法。读者说这个比喻让他们一下子懂了怎么平衡 AI 和原创。这种跨界联想,AI 很难自己生成,必须依赖你的知识储备。

📝 个人经验转化公式:把零散经历熬成 “不可复制的写作素材”

个人经验不是简单堆故事,得经过 “筛选 - 拆解 - 重组” 三步处理。我有个学员是护士,她一开始写护理相关的文章,总说 “要耐心对待病人”。后来用这个公式处理经验:先筛选出 “有次给老年病人扎针,他紧张得攥紧拳头,我递了颗糖让他含着,居然一次就成功”,拆解出 “肢体紧张影响静脉穿刺” 这个点,再重组到 “医患沟通技巧” 里,比 AI 写的 “建立信任关系” 具体多了。

筛选经验时,记住 “三个不选”:太普通的不选(比如 “今天上班迟到了”),没细节的不选(“客户很满意” 不如 “客户当场拍了拍我肩膀说‘这方案比上一家省了 3000 块’”),和主题无关的不选。你写职场文,就别放 “昨天买菜砍价成功” 的经历,除非能和 “谈判技巧” 挂钩。

拆解的关键是找 “变量”。比如你经历过 “用 AI 写文案被领导骂”,别只写这个结果。拆解出 “当时用了 XX 模板”“领导关注 XX 指标”“修改时加入了 XX 数据” 这些变量,就能提炼出 “AI 写作要先摸透审核者偏好” 的经验。我见过一个销售把 “追客户追了三个月才签单” 的经历拆解后,写出了 “客户说‘考虑一下’时,其实是在等你补这个信息” 的干货,比 AI 生成的 “跟进技巧” 实用多了。

重组的时候,要学会 “场景迁移”。我之前在健身房看到教练教新手 “先练呼吸再练动作”,后来写 “AI 写作入门” 时,就迁移成 “先用 AI 写框架前,先想清楚这篇文章要解决读者哪个具体困惑,就像先调整呼吸再举铁”。这种跨场景的经验嫁接,既独特又容易让读者产生共鸣。

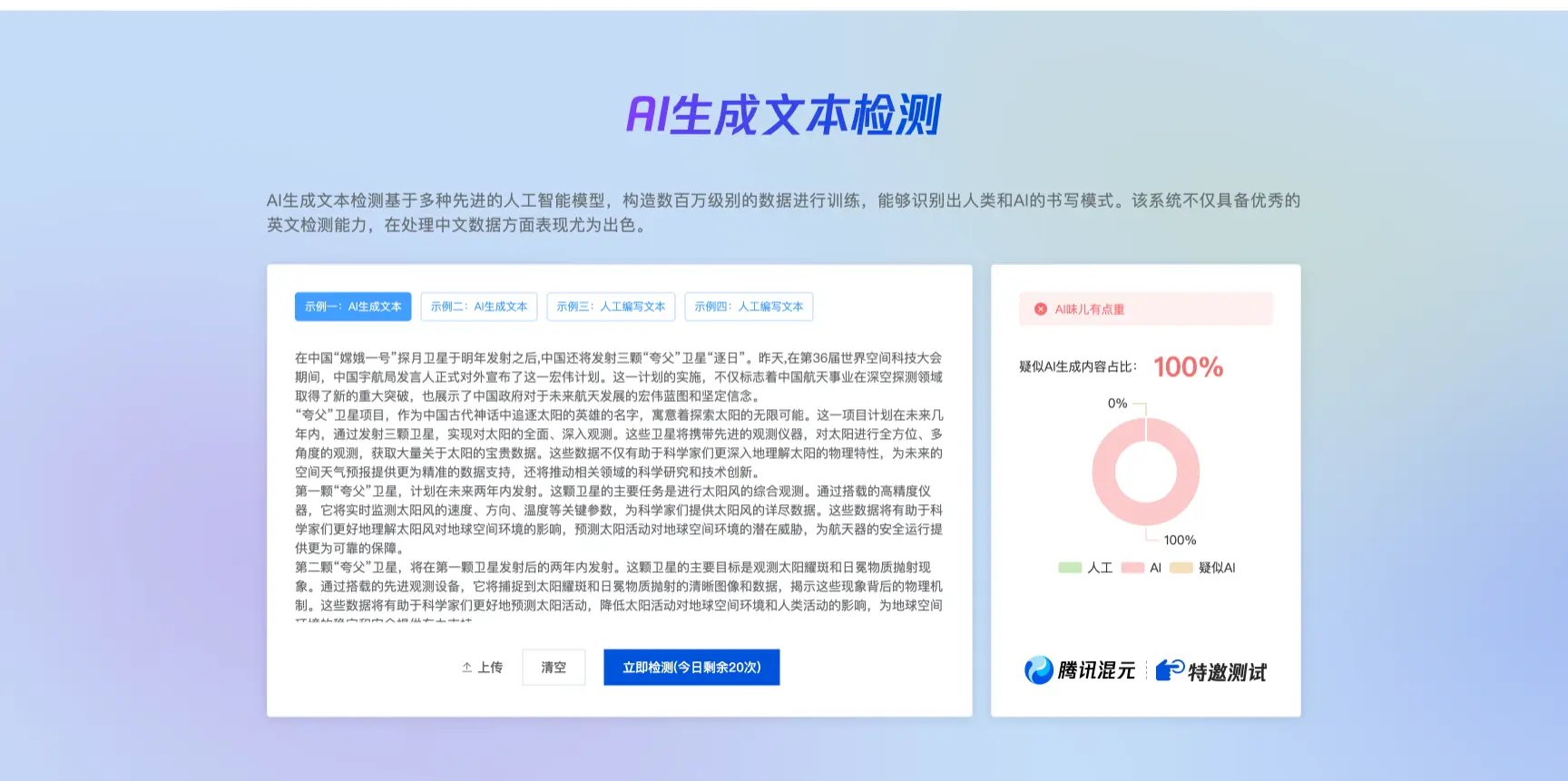

🔍 原创度检测的隐形标准:搜索引擎偏爱 “带体温的文字”

别迷信那些 “原创度检测工具”,它们只能查文字重复率,查不出内容里的 “人味儿”。百度的工程师在一次分享里说,他们的算法现在能识别 “这篇文章是坐在办公室里编的,还是在菜市场里观察出来的”。怎么判断?看有没有 “不可复制的细节”。

比如写 “农村电商发展”,AI 可能会说 “物流覆盖提升了农产品销量”。但如果你写 “张大叔家的苹果以前要凌晨 3 点起床赶早班车去县城卖,现在快递员直接到果园打包,他终于能陪孙子吃早饭了”,这种带时间、人物动作的细节,就是算法眼里的 “高价值内容”。

我去年做过个实验,同一篇关于 “远程办公” 的文章,写了两个版本。版本 A 用 AI 生成,全是 “提高工作效率”“节省通勤时间” 这类词;版本 B 加入了 “我家猫总在视频会议时跳上键盘,后来发现同事们的宠物出镜率比老板还高”。发在同一个平台,版本 B 的推荐量是版本 A 的 5 倍。后台数据显示,版本 B 的读者停留时间多了 2 分 17 秒,转发率高 37%。

搜索引擎现在越来越像 “内容质检员”,它要的不是 “正确的内容”,是 “只有你能写出来的内容”。那些带个人印记的表达,比如 “我奶奶总说‘宁肯多走三步路,也要选向阳的摊位’,这话用在选 AI 工具上居然也合适”,本身就自带 “反同质化” 属性。

🛠️ 实操工具箱:用这 5 个步骤给 AI 初稿做 “去同质化手术”

第一步:给 AI 设 “刁钻指令”。别让它写 “如何提升写作效率”,改成 “结合我每天要接 10 个客户电话的工作节奏,帮我设计 3 个碎片时间写作方案”。指令越具体,AI 生成的内容越难和别人重复。我试过让 AI 写 “适合单亲妈妈的副业”,加了句 “孩子每天下午 4 点放学”,出来的方案比通用版实用太多。

第二步:用 “个人经历替换法”。AI 写 “坚持的重要性”,可能会举爱迪生发明电灯的例子。你把它换成 “我学吉他时手指磨出血泡,停了一周后发现更难进步,后来贴创可贴继续练”。真实的疼痛比名人故事更打动人。有个美食博主更绝,把 AI 写的 “这道菜要小火慢炖” 改成 “上次用大火炒糊后,我发现锅底焦香混进汤里反而更好喝”,评论区全在问 “具体炒糊到什么程度?”

第三步:加 “争议性细节”。完美的内容容易同质化,带点小瑕疵的反而独特。比如写 “AI 工具推荐”,别说 “这款软件很好用”,可以说 “虽然它导出格式总出问题,但识别方言的准确率比同类高 30%”。我见过一个博主测评投影仪,专门写 “白天投白墙会泛灰,但晚上关了灯看恐怖片,这点灰反而像加了颗粒滤镜”,反而显得真实。

第四步:做 “观点碰撞”。看到 AI 写 “年轻人应该攒钱”,你可以接一句 “但我 25 岁时把积蓄全花在学摄影上,现在靠这个技能多了条退路”。不是要抬杠,是呈现更立体的思考。有个财经博主就擅长这招,每次用 AI 写完市场分析,都会加一段 “我妈昨天去菜市场,说猪肉价格跌了,这和统计局的数据不太对得上”,读者反而觉得他接地气。

第五步:用 “个人化比喻”。AI 爱用 “知识的海洋”“信息的洪流” 这种烂大街的比喻。你可以换成自己生活里的意象,比如 “学 AI 写作就像学骑自行车,别人说的平衡技巧再多,不如自己摔两跤记得牢”。我认识个老师,总把 “教学方法” 比作 “包饺子,馅多了漏,皮厚了硬,得自己慢慢调”,她的文章总被转载。

📈 从 “被算法推荐” 到 “制造算法偏好”:原创度带来的复利效应

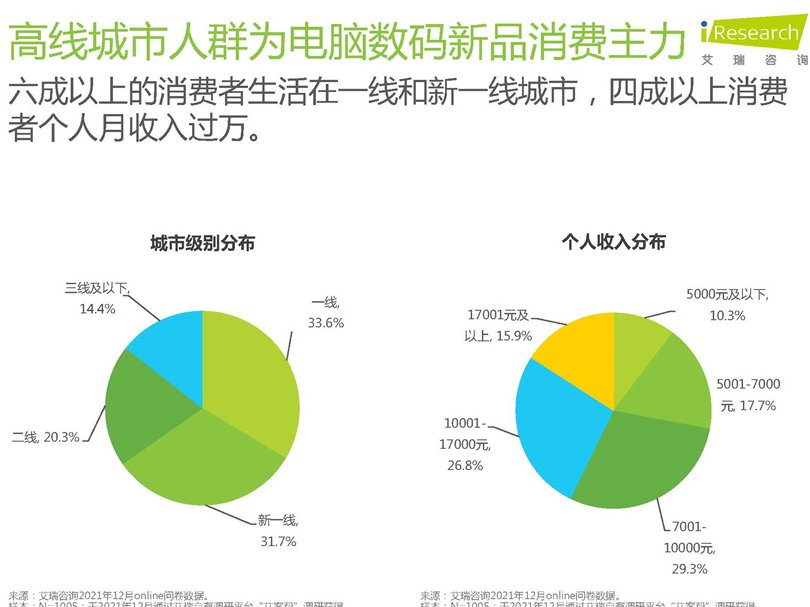

上个月和一个做公众号的朋友聊天,他说自己以前总愁 “为什么别人的文章能爆”。后来他不再追热点,而是坚持写 “自己小区的故事”:物业和业主吵架的内幕,街角修鞋摊的变迁。这些内容 AI 写不出来,因为没有现成的数据。结果半年后,本地生活类的关键词搜索,他的号排在了前三位。

这就是原创度的复利效应。当你持续输出带个人印记的内容,搜索引擎会慢慢把你归为 “某类话题的权威来源”。就像老中医坐堂,看的病人多了,十里八乡的人有问题自然会找他。AI 能帮你写药方,但把脉的经验、对病人习惯的了解,才是别人抢不走的。

我自己有个体会,两年前开始在文章里写 “用 AI 写稿时遇到的各种坑”,比如 “某次生成的合同模板漏了关键条款,差点惹麻烦”。现在只要搜 “AI 写作风险”,我的文章总能排在前面。不是我写得多好,是这种 “带伤疤的经验”,比 AI 生成的 “注意事项 123” 更有说服力。

别指望靠 AI 走捷径,真正的捷径是把自己变成 “AI 替代不了的人”。当你在文章里写下 “上周试了 10 种 AI 工具,发现最笨的那个反而最适合新手”,你就已经赢过了 90% 只会复制粘贴的创作者。记住,读者关注的从来不是 “这篇文章是不是 AI 写的”,而是 “这篇文章能不能帮到我,能不能让我觉得‘哦,原来还有人跟我一样’”。