📌 先搞懂:AI 批量生成工具怎么选?这 3 个标准不能含糊

做自媒体工作室,选对 AI 批量生成工具等于成功了一半。别光看广告吹得响,得实实在在从工作室需求出发。我踩过不少坑,总结出三个硬标准,你们照着挑准没错。

第一个是原创度和降 AI 味能力。现在各大平台对 AI 生成内容抓得严,尤其是微信公众号、头条号这些流量主平台,一旦判定为低质 AI 文,轻则限流,重则封号。我之前用过某款工具,生成的文章乍一看通顺,用朱雀 AI 检测一查,AI 味高达 80%,发出去直接石沉大海。后来换了第五 AI,它的降 AI 味功能确实能打,生成的文章再经过简单修改,检测结果经常能到 10% 以下,过审率提升了不止一个档次。

第二个得看批量操作的稳定性。工作室每天要产出几十甚至上百篇文章,工具卡壳、生成中断是致命伤。有次赶热点,某工具突然崩了,十几个人等着素材下锅,最后眼睁睁看着流量被别人抢走。选工具时一定要测试连续生成 50 篇以上的稳定性,同时看是否支持定时生成、批量导出,这些细节能省不少事。

第三个别忽略行业适配性。美妆、财经、教育不同领域的文章,对专业术语、行文风格要求天差地别。有些工具生成的财经文章像流水账,教育类文章又太死板。建议优先选支持行业模板的工具,比如第五 AI 有专门的自媒体爆文库,能直接套用不同领域的爆款结构,省得团队反复调整。

👥 团队分工:3 类核心角色必须配齐,责任要划到人头

别指望一个人包打天下,AI 时代的自媒体团队,分工得比以前更细。我见过不少工作室倒闭,就是因为权责不清,最后互相甩锅。这三类角色缺一不可,每个岗位的 KPI 要写得明明白白。

AI 内容生成专员是前线主力,得吃透 AI 工具的用法。不只是输入关键词就完事,要会写精准的提示词。比如写美食探店文,提示词里得包含 "突出地域特色 + 老板创业故事 + 隐藏菜单推荐" 这些要素,生成的内容才不会千篇一律。这个岗位的考核指标很简单:单日有效生成量(剔除 AI 味超标的)和素材复用率(能不能把一篇生成文改写成不同平台的版本)。

人工审核校对岗是质量守护神,这步绝对不能省。AI 生成的内容经常会出现常识错误,比如把 "星巴克的创始人" 写成 "麦当劳的 CEO",不校对直接发出去,粉丝马上就会觉得不专业。审核员要盯着三个点:事实性错误(人名、数据、时间)、逻辑连贯性(段落之间是不是跳脱)、风格统一性(符合账号定位,比如母婴号不能用太硬核的学术词)。建议用表格记录常见错误类型,每周复盘优化提示词。

平台运营统筹得懂流量规则,知道不同平台爱吃什么内容。同样一篇 AI 生成的家居清洁文,发抖音要开头 3 秒放清洁前后对比,发小红书得加 emoji 和分段小标题,发百家号要多埋关键词。这个岗位要负责制定分发排期表,跟踪各平台的数据(阅读量、完播率、转化率),每周给生成专员反馈 "哪些主题的内容流量好",形成正向循环。

🔄 流程搭建:从生成到发布,4 步闭环效率提升 60%

混乱的流程会吃掉 AI 工具带来的所有效率红利。我花了三个月试错,才打磨出这套闭环流程,现在团队人均日产出能稳定在 20 篇以上,出错率从 30% 降到 5% 以下。

第一步是选题池共建。每天早上 10 点开 15 分钟短会,生成专员、审核员、运营一起刷热搜(微博热搜榜、抖音热榜、5118 选题工具),把可能火的选题扔进共享表格。比如最近 "特种兵旅游" 火了,我们当天就加了 "大学生特种兵旅游必备 10 件神器" 这类选题。选题要标清楚平台属性(比如 [小红书]、[头条号])和关键词(方便 AI 生成时精准切入)。

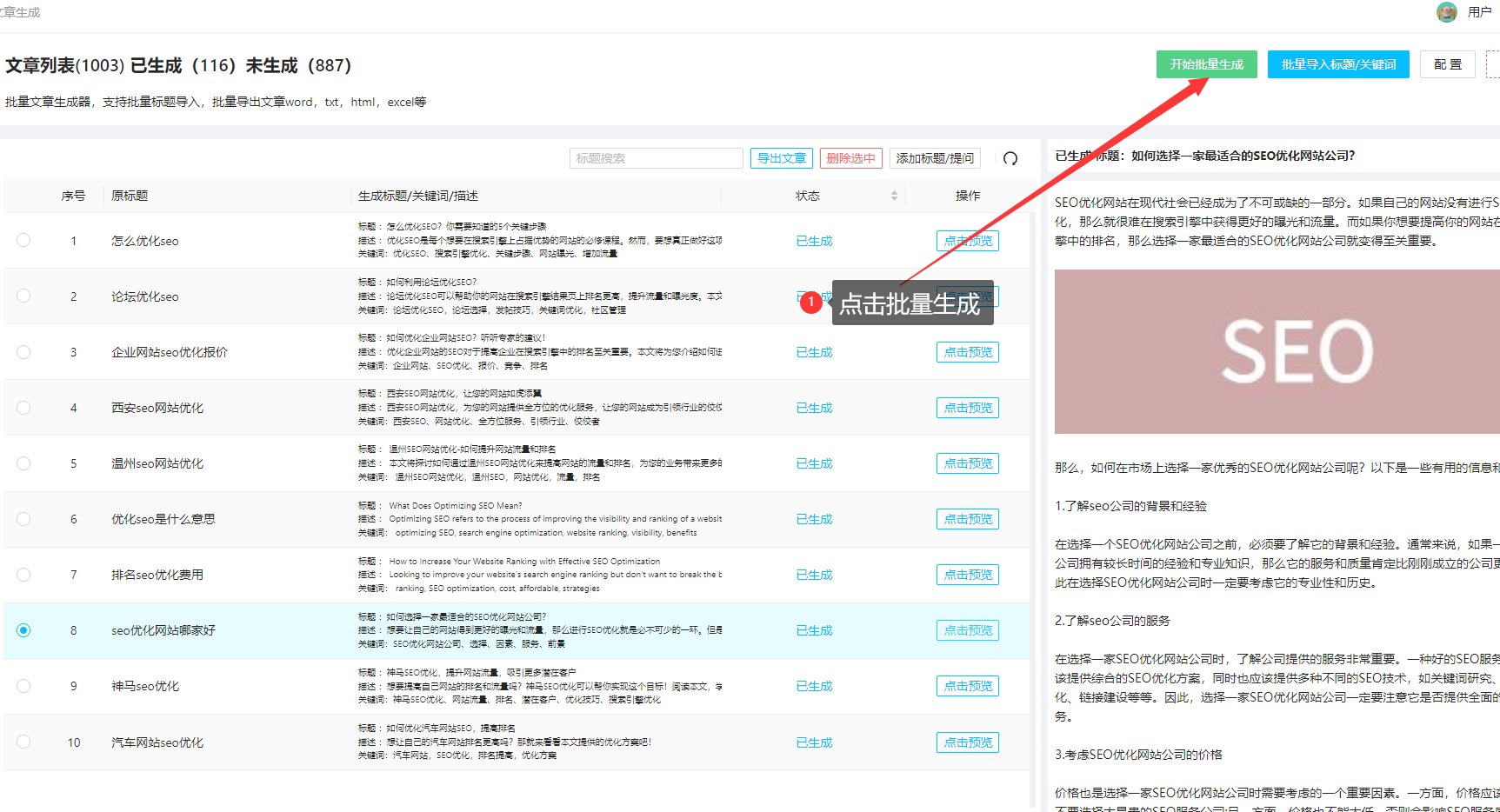

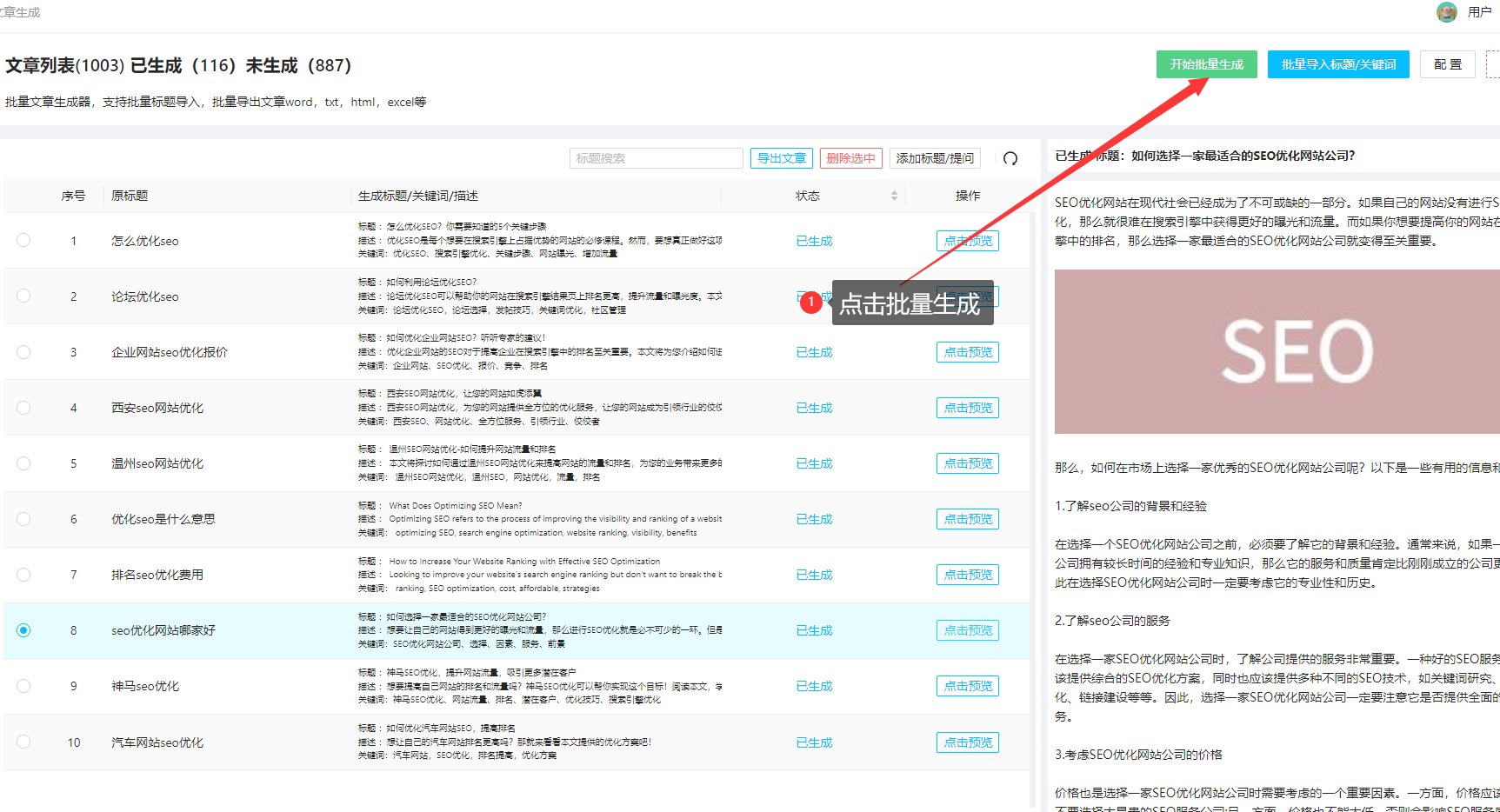

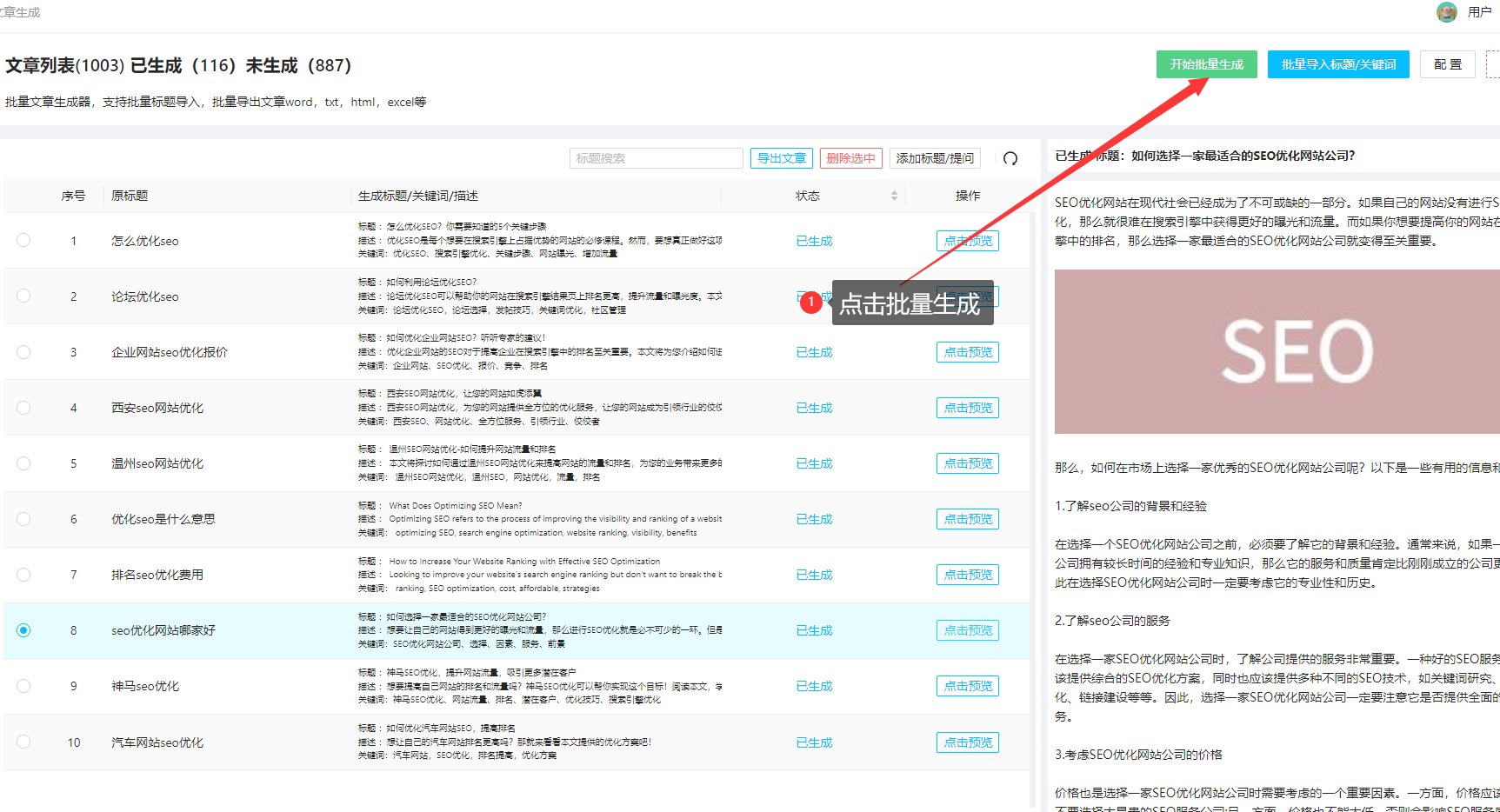

第二步是AI 生成 + 初筛。生成专员根据选题表,用预设好的行业模板批量生成初稿。这里有个技巧:把同类选题集中生成,比如上午全搞美食类,下午全搞职场类,避免频繁切换 AI 工具的参数设置。生成后自己先扫一遍,把明显跑题、重复率高的直接删掉,剩下的标上序号扔进审核文件夹。

第三步是审核修改 + 二次创作。审核员拿到初稿后,重点改这三处:把 AI 的书面语改成口语(比如 "因此" 改成 "所以说")、补充具体案例(AI 说 "这款面霜好用",改成 "我闺蜜敏感肌用了两周,红血丝淡了不少")、调整排版(头条号多分段,每段不超过 3 行;公众号加小标和引用块)。改完后用朱雀 AI 再测一次,AI 味超过 20% 的打回重改。

第四步是定时发布 + 数据回溯。运营专员用壹伴、新榜编辑器这类工具,提前把文章排到各平台的定时发布栏。发布后 24 小时,把数据填回选题表:比如 "选题 A 在抖音播放 10 万,完播率 45%;在小红书点赞 2000,收藏 1500"。每周六分析数据,把高转化的选题类型置顶,连续三次数据差的选题类型直接从池子里删掉。

🚨 避坑指南:这 5 个协作雷区,踩一个亏一个月

别以为有了 AI 工具就万事大吉,团队协作里的坑比想象中多。我去年因为这些问题,白白浪费了三个月的推广预算,现在把教训整理出来,你们赶紧避开。

别让 AI 工具替代人工思考。有个生成专员图省事,直接用 AI 生成的内容原封不动发布,结果连续三篇出现事实错误:把 "2024 年奥运会举办地" 写成 "北京"(实际是巴黎),被粉丝在评论区骂到删文。记住,AI 只是辅助,核心观点、案例细节必须人工把控,尤其是涉及时间、数据、名人名言的内容,一定要交叉验证。

别忽略工具权限管理。之前团队用共享账号登录 AI 工具,谁都能改提示词模板,结果某天发现生成的文章风格全乱了 —— 有人把美食模板改成了科技风。后来给每个人开独立子账号,生成专员只能用模板,管理员才能改模板,这才稳住阵脚。重要的选题表、数据表格也要设权限,避免新手误删关键信息。

别搞 "一言堂" 式管理。审核员觉得生成的内容不行,生成专员觉得审核员吹毛求疵,这种矛盾太常见了。解决办法很简单:每周开一次 "吐槽会",让每个人说对方工作中最让人头疼的地方,当场定规则。比如我们现在规定:审核员改稿时要标红修改原因,生成专员对修改有异议的,找运营专员当裁判。

别迷信 "批量" 而牺牲质量。有段时间为了冲量,团队一天生成 50 篇文章,结果审核跟不上,发出去的文章里混了好几篇有错别字的,导致某账号粉丝三天掉了 2000。后来定了死规矩:单日生成量不能超过审核能力的 120%,比如审核员一天最多审 30 篇,生成量就不能超 36 篇,宁愿少更,也不能砸招牌。

别忽视团队培训。新招的 00 后专员,上手就敢用 AI 生成深度影评,结果写出来的东西全是网络热词堆砌,毫无逻辑。后来每周三下午搞培训,老员工带新员工练提示词写法,分析优质文章的结构,现在新人最快两周就能独立上岗。AI 工具更新快,每次工具升级后,也要抽半小时培训新功能用法。

💡 进阶技巧:用这 3 个协作工具,让团队沟通成本降一半

光靠微信群吼来吼去,效率低得让人抓狂。这三个工具是我试过几十款后留下的宝藏,加起来每月花不到 200 块,却能让协作顺滑 10 倍。

飞书文档用来做全流程追踪太合适了。建一个总表格,每篇文章对应一行,列上选题、生成人、审核人、发布平台、当前状态(待生成 / 审核中 / 已发布)、数据反馈。谁改了什么内容,系统会自动记录,不用再翻聊天记录找版本。我最喜欢它的 "多维表格" 功能,能按发布平台筛选,也能按状态筛选,每天早上扫一眼就知道进度。

腾讯云文档的实时协作功能救过大急。有次团队在外面团建,突然要改一篇爆款文的结尾,三个人同时在线编辑,改完直接同步,比传文件来回改快多了。它的评论功能也好用,审核员觉得某段写得不行,直接在那段旁边插评论,生成专员一点就能看到,不用单独私聊。

Notion适合做知识库沉淀。把常用的提示词模板(比如 "小红书美妆文提示词"、"头条号情感文框架")、各平台规则(比如 "抖音违禁词表"、"公众号原创标准")、常见问题解决方案都存在里面,新人入职让他先刷三天这个库,能少走 90% 的弯路。我们还建了个 "爆款案例库",把阅读量 10 万 + 的文章拆成 "选题 + 结构 + 关键词",方便团队参考。

📈 数据驱动:每周做这 2 个分析,让内容越写越火

闷头写不如抬头看数据,这两个分析动作看起来简单,却能让内容方向越来越准,我们团队靠这个,三个月内把平均阅读量从 500 提到了 3000+。

选题效果分析表每周六做一次。把当周所有文章按阅读量排序,挑出前 20% 的爆款和后 20% 的扑街款,对比它们的选题类型、关键词、标题结构。比如发现 "XXX 测评" 类比 "XXX 教程" 类平均阅读高 3 倍,下周就多安排测评类选题;标题带 "亲测" 比带 "推荐" 打开率高 15%,就要求标题里尽量加 "亲测"、"实测" 这类词。

人员效率分析也不能少。统计每个生成专员的 "爆款率"(他写的文章中爆款占比)和 "修改率"(被审核打回重改的比例),谁的爆款率高,就让他分享提示词技巧;谁的修改率高,就针对性培训薄弱点。审核员则看 "错误遗漏率"(发布后才发现的错误,审核时没看出来的比例),这个数字超过 8%,就得加强审核力度了。

用 AI 批量生成文章,本质是把重复劳动交给机器,让团队把精力放在更有价值的创意和优化上。但机器再厉害,也需要人的合理调配,这就是团队协作的意义。按照上面的方法搭好框架,哪怕是 5 人小团队,也能跑出大工作室的效率。记住,工具是武器,协作是兵法,两者结合才能在自媒体红海中立住脚。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】