🌱 选题:AI 助力锁定高价值创作方向

做 AI 批量创作,选题是第一步,也是决定内容能否火起来的关键。就拿我们团队上个月为某母婴品牌做的辅食食谱批量创作来说,当时就是靠 AI 精准锁定了方向。

先让 AI 爬取了各大母婴平台近 3 个月的热门话题,像 “6 个月宝宝第一口辅食”“过敏体质宝宝辅食怎么吃” 这些关键词的搜索量飙升。AI 还分析了用户评论区,发现很多新手妈妈都在吐槽 “辅食做得太单一,宝宝不爱吃”“不知道怎么搭配营养才均衡”。结合品牌主打 “天然无添加” 的辅食产品,我们最终把选题锁定在 “0-3 岁宝宝一周辅食不重样” 系列食谱上。

这里有个小技巧,用 AI 生成选题矩阵特别高效。我们给 AI 输入 “母婴辅食、一周食谱、营养均衡、简单易做” 这些关键词,它半小时就生成了 50 多个选题方向,比如 “一周快手辅食,每天 10 分钟搞定”“过敏宝宝专属一周辅食搭配”,省去了我们大量 brainstorming 的时间。

但别完全依赖 AI,选题还得结合自身资源。我们品牌有款新出的有机米粉,所以在筛选选题时,特意保留了能自然植入这款产品的方向,像 “有机米粉的 7 天花样吃法”,这样既保证了内容热度,又能为产品引流。

📝 内容创作:AI 批量生成与人工把控的平衡术

确定选题后,就进入批量创作阶段了。这一步的核心是让 AI 生成的内容既统一风格,又有差异化。我们当时给 AI 设定了明确的 “人设”—— 一位有 5 年经验的儿科营养师妈妈,语气要亲切,像和闺蜜聊天,还得在每篇食谱里藏个 “营养小知识” 彩蛋。

给 AI 的提示词得够细致。比如写 “南瓜小米粥” 这篇,提示词是 “以儿科营养师妈妈的口吻,介绍适合 8 个月宝宝的南瓜小米粥做法,步骤不超过 5 步,强调南瓜的 β- 胡萝卜素对宝宝视力的好处,最后加一句‘我家娃每次都能吃小半碗呢’”。这样 AI 生成的内容就不会千篇一律,还带点真实感。

批量生成后一定要人工二次加工。我们发现 AI 写的步骤偶尔会有疏漏,比如没说 “南瓜要去皮”,或者营养知识有误。这时候就得靠人来修正。另外,得给每篇内容加个 “专属记忆点”,有的加一句方言俗语,有的插入一个小互动问题,比如 “你家宝宝爱吃南瓜吗?评论区告诉我呀”,增加用户参与感。

为了提高效率,我们还做了个 “内容模板库”。把常见的结构,比如 “食材准备 - 步骤 - 营养亮点 - 互动” 存起来,AI 生成时直接套用,再微调细节,这样一天能产出 30 多篇合格的内容。

🔍 优化:让 AI 内容更懂用户和搜索引擎

内容生成后,优化这步可不能省。一方面要让用户看得舒服,另一方面得让搜索引擎更喜欢。我们当时主要做了两方面优化:可读性和 SEO。

可读性优化主要是调整语言节奏。AI 写的句子有时候太长,我们就拆成短句,比如把 “将南瓜洗净后切成小块并放入蒸锅中蒸 15 分钟直至软烂” 改成 “南瓜洗干净,切小块。蒸锅上汽后放进去,蒸 15 分钟就软了”。还会加一些口语化的连接词,像 “对了”“其实呀”,让读起来更顺口。

SEO 优化重点在关键词布局。我们用工具查了 “宝宝辅食”“婴儿食谱” 等核心词的长尾词,比如 “8 个月宝宝辅食食谱简单”“宝宝辅食一周不重样 新手妈妈”。然后把这些词自然地放进标题、开头和结尾,比如标题改成 “8 个月宝宝辅食食谱简单版:南瓜小米粥,一周不重样新手妈妈也能做”。

还要注意避免关键词堆砌。有次 AI 在一篇内容里重复了 5 次 “有机米粉”,读起来特别生硬,我们就删减到 2 次,换成 “这款米粉”“宝宝的辅食米粉” 这样的说法,既保留了关键词,又不影响阅读体验。

另外,给每篇内容加个 “相关推荐” 模块也很有用。比如写南瓜小米粥时,推荐 “胡萝卜山药粥”“紫薯泥”,引导用户点击更多内容,增加页面停留时间,这对搜索引擎排名也有帮助。

📤 发布:不同平台的 “适配术”

同样的内容,在不同平台发布,呈现方式得不一样。我们当时主要发在小红书、公众号和短视频平台,各有各的门道。

发小红书时,标题要带点 “夸张感” 和表情符号

。比如把 “8 个月宝宝南瓜小米粥做法” 改成 “🔥8 个月宝宝辅食|南瓜小米粥,我家娃一口接一口!附教程👉”,再配上清晰的步骤图(虽然这里不能放图,但实际操作中很重要)。标签也得精准,除了 #宝宝辅食,还加 #新手妈妈必看 #8 个月宝宝辅食攻略 这类细分标签。

公众号的话,排版要简洁。我们用了固定的封面模板,正文用浅色背景,重点步骤标成橙色。开头加个 “导语”,比如 “夏天宝宝没胃口?试试这道清爽的南瓜小米粥,营养又好做~”,吸引用户往下读。文末一定要放 “往期回顾”,引导用户翻看历史内容。

发短视频平台就得把文字转成 “动态脚本”。把步骤做成字幕,配上轻快的背景音乐,中间穿插宝宝吃辅食的可爱片段。时长控制在 45 秒以内,前 3 秒必须抓眼球,比如直接拍 “宝宝张嘴要吃” 的画面。

发布时间也有讲究。小红书选在工作日 10 点和晚上 8 点,这时候宝妈们可能在摸鱼或哄睡后刷手机;公众号固定在每周三下午 3 点,用户形成阅读习惯;短视频则在傍晚 6-7 点发布,刚好是宝妈们做饭前后的碎片时间。

📊 效果追踪:用数据反哺下一轮创作

发布后不是万事大吉了,得盯着数据看效果,这样才能知道下次该怎么调整。我们当时主要看三个指标:阅读量、互动率(评论 + 点赞)和转化率(点击产品链接的比例)。

每周做一次数据复盘表,把每篇内容的各项数据列出来,找规律。我们发现带 “一周不重样”“新手妈妈” 的内容,阅读量普遍高 20%;标题带 “我家娃” 的,互动率能提升 15%。这些数据就成了下次选题和写标题的参考。

转化率低的内容要重点分析。有篇 “菠菜泥米粉” 的内容,阅读量不错,但没人点产品链接。后来发现是没说清楚 “这款有机米粉和菠菜泥搭配更易吸收”,我们修改后,转化率果然上去了。

还可以做 A/B 测试。比如同一篇内容,用两个不同的标题发布,看哪个效果好。我们试过 “宝宝辅食:山药泥怎么做” 和 “👉山药泥这样做,宝宝肠胃更舒服|附 6 个月 + 食谱”,后者的阅读量是前者的 1.5 倍,以后就多用带具体月龄和效果的标题。

根据数据,我们还调整了发布频率。原来每天发 5 篇,后来发现周二和周四的数据最好,就改成这两天各发 8 篇,其他时间发 3 篇,既保证了曝光,又没浪费精力。

📈 规模化:从单一系列到多品类复制

当一个系列跑通后,就可以复制到其他品类了。我们后来用同样的方法,为童装、玩具类目做了批量创作,效果都不错。

关键是要总结出可复用的 “方法论”。比如选题阶段,固定 “市场趋势 + 用户痛点 + 产品卖点” 的公式;创作时,保留 “人设 + 模板 + 人工修正” 的流程;优化和发布则根据不同品类的特点微调,比如玩具类内容多加点 “亲子互动” 的元素。

团队分工也得明确。有人专门负责给 AI 写提示词,有人专注于人工修改,还有人盯数据复盘,各司其职效率才高。我们还做了个 “错误清单”,把 AI 常犯的错,比如 “步骤遗漏”“单位错误” 列出来,新手接手时能少走弯路。

现在这套方法,我们团队一周能批量产出 200 多篇不同品类的内容,而且优质率保持在 85% 以上。其实 AI 批量创作不难,难的是找到 “机器效率” 和 “人文温度” 的平衡点,既不能全靠 AI 偷懒,也别被传统思维困住手脚。

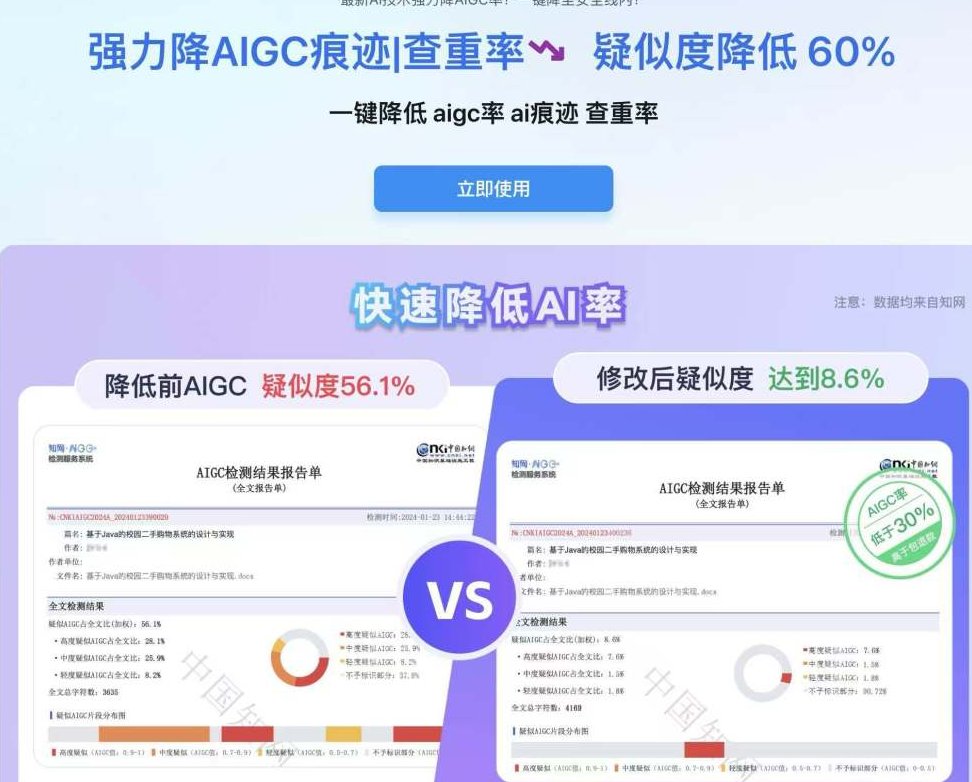

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库