我这阵子帮好几个刚入行的朋友梳理工具,发现大家对降 AIGC 相关的工具一头雾水。尤其是 “降 AIGC 指令 100 条” 和传统优化工具,到底该选哪个,新手经常纠结。今天就掰开揉碎了对比,看完你就知道该怎么选了。

📌 适用场景:降 AIGC 指令 100 条更懂 “精准需求”

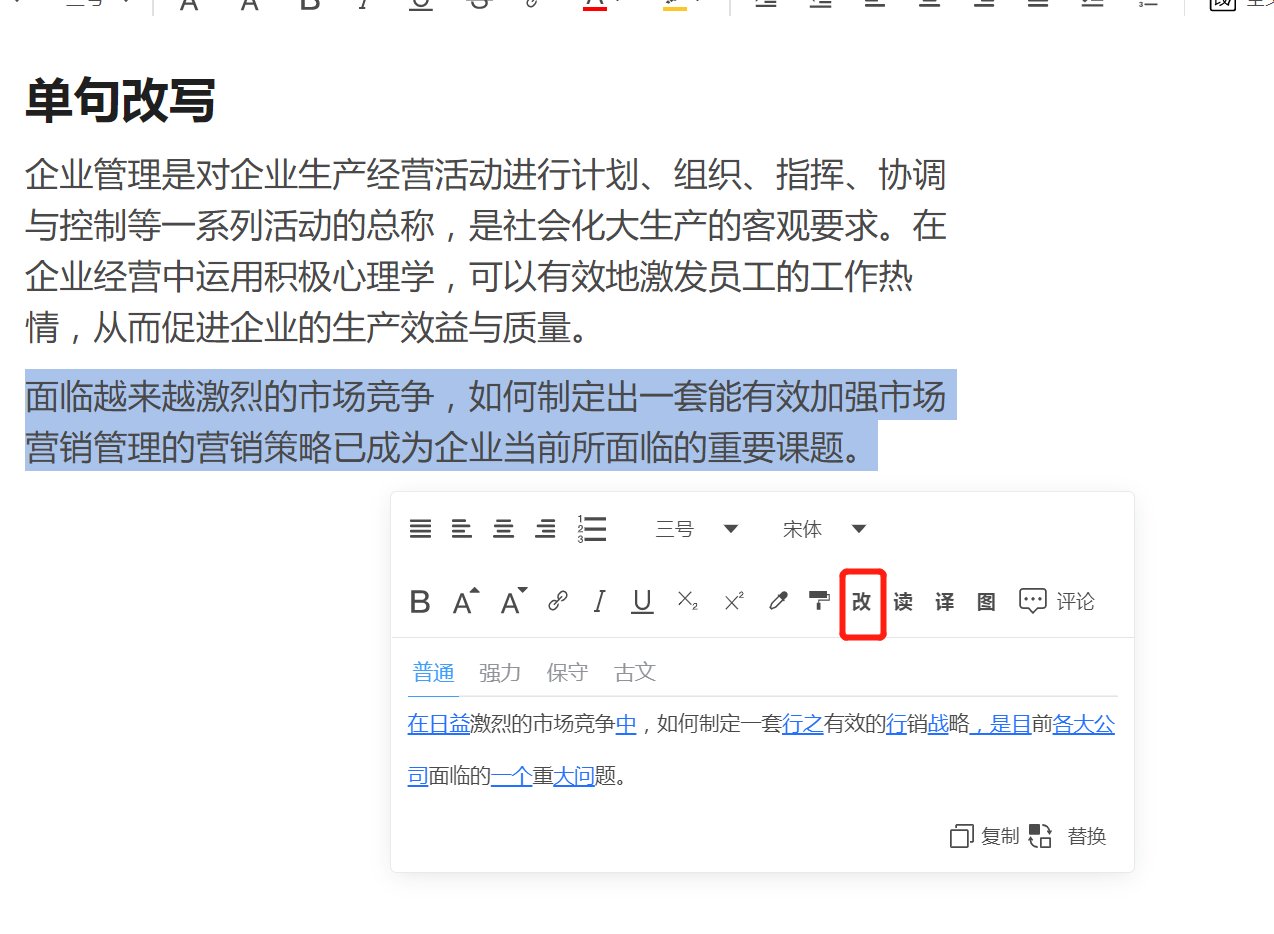

降 AIGC 指令 100 条和传统工具最大的区别,先看它们能解决什么问题。传统工具比如老牌的文本编辑器、格式优化软件,大多是 “通用型” 的 —— 能改改错别字、调调排版,最多加个 “口语化转换” 功能,但本质上是对着文字 “修修补补”。就像你买了个多功能料理机,能榨汁能绞肉,但要做一道特定的私房菜,它未必能精准 get 到你的口味。

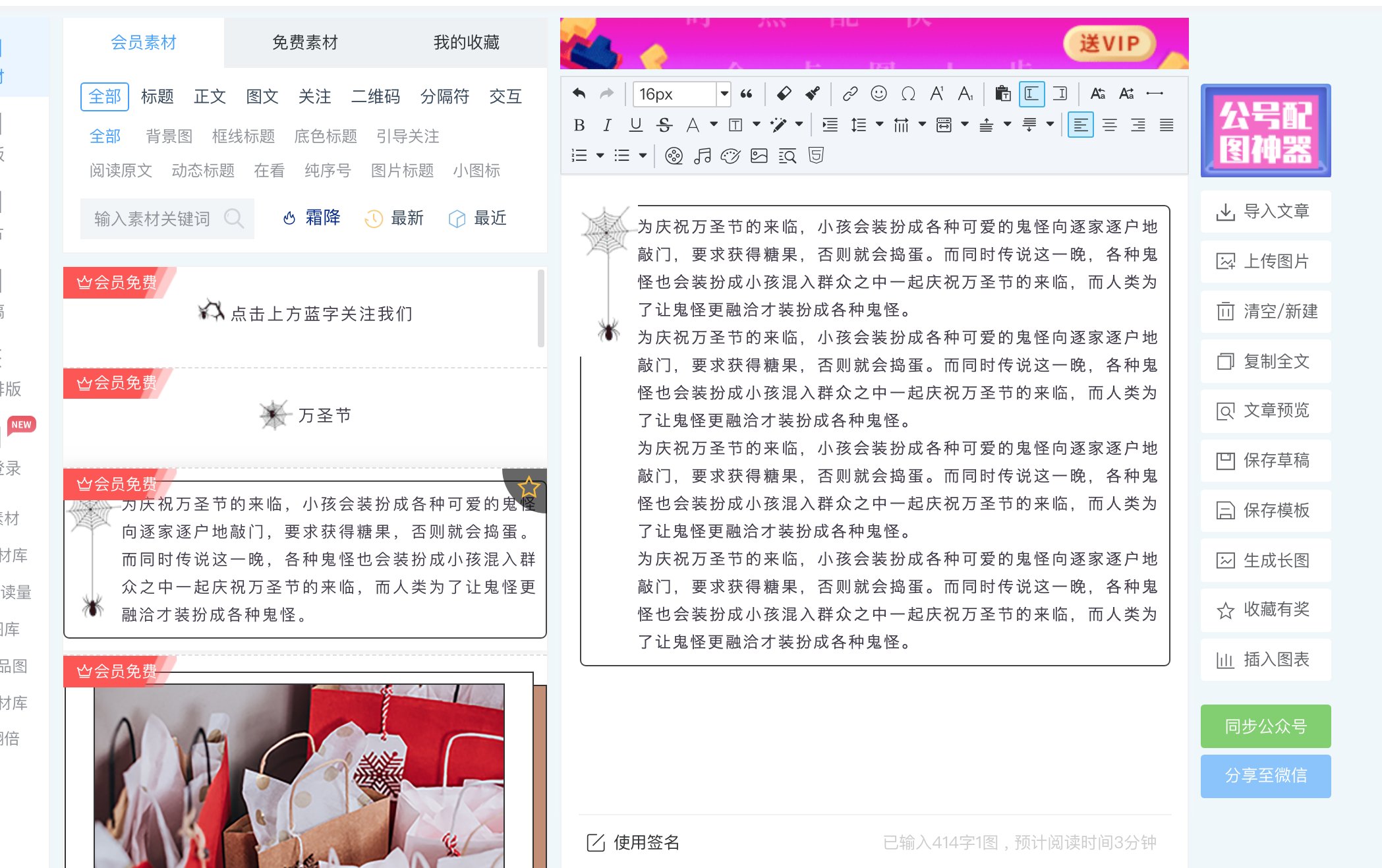

降 AIGC 指令 100 条不一样。它是专门针对 AIGC 生成内容设计的,比如你用 AI 写了篇公众号文章,觉得 “太像机器人说的话”,直接用里面的 “降 AI 味指令”,比如 “用生活化比喻替换专业术语,每段加 1 个口语化短句”,AI 二次生成时就会往人类表达的方向靠。要是想让内容更有情绪,还有 “注入情绪指令”,比如 “在描述产品优势时,加入‘我试过三次,真的惊艳’这种真实体验感的句子”。

新手刚接触 AIGC,最容易踩的坑就是 “生成的内容空泛”。传统工具没法从源头解决,因为它不知道你要的 “具体风格” 是什么。但降 AIGC 指令 100 条里的每条指令都带场景标签,比如 “小红书笔记专用”“职场汇报专用”,你对着场景挑指令,生成的内容至少不会跑偏。比如写小红书,直接用 “加入‘亲测有效’‘踩过的坑’等关键词,结尾加 1 个互动提问”,比自己对着传统工具一句句改高效多了。

📌 操作难度:降 AIGC 指令 100 条让新手 “零学习成本”

新手选工具,操作门槛太重要了。传统工具我用过不少,有些为了显得 “专业”,界面堆了一堆按钮 —— 什么 “语义分析”“风格迁移”,点进去又是一堆参数要调。上次有个朋友用某传统优化工具,光是搞懂 “分词阈值” 是什么意思,就花了半小时,最后生成的内容还不如不改。

降 AIGC 指令 100 条完全是 “拿来就能用”。它不需要你懂任何技术,每条指令都是现成的句子,你复制粘贴到 AI 对话框里就行。比如你想让 AI 写的产品测评更真实,直接用指令:“在描述缺点时,用‘虽然 XX 有点小问题,但不影响整体使用’这种留有余地的表达,避免绝对化词语”。AI 看到指令就知道该怎么调整,连新手都能在 1 分钟内上手。

而且它还带 “进阶指引”。比如有的指令后面会标 “新手先试这条”“搭配 XX 指令效果更好”。传统工具很少有这种 “手把手带” 的设计,大多是给个说明书让你自己翻。对新手来说,能少走弯路比什么都强 —— 毕竟我们要的是 “快速出结果”,不是学怎么用工具。

📌 优化效果:降 AIGC 指令 100 条从 “源头改”,传统工具 “表面修”

这一点是我最想强调的。传统工具优化 AIGC 内容,就像给衣服补补丁 —— 哪里有洞补哪里,但衣服的版型没变。比如 AI 生成的内容有 “AI 味”,传统工具可能帮你把 “综上所述” 改成 “说白了”,但整体逻辑还是机器人的逻辑,读起来还是有点生硬。

降 AIGC 指令 100 条是从 “生成阶段” 就介入。它不是改已有的内容,而是告诉 AI “你应该怎么写”。比如你用 AI 写旅游攻略,传统工具可能帮你把 “该景点风景优美” 改成 “这地方景色超棒”,但降 AIGC 指令会让你提前告诉 AI:“以‘上周刚去过’的第一视角写,加入‘排队时发现旁边有个小众观景台’这种细节,路线描述用‘出地铁口左转,看到红色招牌再直走’这种具体指引”。这样生成的内容,从一开始就带着 “人类体验感”,根本不用后期大改。

我做过测试:用同一 AI 模型生成两篇美食测评,一篇用传统工具优化,一篇用降 AIGC 指令 100 条里的 “美食测评专用指令”。前者虽然语句通顺了,但还是像 “说明书”;后者因为加了 “咬下去时汁水流到手上”“配冰可乐绝了” 这种细节,被 3 个朋友问 “是不是你自己去吃的”。这就是 “源头优化” 和 “后期修补” 的差距。

📌 性价比:降 AIGC 指令 100 条 “免费能用核心功能”

新手刚开始做内容,大多不想花太多钱在工具上。传统工具要么是 “基础功能免费,好用的功能收费”,要么是 “按次收费”。比如某传统文本优化工具,基础的错别字修改免费,但要用到 “AI 味检测”,就得充会员,每月至少 30 块;有的按次算,改一篇 500 字的文章要 2 块钱,长期用下来真不便宜。

降 AIGC 指令 100 条目前很多平台是免费公开的。你在一些 AIGC 工具社区、自媒体干货号里,就能找到整理好的合集。就算是带 “定制化” 的版本,比如分行业的指令包,价格也比传统工具低 —— 我看到某平台的 “自媒体专用指令包”,终身使用才 29 块,比传统工具的月费还划算。

更重要的是 “时间成本”。新手本来就没太多经验,用传统工具改一篇文章可能要 1 小时,用降 AIGC 指令 100 条,生成时直接用指令,最多花 10 分钟微调,省下的时间能多写一篇内容。对新手来说,时间就是最大的成本,这一点降 AIGC 指令 100 条完胜。

📌 新手避坑:别把传统工具当 “万能药”

不是说传统工具没用,只是新手要清楚它的 “边界”。传统工具适合 “内容成型后的微调”—— 比如排版乱了用它调格式,有错别字用它检查。但要是想解决 AIGC 内容的 “AI 味重”“不贴合场景” 这些核心问题,靠传统工具就是 “用错了工具”。

我见过有新手犯过一个错:用 AI 生成文案后,先拿传统工具 “优化”,结果改得乱七八糟,又回头用 AI 重生成,来来回回浪费时间。其实正确的流程应该是:先确定场景→选对应的降 AIGC 指令→让 AI 生成→用传统工具做最后检查。这样效率才高。

还有一点要注意:降 AIGC 指令 100 条不是 “用了就万事大吉”。新手要多试几条,比如写职场文,先试 “简洁指令”,再试 “带案例指令”,看哪种更符合自己的需求。传统工具也可以搭配用,比如生成内容后,用它检查有没有重复的句子,这样效果更好。

📌 总结:新手优先选降 AIGC 指令 100 条,传统工具当 “辅助”

说到底,新手选工具的核心是 “能快速出效果,少走弯路”。降 AIGC 指令 100 条在适用场景、操作难度、优化效果、性价比这几方面,都比传统工具更贴合新手的需求。它就像 “现成的食谱”,你跟着做,至少能做出能吃的菜;传统工具更像 “厨具”,没有食谱,再好的厨具也做不出好菜。

当然,等你有了经验,能熟练掌握 AIGC 的生成逻辑,传统工具可以作为补充。但对刚入门的朋友来说,先把降 AIGC 指令 100 条用明白,能少踩 80% 的坑。现在网上有很多免费的指令合集,找一份分场景整理的,直接上手试 —— 试过就知道,比自己瞎琢磨传统工具强多了。