🔧 一、深度解析:AIGC 检测的技术瓶颈与现实困境

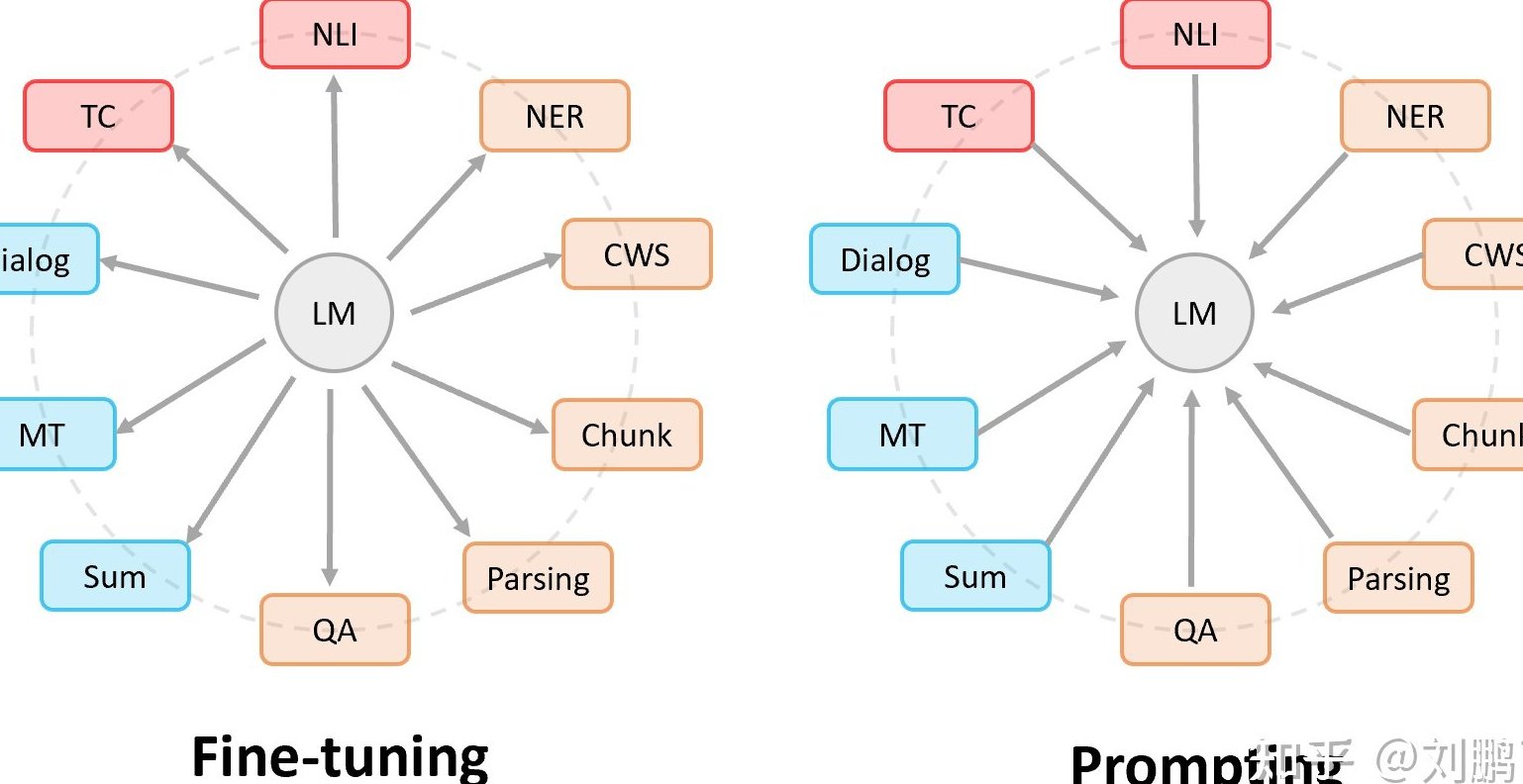

1. 技术检测的 "博弈期" 困局

2. 高校过度依赖检测工具的弊端

🛠️ 二、破局之道:构建适应 AI 时代的学术规范体系

1. 完善制度配套与弹性治理

- 建立国家规范:出台统一规范,明确 AI 工具的使用范围、申报制度和违规行为,将 AI 使用划分为 "允许使用"" 应申报使用 ""禁止使用" 三类情境,并制定清晰的边界判定标准,避免 "一刀切" 式惩戒。

- 完善高校操作机制:设立 AI 使用声明制度,要求学生提交论文时申报使用情况,并保留写作过程记录(如草稿、生成对话等)。同时,设立救济程序,对 AI 检测结果高风险的内容提供人工复核,避免 "算法一票否决"。

- 重塑科研评价方式:从注重结果转向重视过程与思维,增加口试、草稿痕迹、思维导图、小组互评等方式,减少对 "一次性最终文本" 的依赖。此外,开设 AI 素养课程,让学生了解模型逻辑、生成偏差与伦理风险,具备负责任使用 AI 的能力。

2. 立法明确规则与知识产权归属

- 明确辅助与代写的法律界定:通过立法清晰区分可接受的 AI 辅助使用与构成学术不端的代写行为,消除实践中的模糊地带。

- 将 AI 生成内容纳入学术诚信规制体系:修订学术规范,强制要求对 AI 生成内容进行透明标注,将未声明使用 AI 的行为明确定性为学术不端,并配套建立梯度化追责机制。

- 确立 AI 参与创作的知识产权归属原则:在现行法律否认 AI 著作权主体资格的前提下,明确人类创作者对 AI 辅助产出内容的主体权责,同时推动立法建立动态调整机制,适应技术迭代衍生的新型权益关系。

📱 三、移动端查询:便捷获取学术规范与检测工具

1. 术语在线查词小程序 2.0

2. 壹学者移动学术科研服务平台

3. 主流检测工具移动端应用

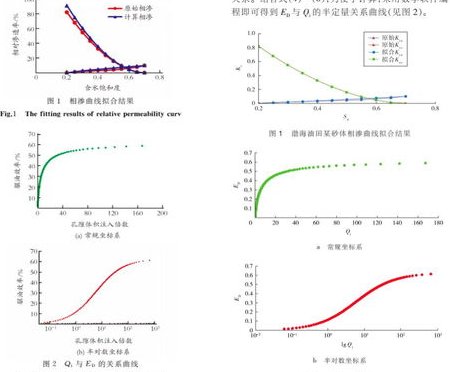

- PaperPass:支持 PC、平板网页及手机小程序多终端使用,每天可免费查重 5 篇论文。其基于 transformer 的 attention 机制构建降重模型,降重通顺度较上一代提升 45%,能精准区分引用内容与重复片段,误判率处于业界优秀水平。

- 知网:提供移动端检测服务,可有效识别文本是否部分或全部由 AI 模型生成,并生成包含 AI 特征值、AIGC 片段分布等内容的检测报告。

📚 三、学术规范解读:从理念到实践

1. 论文写作规范与技巧

- 学位论文:封面需准确标注学校名称、logo 等信息;摘要按 "目的、方法、结果、结论" 顺序撰写,且为纯文字;正文避免 "口语化",图表标题连续编号,表格符合三线表规范等。

- 学术论文:选择合适期刊,按投稿须知调整格式,图表符合杂志要求,涉及人类 / 动物实验需提供伦理审批编号,禁止一稿多投。学术论文篇幅短、结构简洁,仅呈现关键数据,研究推理严密且具创新性。

2. 常见问题与解决方法

- 格式错误:如图片缺少比例尺、文字比例不协调等,可参考正确 SCI 图片格式示例进行修改。

- 查重与 AI 检测:初稿可使用免费版检测工具进行基础检测,根据报告修改重复内容;终稿前可选择付费版,以获得更快的检测速度和更详细的报告分析。若对检测结果有异议,可通过人工复核或调整写作风格等方式进行处理。

🔖 四、检测工具实测与选择建议

1. 十款工具测评结果

- 文本检测:工具对不同类型文本的识别精准性差异较大。老舍经典文学作品《林海》被 7 款工具准确检测(AI 率为 0 或趋近于 0),但茅茅虫误判率最高(99.9%),万方将 1300 余字中的近 500 字标注为 "AI 生成",误判比例达 35.6%。对于人工撰写的学科论文,4 款工具(知网、朱雀、PaperYY、团象)的 AI 检测率为 0,茅茅虫、维普的误判率均超过九成。

- 图片检测:朱雀大模型检测、挖错网对 AI 生成图片的识别能力整体较强,但经二次编辑的图片仍存在误判情况。

2. 选择与使用建议

- 根据需求选择工具:若需检测文本,可优先考虑知网、PaperPass 等主流工具;若涉及图片检测,朱雀大模型检测和挖错网是较好的选择。

- 注意检测工具的局限性:不同工具的原始数据库和算法不同,检测结果可能存在差异。使用时应参考多个工具的结果,并结合人工判断。

- 合理利用检测报告:检测完成后,仔细解读报告,重点关注总查重率、逐句分析和降重建议。根据报告中的修改方案,对高重复段落进行针对性修改。

📝 五、学生应对策略:提升 AI 使用能力与学术素养

1. 正确认识 AI 的辅助作用

2. 培养批判性思维与验证能力

3. 调整写作风格与技巧

- 避免过度规范的语言:AI 生成的文本通常行文流畅、结构清晰,学生在写作时可适当加入一些口语化表达或个人风格,降低被误判的风险。

- 合理使用连接词:少用 "首先"" 其次 " 等连接词,句中多用逗号,多个短句共用一个主语,以增加语言的自然度。

- 保留写作痕迹:在论文中适当展示草稿、修改记录等,证明写作过程的真实性,减少被误判为 AI 生成的可能性。

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味