做公众号的都知道,选题对了就成功了一半。但每天盯着空白的编辑器发呆,想破头也憋不出一个好选题,这种滋味谁没经历过?其实爆款选题不是靠灵感撞大运,而是有章法的 ——用竞品分析抓趋势,拿用户反馈定方向,两个轮子一起转,才能持续产出让读者愿意点开、愿意转发的内容。

🔍 竞品分析:从爆款里扒规律,别当抄袭工

看竞品不是为了抄作业,是为了搞懂 “为什么它能火”。很多人做竞品分析就盯着标题抄,或者看到什么火就跟风写,结果永远慢半拍。真正有用的分析,得像侦探破案一样,从一堆数据里找出藏在水面下的逻辑。

先确定你的核心竞品。不是粉丝量差不多就算,得看目标用户重合度。比如你做职场干货号,那些主打大学生求职的号就不算核心竞品,反而是同样聚焦 3 - 5 年职场人的账号才值得重点盯。把这些号近 3 个月的 10 万 + 、留言超 500 的爆文列出来,建个表格,标清楚选题方向、标题结构、发布时间、核心观点这几个维度。

接着看选题类型的分布。是情感共鸣类占比高,还是实用技巧类更受欢迎?比如我之前分析过一个亲子号,发现它的爆文里,“爸爸带娃的误区”“隔代育儿的矛盾” 这类家庭关系选题占了 60%,而且每次都能引发激烈讨论。这说明它的用户群体 —— 主要是妈妈们,对家庭角色冲突的内容需求特别强烈。这时候你如果也做亲子号,就可以从 “妈妈在育儿中的隐形压力” 这个角度切入,既符合用户偏好,又有差异化。

标题有什么套路?别只看 “震惊体”“问号体”,要拆底层逻辑。有的号擅长用具体场景 + 解决方案,比如 “孩子写作业磨磨蹭蹭?3 个方法让他主动坐得住”;有的号靠反差感吸引点击,比如 “我劝你别给孩子报太多兴趣班 —— 不是钱的问题”。把这些套路分类,再结合自己的内容风格改造,比直接抄标题高级多了。

还要注意竞品没覆盖的盲区。比如大家都在写 “职场晋升技巧”,但很少有人聊 “30 岁没当上管理层正常吗”。如果你能从这个角度深入,结合用户的真实困惑,反而可能杀出一条路。记住,竞品是参照物,不是天花板。

📢 用户反馈:从碎片信息里挖真需求,别做自嗨党

用户嘴里说的,和心里想要的,往往不是一回事。有人在后台留言 “想要更多理财干货”,但你真的发了基金定投教程,阅读量却很低。这时候别骂用户善变,得想想是不是自己没读懂潜台词 —— 他可能不是要专业知识,而是想知道 “月薪 5000 怎么攒下第一笔 10 万” 这种更具体的解决方案。

收集反馈的渠道不止留言区。后台的关键词回复数据很重要,比如很多人搜 “副业”,但搜 “副业避坑” 的人更多,这说明用户不仅想赚钱,更怕被骗。菜单栏的点击数据也能说话,如果你设置的 “职场干货” 栏目点击量远高于 “行业资讯”,说明用户更想要能直接用的东西。

社群是挖需求的金矿。但别指望用户会主动说 “我需要 XXX 选题”,得观察他们的聊天内容。比如在一个宝妈社群里,大家经常抱怨 “孩子挑食”,但聊着聊着总会说到 “自己上班忙,没时间做花样辅食”。这时候 “15 分钟搞定孩子爱吃的营养辅食” 就比单纯的 “挑食怎么办” 更戳痛点。

还有一个容易被忽略的点:用户的 “沉默反馈”。比如一篇文章阅读量很高,但转发率低,可能是内容不错但不够 “有面子”—— 用户觉得转发到朋友圈会暴露自己的某些状态;如果留言区争论激烈,说明这个话题有争议性,值得深挖。把这些数据和用户行为对应起来,就能慢慢摸到他们的真实想法。

整理反馈的时候,要学会给信息 “分层”。第一层是表面需求,比如 “想要减肥食谱”;第二层是深层需求,比如 “想快速瘦下来,又不想节食”;第三层是情感需求,比如 “瘦下来是为了拍婚纱照更上镜”。你的选题越能触达深层和情感需求,就越容易引发共鸣。

⚙️ 双轮联动:让竞品数据和用户声音形成闭环

只看竞品容易跟风,只看用户反馈容易陷入碎片化。把两者结合起来,才能形成稳定的选题生产机制。

可以试试 “用户反馈→竞品验证→内容落地” 的流程。比如用户多次提到 “职场人际关系难处理”,这时候去看竞品,发现他们大多写 “和领导沟通的技巧”,但很少涉及 “同事抢功劳怎么办”。这就是机会 —— 用用户的真实困惑做引子,参考竞品的结构,但选一个他们没覆盖的角度,写出来的内容既有需求基础,又有差异化。

反过来,“竞品爆款→用户调研→二次创作” 也很管用。看到竞品一篇 “退休后该不该帮子女带娃” 的文章爆了,别急着写类似的。先在自己的用户群里抛个问题:“你觉得父母退休后,最该为自己做什么?” 收集到的答案里,可能有人说 “跳广场舞”,有人说 “旅游”,但更多人提到 “别再围着子女转,活出自己的生活”。这时候你就可以从 “退休后的自我价值” 这个角度切入,既借了竞品的话题热度,又融入了自己用户的真实想法,更容易出彩。

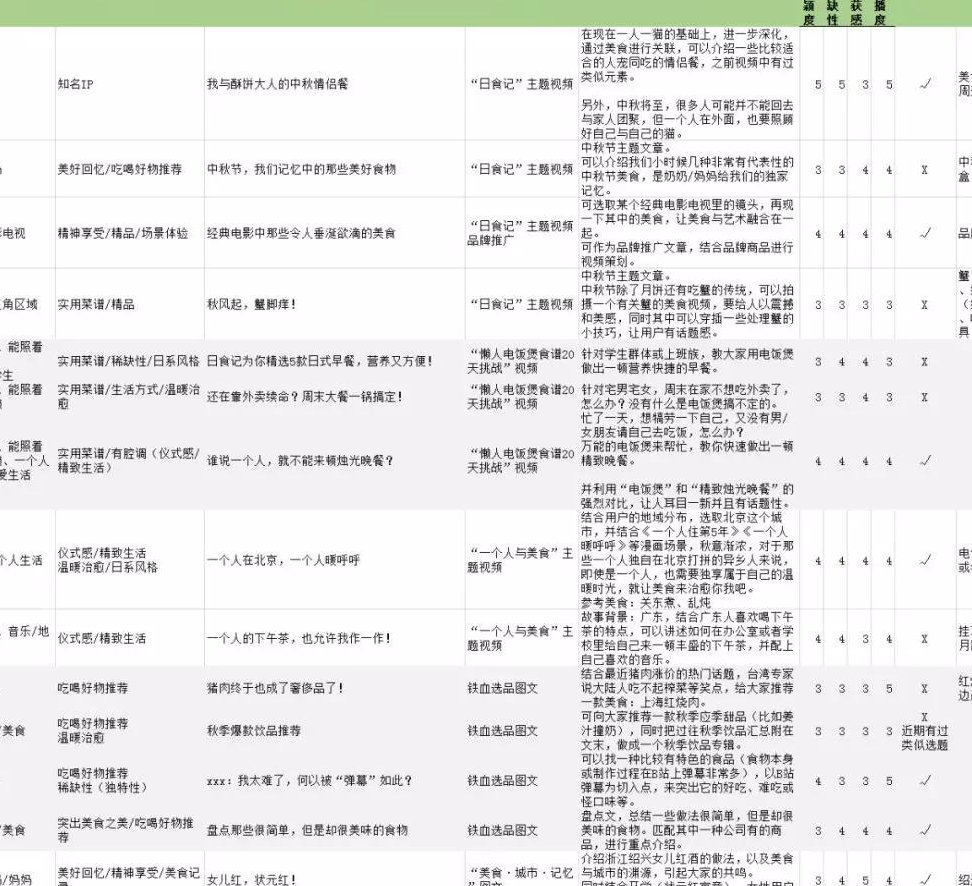

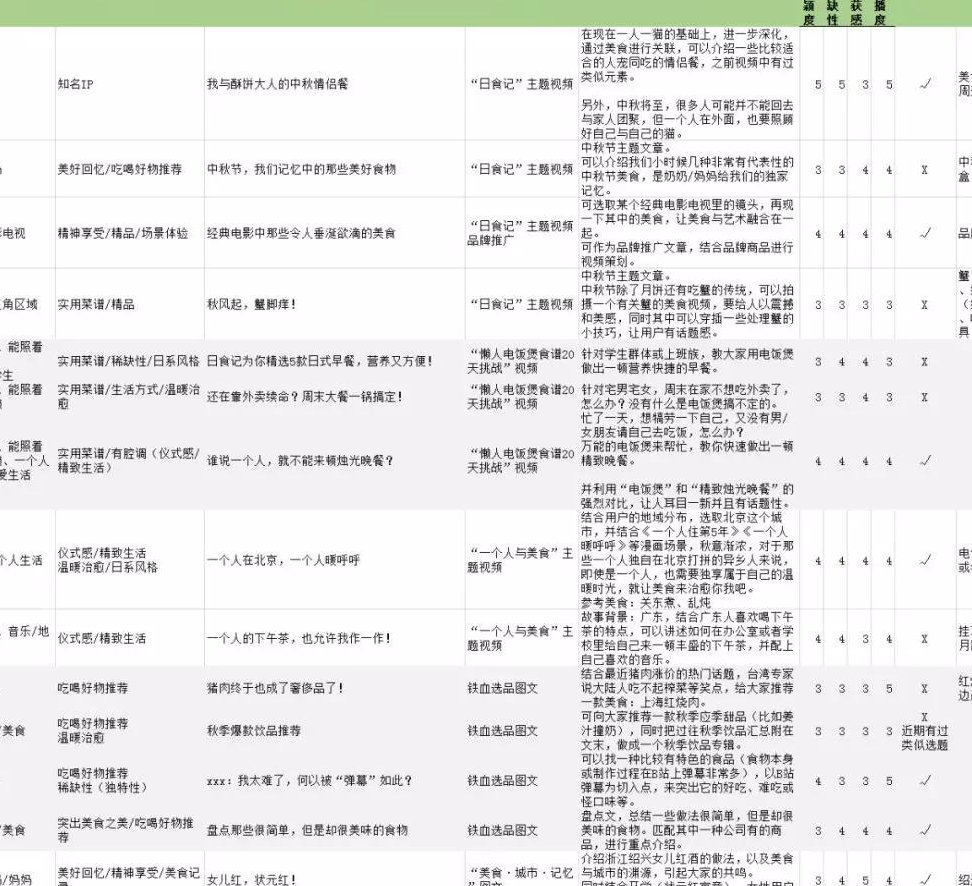

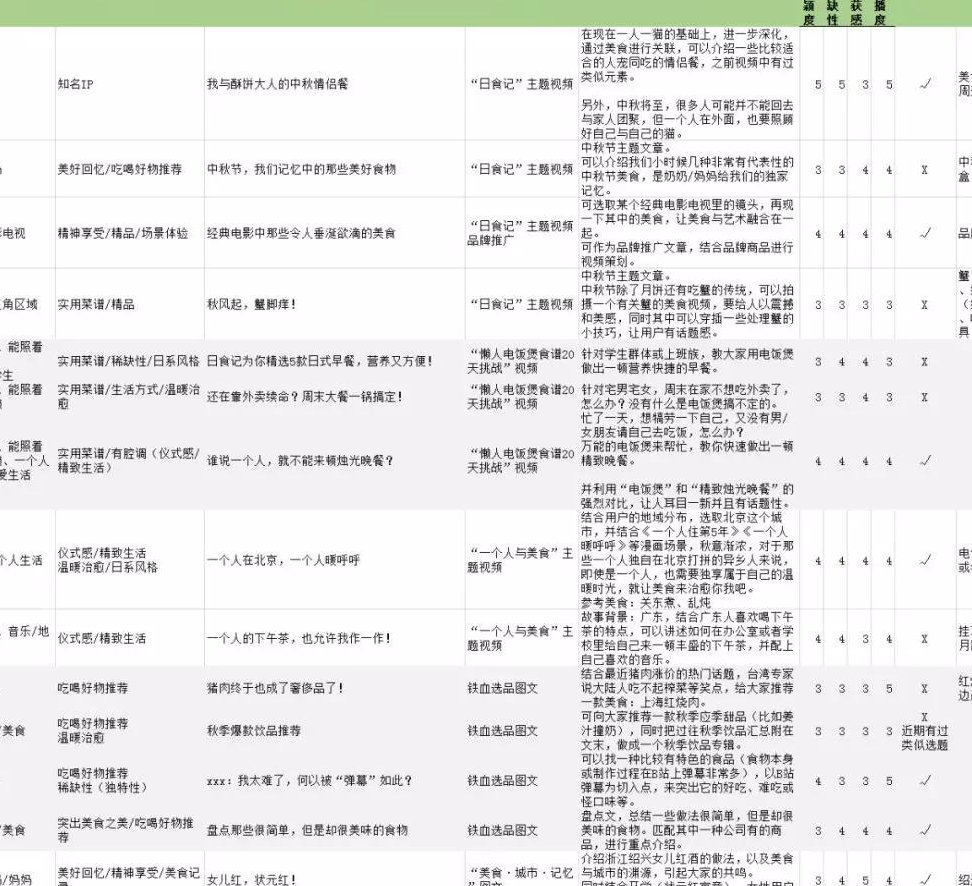

还要建立一个 “选题储备池”。把竞品分析中发现的潜力选题、用户反馈里提炼的需求点,都放进池子里,然后定期分类、打分。打分标准可以是 “用户需求强度”“竞品覆盖度”“与自身定位匹配度”,得分高的优先安排。这样不管什么时候需要选题,都能快速调出合适的,不用临时抱佛脚。

数据复盘是闭环的关键。每篇文章发出去后,除了看阅读、在看、转发,还要对比选题来源 —— 是来自竞品分析还是用户反馈,效果怎么样。如果发现来自用户反馈的选题转发率更高,下次就可以多倾斜;如果竞品验证过的选题打开率高,就优化分析维度。不断调整权重,让双轮的驱动力越来越强。

🚫 避开这 3 个坑,别让双轮变成 “双轮空转”

很多人看似做了竞品分析和用户反馈,结果还是出不了爆文,问题可能出在这几个地方。

别把 “竞品分析” 做成 “复制粘贴”。看到竞品写 “月薪 3 千如何存钱” 火了,你就写 “月薪 4 千如何存钱”,这种换汤不换药的做法,用户一眼就能看出来。关键是找到竞品没说透的点。比如竞品说 “少喝奶茶能省钱”,你可以结合用户反馈里 “忍不住想喝” 的情况,写 “每月喝奶茶不超 50 元的 3 个小技巧”,既实用又有同理心。

别把 “用户反馈” 当成 “圣旨”。用户的需求是多样的,甚至可能互相矛盾。有人想要 “简短干货”,有人想要 “深度分析”。这时候不能谁呼声高就听谁的,得结合自己的公众号定位来筛选。你的账号是做 “每日短资讯” 的,就别因为少数用户的要求,突然去写一篇 5000 字的长文,只会让老用户 confusion。

别忽略 “时效性” 这个变量。竞品半年前的爆款选题,现在不一定还能火;用户上个月关注的话题,这个月可能已经过时。所以不管是看竞品还是收集用户反馈,都要关注最新动态。比如节假日前后,用户的需求会有变化,竞品也会调整选题方向,及时捕捉这些变化,才能让你的选题踩准节奏。

🌱 长期主义:让双轮驱动成为习惯,而非应急手段

爆文选题不是一锤子买卖,靠的是长期积累。每天花 30 分钟看竞品的新内容,每周抽 1 小时整理用户反馈,每月做一次选题效果复盘,这些看似琐碎的动作,坚持下来就能形成别人抄不走的竞争力。

还要注意培养 “选题敏感度”。看到一条社会新闻,马上想想和自己的用户有什么关系;听到一句用户的抱怨,立刻判断能不能转化成选题。这种敏感度,就是在不断的竞品分析和用户反馈处理中慢慢练出来的。

最后想说,竞品是镜子,照出市场趋势;用户是尺子,量出真实需求。两个轮子一起转,你的公众号选题不仅能跟上热点,更能创造热点。别再等灵感了,现在就打开表格,开始分析第一个竞品,回复第一条用户留言吧 —— 爆款选题,都是从这一步开始的。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免